И.А. ШИК «Законодатель пропорций». Н.М. Суетин и Государственный фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова в конце 1920-х – начале 1950-х годов

«ЗАКОНОДАТЕЛЬ ПРОПОРЦИЙ». Н.М. СУЕТИН И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА В КОНЦЕ 1920-Х – НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ

Научная статья

УДК 7.071.1+738.1

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-30-46

Дата поступления: 18.03.2025. Дата одобрения после рецензирования: 27.05.2025. Дата публикации: 30.06.2025.

Автор: Шик Ида Александровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: ida.shik@bk.ru

ORCID ID: 0000-0002-7953-6283

Аннотация: В статье исследуется творческое наследие Н.М. Суетина конца 1920-х – начала 1950-х гг. и его деятельность в качестве главного художника Государственного фарфорового завода им. М.В. Ломоносова. Созданные мастером новые формы отражают внутреннюю эволюцию супрематизма и отличаются стремлением к классической ясности в сочетании с авангардным экспериментом. Предложенные им образцы фигуративного постсупрематизма в фарфоре характеризуются метафизическим звучанием и связью с историческим контекстом эпохи. В абстрактных композициях он продолжит линию раннего супрематического фарфора и предложит новые художественные решения. Многие абстрактные росписи Н.М. Суетина органично вписываются в рамки интернационального стиля ар-деко. В качестве главного художника Н.М. Суетин внес значительный вклад в формирование стиля ленинградского фарфора и творческой индивидуальности молодых авторов. Супрематизм станет неотъемлемой частью «генетического кода» петербургского фарфора. Его наработки получат «вторую жизнь» в фарфоре «оттепели» и не будут забыты в последующие годы. Для современных художников-фарфористов наследие Н.М. Суетина также остается предметом рефлексии и концептуального осмысления.

Ключевые слова: советский фарфор, Государственный фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова, супрематизм, постсупрематизм, Н.М. Суетин

“THE LEGISLATOR OF PROPORTIONS.” NIKOLAY SUETIN AND THE STATE LOMONOSOV PORCELAIN FACTORY IN THE LATE 1920S – EARLY 1950S

Research article

UDC 7.071.1+738.1

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-30-46

Received: March 18, 2025. Approved after reviewing: May 27, 2025. Date of publication: June 30, 2025.

Author: Shik Ida Aleksandrovna, PhD in Art Studies, associate professor, Chair of the Theory and History of Art, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: ida.shik@bk.ru

ORCID ID: 0000-0002-7953-6283

Summary: In the article, the researcher examined Nikolay Suetin’s creativity in the late 1920s – early 1950s and his work as a chief artist of the State Lomonosov Porcelain Factory in Leningrad. His design of new shapes was distinguished by classical clarity combined with avant-garde experimentation. Nikolay Suetin’s figurative post-Suprematist compositions in porcelain had metaphysical spirit and related to the historical context of the era. In abstract compositions, he continued the line of the early Suprematist porcelain and created new trends. Many of them can be interpreted as examples of international Art Deco style. As the chief artist, Nikolay Suetin has made a significant contribution to the formation of the Leningrad porcelain style and the creative individuality of young authors. Suprematism has become an integral part of the “genetic code” of St. Petersburg porcelain. Its ideas received a “second life” in the porcelain of the “Thaw” and in applied art of the following years. For contemporary porcelain artists, Nikolay Suetin’s legacy also remains a subject of reflection and conceptual interpretation.

Keywords: soviet porcelain, The State Lomonosov Porcelain Factory, Suprematism, Post-Suprematism, Nikolay Suetin

Для цитирования:

Шик И.А. «Законодатель пропорций». Н.М. Суетин и Государственный фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова в конце 1920-х – начале 1950-х годов // Артикульт. 2025. №2(58). С. 30-46. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-30-46

Введение

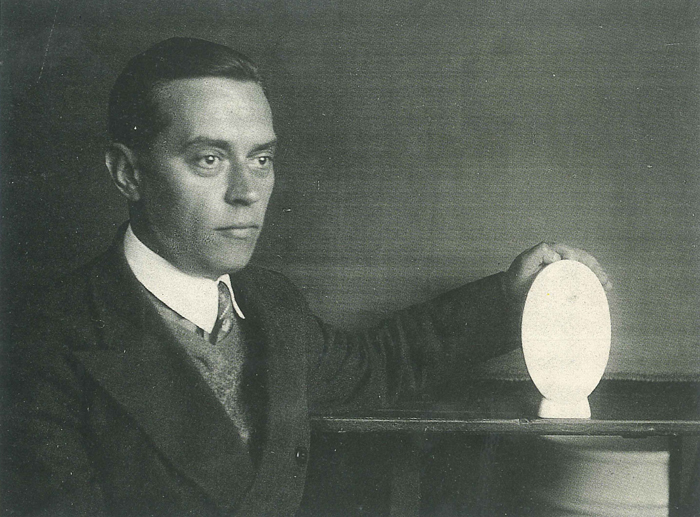

Николай Михайлович Суетин (рис. 1) – известный художник-супрематист, ближайший ученик К. С. Малевича, внесший значительный вклад в развитие декоративно-прикладного искусства. В конце 1922 г., по приглашению И.С. Школьника, он начинает сотрудничество с Государственным фарфоровым заводом [Кумзерова, 2019, с. 7]. Несколько позже к нему присоединятся К.С. Малевич и И.Г. Чашник. В 1923–1924 гг. Н.М. Суетиным была создана форма чернильницы-планита и ряд образцов беспредметных росписей, отличавшихся лаконичным колоритом и совершенством пропорций. Произведения художника неоднократно экспонировались на зарубежных выставках и получали высокие награды. К примеру, работы Н.М. Суетина были представлены на Международных выставках в Париже (1925, серебряная медаль) и в Монце-Милане (1927, диплом). Многие произведения супрематистов тиражировались для экспортной продажи. Как писала Е.Я. Данько в 1929 г., «ни одна продукция завода не пользуется такой высокой оценкой у нас и на Западе, ни одна не получает такое количество заказов, проникая в быт в качестве вещей, имеющих не утилитарную только, а и эстетическую ценность, как супрематическая посуда, хотя сами супрематисты давно отставлены от работы, и завод повторяет только их старые образцы» (цит. по: [Вокруг квадрата, 2005, c. 41]). Н.М. Суетин периодически приносил на обжиг свои новые вещи в 1920-е гг. В конце 1932 г. он был приглашен на должность главного художника и стал руководить первой в стране Художественной лабораторией. В письме А.А. Лепорской художник писал: «...меня фарфор по своему материалу, определенности всех средств техники, своего рода каноничной, очень успокаивает, не знаю, как сказать иначе. Приедешь, посмотришь, как все от точки и до точки необходимо и ничего лишнего в средствах. Ограничение в материале – это богатство, только через него можно, пожалуй, добиться мастерства. В этой экономии лежит какая-то закономерность, похожая на природу, где так много из ничего» [Николай Суетин, 2023, с. 174].

Рис. 1. Н.М. Суетин с вазой. 1933. Частная коллекция.

В 1930-е гг. Н.М. Суетиным разрабатывались авторские формы и предлагались росписи фарфоровых изделий. Произведения Н.М. Суетина выпускались небольшим тиражом для продажи за границей или экспонирования на выставках. Роспись могла выполняться самим автором или художниками-копиистами (в первую очередь это касается его работ с абстрактным декором «ситчик»). Для росписи выбирались как авторские формы, так и уже используемые в производстве («Наркомпрос» С.В. Чехонина, «Малый колокол», «Китайская» переработанная) или внедренные недавно («Интурист» Е.А. Штрикер).

Кроме того, Н.М. Суетин принимал активное участие в обучении и формировании творческой индивидуальности молодых художников, а также в сложении стилистики фарфора, который приобрел композиционную упорядоченность и лаконичную выразительность. Во второй половине XX – начале XXI в. супрематизм и особенно наработки Н.М. Суетина станут неотъемлемой частью «генетического кода» петербургского фарфора: художники так или иначе усваивают его «супрематические уроки» [Майстренко, 2022].

Современная история искусства стремится акцентировать внимание на достижениях русского и европейского авангарда в области дизайна. Творческое наследие Н.М. Суетина и отчасти его деятельность в качестве главного художника являются предметом исследовательского и кураторского интереса [Алексеев, 1964; В круге Малевича, 2000; Горячева, 2010; Майстренко, 2022; Николай Суетин, 2023]. Однако ряд вопросов, связанных со спецификой творчества Н.М. Суетина и его работы как руководителя, требует более внимательного рассмотрения с учетом научных публикаций последних лет и издания первоисточников, а также обращения к архивным материалам. Основной целью данной статьи является формирование целостного представления о работе Н.М. Суетина на Государственном фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова в конце 1920-х – начале 1950-х гг. Кроме того, в статье будет уделено внимание влиянию концепций супрематизма на фарфор 1930-х гг. и их рецепции в фарфоре второй половины XX – начала XXI в.

Лаборатория форм

В конце 1920-х – 1950-х гг. Государственный фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова был одним из флагманов советской фарфоровой промышленности, образцовым предприятием, продукция которого могла рассматриваться в качестве эталонной. В ассортименте завода были сервизные изделия, вазы, мелкая пластика. Кроме того, в 1930-е гг. фарфор использовался для оформления общественных зданий (станции московского метрополитена «Киевская» и «Площадь Сверлова» («Театральная»), Химкинский (Северный) речной вокзал) и для создания крупных скульптур (аллея пионеров лагеря «Артек»). Продукция завода экспонировалась на выставках в СССР и за рубежом, использовалась в качестве подарков, а также выпускалась для продажи на экспорт и внутри страны. В декорировании фарфоровых изделий в основном применялась ручная роспись, однако предпринимались и попытки внедрения росписи с использованием аэрографа и печатных рисунков. Для того, чтобы выпускаемые заводом изделия были более доступны покупателям, художниками завода создавались упрощенные композиции для живописцев-копиистов, а также образцы росписей скульптур.

Творческий коллектив завода включал в себя как опытных художников и скульпторов (З.В. Кобылецкая, М.В. Лебедева, А.В. Щекотихина-Потоцкая, Н.Я. Данько и др.), так и молодых талантливых мастеров (А.В. Воробьевский, И.И. Ризнич, М.Н. Мох, Т.Н. Безпалова-Михалева, Л.В. Протопопова, Л.К. Блак и др). Стиль ленинградского фарфора постепенно эволюционировал от поставангардного художественного языка к продуктивному освоению классического наследия. В тематическом отношении фарфор был весьма разнообразен: художники создавали работы на актуальные современные темы, торжественные юбилейные композиции, цветочные и декоративные росписи, интерпретировали сказочные и литературные образы.

Одной из задач советской фарфоровой промышленности 1930-х гг. стала разработка и внедрение в производство новых форм сервизов, ваз и других изделий. Художественная лаборатория Государственного фарфорового завода им. М.В. Ломоносова и лично Н.М. Суетин как ее руководитель осуществляли ее выполнение. Формы Н.М. Суетина интересны прежде всего как концептуальные проекты, однако необходимо отметить, что в отличие от своего учителя К.С. Малевича при работе над созданием форм он стремился в большей степени учитывать специфику фарфора как материала, возможность их внедрения в производство и применения в качестве утилитарных предметов. При создании росписей художник также стремился гармонично согласовывать их с формой изделий.

В 1929 г. Н.М. Суетин создает форму чернильницы, получившую в литературе название «Псковский храм» за ее сходство с образами древнерусской архитектуры. В основе чернильницы – кубический объем, дополненный полуцилиндрами. Круглая в основании крышка с полуциркульной ручкой вызывает ассоциации с главой, венчающей церковь. Чернильница расписывалась как самим автором, акцентировавшим ее объемы черным, желтым, красным, голубым цветами (1930, Государственный Эрмитаж, далее – ГЭ), так и А.В. Воробьевским, посредством декоративного рисунка превратившим ее в настоящий «Фарфоровый дворец» (1934, ГЭ) в восточном вкусе. В 1931 г. Н.М. Суетиным была предложена форма изящной солонки с туловом в виде полукруга и расположенной перпендикулярно ему ручкой (ГЭ). Солонка в авторской росписи предназначалась для экспортной продажи, о чем свидетельствует красная марка Made in Russia / U.S.S.R. на обороте изделия.

В 1932–1934 гг. Н.М. Суетиным были созданы формы четырехгранных ваз, развивающих тему вертикального архитектона («Гота», «Зета», «Лукка») (рис. 2). Как отмечает Л.А. Жадова, архитектоны «можно рассматривать как своеобразную архитектуро-скульптуру; как скульптурные модели, объемные формы которых воплощают в себе закономерности “динамической симметрии”; нового архитектонического порядка (супрематического ордера) <…> Впечатляющи вертикальные архитектоны в форме гигантских колонн. Их цилиндрические объемы богато профилированы своего рода “супрематическими каннелюрами”, придающими формам особую динамо-монументальность. Эти “каннелюры” неожиданно вызывают воспоминание о дорической колонне. Однако, колонна – элемент ордера здесь сама стала сооружением» [Жадова, 2021, с. 96, 100]. Античное наследие привлекает К.С. Малевича и его последователей во второй половине 1920-х гг., становясь одновременно «полюсом отталкивания» и «образцом высочайших эстетических ценностей» [Жадова, 2021, с. 96, 100]. Н.М. Суетин работал над архитектонами как совместно с учителем, так и самостоятельно. С осени 1925 г. он руководил лабораторией архитектуры в ГИНХУКе. Самой простой и лаконичной из его ваз стала ваза с профилированными боковыми гранями. В 1935 г. ваза «Готическая башня» (ГЭ) этой формы была расписана А. В. Воробьевским: украшающие грани вазы каннелюры трансформировались благодаря росписи в тонкие нервюры, поддерживающие готический свод, добавив форме еще одну историко-культурную коннотацию. На низком варианте формы была выполнена роспись вазы «Праздник» (1946, частное собрание) Т.Н. Безпаловой-Михалёвой, показывающая торжественный салют в послевоенном Ленинграде. Другие вазы отличались более сложной профилировкой, придававшей им пластическую насыщенность и декоративность. Если чайник К.С. Малевича служит «памятником русского авангарда» в фарфоре [В содружестве искусств, 2019, с. 271], то вазы-«суетоны» могут рассматриваться как символ позднего супрематизма в прикладном искусстве. Концепция архитектона, имевшая универсальный характер и перспективы применения как в архитектуре, так и в различных видах дизайна, стала основной в оформлении интерьера Советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 г., за который Н.М. Суетин получил Гран-при.

Рис. 2. Работы Н.М. Суетина в экспозиции Государственного Русского музея (Санкт-Петербург): сервиз «Карандаш», вазы «Архитектон», сервиз «Супрематический орнамент»; сервизы «Крокус» и «Тракторный» («Агро-город. Орнаментальное построение»). Фото автора.

Помимо четырехгранных ваз, художником также разрабатывались вазы плавных овальных форм, поставленных на ножку. Белые вытянутые овалы напоминали пустые лица на постсупрематических полотнах. Решение верха вазы варьировалось: это мог быть невысокий ободок, одно или несколько овальных отверстий, вторящих самой форме. Вазы расписывались как самим автором, так и другими художниками завода (Т.Н. Безпалова-Михалёва, Л.К. Блак, А.В. Воробьевский). Помимо ваз, Н.М. Суетиным была предложена экспериментальная форма молочника (ГЭ): три его грани решены в виде строгих прямоугольников, а четвертая как бы «вырастает» из них, приобретая выпуклость и вызывая ассоциации с формами человеческого тела.

Творческой удачей Н.М. Суетина стали формы вазы и сервиза «Крокус» (1935, рис. 2), в которых супрематический геометризм и культ пропорций сочетается с органической линией модернизма. Как вспоминал И.И. Ризнич, «Суетин говорил об идее этого сервиза, его детали и основной теме: “я подметил, что русское народное искусство, состоящее в основном, так или иначе, из крестиков – всюду, где режут или вышивают – заимствует свои элементы из травок – из колосков трав”. Он тут же взял карандаш и на бумаге пояснил свою мысль: вот строение травки и вот ее “дитя” – элемент рукотворного узора. Он рисовал травки, конечно же, не исходя из этюдов с натуры, исходя из своих ощущений от этих травок. Это было убедительно…» [Николай Суетин, 2023, с. 188].

Переосмысление природного элемента – цветка – впоследствии станет востребованным приемом при создании новых форм на заводе. Суетиным были предложены такие варианты декора сервиза «Крокус», как «Ситчик» (1935, ГЭ) и «Орнаментальный» (1951, ГЭ). Ваза и сервиз активно расписывались художниками Государственного фарфорового завода им. М.В. Ломоносова в 1930-е гг.: на этих формах можно встретить тематические сюжетные композиции, сказочные образы, декоративные мотивы. Многие работы создавались для выставок и получали награды. Например, для Всемирной выставки в Париже были расписаны сервизы «Пиковая дама» (1935, ГМЗ «Останкино и Кусково») Т.Н. Безпаловой-Михалёвой и «Восток СССР» (1936, ГЭ, серебряная медаль) Л.К. Блак. Кроме того, вазы формы «Крокус» с цветочными мотивами изготавливались массовым тиражом. Согласно заводским документам, в 1938 г. выпускались вазы со следующими рисунками: «Крути-верти» (831 шт.), «Гирлянды» (15), «Настурция» (2059), «Подснежник» (55), «Гвоздика» (299), «Желтая настурция» (626) и др. [ЦГА СПб. Ф. 1181. Оп. 22. Д. 23. Л. 13об. – 260об.].

Метафизический постсупрематизм

Во второй половине 1920-х гг. в творчестве К.С. Малевича и его учеников вновь появятся фигуративные композиции. Одним из источников для формирования эстетики постсупрематизма, как показала Ш. Дуглас, являлась метафизическая живопись Дж. де Кирико и других итальянских художников круга журнала Valori Plastici. «Есть наглядные свидетельства того, что де Кирико был невидимым – или почти невидимым – партнером на протяжении всего позднего периода творчества Малевича вплоть до 1933 года. Разработка Малевичем изображений де Кирико и работа первого с использованием икон согласуются друг с другом, и такое соотношение показывает, что этот русский художник считал эту взаимосвязь плодотворной и вовсе не случайной» [Дуглас, 2015, с. 332]. С творчеством представителей метафизической живописи К.С. Малевич мог познакомиться посредством каталогов выставок, публикаций в периодических изданиях, проиллюстрированных репродукциями, а также выставки «Современное французское искусство» (1928) и экспозиции итальянских рисунков в Музее нового западного искусства в Москве, личных контактов с художниками, знавшими Дж. де Кирико и его коллег [Дуглас, 2015, с. 333-338; Горячева, 1993].

Дж. де Кирико «создал модель, позволившую Малевичу вернуться к предметному отображению действительности, не отказываясь от главных тем своего искусства. … В этом случае Малевича интересовала не просто переработка отдельных образов или воспроизведение структуры произведения, а создание зрительного языка знаков-предметов, указывающего, подобно супрематизму, на более высокую реальность. <…> Хотя де Кирико, как и Малевич, стремился к системе пластических знаков, этот итальянский художник не прошел через эволюцию кубизм – футуризм – супрематизм, через которую прошел Малевич и которую последний до своей поездки за границу считал неизбежным путем развития истории современного искусства. Творчество де Кирико указывало альтернативный путь тем, кто не знал, как выйти за пределы супрематизма» [Дуглас, 2015, с. 345]. В конце 1920-х гг. появляются такие известные работы К.С. Малевича, как «Голова крестьянина», «Девушки в поле», «Жатва» (все – 1928–1929, ГРМ), получившие, благодаря А.А. Лепорской, название «постсупрематизм». Однако процесс возвращения к фигуративности К.С. Малевича, согласно новейшим исследованиям, начинается несколько раньше: «уже к августу 1927 года существовали законченные работы» [Анна Лепорская, 2021, с. 23]. Как и мэтр, его ученики и последователи начинают осваивать новые пути в искусстве.

В 1927 г. Н.М. Суетин «делает серию рисунков “Богородица”. Другие пишут юбилейные композиции к 10-летию Октября. В рисунках Суетина сталкивается “иконное” и “супрематическое”. Что возникнет? Фигура – знак и сгусток духовной энергии. Ищется каждый жест. Знакомая с детства схема наполняется сегодняшним живым чувством. Контур фигуры, как вход в храм. Гармония в геометризации и ненавязчивой деформации. Иначе нельзя – будет сухо, безжизненно. Супремоикона – уж не ее ли форму хочет найти Суетин? – живет как произведение современного искусства» [Ракитин, 1998, с. 135, 138]. В фарфоре поиски художника нашли отражение в росписи блюда с изображением женской фигуры и сервиза «Богородица» («Брусничка») (1930, ГЭ). Они построены на гармоничном сочетании красного, голубого, черного, серого цветов. С этим же колористическим решением он будет работать и в геометрических композициях, примером чего является сервиз «Супрематический с голубым» (1930, ГЭ).

В 1929 г. Н.М. Суетин совершает поездку во Псков. Ее результатом стали зарисовки древнерусских храмов («Песня галок. Псков», «Звон. Псков») и крестьянского труда («Крестьянка с граблями»), а также живописные и графические работы («Чучела», «Крестьянка», все – частное собрание). Особенно привлек художника мотив огородного пугала, который подвергся у него концептуальному переосмыслению и дополнился новыми коннотациями. Отсылки к нему читаются в росписи тарелок с изображением трех женских фигур и черного силуэта. Построенная на сочетании черного и белого цветов тарелка «Инвалид» (1929, ГЭ), в которой безошибочно угадывается образ распятия, проникнута глубоким ощущением тревоги и осознания неизбежного. По воспоминаниям И.И. Ризнича, «тарелку с “пугалом” Суетин писал целое лето» [Ракитин, 1998, с. 68]. В росписи тарелки с тремя фигурами (1929, ГЭ) созданный художником образ лишенного рук и лица человека утраивается и обретает цвет – к черному добавляются синий, серый и терракотовый. Более декоративное решение мотив пугала получает у него в росписи тарелки с изображением женской фигуры (конец 1920-х, ГРМ), перекликающийся с его графической композицией «Чучела» (1929, частное собрание).

Образы сервиза «Бабы» («Хлебный») (1930, ГЭ, рис. 3) и одноименного блюда (1930, ГЭ) кажутся причастными некому инобытию, подобно христианским святым или манекенам, персонажам метафизической живописи, предвосхищающим сюрреалистическое одухотворение неживого. В социально-политическом контексте сталинской эпохи безликие фигуры крестьян приобретают тревожный и двусмысленный характер. В то же время произведение «опиралось на личные впечатления Суетина от поездки во Псков и на заложенную Малевичем традицию использовать в живописных опытах явные и яркие словесные образы. Баба – старинное название ритуального хлеба у восточнославянских народов – сливается с бабой-крестьянкой. Непривычная для фарфора коричневая цветовая гамма подчеркивает это единство слова и образа» [Николай Суетин, 2023, с. 28]. Сервиз «Бабы» экспонировался на выставке «Художники РСФСР за 15 лет» (1932, ГРМ) [Художники РСФСР за 15 лет, 1932, с. 118].

Рис. 3. Сервиз «Бабы» («Хлебный»). 1930. Роспись Н.М. Суетина. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

В 1930 г. Суетиным был также расписан сервиз с изображением монохромных, лишенных лиц фигур рабочих (Музей земли Баден, Карлсруэ), в котором он говорит постсупрематическим языком на еще одну актуальную тему современности. Монументальность и обобщенность форм присущи его сервизу с фигурами рабочих (1931, ГРМ), построенному на сочетании голубого и красного тонов. Те же цвета используются художником и в росписи блюдец со стилизованными индустриальными мотивами (1931, ГРМ).

Роспись блюда с изображением геометризированной безликой женской фигуры (1930, ГЭ), решенной в черном, голубом, красном и сером оттенках, корреспондирует с «полуобразами» К.С. Малевича, такими как «Торс (Первообразование нового образа)» и «Женский торс» (обе – 1928–1929, ГРМ). Как и учитель, Н.М. Суетин использует прием разделения фигуры и лица на две цветовые плоскости, однако непосредственный выход в «бесконечное белое» у него не осуществляется, изображение остается в своих границах и не подвергается дематериализации. Геометризация человеческой фигуры, сведение ее к условным формам и придание ей своеобразной декоративности еще сильнее выражены в росписи тарелки «Крестьянка» (1930, ГРМ), построенной на базовой для супрематизма цветовой триаде – черное, красное, белое, с включением серого в оформление борта.

Абстрактные композиции

В конце 1920-х – 1930-х гг. Н.М. Суетин продолжит создавать абстрактные композиции в фарфоре. Роспись сервиза «Черное с желтым и зеленым» (1929, ГЭ), выполненная на строгой цилиндрической форме «Китайская», продолжает линию раннего супрематического фарфора: аналогичное цветовое и композиционное решение используется им в росписях получашек (1923, ГЭ). На той же форме в 1932 г. был расписан сервиз с беспредметными композициями (ГРМ, рис. 2) в черном, сером, салатовом, желтом цветах. Четкие и ясные, визуально вписывающиеся в форму прямоугольника, они одновременно обладают потенциалом движения, предвосхищая эксперименты оптического искусства. Данная тема ранее разрабатывалась в графической композиции с цветными вертикальными линиями «Ритмическая последовательность» (1922–1923, частное собрание) [Ракитин, 1998, с. 63].

В 1931 г. Н.М. Суетиным была создана роспись сервиза «Карандаш» (ГРМ, рис. 2) с изящными, вертикально ориентированными супремами в черных и зеленых тонах. Роспись варьирует мотив, разработанный в рисунке «Проект трибуны. Витебск» (1920–1921, ГРМ). Она выполнена на форме кофейного сервиза «Наркомпрос» (1923, автор – С.В. Чехонин) и подчеркивает его точно найденные пропорции. В 1930 г. на той же форме была исполнена роспись сервиза «Супрематизм» (ГРМ) с динамичными прямоугольными и полуциркульными фигурами в черном, красном и голубом цветах, близкая его ранним работам в фарфоре. Связь с формой предметов и композиционную завершенность ей придают круговое крытье крышек и хватков и черные отводки по краю.

В росписи сервиза «Супрематический с голубым» (1930, ГЭ) художник экономно размещает прямоугольные супремы (голубые, красные, серые) на тонких вертикальных осях, подчеркивая строгие цилиндрические формы предметов. Необходимый элемент разнообразия вносит чашка с блюдцем, декорированная изображением треугольника, задающего стремительное движение вверх.

В фарфоре 1930-х гг. появляются также мотивы планитов. «Параллельно с архитектонами и в связи с ними Малевич в 1923–1924 годах разработал целый ряд проектов “планитов” – “домов будущего”. … Являясь вариантом горизонтальной архитектоны, планит объемно претворяет аэровидные мотивы супрематической живописи Малевича» [Жадова, 2021, с. 99]. Очень эффектны росписи чашки с блюдцем и тарелки «Планит на оранжевом фоне» (1930, ГЭ) с их выразительной динамикой и насыщенным цветом. «Космические» комбинации, состоящие из нанизанных на изогнутую ось разноцветных прямоугольных супрем, появятся в росписях тарелок «Аэровидное супрематическое построение» (1930) и с супрематической композицией (1930, обе – ГРМ).

В сервизе «Агро-город. Орнаментальное построение» («Тракторный») (1931, ГЭ; ГРМ, рис. 2) актуальная для сталинской эпохи тема интенсивного развития и механизации сельского хозяйства реализуется посредством характерных для позднего супрематизма разноцветных монохромных полос, небольшая часть из которых дополнена стилизованными изображениями тракторов и вспаханного поля. Мотив получит развитие в росписи сервиза «Орнаментальный» (1951, ГЭ), построенной на сочетании поясов черного и светло-зеленого крытья с цированной позолотой и геометрическим декором.

В 1930-е гг. одним из любимых мотивов супрематического фарфора становится «ситчик»1 – декор из небольших прямоугольных супрем, которые упорядоченно, но в то же время предельно живописно размещаются на поверхности фарфоровых предметов. Подобный тип композиции встречается уже в ранних графических работах Н.М. Суетина с одноименным названием «Супрематические формы» (1921–1922) и в эскизах декоративных композиций 1920-х гг. («Супрематический орнамент», 1925–1930, ГРМ). Само появление подобного декора было закономерным этапом развития супрематизма, его выхода за пределы станкового творчества в иные области. «В атмосфере идей единения искусств с жизнью, идей производственного искусства романтический космизм супрематической живописи Малевича первых лет революции органично перерастает в не менее романтические идеи проектирования будущего облика планеты, созидания “новой одежды всех вещей земли” и даже за ее пределами» [Жадова, 2021, с. 85]. В план работы Совета УНОВИСА входило «создание нового орнамента (тканого, набивного и прочего производства)» [Жадова, 2021, с. 86].

В фарфоре 1930-х гг. «ситчик» приобретает особую четкость и строгость. В числе наиболее часто используемых художником колористических сочетаний для «ситчика» – черный, оранжевый, желтый, а также черный и синий цвета. Он украшает авторские формы вазы и чайника, прекрасно ложится он и на форму «Малый колокол», востребованную на заводе. Сервиз формы «Интурист» (1933, автор – Е.А. Штрикер), декорированный «супрематическим орнаментом», был у знаменитого режиссёра-новатора С.М. Эйзенштейна (Государственный центральный музей кино, рис. 4).

Рис. 4. Чайник «супрематический». Мемориальный предмет С.М. Эйзенштейна. 1933– 1934. Форма Е.А. Штрикер. Композиция Н.М. Суетина. Государственный центральный музей кино, Москва.

Абстрактные композиции Н.М. Суетина в фарфоре органично вписываются в рамки интернационального стиля ар-деко с его геометризмом, тяготением к ярким насыщенным цветам и апроприацией художественного языка авангардного искусства. Особенно близка ему роспись чайной пары, выполненная в желтых, терракотовых и черных тонах (1930, ГЭ). Сочетание геометрических форм приобретает в ней выразительную декоративность и напоминает дизайнерский проект. Легкостью и динамичностью отличается роспись другой чашки с блюдцем (1930, ГЭ), выполненная в нежных розовом, голубом и сером тонах, также отвечающая эстетике ар-деко.

Ряд произведений Н.М. Суетина был представлен на Первой выставке ленинградских художников: это предметы из чайного сервиза «Брусничка» (1929), вазы «Супрематический орнамент» (1934 и 1935), чернильница «Псковский храм» в двух вариантах росписи – авторском (1930) и А.В. Воробьевского (1935), две чайные пары в «крытье с бортиком» (1934) и сервиз «Контраст» (1934) [Каталог первой выставки, 1935, с. 79].

Супрематические уроки

В начале августа 1929 г. Н.М. Суетин писал А.А. Лепорской: «Посмотрел все работы мастерской. Все эстетизм, эстетизм. Вначале все как-то действует тем, что на каждой вещи много цветов, узоров, всякой подчас кисейной тонкости. Но чем больше всматриваешься, тем больше начинаешь понимать существо этой никчемной правды красивости и множества узоров и цвета. Там меня особенно привел в смехотворное состояние сделанный красноармеец с мистическим видом и положением головы. Не так смешно, что делает это кто-то из недавно принятых, но то, что завод принимает и копирует даже это. Ведь этакая безолаберица. Ну, это-то хорошо. Потом можно будет крыть, если вздумают говорить о понятном и непонятном в моих вещах. Затем цветочки и цветочки, и опять красноармейцы в цветах и без цветов, но с глубокими, так сказать, эстетическими символами. Думаю, что мы все же соберем ягоды с этих цветов. Оборвем листики, красиво закрывающие невинность так называемого искусства для пролетариата или пролетарского искусства» [Николай Суетин, 2023, с. 173].

В 1931 г. на Государственном фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова была организована первая в стране Художественная лаборатория, которая разрабатывала как образцы для массового производства и для других заводов, так и создавала уникальные изделия. В состав лаборатории вошли молодые талантливые художники, пришедшие на предприятие во второй половине 1920-х – начале 1930-х гг.: А.В. Воробьевский, И.И. Ризнич, М.Н. Мох, Т.Н. Безпалова-Михалёва, Л.В. Протопопова, Л.К. Блак и др. В качестве художественного руководителя Н.М. Суетин контролировал разработку и внедрение в производство новых форм (например, формы «Интурист» Е.А. Штрикер), выполнение ответственных заказов, а также способствовал формированию общего стиля советского фарфора и развитию творческой индивидуальности художников-фарфористов.

Как вспоминал И.И. Ризнич, «Суетин взялся за дело отнюдь не робко. Он ежедневно, с утра до вечера, беседует поочередно с каждым из нас. Обсуждает работу, настаивает на исправлении, на переделках; убеждает в том, что СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ ТАК работать…Говорит о времени, в котором мы живем, не скупится на аргументы. … Суетин объясняет, что нельзя работать в чувстве Чехонина…; но лучше всего работать в чувстве Сурикова. <…> Слово “традиции” до отвращения часто звучит в устах Суетина. Второе словцо, которое сразу запомнилось: “пропорции”. <…>. Суетин учит поиску пропорций. Суетин говорит, что самая почетная задача: найти новую пропорцию. <…>. Суетин внушил нам понятие о контрастах. <…> Мы узнали много такого, о чем никогда не думали, что это нужно художнику, что это важно. Суетин объяснял, что каждое положение детали на холсте старых мастеров – поиск контраста. Что в хорошей картине все – результат почти математического расчета. … Наконец мы научились АНАЛИЗУ того, что у нас получается!» (цит. по: [Николай Суетин, 2023, с. 187]). Непосредственное влияние супрематизма читается в росписи сервиза «Металл» (1930, ГЭ) М.Н. Моха. «Композиция основана на контрастах форм и красок. Воздействие цвета и характер, энергия мазков, строящих условное изображение, – этими средствами выразил художник образ героики труда. Он не раз наблюдал в натуре картину плавки, эту стихию борьбы равных сил – плавильщика стали с огненным металлом. И металл покорялся воле рабочего. Эта картина воплотилась в условной форме росписи», – отмечала А.К. Лансере [Лансере, 1974, с. 26]. Колористическое решение сервиза построено на классическом для супрематизма сочетании черного, белого и красного.

Близость фигуративному постсупрематизму читается и в ранних работах Л.К. Блак. В росписях ваз «Урожай» (1936) и «Сенокос» (1936, обе – ГЭ) она проявляется в обобщении форм, статичности композиции и ярких цветовых контрастах. В росписи сервиза «Физкультурники» (1936, ГЭ), выполненной на форме «Крокус» Н.М. Суетина, внимание художницы привлекают теннис, баскетбол, волейбол. В стилистическом отношении в росписи сервиза также ясно прослеживается влияние супрематизма с его культом пропорций, тяготением к локальным цветам и обобщенным формам.

Дань Н.М. Суетину отдала в своих воспоминаниях Л.И. Лебединская. «Слова Суетина “Пропорции в искусстве решают все” легли в основу моей творческой работы. Путем поисков соотношения белого фарфора и цветовой нагрузки, пятна на форме и ритма удавалось добиваться связи росписи с предметом. Этот метод помогал подчеркнуть белизну и блеск фарфора богатой гаммой керамических красок. Решая колористические задачи, иногда очень скупыми средствами удавалось добиваться остроты, выразительности, образности» [Художники об искусстве керамики, 1971, с. 145].

Кроме того, как вспоминала Т.Н. Безпалова-Михалёва, «большое положительное влияние Николай Михайлович Суетин оказал на творчество художников А.А. Яцкевич и особенно Л.В. Протопоповой. Все лучшие работы Людмилы Викторовны были выполнены при Н.М. Суетине, с помощью его советов в пропорции и композиции, в связи рисунка с формой» [Безпалова-Михалёва, 1984]. Интересно также взаимодействие Н.М. Суетина с А.В. Воробьевским – мастером фантастических композиций, богатых и разнообразных по колористическому решению и виртуозных по исполнению. В своих росписях А.В. Воробьевский предлагает оригинальную трактовку супрематических форм, привнося в них новые смысловые коннотации и наделяя обостренной декоративностью (ваза «Четыре арки», 1935, ГЭ). Он творчески интерпретирует и «супрематическую подсказку» [Фильм к выставке, 2022], оставленную Н.М. Суетиным в оформлении чайника из сервиза «Крокус»: на одной стороне рельефный квадрат, на другой – круг с абстрактными композициями. В росписи чайника «Квадрат и круг» (1935, ГЭ) он наполняет их ювелирно написанными южными пейзажами в любимых им нежных тонах – розовом и голубом. Грани формы обрамлены орнаментальными поясами, подчеркивая ее изящество и элегантность. Во взаимодействии двух мастеров были и несколько комичные эпизоды. Как вспоминала Т.Н. Безпалова-Михалёва, «однажды Н.М. Суетин, вероятно пытаясь подействовать на постоянное равновесие творчества Воробьевского, попросил его написать ряд тарелок на необычную для Воробьевского тему – “страх”. Алексей Викторович очень продуктивно принялся за дело и скоро у него накопилась целая горка произведений с повешенными и убиенными. С увеличением количества вся эта гора тарелок переместилась на шкаф. Оттуда Алексей Викторович, влезая на шаткую табуретку, демонстрировал свои “страхи” главному художнику. Честно говоря, операция “страх” не имела успеха, и творчество Воробьевского осталось таким же светлым и вызывающим радостные эмоции» [Безпалова-Михалёва, 1984].

Влияние творческих установок Н.М. Суетина проявилось и в пластике, в работах такого опытного и самобытного мастера, как Н.Я. Данько, которая заведовала скульптурной мастерской предприятия на протяжении многих лет. К примеру, подножие чернильницы «Физкультурницы» (1934, ГЭ) по своей форме напоминает горизонтальный архитектон. Вариацию на тему архитектона представляет и подножие другой чернильницы – «Учеба» (1935, ГЭ). К этому мотиву она обратится и в решении миниатюрной скульптуры «Ударница» (ГЭ). В целом, характерная для пластики начала 1930-х гг. обобщенность и геометризация форм может рассматриваться одновременно как работа в рамках интернационального стиля ар-деко и обращение к наследию супрематизма.

Помимо взаимодействия Н.М. Суетина с отдельными художниками, важно обратить внимание и на его роль в формировании общих для ленинградского довоенного фарфора эстетических тенденций. Как отметила Е.А. Еремеева, роль Суетина «в создании нового стиля росписи фарфора была велика. Его пост дал немалые возможности для проведения в жизнь взглядов супрематистов. Понятие “бесконечного белого” помогло утвердить в росписи фарфора самостоятельную ценность белизны его поверхности; принцип “экономии в искусстве” привёл к появлению объёмов, близких к геометрическим телам. Изменилась и роспись: её подчинённость форме предмета стала более очевидной. Теория супрематизма была переработана в теорию композиции и позволила художникам развить конструктивное мышление. <…> Стиль новой росписи во многом сложился благодаря сближению двух полярных направлений – мирискуснического и супрематического. Благодаря мирискусникам в росписи фарфора по-прежнему высокую планку держала виртуозная техника письма и графическое мастерство, благодаря Суетину – откристаллизовались пропорции, сложился новый композиционный строй и появилась гармония между формой и росписью. Непосредственная работа с фарфором на протяжении нескольких лет привела творческие искания Суетина к традиционным видам живописи – “медальону”, “бортику”, “в резерве” и “ситчику”. Постепенно в росписи стала изживаться практика перенесения на фарфоровую поверхность приёмов станковой живописи, исчезли перегруженность, несоответствие форме и назначению. Пространственность белого фарфора, маскировавшаяся росписью в начале 1920-х гг., в середине 1930-х стала одним из его главных свойств, и это привело к иному приёму росписи – пятном, облегчающем размещение на фарфоре любых изображений» [Еремеева]. Примером того рода внедрения «супрематической дисциплины» в росписи фарфора могут служить декоративные вазы Т.Н. Безпаловой-Михалёвой. В росписи вазы «Виола» (1935, форма «Крокус», ГЭ) верхняя часть предмета – в ярко-оранжевом крытье. Она контрастирует с нижней, расписанной желто-фиолетовыми цветами (вариация на тему типа композиции «ситчик», который часто применялся в цветочных росписях художницы). Использование крытья различных цветов в оформлении фарфора восходит к росписи сервиза «Контраст» (1934, ГЭ) Н.М. Суетина и активно используется в фарфоре 1930-х гг., в том числе и в тематических композициях (сервиз «Кировский аппатит», 1935, роспись Т.Н. Безпаловой-Михалёвой, ГЭ). Ваза «Настурция» (1935, форма «Овал», роспись Т.Н. Безпаловой-Михалёвой, ГЭ, рис. 5) – пример использования такого типа композиции, как «медальон»: на белом фоне помещается изображение желтых цветов в круглом резерве, обрамленном насыщенным оранжевым крытьем. Колористический лаконизм фарфора 1930-х гг. с использованием ярких, насыщенных цветов в начале и более сдержанной палитры во второй половине также отчасти могут рассматриваться как своеобразное следствие влияния «супрематических уроков» Н.М. Суетина.

Рис. 5. Ваза «Настурция». 1935. Форма Н.М. Суетина. Роспись Т.Н. Безпаловой-Михалевой. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

В 1941 г. Государственный фарфоровый завод им. М.В. Ломоносова был эвакуирован в г. Ирбит. Однако многие художники, в том числе и Н.М. Суетин, остались в осажденном Ленинграде. Художественная лаборатория завода под его руководством возобновила свою работу осенью 1943 г. В 1944 г. предприятие отметило свой 200-летний юбилей. Исполненный к этой дате сервиз «Кобальтовая сеточка» А.А. Яцкевич, по заданию Н.М. Суетина, данному художнице – «создать сервиз в классическом стиле», стал настоящей «визитной карточкой» петербургского предприятия. «Но, пожалуй, самый поучительный пример в трудном и сложном деле воспитания художника – это работа Николая Михайловича с А. Яцкевич. <…> Приглядываясь к работам Яцкевич, Суетин заметил, что в ее сухих композициях есть стремление к строгости, своеобразной собранности. Эмблемы, ленты, полосы, орнаментальный декор выходили у нее лучше, с большим тактом, с большим пониманием архитектоники, чем тематические композиции». Работая с традиционным мотивом «сеточки», «Яцкевич поняла сущность, принцип этой орнаментальной композиции и справилась великолепно. … После “кобальтовой сеточки” Яцкевич как будто подменили. Она стала другим художником. Она сделала несколько подарочных чашек с красными и синими полосами, ряд удачных вещей для массового производства (с “ситчиком”). Все было выполнено с тактом, с какой-то непринужденной простотой. Художница поняла свои возможности и у нее открылись глаза на особенности своего таланта» [Алексеев, 1964, с. 22].

В послевоенные годы Н.М. Суетин продолжает выполнять обязанности главного художника, руководить ответственными заказами (например, созданием монументальных ваз «Победа», 1944–1946 и «Строители коммунизма», 1949), а также быть «воспитателем художников». Большинство выживших в годы войны и блокады мастеров вернулись на завод; кроме того, коллектив предприятия пополнился молодыми талантливыми авторами – пришли В.М. Городецкий, В.М. Жбанов, Н.М. Павлова, Л.И. Григорьева, А.Н. Семенова. Многие из них с благодарностью вспоминали Н.М. Суетина, а некоторые прямо называли своим учителем.

Важную роль сыграл Н.М. Суетин в творческом становлении и обретении собственного стиля А.М. Ефимовой. Пришедшая на завод в 1931 г., она в полной мере раскрывается как самобытный художник в послевоенные годы. У ее дочери «сохранились две тетради с 1947 по 1951 год с записями бесед главного художника завода Н.М. Суетина с Ефимовой <…> Ефимова, как губка влагу, впитывала советы Суетина, они попадали на благодатную почву» [Соловьева-Ефимова, 2022, с. 112]. «Надо подойти ближе к фарфору. Тоньше. Избежать грубых отношений. У Вас всегда есть построение на цветовых отношениях. По приему и мазку живопись. Я боюсь Вам что-нибудь навязывать, а только смотрю и рассуждаю, если мои рассуждения попадут на Ваше чувство, это будет хорошо, если нет – откиньте, только не надумывайте. Цвет – это пластическая основа живописи, это элемент основной, главный… Им, этим элементом, можно говорить, передавать чувство и настроения» [Соловьева-Ефимова, 2022, с. 121]. Темпераментные натюрморты А.М. Ефимовой, отличающиеся живописной свободой и эффектным сочетанием кобальта и полихромной надглазурной росписи, стали знаковыми для послевоенного фарфора с его эстетикой природного изобилия. Тяготеющий к репрезентативному и торжественному «стилю Победа» фарфор второй половины 1940-х – 1950-х гг. отличается мастерством исполнения и сохраняет художественные достоинства во многом благодаря деятельности главного художника завода. Последней работой самого Н.М. Суетина в фарфоре станет роспись сервиза «Орнаментальный» (1951, ГЭ): выполненная на форме «Крокус», она объединяет супрематические традиции с народными узорами, предвосхищая поиски в декоративно-прикладном искусстве последующего десятилетия.

Второй авангард и современный фарфор

В период «оттепели» художники-фарфористы обращаются к наследию авангарда в рамках развиваемого ими «современного стиля» [Декоративный минимализм, 2020]. Творческим поискам Н.М. Суетина близка роспись сервиза «Черно-зеленый» (1964, ГЭ) Н.П. Славиной: крупные статичные черные и зеленые полосы чередуются с контурами геометрических фигур, заполненных узором, повторяющим формы каждой из них. Здесь «чувствуется поиск совершенных пропорций, архитектоники цветовых и линейных сочетаний» [Чижова, 1988, с. 21]. Сходный мотив ранее использовался художницей в орнаментальных фризах сервиза «Агаты» (1963, ГЭ) и росписях ваз, вдохновленных античным искусством. Тематическая роспись сервиза «Шахматы» (1963, ГЭ) с его лаконичным черно-серым колоритом и четкими квадратами клеток также напоминает о супрематическом фарфоре. Роспись выполнена на форме «Ленинград» А.А. Лепорской – сотрудницы ГИНХУКа, секретаря К.С. Малевича и супруги Н.М. Суетина. «Расписывая сервиз “Шахматы”, я невольно подчинилась влиянию, которое оказала на меня эта форма – строгая, очень архитектоничная, чистых линий, – эти особенности мне хотелось сохранить и подчеркнуть», – вспоминала Н.П. Славина [Художники об искусстве керамики, 1971, с. 226].

Примером интереса к абстракции другого мастера «современного стиля», В.М. Городецкого, может служить роспись сервиза для завтрака «Декоративный» (1960, Всероссийский музей декоративного искусства), построенная на сочетании широких черных и более узких серых полос крытья, украшенных стилизованным флоральным орнаментом, и ярких оранжевых крышек. Мотив использования широких полос крытья, контрастных по цвету белому фарфору, может рассматриваться как продолжение традиций супрематизма в декоративно-прикладном искусстве. Еще одним обращением к супрематизму является роспись прибора для воды «Ситчик» (1960, Новосибирский государственный художественный музей, рис. 6). Вытянутые черные и серые овальные пятнышки очень упорядоченно и в то же время живописно размещены художником на поверхности предметов, напоминая о работах Н.М. Суетина 1930-х гг. В автобиографии художник писал: «Со мной много занимался и помогал в моих первых творческих работах художественный руководитель и главный художник завода Н.М. Суетин. В области композиции, понимания слияния формы и росписи фарфора, в поисках новых путей развития традиций, я считаю его и А.В. Щекотихину-Потоцкую своими учителями» [ЦГАЛИ СПб. Ф. 78. Оп. 3. Д. 298. Л. 60].

Рис. 6. Кувшин из питьевого прибора «Ситчик». 1960. Форма С.Е. Яковлевой. Роспись В.М. Городецкого. Новосибирский государственный художественный музей.

Прием использования контрастного вертикального крытья, примененный Н.М. Суетиным в росписи чашки с блюдцем «Черное и белое» (1923, ГЭ), получит новую интерпретацию в фарфоре «оттепели». В сервизе «Контраст» (1959, ГЭ) Н.М. Павловой красное крытье противопоставлено белой поверхности фарфора; орнаментальные пояски разной степени цветовой интенсивности, расположенные елочкой или ромбиком, позволяют создать эффект движения. Этот прием найдет свое применение и в юбилейных композициях, посвященных 50-летию Октября, например, в росписи сервиза «Серп и молот» (1966, ГЭ) Л.И. Лебединской. Автор росписи сервиза «Контраст» Н.М. Павлова впоследствии вспоминала: «Я очень счастлива, что попала на завод имени Ломоносова, в его сильный коллектив, которым руководил тогда художник Н.М. Суетин. За его умное руководство, глубоко индивидуальный подход к каждому художнику я, как и все мои товарищи по работе, искренне ему благодарна. Кроме Н.М. Суетина, многим в своей работе обязана А.А. Лепорской. Твердо убеждена, что наиболее удачными моими работами были те, где я брала за основу характер и принципы народного орнамента, но, конечно, с учетом требований современной жизни» [Художники об искусстве керамики, 1971, c. 192].

В области формообразования «супрематические уроки» найдут свое продолжение прежде всего в формах А.А. Лепорской с их классической строгостью и ясностью, безукоризненностью пропорций, которая сочетается у нее с мягкостью и плавностью линий. В числе лучших сервизных форм скульптора – «Капля» (1959), «Ракета» (1960), «Ленинград» (1961), «Нева-2» (1965) и др. Гармонией и изяществом отличаются и ее вазы. Ваза для крупных веток с несколькими отверстиями перекликается с одним из вариантов решения формы «Овал» Н.М. Суетина.

В 1970-е – 1980-е гг. художники также обращаются к наследию Н.М. Суетина и его «супрематическим урокам». Реминисценции к вазе «Архитектон» читаются в форме сервиза Н.П. Славиной «Ленинград» (1977–1979). «Я сразу и безоговорочно приняла его “учение”. Так, думаю, принимают актеры систему К.С. Станиславского. Но там есть великое наследие – слово, а здесь его собственные работы и произведения тех художников, которые развивались под его руководством в 1930-х годах», – отмечала Н.П. Славина (цит. по: [Чижова, 1988, с. 131]). Классическая строгость, совершенство пропорций и новаторское современное звучание отличают и форму сервиза «Орион» (1989) М.А. Сорокина, также вдохновленную творчеством Н.М. Суетина.

Для современного авторского фарфора супрематизм становится неотъемлемой частью его «генетического кода»: художники смело экспериментируют с формами и создают свои вариации на тему геометрической абстракции. В 2022 г. в рамках выставочного проекта «“Крокус”. Возвращение. К 125-летию Николая Суетина» (Главный штаб Эрмитажа) АО «Императорский фарфоровый завод» была восстановлена ваза «Крокус» (скульптор – С.К. Русаков). Она стала объектом концептуального переосмысления для художников-фарфористов. На выставке были представлены варианты росписи вазы М.А. Сорокина, Т.В. Афанасьевой, Л.Ю. Цветковой, Ю.Л. Жуковой, Н.Л. Петровой, С.Н. Соколова [Фильм к выставке, 2022] (рис. 7). Особый интерес представляет авторская интерпретация самой формы вазы, предложенная С.К. Русаковым в серии «Супрематическая деформация»: форма «приходит в движение», дробясь на части и обнажая «швы».

Рис. 7. Ваза формы «Крокус» в росписи современных художников АО «Императорский фарфоровый завод»: Нелли Петровой, Юлии Жуковой, Михаила Сорокина, Татьяны Афанасьевой и др. Выставка «“Крокус”. Возвращение. К 125-летию Николая Суетина», Государственный Эрмитаж. Фото автора.

В росписи ваз «Параллели I» и «Параллели II» (ГЭ) мастер лаконичных декоративных решений Ю.Л. Жукова создает динамичную абстрактную композицию в черных и розовых цветах. Помимо реминисценций к супрематизму, эстетические принципы которого имеют важное значение для художницы, здесь читается отсылка к наследию еще одного художника-авангардиста, работавшего на Государственном фарфоровом заводе – Н.Ф. Лапшина (сервиз «Черное и розовое», 1923). Роспись ваз «Проект “Стулья”» и «Проект “Стол”» (ГЭ) Л.Ю. Цветковой напоминает об опыте работы Н.М. Суетина в области дизайна – в 1927 г. им были разработаны конкурсные проекты стульев и стола для рабочего жилища. Связь формы «Крокус» с линией органического модернизма и ее универсальность в плане выбора оформления подчеркивает роспись ваз из серии «Далекой эпохи запахи летние»: «Кувшинка» и «Стрекоза» (ГЭ) Н.Л. Петровой. В 1930-е гг. ваза успешно использовалась художниками завода для цветочных композиций. Н.Л. Петрова апеллирует к этой традиции, создавая ее современное прочтение. На выставке были представлены также проекты росписи вазы, созданные современными художниками-фарфористами. В них можно выделить две основные стратегии: прочтение опыта супрематизма (доминируют динамичные абстрактные композиции, подчеркивающие геометрическое начало супрематизма, проявленное в форме «Крокус») и декоративные или сюжетные росписи в авторском стиле, подчеркивающие универсальность формы вазы.

Заключение

В конце 1920-х – начале 1950-х гг. деятельность Н.М. Суетина на Государственном фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова была разнообразной и продуктивной. Созданные мастером новые формы отражают внутреннюю эволюцию супрематизма и отличаются стремлением к классической ясности в сочетании с новаторским авангардным звучанием. Развиваемая им концепция архитектона будет также востребована в архитектуре, дизайне и в подходе к формообразованию в фарфоре. Образцы фигуративного постсупрематизма в фарфоре, отвечающие актуальным поискам этого направления, характеризуются метафизическим звучанием и связью с историческим контекстом эпохи. Абстрактные композиции Н.М. Суетина продолжают линию раннего супрематического фарфора. Кроме того, в этот период мастер привносит в фарфор «супрематический орнамент», приобретающий особую четкость и строгость. Многие абстрактные росписи Н.М. Суетина в фарфоре органично вписываются в рамки интернационального стиля ар-деко. Следует также отметить колористическое разнообразие его поздних вещей – к любимым художником черному и терракотовому добавляются голубой, зеленый, желтый цвета.

Творческие поиски Н.М. Суетина оказали влияние на ленинградский фарфор начала 1930-х гг. как в плане формообразования и создания скульптур, так и в области декорирования авторских фарфоровых изделий. В качестве главного художника Н.М. Суетин сыграл важную роль в творческом становлении молодых художников, пришедших на завод, что отмечали как они сами, так и их коллеги и исследователи. В их числе можно назвать М.Н. Моха, Л.К. Блак, Л.В. Протопопову, Л.И. Лебединскую, А.А. Яцкевич, А.М. Ефимову, В.М. Городецкого, Н.П. Славину и других. Кроме того, Н.М. Суетин внес значительный вклад в формирование стиля ленинградского фарфора: благодаря ему «выкристаллизовываются» универсальные типы композиций и пропорциональных отношений, по-новому осмысляется взаимодействие формы и росписи, а также само пространство белого фарфора.

Супрематизм стал неотъемлемой частью «генетического кода» петербургского фарфора. Его наработки получат «вторую жизнь» в фарфоре «оттепели» – в его простых и лаконичных формах и минималистичных росписях, примером чего могут служить работы А.А. Лепорской, Н.П. Славиной, В.М. Городецкого, Н.М. Павловой. Для современных художников-фарфористов идеи, формы и композиции Н.М. Суетина также являются предметом концептуального осмысления. Ярким примером этого стал проект «“Крокус”. Возвращение», в рамках которого заводом была восстановлена форма вазы и предложены авторские варианты росписи. «Неисправимый супрематист», «законодатель пропорций» был и остается легендой петербургского предприятия благодаря как своему творчеству, так и работе в качестве руководителя и наставника.

ИСТОЧНИКИ

1. Каталог первой выставки ленинградских художников. – Ленинград: Изд-во ГРМ, 1935.

2. Личное дело В.М. Городецкого. ЦГАЛИ СПб. Ф. 78. Оп. 3. Д. 298.

3. Поштучные калькуляции художественной лаборатории. ЦГА СПб. Ф. 1181. Оп. 22. Д. 23.

4. Соловьёва-Ефимова М. Жизнь – творчество. – Санкт-Петербург: Нестор-история, 2022.

5. Художники об искусстве керамики. Советская художественная керамика 1954–1964. – Москва, 1971.

6. Художники РСФСР за 15 лет. Каталог выставки. – Ленинград: Изд-во ГРМ, 1932.

7. Фильм к выставке «“Крокус”. Возвращение. К 125-летию Николая Суетина» // Государственный Эрмитаж. Режим доступа: https://academy.hermitagemuseum.org/materials/%C2%ABkrokus%C2%BB.-vozvrashchenie.-k-125-letiyu-nikol... (дата обращения: 10.06.2025).

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев Б.И. Суетин – воспитатель художников // Декоративное искусство СССР. 1964. № 11. С. 19-23.

2. Анна Лепорская. Живопись. Графика. Фарфор. – Санкт-Петербург: Palace editions, 2021.

3. Андреева Л. В. Советский фарфор. 1920–1930-е. – Москва: Советский художник, 1975.

4. Безпалова-Михалёва Т.Н. Обо мне и о моих товарищах. – Ленинград, 1984.

5. В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода: каталог выставки / А.В. Иванова и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019.

6. В круге Малевича: Соратники: Ученики: Последователи в России 1920–1950-х. Государственный Русский музей. Каталог выставки / Сост. И.Н. Карасик. – Санкт-Петербург: Palace ed., 2000.

7. Вокруг квадрата: каталог выставки / Т.В. Кудрявцева, Т.В. Кумзерова. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2005.

8. Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда: каталог выставки / авт. вступит. ст. Т.В. Кумзерова; авт. кат. Н.А. Щетинина, Н.С. Петрова, И.К. Майстренко и др. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017.

9. Горячева Т.В. Николай Суетин. – Москва: Фонд «Русский авангард», 2010.

10. Горячева Т.В. Малевич и метафизическая живопись // Вопросы искусствознания. 1993. № 1. С. 49-59.

11. Декоративный минимализм. «Оттепель» в советском фарфоре: каталог выставки / авт. ст. И.А. Шик, И.К. Майстренко. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2020.

12. Дуглас Ш. Лебеди иных миров и другие статьи об авангарде. – Москва: Три квадрата, 2015.

13. Еремеева Е.А. Фарфор в творчестве А. В. Щекатихиной-Потоцкой // Государственный музей-заповедник «Царское село». Режим доступа: https://www.tzar.ru/science/curatorsarchive/schekatihina (дата обращения: 10.06.2025).

14. Жадова Л.А. Русский авангард. История поисков и экспериментов. – Санкт-Петербург, 2021.

15. Кумзерова Т.В. Работа супрематистов на Государственном фарфоровом заводе: основные этапы и концепции // Новое искусствознание. 2019. № 4. С. 6-15.

16. Лансере А.К. Советский фарфор: Искусство Ленинградского государственного фарфорового завода имени M.В. Ломоносова. – Ленинград: Художник РСФСР, 1974.

17. Майстренко И.К. Крокус. Супрематические уроки Николая Суетина // Журнал «Эрмитаж». 2022. № 36.

18. Николай Суетин. Илья Чашник / Государственный Русский музей. – Санкт-Петербург: Palace editions, 2023.

19. Ракитин В.И. Николай Михайлович Суетин. – Санкт-Петербург: Palace editions, 1998.

20. Русский авангард. Искусство для нового мира / авт. вст. ст. А.В. Иванова и др. – Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2023.

21. Тихомирова М.А. Анна Александровна Лепорская. – Ленинград: Художник РСФСР, 1979.

22. Чижова И.Б. Н.П. Славина. – Ленинград: Художник РСФСР, 1988.

23. Шик И.А. «Диалог с абстракцией» в фарфоре XX–XXI веков // Новое искусствознание. 2021. № 1. С. 98-109.

SOURCES

1. “Fil'm k vystavke "Krokus. Vozvrashchenie. K 125-letiiu Nikolaia Suetina"” [Film for the exhibition “Crocus. Return. To the 125th anniversary of Nikolai Suetin”]. Gosudarstvennyi Ermitazh [The State Hermitage Museum]. Available at: https://academy.hermitagemuseum.org/materials/%C2%ABkrokus%C2%BB.-vozvrashchenie.-k-125-letiyu-nikol... (accessed: 10.06.2025).

2. Katalog pervoi vystavki leningradskikh khudozhnikov [Catalogue of the First Exhibition of Leningrad Artists]. Leningrad, The State Russian Museum, 1935. (in Russian)

3. Khudozhniki ob iskusstve keramiki. Sovetskaia khudozhestvennaia keramika 1954–1964 [Artists on the Art of Ceramics. Soviet Artistic Ceramics 1954–1964]. Moscow, Iskusstvo. 1971. (in Russian)

4. Khudozhniki RSFSR za 15 let. Katalog vystavki [Artists of the RSFSR for 15 years. Exhibition catalogue]. Leningrad, The State Russian Museum, 1932. (in Russian)

5. Lichnoe delo V.M. Gorodetskogo [Personal file of V.M. Gorodetsky]. TsGALI SPb. F. 78. Op. 3. D. 298 [The Central State Archive of Literature and Art. F. 78. Op. 3. D. 298]. (in Russian)

6. Poshtuchnye kal'kuliatsii khudozhestvennoi laboratorii [Calculations of the Art Laboratory]. TsGA SPb. F. 1181. Op. 22. D. 23 [The Central State Archive of Saint Petersburg. F. 1181. Op. 22. D. 23]. (in Russian)

7. Solov'eva-Efimova M. Zhizn' – tvorchestvo [Life – Creativity]. Saint Peterburg, Nestor-istoriia, 2022. (in Russian)

REFERENCES

1. Alekseev B.I. “Suetin – vospitatel' khudozhnikov” [Suetin – Educator of Artists]. Dekorativnoe iskusstvo SSSR [Decorative Art of the USSR], 1964, no. 11, pp. 19-23. (in Russian)

2. Andreeva L.V. Sovetskii farfor. 1920–1930-e [Soviet Porcelain. 1920–1930s]. Moscow, Sovetskii khudozhnik, 1975. (in Russian)

3. Anna Leporskaia. Zhivopis'. Grafika. Farfor [Anna Leporskaya. Painting. Graphics. Porcelain]. Saint Peterburg, Palace editions, 2021. (in Russian)

4. Bezpalova-Mikhaleva T.N. Obo mne i o moikh tovarishchakh [About Me and My Comrades]. Leningrad, 1984. (in Russian)

5. Chizhova I.B. N.P. Slavina. Leningrad, Khudozhnik RSFSR, 1988. (in Russian)

6. Duglas Sh. Lebedi inykh mirov i drugie stat'i ob avangarde [Swans of Other Worlds and Other Articles on the Avant-Garde]. Moscow, Tri kvadrata, 2015. (in Russian)

7. Eremeeva E.A. “Farfor v tvorchestve A. V. Shchekatikhinoi-Pototskoi” [Porcelain in the Works of A.V. Shchekatikhina-Potockaya]. Gosudarstvennyi muzei-zapovednik “Tsarskoe selo” [State Museum-Reserve “Tsarskoye Selo”]. Available at: https://www.tzar.ru/science/curatorsarchive/schekatihina (accessed: 10.06.2025). (in Russian)

8. Goriacheva T.V. Nikolai Suetin. Moscow, Fond “Russkii avangard”, 2010. (in Russian)

9. Goriacheva T.V. “Malevich i metafizicheskaia zhivopis’ ” [Malevich and Metaphysical Painting]. Voprosy iskusstvoznaniia [Issues of Art History Studies], 1993, no. 1, pp. 49-59. (in Russian)

10. Ivanova A.V. et al. Russkii avangard. Iskusstvo dlia novogo mira [Russian Avant-garde. Art for a New World]. Saint Petersburg, The State Hermitage Museum, 2023. (in Russian)

11. Ivanova A.V. et al. V sodruzhestve iskusstv. K 275-letiiu osnovaniia Imperatorskogo farforovogo zavoda: katalog vystavki [In the Community of Arts. On the 275th anniversary of the founding of the Imperial Porcelain Factory: exhibition catalog]. Saint Petersburg, The State Hermitage Museum, 2019. (in Russian)

12. Karasik I.N. et al. V kruge Malevicha: Soratniki: Ucheniki: Posledovateli v Rossii 1920–1950-kh. Gosudarstvennyi Russkii muzei. Katalog vystavki [In Malevich’s Circle: Companions: Students: Followers in Russia in the 1920s–1950s]. Saint Petersburg, Palace ed., 2000. (in Russian)

13. Kudriavtseva T.V., Kumzerova T.V. Vokrug kvadrata: katalog vystavki [Circling the Square: exhibition catalogue]. Saint Petersburg, The State Hermitage Museum, 2005. (in Russian)

14. Kumzerova T.V. “Rabota suprematistov na Gosudarstvennom farforovom zavode: osnovnye etapy i kontseptsii” [The Work of Suprematists at the State Porcelain Factory: Main Stages and Concepts], Novoe iskusstvoznanie [New Art Studies], 2019, no. 4, pp. 6–15. (in Russian)

15. Kumzerova T.V. et al. Golos vremeni. Sovetskii farfor: iskusstvo i propaganda: katalog vystavki [Voice of Time. Soviet Porcelain: Art and Propaganda: exhibition catalogue]. Saint Petersburg, The State Hermitage Museum, 2017. (in Russian)

16. Lansere A.K. Sovetskii farfor: Iskusstvo Leningradskogo gosudarstvennogo farforovogo zavoda imeni M.V. Lomonosova [Soviet Porcelain: Art of the Leningrad Lomonosov State Porcelain Factory]. Leningrad, Khudozhnik RSFSR, 1974. (in Russian)

17. Maistrenko I.K. “Krokus. Suprematicheskie uroki Nikolaia Suetina” [Crocus. Suprematist Lessons of Nikolai Suetin]. Zhurnal “Ermitazh” [Hermitage Magazine], 2022, no. 36. (in Russian)

18. Nikolai Suetin. Il'ia Chashnik. Saint Petersburg, Palace ed., 2023. (in Russian)

19. Rakitin V.I. Nikolai Mikhailovich Suetin. Saint Petersburg, Palace ed., 1998. (in Russian)

20. Shik I.A. “Dialog s abstraktsiei” v farfore 20–21 vekov [“Dialogue with Abstraction” in Porcelain of the 20th–21st Centuries]. Novoe iskusstvoznanie [New Art Studies], 2021, no. 1, pp. 98-109. (in Russian)

21. Shik I.A., Maistrenko I.K. et al. Dekorativnyi minimalizm. “Ottepel'” v sovetskom farfore: katalog vystavki [Decorative Minimalism. “The Thaw” in Soviet Porcelain: exhibition catalog]. Saint Petersburg, The State Hermitage Museum, 2020. (in Russian)

22. Tikhomirova M.A. Anna Aleksandrovna Leporskaia. Leningrad: Khudozhnik RSFSR, 1979. (in Russian)

23. Zhadova L.A. Russkii avangard. Istoriia poiskov i eksperimentov [Russian Avant-Garde. History of Searches and Experiments]. Saint Petersburg, 2021. (in Russian)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Н.М. Суетин с вазой. 1933. Частная коллекция.

Источник: Ракитин В.И. Николай Михайлович Суетин. – Санкт-Петербург: Palace editions, 1998. С. 151.

Рис. 2. Работы Н.М. Суетина в экспозиции Государственного Русского музея (Санкт-Петербург): сервиз «Карандаш», вазы «Архитектон», сервиз «Супрематический орнамент»; сервизы «Крокус» и «Тракторный» («Агро-город. Орнаментальное построение»). Фото автора.

Рис. 3. Сервиз «Бабы» («Хлебный»). 1930. Роспись Н.М. Суетина. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Источник: Русский авангард. Искусство для нового мира / авт. вст. ст. А.В. Иванова и др. – Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2023. С. 308.

Рис. 4. Чайник «супрематический». Мемориальный предмет С.М. Эйзенштейна. 1933– 1934. Форма Е.А. Штрикер. Композиция Н.М. Суетина. Государственный центральный музей кино, Москва.

Источник: https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=16703283

Рис. 5. Ваза «Настурция». 1935. Форма Н.М. Суетина. Роспись Т.Н. Безпаловой-Михалевой. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

Источник: https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=7827584

Рис. 6. Кувшин из питьевого прибора «Ситчик». 1960. Форма С.Е. Яковлевой. Роспись В.М. Городецкого. Новосибирский государственный художественный музей.

Источник: https://www.goskatalog.ru/portal/#/collections?id=13318299

Рис. 7. Ваза формы «Крокус» в росписи современных художников АО «Императорский фарфоровый завод»: Нелли Петровой, Юлии Жуковой, Михаила Сорокина, Татьяны Афанасьевой и др. Выставка «“Крокус”. Возвращение. К 125-летию Николая Суетина», Государственный Эрмитаж. Фото автора.

СНОСКИ

1 Традиционно «ситчик» – это тип композиции в прикладном искусстве (тканях, фарфоре), предполагающий размещение на декорируемой поверхности мелкого повторяющегося рисунка. «Ситцевый фарфор» в 1930-е гг. был характерен и для работ П.В. Леонова, главного художника Дулевского фарфорового завода, который имел опыт работы в текстильном производстве.

О журнале

- История журнала

- Редакционный совет и редакционная коллегия

- Авторы

- Этические принципы

- Правовая информация

- Контакты

Авторам

- Регламент принятия и рассмотрения статьи

- Правила оформления статьи

- Правила оформления сносок

- Правила оформления списка литературы

Номера журналов

- Артикульт-58 (2-2025)

- Артикульт-57 (1-2025)

- Артикульт-56 (4-2024)

- Артикульт-55 (3-2024)

- Артикульт-54 (2-2024)

- Артикульт-53 (1-2024)

- Артикульт-52 (4-2023)

- Артикульт-51 (3-2023)

- Артикульт-50 (2-2023)

- Артикульт-49 (1-2023)

- Артикульт-48 (4-2022)

- Артикульт-47 (3-2022)

- Артикульт-46 (2-2022)

- Артикульт-45 (1-2022)

- Артикульт-44 (4-2021)

- Артикульт-43 (3-2021)

- Артикульт-42 (2-2021)

- Артикульт-41 (1-2021)

- Артикульт-40 (4-2020)

- Артикульт-39 (3-2020)

- Артикульт-38 (2-2020)

- Артикульт-37 (1-2020)

- Артикульт-36 (4-2019)

- Артикульт-35 (3-2019)

- Артикульт-34 (2-2019)

- Артикульт-33 (1-2019)

- Артикульт-32 (4-2018)

- Артикульт-31 (3-2018)

- Артикульт-30 (2-2018)

- Артикульт-29 (1-2018)

- Артикульт-28 (4-2017)

- Артикульт-27 (3-2017)

- Артикульт-26 (2-2017)

- Артикульт-25 (1-2017)

- Артикульт-24 (4-2016)

- Артикульт-23 (3-2016)

- Артикульт-22 (2-2016)

- Артикульт-21 (1-2016)

- Артикульт-20 (4-2015)

- Артикульт-19 (3-2015)

- Артикульт-18 (2-2015)

- Артикульт-17 (1-2015)

- Артикульт-16 (4-2014)

- Артикульт-15 (3-2014)

- Артикульт-14 (2-2014)

- Артикульт-13 (1-2014)

- Артикульт-12 (4-2013)

- Артикульт-11 (3-2013)

- Артикульт-10 (2-2013)

- Артикульт-9 (1-2013)

- Артикульт-8 (4-2012)

- Артикульт-7 (3-2012)

- Артикульт-6 (2-2012)

- Артикульт-5 (1-2012)

- Артикульт-4 (4-2011)

- Артикульт-3 (3-2011)

- Артикульт-2 (2-2011)

- Артикульт-1 (1-2011)

- Отозванные статьи

.png)