Е.М. СТЕППЕ «Маленькое иллюстрированное сольфеджио» Пьера Боннара: художественно-графическое осмысление новых подходов к детскому музыкальному образованию рубежа XIX-XX вв.

«МАЛЕНЬКОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОЛЬФЕДЖИО» ПЬЕРА БОННАРА: ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ДЕТСКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РУБЕЖА XIX-XX ВВ.

Научная статья

УДК 75.056+769.2

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-14-29

Дата поступления: 13.01.2025. Дата одобрения после рецензирования: 18.03.2025. Дата публикации: 30.06.2025.

Автор: Степпе Екатерина Михайловна, магистрант факультета истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: birds-of-dorian@yandex.ru

ORCID ID: 0009-0009-7509-2812

Аннотация: Настоящая статья посвящена музыкальной иллюстрации Пьера Боннара на примере анализа «Маленького иллюстрированного сольфеджио», детского пособия для изучения музыкальной грамоты. В этом памятнике книжного искусства художник переосмысляет графический подход в контексте музыкальной теории с целью создания увлекательного и легко адаптируемого для детей учебника. Имея под рукой достойные ориентиры в области детской книжной иллюстрации, Боннар, тем не менее, делает шаг в сторону от преемственности и находит собственный графический язык, самобытный стиль, индивидуальность линии и оригинальный подход к реализации идеи. Особую фантазийность образной сфере «Маленького иллюстрированного сольфеджио» придает именно этот непримечательный эпитет «Маленькое». В нем раскрывается желание Боннара самому узнавать вещи заново и чуткое стремление приблизиться к детскому миропониманию. Готовность смотреть на мир музыки глазами ребенка позволила Боннару привнести в традиционное французское образование элемент игры и непринужденности. Одновременно с этим Боннар соединяет в книге музыкальную теорию и образность семейных ценностей, делая лейтмотивом книги тему материнства.

Ключевые слова: Пьер Боннар, постимпрессионизм, Наби, печатная графика, музыкальная иллюстрация, сольфеджио, теория музыки, учебник, детство, детское музыкальное образование, материнство

“PETITE SOLFEGE ILLUSTRE” BY PIERRE BONNARD: ARTISTIC AND GRAPHIC INTERPRETATION OF NEW APPROACHES TO CHILDREN’S MUSIC EDUCATION AT THE TURN OF THE 19TH-20TH CENTURIES

Research article

UDC 75.056+ 769.2

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-14-29

Received: January 13, 2025. Approved after reviewing: March 18, 2025. Date of publication: June 30, 2025.

Author: Steppe Ekaterina Mikhailovna, MA student at the Faculty of Art History, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: birds-of-dorian@yandex.ru

ORCID ID: 0009-0009-7509-2812

Summary: This article is dedicated to the music illustration by Pierre Bonnard, taking as an example “Petite Solfege Illustre”, a manual for children for studying music theory. In this artifact of art of book the artist reconsiders graphic approach in the context of music theory for the purpose of creating an entertaining and easily adapted for children handbook. Having at hand decent references in the field of book illustration for children, Bonnard, nevertheless makes a step a side from tradition and finds his own graphic language, authentic style, distinction of a line and original approach to execution of an idea. Specific fantasy feature of the images of “Petite solfege illustre” is given by this undistinguished word «petite». It revials Bonnard's own desire to rediscover things and keen urge to get close to a child's perception of the world. The willingness to see the world through child's eyes let Bonnard inspire playfullness and effortlessness into traditional French education. A the same time Bonnard combines music theory and images of family values making the maternity subject a leading-idea of the book.

Keywords: Pierre Bonnard, postimpressionism, Nabis, graphic art, musical illustration, solfeggio, music theory, musical manual, childhood, children's music education, maternity

Для цитирования:

Степпе Е.М. «Маленькое иллюстрированное сольфеджио» Пьера Боннара: художественно-графическое осмысление новых подходов к детскому музыкальному образованию рубежа XIX-XX вв. // Артикульт. 2025. №2(58). С. 14-29. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-14-29

Актуальность работы обусловлена недостаточной степенью изученности художественно-стилистических особенностей графического творчества, в частности, нотной иллюстрации Пьера Боннара в отечественной и зарубежной науке. Период, на который приходится создание «Маленького иллюстрированного сольфеджио» относится к высокой фазе развития графического мастерства Боннара, когда художник плотно сотрудничает с французской прессой, создает иллюстрации и рекламные плакаты. Поскольку художественно-эстетические качества музыкальной иллюстрации зачастую оказываются вне поля научного интереса, картина развития иллюстрации Пьера Боннара остается неполной. В зарубежном искусствознании нотная иллюстрация Боннара рассматривается фрагментарно. Основные упоминания связаны с историей создания произведений. Монографии и статьи, обращающиеся к данному памятнику книжного искусства (среди которых [Ives, Giambruni, и др., 1989; Boyer P. E.1988; Keny, 2016]), анализируют иллюстрации выборочно и не содержат структурированных выводов о произведении в целом. В русском искусствознании материалы о музыкальной иллюстрации художника практически отсутствуют.

Целью исследования является выявление новых подходов Пьера Боннара к детскому музыкальному образованию рубежа XIX-XX вв. на примере «Маленького иллюстрированного сольфеджио». Для этого изучены теоретический и иллюстрационный материал «Маленького иллюстрированного сольфеджио» Пьера Боннара; проанализирован графический подход Боннара к детской книжной иллюстрации, в частности, к нотной иллюстрации; выявлены как новаторские черты, так и значение преемственности в творчестве художника; описаны процессы влияния личностного отношения художника, его жизненных принципов и приоритетов, на художественную программу исследуемого памятника и круг его образов.

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что на примере анализа «Маленького иллюстрированного сольфеджио» впервые в отечественном искусствознании подробно рассмотрен графический подход Боннара к созданию детской иллюстрации; показаны интерпретационные механизмы, с помощью которых мастер осуществляет художественное переложение заявленных теоретических тем в музыкальные сюжеты; восполнены пробелы в области исследования нотной иллюстрации Пьера Боннара; отмечено присутствие личной вовлеченности художника в вопросы музыкального образования, а также явное неравнодушие к идее сохранения семейных ценностей, основанных на принципах нуклеарной семьи.

Для достижения поставленных задач в статье будет сначала рассмотрена история создания «Маленького иллюстрированного сольфеджио». Попутно будет отмечена роль личного ученического опыта Пьера Боннара, который во время подготовки иллюстративного материала обучался музыкальной грамоте у соавтора учебника и по совместительству собственного зятя, музыканта и композитора, Клода Террасса. Будут освещены проблемы, с которыми столкнулись авторы в процессе издания «Маленького иллюстрированного сольфеджио». Затем последовательно, страница за страницей, будет проанализирована музыкально-художественная составляющая данного памятника книжного искусства. Это даст возможность приблизиться к пониманию замысла его авторов, а также оценить, насколько успешно их идеи были реализованы. Параллельно будут затронуты вопросы влияния творческих ориентиров на оптику художника, выявлены основные художественные приемы и новаторство молодого мастера в музыкальной иллюстрации. Все это позволит определить особенности художественно-графического подхода Пьера Боннара в контексте музыкальной теории и обозначить систему лейтмотивов, привнесенных художником на страницы учебника в соответствии с собственными личностными ценностями. В заключении будут подведены итоги, обобщающие графические открытия Боннара в детской книжной иллюстрации, и подчеркнута эффективность учебника в разрезе традиционного музыкального образования на основе близости «Маленького иллюстрированного сольфеджио» к восприятию его юного читателя.

Пьер Боннар – французский живописец, декоратор, иллюстратор и скульптор, вошедший в историю мирового искусства прежде всего как выдающийся колорист и художник-график. Не вписывающийся в основной нарратив авангардных движений французского искусства – фовизма, кубизма и сюрреализма, Боннар был одним из мастеров, чье значение для формирования визуальной культуры эпохи модернизма долгое время игнорировалось исследователями. Поэтика и эстетика Боннара заметно отличались от мейнстрима в искусстве начала XX века, в связи с чем место художника в истории искусства часто лимитировалось до периода его работы в составе группы «Наби». Именно во время участия в «Пророках» Боннар попробовал свои силы в оформительском искусстве и выступил в качестве театрального художника-декоратора. Посвящая большое количество времени и труда реализации коммерческих художественных проектов, Боннар достиг значительного мастерства в том числе в области книжной иллюстрации и в плакатном искусстве. Графические опыты художника, начатые в 1889 году и продолжавшиеся на протяжении последнего десятилетия XIX века, сформировали его профессиональное видение и художественный метод. Тем не менее многие из работ, созданных Боннаром в данный период, до сих пор остаются малоизученными и их место в истории печатно-графического искусства начало обсуждаться лишь совсем недавно.

«Маленькое иллюстрированное сольфеджио» – чутко адаптированный для детей музыкальный учебник, ставший результатом сотрудничества художника Пьера Боннара и его зятя, музыканта Клода Террасса, и опубликованный в издательстве Кантена в 1893 году. В данном исследовании мы рассмотрим, каким образом в книге столкнулась свежая мысль в области теории музыки Клода Террасса с прозорливым умением Пьера Боннара проникнуть в детское мироощущение. С помощью доступных, наполненных фантазией и известной долей юмора, рисунков художнику удается познакомить юного читателя с не самыми простыми разделами музыкальной грамоты и помочь маленькому музыканту без скуки преодолеть трудности исполнения упражнений. Глава за главой под руководством авторов книги мы изучим, что из себя представляет этот предмет «Сольфеджио» (раздел музыкальной теории и практики) и внимательно разберем, какими графическими средствами Пьер Боннар создает иллюстративное сопровождение теоретического и практического материала.

Регулярно бывая в доме Террассов (сестры Боннара Андре и ее мужа Клода), а порою даже проводя там целые летние месяцы, художник имел возможность присутствовать на домашних концертах, а также наблюдать, как в музыкальной атмосфере растут дети его сестры [Terrasse, 1964]. В какой-то момент на фоне домашнего музицирования возникла идея создать простое и удобное руководство, которое было бы полезно как малышам самих Террассов, так и любому другому ребенку. Однако Боннару было необходимо самому разбираться в нотной грамоте. В период 1891-1893 гг. художник обучался музыкальной теории у Террасса, что позволило ему глубже проникнуть в мир ученика, впервые открывающего для себя основы музыкальной науки. Боннару удалось чутко уловить настроение детской книги, разбавив скучные объяснения комическими персонажами, превращающими каждую тему в веселую сценку из жизни или даже в отдельную захватывающую историю. Такой тонкий подход и понимание детской психологии позволяют преподнести сложный, часто остающийся в воспоминаниях чем-то непостижимым, предмет в формате увлекательной игры, помогающей избежать формального заучивания наизусть.

Боннар превращает «Сольфеджио» из учебника, написанного взрослым для детей, в подобие рабочей тетради, выполненной рукой ребенка. Страницы разрисованы бабочками, завитками линий и смешными рожицами. Поля исписаны тренировочными прописями музыкальных ключей и нотных знаков. Почерк неровный, в нем ощущается нетвердая детская рука, выводящая музыкальные символы то со старанием, то без должного внимания. Названия нот выглядят забавными и словно вырезанными из бумаги. Такое оформление традиционного учебника делает «Сольфеджио» максимально приближенным к мирочувствию ребенка: не далеким академичным предметом, от которого веет скукой и бесконечным усердием, а частью личного пространства юного музыканта, в котором обучение происходит легко и весело, а время пролетает незаметно.

Тем не менее в своих иллюстрациях к «Маленькому иллюстрированному сольфеджио» Боннар отдает дань другой немаловажной традиции. Преданная мать с младенцем была распространенной темой в искусстве на протяжении всего XIX в., а идея материнства преподносилась как естественное следствие доминирования женского инстинкта, дающее представительнице прекрасного пола истинную реализацию и эмоциональное вознаграждение [Ives, Giambruni и др., 1989]. Поддерживая этот взгляд [Groom, 2000; Lacagnina, 2016], Боннар красной нитью проводит идею семейных ценностей, связанных с концепцией нуклеарной семьи, через «Сольфеджио», делая главным лейтмотивом книги образ матери и ребенка. Тема их взаимоотношений, отдельного уютного мира, наполненного нежностью и пониманием, встречается и на задней обложке книги и сквозит на страницах учебника. Мы видим, как намеченные контуром женщина с ребенком внимательно изучают музыкальные ключи, как в иллюстрациях к строению звукоряда мать с нежностью прижимает к себе младенца, как она заботливо ведет за руку малыша в главе, посвященной интервалам.

Судя по семидесяти двум сохранившимся подготовительным рисункам, Боннар вложил в начатую еще в 1891 году работу значительные усилия. В своих письмах к Вюйару он несколько рассеянно утверждает, что еще не знает, где будет черпать вдохновение, и возможно ему придется изучить оформление старых католических молитвенников или даже японских справочников [Ives, Giambruni, и др., 1989]. Так как рисунки были именно литографированы, стоит раскрыть еще одну немаловажную деталь. Обратившись к услугам печатника Алье, Боннар и Террасс смогли оплатить лишь четверть выставленного им счета. Документы гласят, что выполненная работа была получена ими в начале 1894 года. Но надеявшимся на коммерческий успех Боннару и Террассу все еще нечем было выплатить типографии свой долг. Окончание дела не раскрывается в переписках, но остается сделать вывод, что столь воодушевленные и кропотливо подготовленные музыкальные иллюстрации не принесли на тот момент Боннару никакого успеха [Ives, Giambruni, и др., 1989].

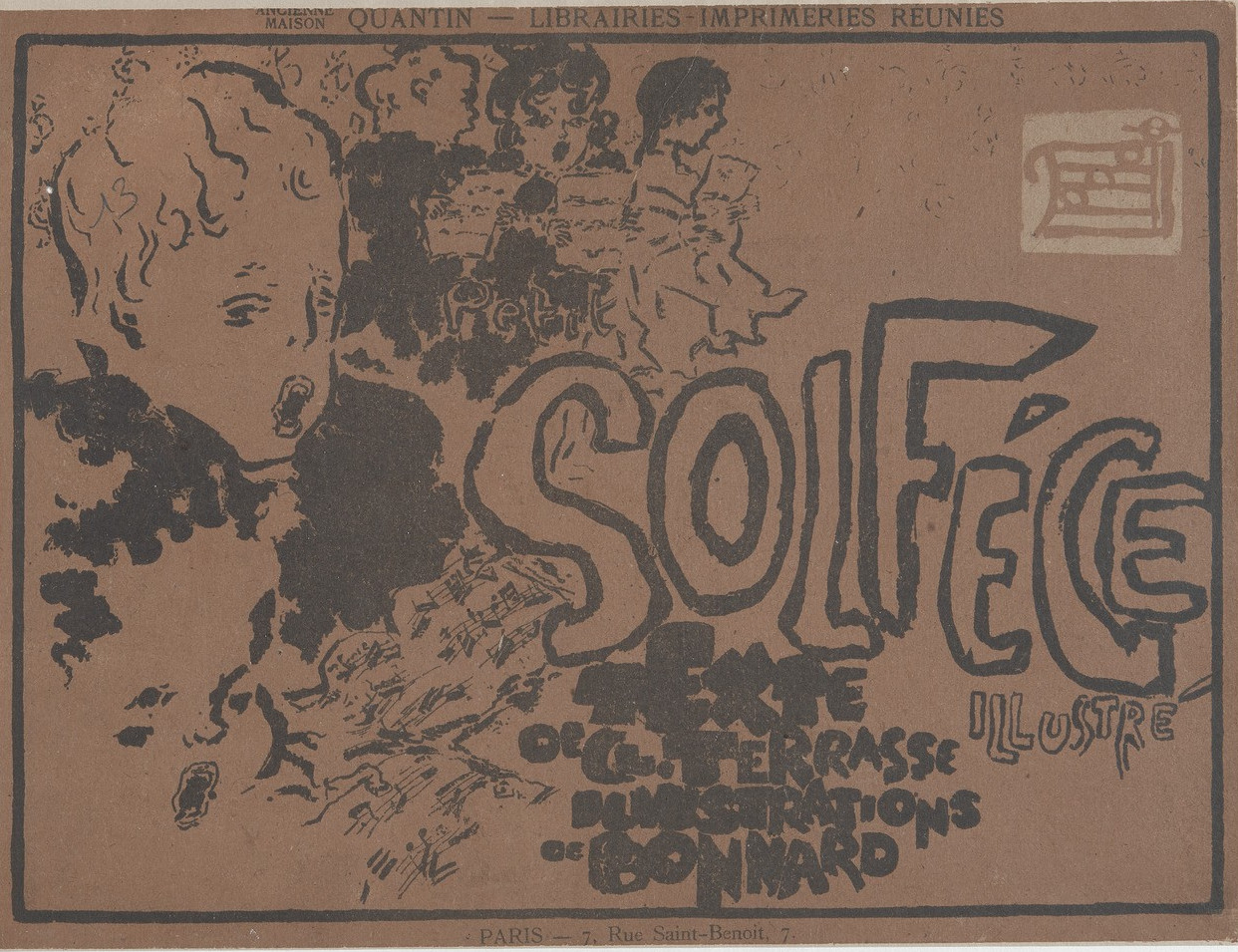

Предварительный дизайн обложки «Сольфеджио» выполнен в розово-коричневых оттенках с контрастным черным силуэтом рояля. Чернильные пятна причесок и вечерних костюмов незаметно перетекают в скрипичный гриф, а из раскрытой книги разбегаются в стороны ленты нотного стана. Присутствие черного цвета дисциплинирует похожую на коллаж обложку и придает учебнику более академический тон. Данное композиционное решение напоминает обложку Боннара к другому сборнику фортепианных пьес, а именно к «Сюите для фортепиано. Трём пьесам Клода Террасса», Оп.9. 1893-1895, и позволяет предположить, что отвергнутый при работе над «Сольфеджио» вариант обложки был использован художником в дальнейшем. Так как титульного листа у нот практически не бывает, информация, традиционно расположенная на титуле книги, в «Сольфеджио» также вынесена на обложку. Окончательная версия сохранит легкость и наивность эскиза, изображающего детей старательно пропевающими ноты (рис. 1). Сохранится и уменьшенный по сравнению со стандартным альбомный формат издания, напоминающий средневековые итальянские сборники песен. Декоративность подготовительной обложки, состоящей из завитков, восьмерок и скрипичных ключей, впоследствии украсит страницы самой книги. Примечательно, что в какой-то момент с подготовительного рисунка исчезнут взрослые. Это придаст иллюстрации атмосферу настоящего школьного хорового урока, а не пышного домашнего концерта. Подобно миражу постепенно растворится в светло-песочном фоне обложки и прямоугольник с нотоносцем, оставив за собой лишь мягкий отзвук до мажорного трезвучия в правом верхнем углу листа. Не перегружая окончательную версию деталями, Боннар поместит в центр внимания заглавие, выполненное в настолько небрежном стиле, словно его выводила детская рука.

Рис.1. Обложка «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Значительное влияние на творческие поиски Боннара оказал период материнства его сестры Андре. Выйдя замуж в 1890 году за Клода Террасса, к 1899 году Андре родила ему шестерых детей. Частое пребывание у супругов позволило Боннару проникнуться не только профессиональной увлеченностью Террасса музыкой, но и новым статусом сестры. В подготовительном рисунке задней обложки мы можем наблюдать уют домашней атмосферы, в которой с должным умиротворением мать и дитя рассматривают «Сольфеджио». Рябь узора на платье Андре лишь направлением черточек отделяется от интерьера. За окном намеком представлены верхушки деревьев. В финальной версии задней обложки мы видим более обобщенный в плане деталей рисунок (рис. 2). Однако он позволяет полностью сосредоточиться взглядом на главных персонажах. Теперь атмосфера уюта и безопасности передается не за счет спокойной домашней обстановки, а посредством выделения взаимоотношений матери и ребенка, позволяя им почти слиться за своим занятием [Ives, Giambruni, и др., 1989].

Рис. 2. Задняя обложка «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

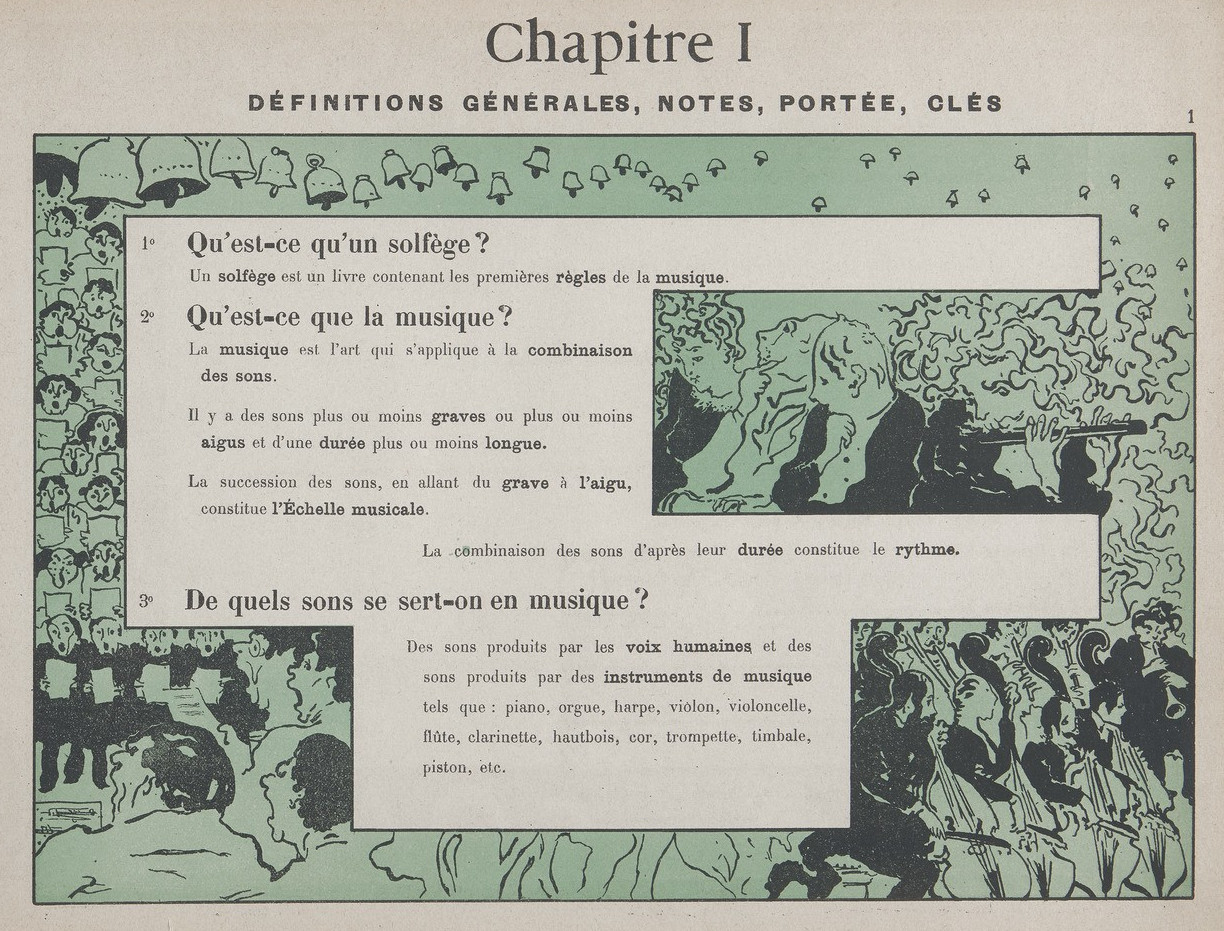

Книга начинается оглавлением и обзором вопросов, которые будут рассмотрены в первой главе «Общие определения. Ноты. Нотный стан. Ключи». Теоретические обоснования Террасса, содержащие ответы на вопросы «Что такое музыка?» или «Какие звуки используются в музыке?», Боннар помещает в многоугольную рамку, вокруг которой разворачивается волшебство превращения слов в музыкальную сказку.

Первая глава (и по совместительству первая страница) открывается настоящим концертом (рис. 3). На блекло-изумрудном фоне художник изобретательно уместил сразу всех действующих лиц, а в верхней части раскинулась гирлянда колокольчиков, размер которых предположительно демонстрирует первое пояснение – существование в музыке как низких и высоких по частоте звуков, так и различных по продолжительности: в левом верхнем углу теснятся более пузатые ударные идиофоны, а по направлению вправо, уменьшаясь и появляясь все реже, совсем крошечные и схематичные звоночки. Помимо связи с теоретическим обоснованием, колокольчики вызывают у современного читателя ассоциации и со звонком, оповещающем о приближающемся начале концерта и приглашающем гостей занять свои места в зрительном зале. Однако во Франции рубежа XIX-XX вв. эта тенденция не была распространена, а в театральной практике существовала обратная «тихая» традиция, в соответствии с которой перед началом спектакля в фойе появлялся служитель театра, стучавший об пол специальным жезлом [Théâtre des Chartrons, b.d.].

Рис. 3. Страница 1 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Боннар практически дословно иллюстрирует пояснительный текст, располагая по левую сторону от него большой хор, не без иронии поместив читателя среди хористов. Прямо перед нами открывает рот тучный бас. Справа от него вперемешку сидят мужчины и женщины. Их широко распахнутые рты создают впечатление плотного и сильного звучания. Часть хора, находящаяся напротив, намекает на более лирическое пение: в первом ряду расположена состоящая из более субтильных кавалеров партия теноров, над ними нагромождаются в несколько рядов дамы, а на самом верху теснятся тонкоголосые мальчишки-дисканты. Боннар не стремится к излишней реалистичности и не соблюдает классическую хоровую рассадку. Шутливый подход Боннара заметен и в расположении оркестровых музыкантов: над группой контрабасистов скромно нависают деревянные духовые (блокфлейты и один кларнет справа), а флейтист, выныривающий из морской пены собственных кудрей, и вовсе умостился в зрительном зале среди искушенной публики.

На второй и третьей страницах ряд вопросов также сопровождается лаконичными пояснениями. На вопросы, среди которых «Какие названия даются нотам?» или «Где размещаются ноты?», стремится дать ответ и художник.

Для обозначения звуков на нотоносцах Боннар использует карикатурный стиль, изображая ноты в виде человеческих голов всех возрастов и типажей. Безразличные, опечаленные или самодовольные, они располагаются между линейками как фрукты на полках. Комически обыгранные персонажи обладают выраженными внешними характеристиками и собственным настроением: Боннар добавляет им глубокие синяки под глазами и усталость, щегольские усы и профессорские бороды, разнообразные прически и многозначительные изгибы бровей. Стоит вглядеться и в нотки, подвешенные внутри насыщенного красного прямоугольника. Тут встречаются мордочки, напоминающие животных, и такие впалые щеки, что придется погадать, страшная маска ли это или череп. Названия нот, частично заполняющие вторую страницу, выполнены находчиво и слегка небрежно: форма ни одной буквы не будет повторена, будто они вырезались детьми из бумаги. Такая сатирическая подача Боннара делает первое знакомство ребенка с музыкальной грамотой веселым и непринужденным, позволяя ему освоиться среди семи нот, расположенных внутри нотного стана и даже на добавочных линейках.

Список вопросов, посвященных музыкальным ключам – знакам линейной нотации, определяющим звуковысотное значение нот – Боннар помещает в цветную рамку, предусмотрительно разместив знаки в соответствии с регистром, к которому они относятся: скрипичные ключи размещены в верхней части, басовые ключи внизу, а ключи «до» находятся по сторонам от прямоугольника с текстом, что означает их отношение к среднему регистру. Ряды ключей, напоминающие старательно выведенную детским почерком тренировочную «пропись», но расставленные в строгом соответствии со своей звуковысотной принадлежностью, показывают насколько у Боннара, несмотря на привлекательный и юмористический подход в оформлении учебника, все продумано и неслучайно. Все воодушевленные графические находки направлены на простоту и эффективность обучения. Тем временем в способе начертания ключей «до», написанных скорее кистью, чем пером, очевидно влияние японской или китайской каллиграфии, что напоминает об увлечении Наби и, в частности, Боннара искусством Японии [Freches-Thory, 1990].

На пятой странице, озаглавленной «Урок чтения нот», мы можем наблюдать за занятием главных героев со спины: женщина и ребенок увлечены чтением с листа. Этот мотив перекликается с темой материнства, встречающейся на задней обложке книги. Рисунок представлен в виде ненавязчивого контура, давая лишь намеком внешние характеристики своих персонажей: романтичные взбитые над головой локоны женщины и ее полупрофиль; материнская рука, указывающая на нотный стан; затылок послушного малыша, внимающего уроку. На отдельных нотоносцах представлено нисходящее и восходящее движение мажорного звукоряда, а также интервальные последовательности в скрипичном и басовом ключах, которые старательно изучаются участниками сценки.

Вторая глава повествует об интервалах, из которых состоит звукоряд, и о случайных знаках. Под случайными следует понимать знаки альтерации, действующие в течение одного такта или до отмены бекаром.

На шестой странице внутри рамки визуализировано объяснение звукоряда. Два нотоносца объединены скобкой. В нижнем стоит басовый ключ, указано его соответствие ноте «фа» и на протяжении двухоктавного диапазона выписан звукоряд до мажорной гаммы. Аналогичным образом верхняя строка содержит скрипичный ключ с указанием его принадлежности к ноте «соль» и две октавы до мажорного звукоряда. Неспроста в описании нотного примера мы используем слово «диапазон», не заявленное в тексте Террассом. Первое, что бросается в глаза в монохромной иллюстрации Боннара, это нагромоздившиеся над поющим стариком и заглядывающие ему в ноты певцы и певицы всех типажей. В них легко угадываются типичные хористы: статный бас, тянущий одну ноту по несколько тактов; крупный баритон, широко открывающий рот во время пения; элегантный и чувствительный тенор; уже немолодая, обладающая напористым плотным звуком, меццосопрано; и отличающаяся более хрупкими габаритами, высокая, как и регистр, в котором она поет, сопрано.

Таким образом, важно подчеркнуть, что Боннар графически иллюстрировал не совсем ту тему, которая заявлена в данной главе. А вот значение термина «диапазон» иллюстрировано крайне доходчиво. Занятно представлено и остальное оформление страницы: в переплетениях черно-коричневых линий встречаются забавные рожицы и персонажи, напоминающие то херувимов, то бюсты русалок. В правом нижнем углу вылезает подглядывающая за читателем женская физиономия. Красные вкрапления в ее прическе еле уловимы, однако тончайшим образом соединяются с цветовым решением седьмой страницы.

Боннар обыгрывает знаки альтерации, изображая внутри насыщенно красного обрамления спортсменов. Один сгибается под тяжестью бемоля, второй вытягивается на носочках вверх, пытаясь прикоснуться к диезу, и третий отдыхает возле штанги, что соответствует «отменившему спортивные нагрузки» бекару. Заполняющие красную рамку бемоли, диезы и бекары, в отличие от листа с ключами, в этот раз расположены спонтанно. Можно наметить некую логику в «капающих» вниз бемолях с левой стороны, а также в постепенно заползающих выше вдоль края обрамления диезах, но сложно утверждать с уверенностью, придерживался ли ее художник. Боннар сохраняет подражание детскому почерку. Знаки выводятся то со старанием, то небрежно и наспех. В череде бекаров всего парочка знаков соответсвует правильному написанию, остальные зеркально перевернуты, что является распространенной детской ошибкой при зрительном восприятии и воспроизведении письменных знаков.

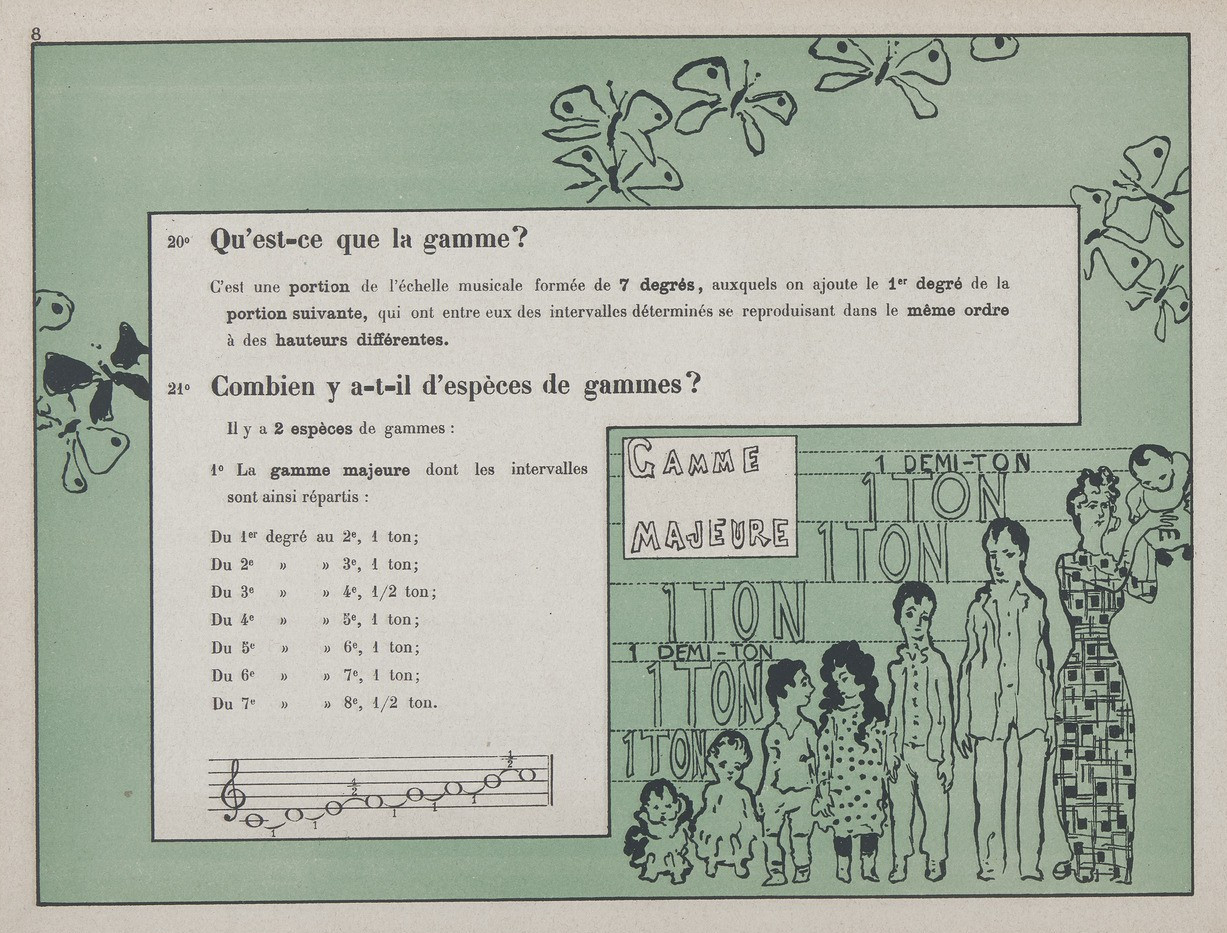

Вторая глава продолжается изучением строения мажорного и минорного звукоряда, а также хроматической гаммы (рис. 4). Боннар в очередной раз с фантазией и оригинальностью подходит к оформлению уроков. В верхней части обеих страниц беззаботно порхают бабочки. В правом нижнем углу светло-зеленой страницы, иллюстрируя строение мажорного звукоряда, дружно выстроились в соответствии с ростом все члены семьи. Первая троица: почти младенец, малышка постарше и их брат младшеклассник, имеют примерно одинаковую разницу в росте, что соответствует расстоянию в тон между 1-ой и 2-ой, 2-ой и 3-ей ступенями. Рука об руку с мальчиком стоит девочка – либо погодка, либо сестренка просто вытянулась раньше брата. Между ними незначительный зазор, в точности иллюстрирующий расстояние в полутон между 3-ей и 4-ой ступенями. За ней восходящий ряд продолжают старший брат, отец и мать. Их значительная разница в росте считывается как расстояние в тон между 4-ой и 5-ой, 5-ой и 6-ой, 6-ой и 7-ой ступенями. Последний полутон между 7-ой и 1-ой ступенями изящно показан Боннаром с помощью образа матери, приподнимающей вверх младенца. Неслучайно женщина оказывается и выше своего супруга, ей отводится роль 7-ой, высокой как в мажоре, так и в гармоническом и мелодическом видах минора, ступени. Тут прослеживается особая связь начала гаммы с ее окончанием – разрешением 7-ой ступени снова в 1-ю, преподнесенную в облике самого младшего члена семьи.

Рис. 4. Страница 8 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

На следующей странице подобным образом по росту построились от мала до велика братья и сестры, снова завершая гамму образом матери, приподнимающей нежно обнятого малыша над собой. Мы уточняем, что в учебнике Террасса приводится пример именно гармонического вида минора, поэтому расстояние между 6-ой и 7-ой ступенями составляет полтора тона, в отличие от натурального минора, где расстояния между ступенями могут составлять только тон или полутон. Чтобы проиллюстрировать более широкое расстояние Боннар исключает из ряда образ отца, возможно, «отправив его на работу», и между крайней сестренкой и ее матерью действительно заметен разрыв в полтора тона.

Такая удачная находка помогает юному музыканту не только визуально подкрепить непростой теоретический материал, обычно формально заучивающийся учениками наизусть, но и поддержать настроение книги, обращенное к теплым семейным узам. Посвящение учебника не только музыкальной грамоте, но и тонкостям взаимоотношений и сплоченности между родителями и детьми деликатно поддерживается сквозящим лейтмотивом материнства.

Третья глава рассказывает читателю об интервалах. В нижней левой части страницы представлен пейзажный мотив. Из травы тянутся вверх покрытые листочками ростки, молодые деревца и мощный ствол дерева, раскинувший свои руки-ветви над объяснением интервалов. Антропоморфность образа поддерживается женскими очертаниями: из-под взбитых завитками линий проявляется полупрофиль, а в руках юной дриады звенят два колокольчика – более крупный и поменьше. Далее, то прорисованные, то намеченные пунктиром колокольчики рассыпаются по верхней части страницы, переходя в декоративную часть оформления листа. Главным событием урока становятся держащиеся за руки члены семьи, расположенные Боннаром внизу страницы. На фоне пробивающегося позади пейзажа художник изображает широкие и узкие интервалы, снова обыгрывая тему роста. Мать ведет за руку малыша, очевидно, претендуя на септиму. Старший брат возвышается над младшим примерно на голову, вероятно, обозначая разницу в тон, что соответствует большой секунде. Различие в росте между следующими родственниками может определяться сначала как кварта, а затем как большая или малая терция, оставляя читателю пространство для воображения.

Практический урок посвященный интервалам заключен в рамку, в которой еле помещаются пышноволосые головки поющих девочек. Выражения лиц маленьких хористок харизматичны и утрированно старательны. Искаженные пропеванием нот гримасы и вертикально растянутые рты настолько приближены к зрителю, что звучание детского хора становится почти реальным.

В четвертой главе происходит знакомство с длительностями. Боннар изображает целую ноту в облике крупной дамы в белом платье с почти прилизанными седыми волосами, максимально приближая ее образ к буквальному переводу длительности «круг». Следующая дама вдвое меньше первой и тоже наряжена в белое платье. В ее руках небольшая палочка соприкасается с кругом, что соответствует половинной ноте, так как эта длительность, переводимая с французского как «белая», еще не заштриховывается, но уже имеет штиль. Из-за ее спины заметно выделяется вытянутая худосочная особа в черном обтягивающем платье, которая непременно ассоциируется с четвертью. Далее следуют более мелкие длительности: восьмушки, шестнадцатые и другие, которых Боннар визуализирует в виде подростков с развевающимися темными волосами. Буквально «croche» переводится как «крючок», что в русском переводе соответствует восьмой длительности, которая записывается с флажком или с так называемым «хвостиком» на штиле. Художник добавляет каждой длительности ровно столько растрепанных прядей, сколько флажков будет требоваться для написания восьмой, шестнадцатой, тридцать второй и шестьдесят четвертой длительности. Ноты на полях страницы выглядят настолько графически выверенными, словно выполнены с помощью печатной машинки. Это явно отсылает нас к профессиональным напечатанным музыкальным произведениям, которые так сильно отличаются от неловких прописей юного ученика.

Следующая страница изобилует тренировочными записями различных пауз. В верхнем левом углу юная девушка прикладывает палец к губам, обозначая тишину. Ее волосы взволнованно распадаются на отдельные прядки, превращаясь в элементы пауз. Художник тонко уловил, как тяжело дается ученику четвертная пауза, сложная как для начертания, так и для запоминания. Пауза изображена Боннаром в актуальном для него варианте написания, но устаревшем для современного читателя, в настоящее время общепринятое изображение четвертной паузы выглядит иначе.

И, возможно, одна из самых непростых тем для детского восприятия, касается соотношения триольного и дуольного ритмов. Художник сначала изображает с успехом сгруппировавшихся под одним зонтом трех девушек, а затем рисует всего двух красавиц, теснящихся под тем же зонтиком. Такая иллюстрация значительно упрощает объяснение темы и помогает в игровой форме уяснить, каким образом группа из трех нот может быть равна по времени звучания двум нотам той же длительности. В данном случае художник в некоторой мере примеряет на себя роль педагога, так как подобное использование метафорического ряда для упрощения теоретических объяснений является неотъемлемой частью практических занятий как с детьми, так и со взрослыми учениками, начинающими с нуля свой музыкальный путь.

Пятая глава посвящена теме такта и его заполнения различными длительностями, а также понятиям метр и размер. Разнообразие длительностей и продолжительность их звучания в такте Боннар демонстрирует с помощью дивана, на котором умещаются девушки разных комплекций. В первом такте мы видим, что диван целиком занят пышной дамой, обозначающей целую длительность. Во втором такте на половине дивана в черных платьях примостились две четвертные ноты, а вторую часть дивана заняла половинная нота в белом одеянии. В третьем такте на одной части дивана умещаются две четверти, а вторую часть разделили между собой две восьмушки в образе подростков с хвостами и еще одна четверть. Таким образом, материал становится максимально наглядным и читатель сразу схватывает, как происходит распределение длительностей относительно долей в такте.

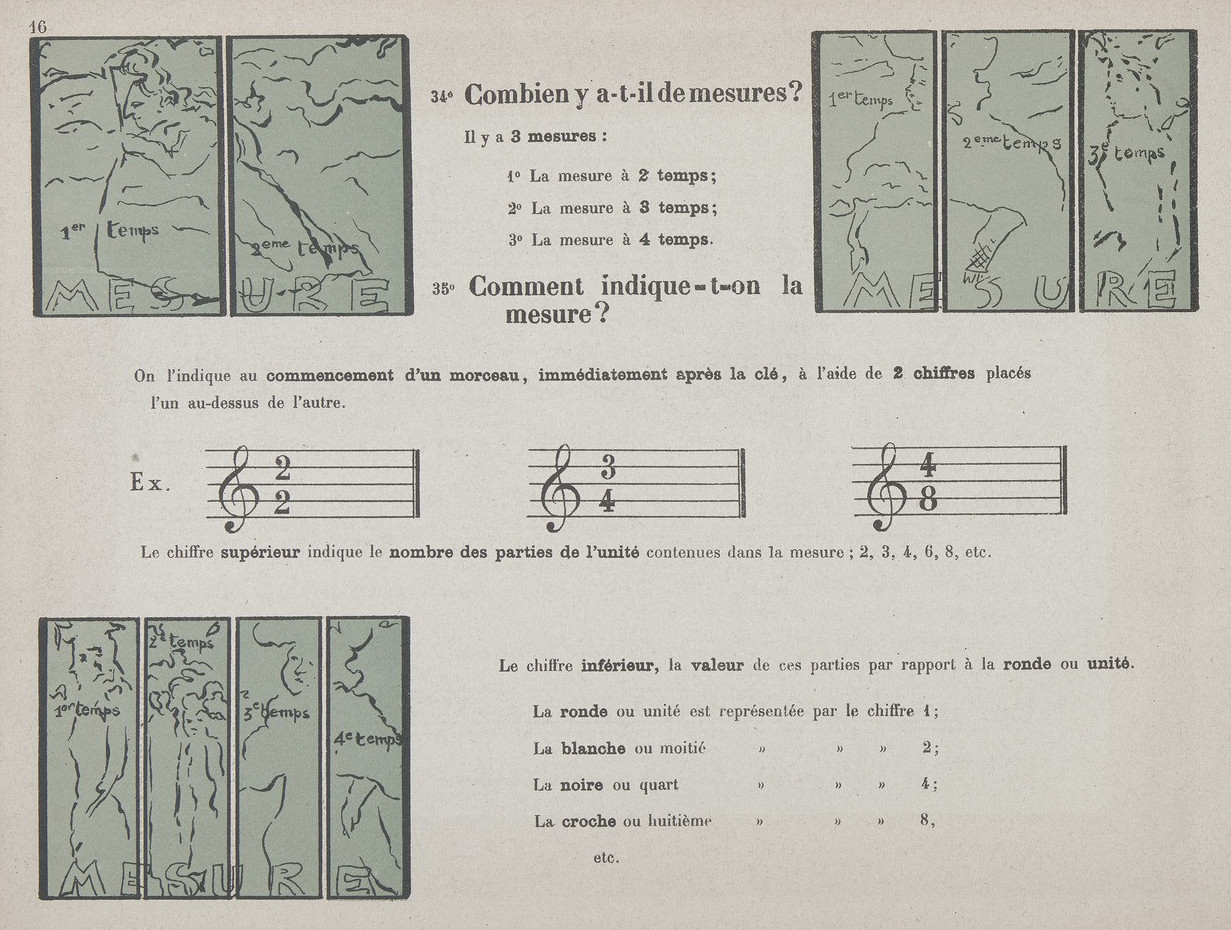

Следующая страница главы рассказывает о простых размерах (рис. 5). Разделенные по числу долей такты снова заняты контурами девушек, соответствующих определенным длительностям. Размер 2/2 Бонар представляет в виде крупной особы, показанной в движении. В данном случае целая нота звучит на протяжении обеих долей такта. Размер 3/4 состоит из куда-то направляющейся и занимающей первые две доли половинной ноты и следующей за ней четверти. Характерное изображение длительностей не застывшими, а устремленными в левую сторону, в соответствии с убывающим тактом, напрямую связано с метром, движением в музыке и внутренней пульсацией.

Рис. 5. Страница 16 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Поля страницы с практическими заданиями заполнены почти всеми возможными вариантами простых и сложных размеров, в том числе и несимметричными. Числа выведены то легко и аккуратно, то жирно и с сильным нажимом, что снова напоминает о детской нестабильной манере письма.

Иллюстрация, сопровождающая объяснение отсчета времени и различных схем тактирования, содержит комичную музыкальную сценку. В оркестровой яме почти друг на друге сидят музыканты, а над ними возвышается загородившийся партитурой дирижер. Он замахивается палочкой куда-то вбок, будто собирается почесать ею спину. А в верхней части картинки можно различить сцену и танцующие ножки в пуантах. Сама иллюстрация заключена в неправильный многоугольник, что указывает на свободу Боннара в обращении с формой и свежий взгляд на оформление листа.

Практические упражнения на тему простых размеров дополняет буквально влезающая в урок поющая голова. На самом деле, необычный ракурс крайне достоверно описывает происходящее на уроке по сольфеджио, а читатель наблюдает склонившегося над заданиями ученика глазами книги, над которой он сосредоточенно отсчитывает доли и пропевает ноты.

Урок, посвященный теме сложных размеров, содержит карикатурные силуэты, упавшие на страницу в виде теней напуганного ребенка и страшного, сжимающего за спиной плеть, взрослого. Одной из характерных черт укиё-э (с японского переводится как «плывущий мир») является отсутствие у персонажей реальных теней. При этом жанру укиё-э присуще использование теней в качестве художественного приема или как отсылка к театру теней, популярному комическому развлечению в период Эдо. Такая осознанная преемственность становится важной отсылкой к японской культуре и идеям группы «Наби», в которой Боннар значился именно как пророк-японец.

Глава, посвященная ритму, акцентировке и ритмическим фигурам, сопровождается изображением наездника на лошади, являющегося источником одного из естественных ритмических рисунков. В пояснительном тексте среди естественных звуков, создающих повторяющийся ритм, перечисляется также мах лопастей мельницы и стук колес поезда. А далее, на примере различных ритмических фигур объясняется значение сильных и слабых долей в такте. Боннар снова иллюстрирует материал сценками, показанными в движении, и именно движение становится основной характеристикой его персонажей. Они не только не кажутся застывшими, но и сами их позы утрированно визуализируют динамику, направление, перенос веса. Последовательность, которая создается этими рисунками, напоминает популярную во второй половине XIX века книжку кинеограф, детскую оптическую обманку, предваряющую анимацию. Сам Боннар заявлял о себе: «Я неловкий. Это правда, у меня действительно нет никаких навыков» [Ives, Gianbruni, и др. 1989, p. 60]. Однако именно эта неловкость, а точнее отсутствие стремления к педантичной реалистичности, позволяет художнику создавать живые, дышащие и устремленные в своем движении образы. Одни иллюстрации превращаются в намек на детские рисунки, избегающие излишнюю прорисовку, но выхватывающие основную суть. А другие – приближаются к анимированному действию, становясь не фиксацией замершего события, а настоящей фантазией о нем, длящейся во времени.

От этапа разработки графической концепции «Маленького иллюстрированного сольфеджио» до нас дошло 72 подготовительных рисунка. Внимательное изучение этих набросков позволило выявить еще один прием, характерный для творческого метода Боннара. Одна из композиций шестой главы, посвященная особенностям различной ритмической организации на примере вальса, демонстрирует нередкую практику Боннара обводить свои рисунки с обратной стороны листа для рисования. Такая особенность должна была иметь отношение к работе над созданием перевернутого изображения для копирования на литографский камень, чтобы после печати направление рисунка соответствовало исходному замыслу. Основные корректировки вносились Боннаром именно на этапе подготовительных рисунков, а не во время создания пробных оттисков [Ives, Gianbruni, и др. 1989].

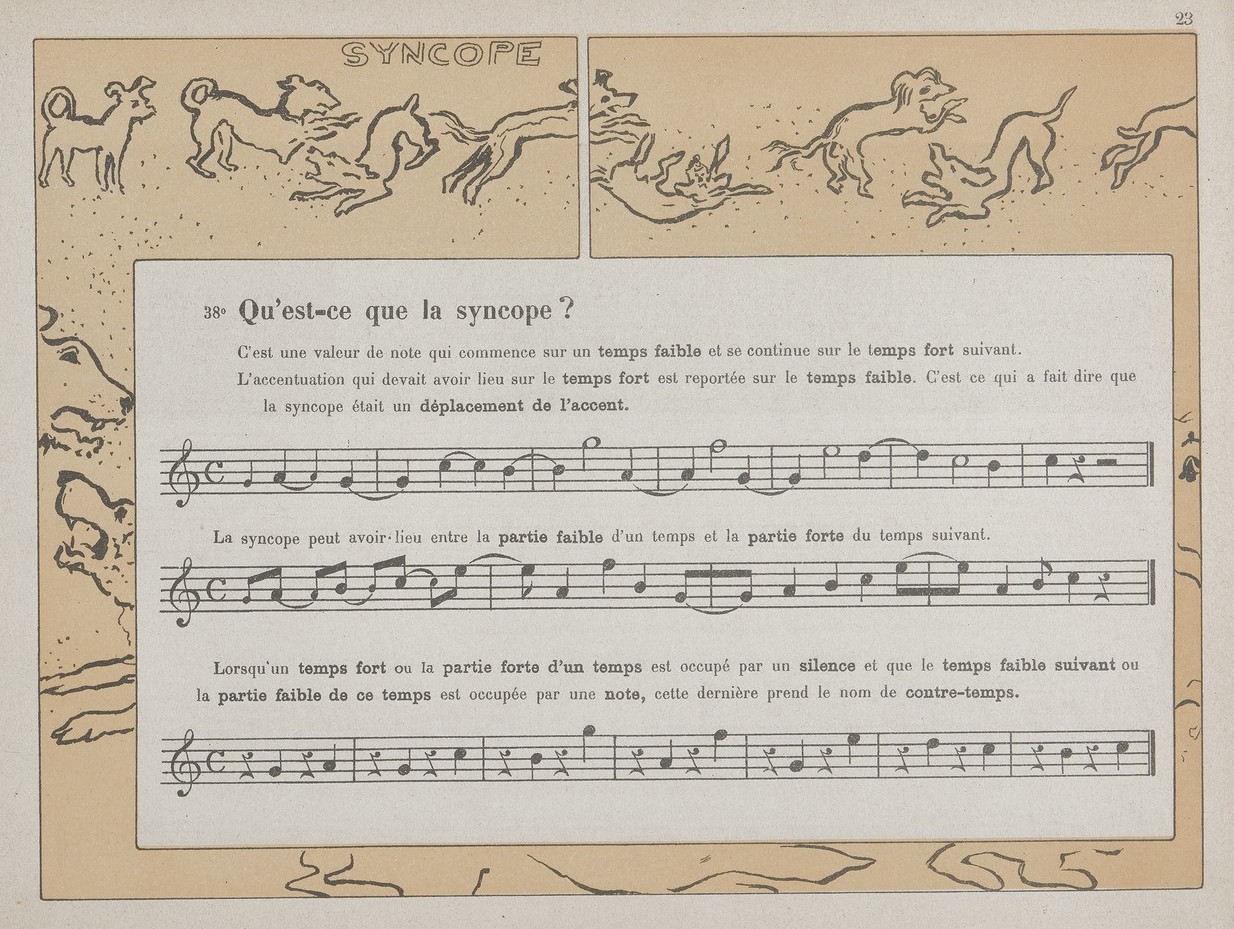

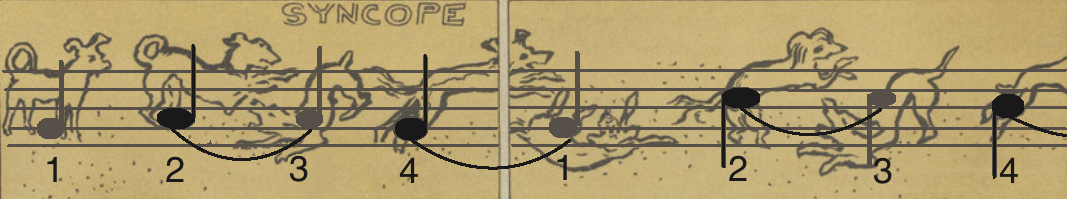

Чтобы визуализировать особенности синкопированного ритмического рисунка, Боннар изображает озорных собак, сцепляющихся друг с другом в клубок, как аллюзию на залигованную со слабой сильную долю (рис. 6-а). Если наложить фрагмент иллюстрации и ритмический рисунок первого упражнения, то они полностью совпадут, что в очередной раз подчеркивает стремление художника преподнести материал юному читателю максимально наглядно и непринужденно (рис. 6-б).

Рис. 6-а. Страница 23 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Рис. 6-б. Наложение практического упражнения со страницы 23 на иллюстрацию художника (преим.авт).

Седьмую главу, посвященную темпам, Боннар предваряет иллюстрацией самой быстрой скорости движения – prestissimo, изображая скаковых лошадей утрированно растянутыми и практически не касающимися земли, то есть именно такими, какими видит движущиеся на высокой скорости объекты человеческий глаз. Жокеи также имеют неестественные пропорции. Замахивающаяся рука последнего наездника, подгоняющего лошадь, настолько вытянута, что почти равна по длине его ногам. Художнику снова удается добиться живого и реалистичного изображения своих персонажей. Характерно, что Боннар не отказывается полностью от классического представления об иллюстрации с его фиксированностью объекта в пространстве и статикой, а скорее каждый раз выбирает метод, в точности соответствующий его задаче. Так, в отличие от визуализации почти «летящих» лошадей в prestissimo, цирковая лошадь в главе о ритме и акцентах изображается достаточно лапидарно, устойчиво и в правильных пропорциях. [Ives, Giambruni, и др.,1989].

Дети и подростки на рисунках Боннара застенчивые и несформированные, а взрослые, пойманные в момент музыкального исполнения или в зрительном зале, насупленные, с нелепыми гримасами и разинутыми ртами, вызывают детские перешептывания и хихиканья. Ничего этого Боннар не стесняется, показывая «взрослую жизнь» глазами ребенка, которому часто серьезные вещи видятся забавными, выражения лиц и жесты излишне утрированными, а какая-то необычная или ранее невиданная особенность внешности или поведения взрослого удивительной или даже шокирующей.

Так на странице с перечислением агогических изменений и прочих средств выразительности мы видим двух увлеченных исполнением солистов. Певец в верхнем левом углу страницы практически закатил глаза, а его брови изогнуты в сильнейшем переживании, что соответствует указанию исполнять его партию «скорбно». Широко растянутый рот демонстрирует динамическое развитие, свойственное для протяжных и наполненных драматизмом арий. Певица в нижнем правом углу страницы, наоборот, почти не открывает рот, что как раз соответствует указанию «грациозно», как правило предваряющему подвижные и легкие по характеру исполнения музыкальные фрагменты, в которых звук берется деликатно и сразу отпускается с помощью быстрой филировки, а развитие происходит в большей степени за счет штриха. Чтобы сильнее вовлечь читателя в происходящее, Боннар снова использует прием «параллельного монтажа», ранее наблюдаемый нами в большом концерте в самом начале книги. Художник соотносит героев, находящихся в разных плоскостях пространства зала. Верхняя и нижняя части страницы изрисованы забавными рожицами самых разнообразных зрительских типажей, благодаря чему читатель вместе с выразительным исполнением певцов может следить и за реакцией публики.

Восьмую главу, раскрывающую тайны нюансировки, сопровождает сопоставление двух музыкантов, играющих на деревянно-духовых инструментах. Предположительно, имеются в виду продольные флейты или гобои. Первый музыкант широко раздувает щеки, явно исполняя свою партию достаточно ярко и громко. Второй, по всей видимости, стремясь к менее сильной динамике, выдает свое участие в музыке только беглыми движениями пальцев, зажимающих отверстия на инструменте. Боннар использует на странице необычное и искусное оформление: сначала с одного края рисунка пробиваются мелкие отверстия, а затем и вся страница начинает напоминать отрез ткани или даже марлю, переплетение нитей которой мы можем наблюдать на просвет.

Иллюстрация к девятой главе привлекает наше внимание к сценке между дирижером и певцом. Возвышаясь над оркестровой ямой, дирижер явно остановил свой жест, указывая исполнителю на фермату, а певец, застыв в музыкальном порыве, заливается, протягивая кульминационную ноту. Поля страницы украшают ферматы над нотами и паузами различных длительностей.

Художник то подробно вырисовывает детали внешнего вида своих персонажей, то лишь намечает выражения их лиц несколькими линиями. Несмотря на это, характер и воспроизводимое действие героев всегда переданы с необходимой ясностью и точным настроением. Боннар не ищет специальной сложности при оформлении декоративных элементов своих листов, пожалуй, даже сторонясь неправдоподобного и слишком диковинного для реальной жизни изящества. И если в оформлении предыдущей страницы художник использует хитроумный прием, по сути превращая бумагу в ткань прямо в руках юного ученика, то это происходит так ненавязчиво и неуловимо, что, возможно, будет замечено читателем даже не с первого пролистывания книги. Секрет в том, что для самого Боннара подобная находка значит ничуть не больше, чем волнистые линии, которыми он часто заполняет поля своих иллюстраций, или живые, и такие не похожие друг на друга, точки в нижней части страницы, посвященной фермате. Рассыпанные внизу точки явно выпали либо из графического обозначения знака, либо из этимологического значения французского словосочетания «point d'orgue», восходящего к латинскому термину punctum organi.

Самобытность стиля, почти физиологическое чувство линии, смелость и оригинальность графических находок Боннара позволили ему выйти за границы преемственности в детской иллюстрации. Несмотря на присутствие важных ориентиров, таких как иллюстрации Уолтера Крейна и, несомненно, вдохновляющих образов Буте де Монвеля с его сборником «Старинных песен и хороводов для маленьких детей», Боннар преодолевает традиционный подход к детской иллюстрации, идеализирующий натуру и своих персонажей, а также сохраняющий определенные приличия и дисциплину как в изображении маленьких героев, так и в выборе их занятий. Боннар не пытается создать на своих страницах атмосферу элитного пансиона.

Возможным вдохновением для Боннара могла поcлужить иллюстрация Альберта Робиды для журнала «La Caricature» (номер от 20 июля 1889 г.), на которой туристы почти буквально обведены мошенником вокруг пальца: дама и кавалер изображены извивающимися от головы до кончика зонта [Boyer, 1988]. Подобное искажение фигур присутствует в подготовительных эскизах Боннара к Первой и Четвертой главам «Маленького иллюстрированного сольфеджио», но в окончательных иллюстрациях художник отказывается от этого приема.

На страницах учебника комические сценки из мира музыки чередуются с темой игры. Музыканты и хористы в оркестре часто сидят вперемешку, что моментально переносит происходящее из реальности в мир детского восприятия, напоминая отпечатавшиеся в памяти образы. Объясняя строение соль мажорной гаммы, художник пускает по верхнему краю страницы вереницу забавляющихся игрой девчонок. Все одетые в белые платья, кроме одной (обозначающей фа-диез), тянут друг друга за подол юбки. Их прически испортились и волосы неряшливо развеваются, как это и выглядит на самом деле после активных игр на перемене.

Боннар иллюстрирует отношение устойчивых и неустойчивых ступеней в тональности, продолжая использовать метод визуального нарратива. Художник щедро сдабривает свой рассказ добродушным юмором, изображая группу доминант в виде напыщенных дам, присутствие которых молниеносно перетягивает внимание читателя на себя. Вторая ступень выглядывает из-за плеча тоники, являясь нисходящим вводным тоном. Третья ступень в роли медианты пытается подружить тонику с госпожой доминантой. А сама тоника развевает над участницами звукоряда ленту, конец которой указывает на ее октавное разрешение, замыкающее гамму. Седьмая ступень представлена последней в ряду в виде птицы с человеческой головой. Названная в пояснительном тексте Клода Террасса «чувствительной», седьмая вводная ступень утирает слезы, глядя на сплоченный между собой, но отстраненный от нее звукоряд. Художник даже вручает сентиментальной Сирин платочек, который, оставшись незакрашенным, явно выделяется из общего фона своей белизной. Подобный прием в череде двухцветных литографий «Маленького иллюстрированного сольфеджио» встречается еще дважды. Впервые мы замечаем его на обложке книги в едва уловимом, выполненном тем же цветом, что и фоновая заливка, фрагменте нотного стана. Затем, в конце четвертой главы, белым цветом выделяется бликующая от дождя поверхность парасолей и лужи под ногами триольных и дуольных длительностей.

С точки зрения музыкальной теории визуальный нарратив, используемый Боннаром, не совсем точно описывает систему тяготений в тональности. Однако сам графический способ подачи учебного материала выглядит крайне привлекательно и знакомит ученика с непростыми понятими в доступной и дружелюбной форме. Еще одной значительной деталью становится недостаточно гладкий теоретический материал, представленный Террассом. Боннару не удается в полной мере компенсировать своим впечатляющим и остроумным иллюстративным аккомпанементом неточности пояснений своего зятя. Террасс зачастую преподносит материал то излишне учено, то обобщенно. Это усложняет восприятие урока, а объяснение отдельных понятий и вовсе вводит путаницу. Отсутствие коммерческого успеха «Маленького иллюстрированного сольфеджио» на момент его издания вряд ли связано с качеством его содержания. А вот отсутствие востребованности данного памятника искусства в современном музыкальном образовании, особенно с учетом высокой ценности его иллюстративного материала, действительно может быть следствием недоработанной и не оставляющей после себя полной ясности теоретической базы учебника.

Поля последней страницы учебника, разъясняющей понятия лада, богато украшены вибрирующими линиями, плавно перетекающими в локоны волос главных героев. Кудрявая голова активного и веселого мажорного лада напоминает своим буйным нравом одного из античных богов. В противовес ему почти прозрачный полупрофиль минора говорит нам о меланхоличном характере второстепенного лада. Объединение этих контрастных персонажей единым декоративным фоном явно указывает на их важность в теории и истории музыки. А пояснительный текст мягко намекает, что именно с помощью этих двух ладов создана большая часть известных нам музыкальных произведений.

Все это позволяет сделать ряд выводов. Графический подход Боннара характеризуется сюжетной и образной изобретательностью, обилием кроки и декоративностью в оформлении листа. Художник демонстрирует и замысловатые приемы «монтажа», позволяя читателю соотнести одновременно участников сценки, находящихся в различных пространственных плоскостях, а также совместить и оценить разные события в пределах одной иллюстрации.

Новаторство графических находок Боннара в области детской иллюстрации тесно взаимосвязано с его чутким пониманием детской психологии, достигнутым как через наблюдение за детьми родственников, так и через собственную творческую интуицию. Немаловажную роль сыграло и собственное обучение Боннара музыкальной грамоте, проходившее одновременно с подготовкой эскизов для «Маленького сольфеджио», что позволило художнику максимально приблизиться к мироощущению ученика, а также научиться думать, видеть и писать как ребенок.

Несмотря на присутствие достойных ориентиров в мире детской иллюстрации, Боннару удалось найти самобытный стиль, оригинальный графический язык, свежесть и новизну образов, позволившие создать увлекательное и эффективное пособие, выходящее за рамки традиционной детской иллюстрации и привычной дидактики музыкального образования.

Деликатным образом соблюдая в обучении тончайшую грань между смешным и полезным, Боннар достигает определенного юмористического компромисса и создает иллюстративный материал, развлекающий и ребенка, и взрослого. Прогрессивный взгляд на детское образование и максимальное приближение к детскому восприятию помогли Боннару частично сместить акцент с не всегда гладкого и доступно изложенного теоретического материала на богатые визуальным нарративом и находчивостью иллюстрации. Это позволило сохранить эффективность учебного пособия и адаптировать его для учеников всех возрастов. Одновременно с этим, оставаясь приверженцем традиционных для XIX века представлений о семейных ценностях и нуклеарной семье, художник провел сквозь книгу идею взаимоотношений матери и ребенка. Все это делает «Маленькое иллюстрированное сольфеджио» не просто учебником по музыке, а в каком-то смысле учебником жизни.

Особая признательность за поддержку, помощь в работе над статьей и наставление на творческий путь выражается научному руководителю Клюшиной Елене Витальевне.

ИСТОЧНИКИ

1. Keny T. Illustrating Sound: Pierre Bonnard's Lithographs for Petit Solfège. 2016. Режим доступа: https://www.metmuseum.org/perspectives/pierre-bonnard-petit-solfege (дата обращения: 10.06.2025).

2. Théatre des Chartrons. Connaissez-vous le symbole le plus connu du théatre? B.d. Режим доступа: https://www.theatredeschartrons.fr/en-coulisse/connaissez- vous-le-symbole-le-plus-connu-du-theatre/ (дата обращения: 10.06.2025).

ЛИТЕРАТУРА

1. Поляков В. Европейская тиражная графика от Гойи до Пикассо. – Москва: Топливо и энергетика, 2002.

2. Boyer P. E. The Nabis and the Parisian avant-garde. – New Brunswick: Rutgers University Press: Co-published with The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, 1988.

3. Fermigier A. Pierre Bonnard. – New York: Abrams, 1984.

4. Freches-Thory C. The Nabis: Bonnard, Vuillard and their circle. – Paris: Flammarion, 1990.

5. Groom G. L. Beyond the easel: decorative paintings by Bonnard, Vuillard, Denis, and Roussel, 1890-1930. – Chicago: Art Institute of Chicago; New Haven: Yale University Press, 2000.

6. Ives C.F., Gianbruni H.E., Newman S.M. Pierre Bonnard: The Graphic Art. – New York: The Metropolitan Museum of Art, 1989.

7. Lacagnina D. “After the Nabis: Louis Comfort Tiffany’s Stained-Glass Windows for L’Art Nouveau of Siegfried Bing in Paris.” Radiance and Symbolism in Modern Stained Glass: European and American Innovations and Aesthetic Interrelations in Material Culture. – Cambridge Scholars Publishing, 2016. P.163-193.

8. Terrasse A. Bonnard : biographical and critical study. – Geneva: Skira, 1964.

SOURCES

1. Keny T. Illustrating Sound: Pierre Bonnard's Lithographs for Petit Solfège, 2016. Available at: https://www.metmuseum.org/perspectives/pierre-bonnard-petit-solfege (accessed: 10.06.2025). (in Russian)

2. Théatre des Chartrons. Connaissez-vous le symbole le plus connu du théatre? B.d. Available at: https://www.theatredeschartrons.fr/en-coulisse/connaissez-vous-le-symbole-le-plus-connu-du-theatre/ (accessed: 10.06.2025). (in Russian)

REFERENCES

1. Boyer P.E. The Nabis and the Parisian avant-garde. New Brunswick, Rutgers University Press: Co-published with The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, 1988.

2. Fermigier A. Pierre Bonnard. New York, Abrams, 1984.

3. Freches-Thory C. The Nabis: Bonnard, Vuillard and their circle. Paris, Flammarion, 1990.

4. Groom G.L. Beyond the easel: decorative paintings by Bonnard, Vuillard, Denis, and Roussel, 1890-1930. Chicago, Art Institute of Chicago; New Haven, Yale University Press, 2000.

5. Ives C.F., Gianbruni H.E., Newman S.M. Pierre Bonnard: The Graphic Art. New York, The Metropolitan Museum of Art, 1989.

6. Lacagnina D. “After the Nabis: Louis Comfort Tiffany’s Stained-Glass Windows for L’Art Nouveau of Siegfried Bing in Paris.” Radiance and Symbolism in Modern Stained Glass: European and American Innovations and Aesthetic Interrelations in Material Culture. Cambridge Scholars Publishing, 2016. P. 163-193.

7. Polyakov V. Evropejskaya tirazhnaya grafika ot Goji do Pikasso [European Printmaking from Goya to Picasso]. Moscow, Toplivo i Energetika, 2002. (in Russian)

8. Terrasse A. Bonnard: biographical and critical study. Geneva, Skira, 1964.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Иллюстрации к «Маленькому иллюстрированному сольфеджио» находятся в свободном доступе на сайте французской электронной библиотеки «Gallica», где учебник оцифрован целиком. Электронный источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q

Воспроизведенные рисунки выполнены в 1891-93 гг. См подробнее: Terrasse Cl., Bonnard Р. Petit solfège illustré. Paris: Libr.-impr. réunies, 1893. – 30 p. Режим доступа: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q (дата обращения: 1 декабря 2024).

Рис.1 Обложка «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q/f9.item

Рис.2 Задняя обложка «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q/f44.item#

Рис.3 Страница 1 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q/f13.item#

Рис.4 Страница 8 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q/f20.item#

Рис.5 Страница 16 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q/f28.item#

Рис.6-а Страница 23 из «Маленького иллюстрированного сольфеджио» 1893 г.

Источник: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10840130q/f35.item#

Рис.6-б Наложение практического упражнения со страницы 23 на иллюстрацию художника (преим.авт).

О журнале

- История журнала

- Редакционный совет и редакционная коллегия

- Авторы

- Этические принципы

- Правовая информация

- Контакты

Авторам

- Регламент принятия и рассмотрения статьи

- Правила оформления статьи

- Правила оформления сносок

- Правила оформления списка литературы

Номера журналов

- Артикульт-58 (2-2025)

- Артикульт-57 (1-2025)

- Артикульт-56 (4-2024)

- Артикульт-55 (3-2024)

- Артикульт-54 (2-2024)

- Артикульт-53 (1-2024)

- Артикульт-52 (4-2023)

- Артикульт-51 (3-2023)

- Артикульт-50 (2-2023)

- Артикульт-49 (1-2023)

- Артикульт-48 (4-2022)

- Артикульт-47 (3-2022)

- Артикульт-46 (2-2022)

- Артикульт-45 (1-2022)

- Артикульт-44 (4-2021)

- Артикульт-43 (3-2021)

- Артикульт-42 (2-2021)

- Артикульт-41 (1-2021)

- Артикульт-40 (4-2020)

- Артикульт-39 (3-2020)

- Артикульт-38 (2-2020)

- Артикульт-37 (1-2020)

- Артикульт-36 (4-2019)

- Артикульт-35 (3-2019)

- Артикульт-34 (2-2019)

- Артикульт-33 (1-2019)

- Артикульт-32 (4-2018)

- Артикульт-31 (3-2018)

- Артикульт-30 (2-2018)

- Артикульт-29 (1-2018)

- Артикульт-28 (4-2017)

- Артикульт-27 (3-2017)

- Артикульт-26 (2-2017)

- Артикульт-25 (1-2017)

- Артикульт-24 (4-2016)

- Артикульт-23 (3-2016)

- Артикульт-22 (2-2016)

- Артикульт-21 (1-2016)

- Артикульт-20 (4-2015)

- Артикульт-19 (3-2015)

- Артикульт-18 (2-2015)

- Артикульт-17 (1-2015)

- Артикульт-16 (4-2014)

- Артикульт-15 (3-2014)

- Артикульт-14 (2-2014)

- Артикульт-13 (1-2014)

- Артикульт-12 (4-2013)

- Артикульт-11 (3-2013)

- Артикульт-10 (2-2013)

- Артикульт-9 (1-2013)

- Артикульт-8 (4-2012)

- Артикульт-7 (3-2012)

- Артикульт-6 (2-2012)

- Артикульт-5 (1-2012)

- Артикульт-4 (4-2011)

- Артикульт-3 (3-2011)

- Артикульт-2 (2-2011)

- Артикульт-1 (1-2011)

- Отозванные статьи

.png)