А.А. МИННЕБАЕВА Иконография Су анасы в искусстве Татарстана XX–XXI вв.

ИКОНОГРАФИЯ СУ АНАСЫ В ИСКУССТВЕ ТАТАРСТАНА XX–XXI ВВ.

Научная статья

УДК 7.046

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-53-77

Дата поступления: 05.09.2025. Дата одобрения после рецензирования: 25.09.2025. Дата публикации: 25.10.2025.

Автор: Миннебаева Аделина Альбертовна, аспирант, Российский институт истории искусств (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: adelina.mineb@mail.ru

ORCID ID: 0009-0009-2234-1731

Аннотация: В статье рассматривается иконография образа Су анасы (дословный пер. с тат. – мать воды), антропоморфного духа воды, в искусстве Татарстана XX–XXI веков. Возникновение персонажа связано с языческими народными верованиями, что успешно закрепилось в мировоззрении татарских крестьян. Деревенские предания вдохновили татарского поэта Г. Тукая на создание стихотворной сказки «Су анасы» в 1908 году. В иллюстрациях к ней дух воды получил первое визуальное воплощение, что положило начало широкому распространению образа в татарской культуре на протяжении XX–XXI веков. На примере произведений разных видов искусств (графика, живопись, скульптура, балет, анимация, кино) выявляются характерные черты визуального облика персонажа, определяются аспекты архетипа Великой матери. Делаются выводы о сопутствующих мотивах двойственности: антропоморфизм и зооморфизм, бытовое и сверхъестественное, молодость и старость, красота и уродство, эмоциональность и невозмутимость. Иконография образа Су анасы позволяет выявить общую закономерность его развития и черты сходства в искусстве различных художников, а также определяются перспективы гендерного искусствоведения.

Ключевые слова: Су анасы, Водяная, водяной дух, татарский фольклор, мифология, архетип, поэма Тукая, книжная графика, кино, балет, декоративно-прикладное искусство, живопись

ICONOGRAPHY OF THE CHARACTER SU ANASI IN THE ART OF TATARSTAN OF THE XX–XXI CENTURIES

Research article

UDC 7.046

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-53-77

Received: September 05, 2025. Approved after reviewing: September 25, 2025. Date of publication: October 25, 2025.

Author: Minnebaeva Adelina Albertovna, postgraduate student, Russian Institute of Art History (St. Petersburg, Russia), e-mail: adelina.mineb@mail.ru

ORCID ID: 0009-0009-2234-1731

Summary: The article examines the iconography of the image of Su anasi (literal translation from Tatar – mother of water), the anthropomorphic spirit of water, in the art of Tatarstan in the XX–XXI centuries. The character's origins are linked to pagan folk beliefs, which were successfully entrenched in the worldview of Tatar peasants. Village legends inspired the Tatar poet G. Tukai to create the verse fairy tale “Su anasi” in 1908. In the illustrations to it, the spirit of water received its first visual embodiment, which marked the beginning of the widespread use of the image in Tatar culture throughout the XX–XXI centuries. Using the example of works of different types of art (graphics, painting, sculpture, ballet, animation, cinema), the characteristic features of the visual appearance of the character are revealed, aspects of the Great Mother archetype are defined. Conclusions are made about the duality motives accompanying it: anthropomorphism and zoomorphism, everyday life and the supernatural, youth and old age, beauty and ugliness, emotionality and equanimity. The iconography of the image of Su anasi allows us to identify the general pattern of its development and similarities in the art of various artists, and also defines the prospects of gender art studies.

Keywords: Su anasi, Vodyanaya, water spirit, Tatar folklore, mythology, archetype, Tukay's poem, book graphics, cinema, ballet, decorative and applied arts, painting

Для цитирования:

Миннебаева А.А. Иконография Су анасы в искусстве Татарстана XX–XXI вв. // Артикульт. 2025. №3(59). С. 53-77. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-53-77

Описание Су анасы в литературе

На протяжении XX–XXI веков татарские художники обращались к образам традиционной культуры. С одной стороны, такой интерес был обусловлен интересом к историческому прошлому и национальным корням, с другой – множеством возможностей, которые предоставляла визуализация таких персонажей для творческих экспериментов. В искусстве Татарстана одним из наиболее часто встречающихся мифологических образов стала Су анасы – антропоморфный дух воды в облике женщины с длинными волосами. С татарского языка слово «Су» переводится как «вода», «анасы» – «мать»; буквально – «мать воды». Можно встретить вариант «водяная», появившийся при художественном переводе на русский язык одноименной сказки Г. Тукая1, однако подобное истолкование может искажать суть образа, делая его тождественным женской версии Водяного (в славянской мифологии – злой дух, воплощение стихии воды как отрицательного и опасного начала [Мифы народов мира, 1988, т. 1, с. 199]).

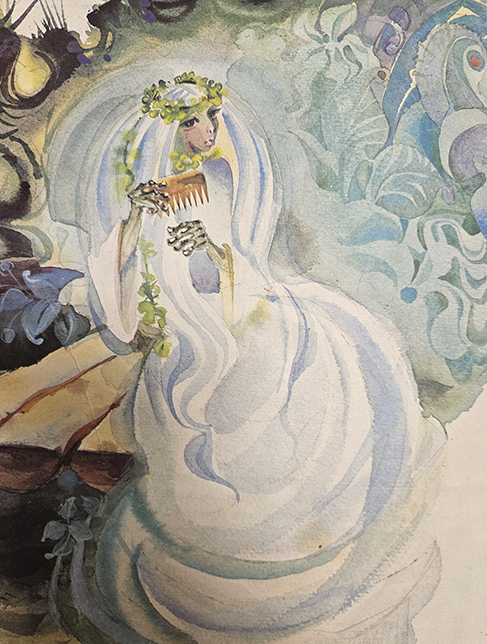

В татарской мифологии Су анасы не является злым духом, ее отношение к человеку зачастую зависит от его отношения к ней. Во многом это объясняется тем, что истоки возникновения образа уходят в глубокую древность, когда в основе веры находился аниматизм, проявлявшийся в почитании «живых» стихий. В народных представлениях вода несла в себе как созидательное, так и разрушительное начало, что впоследствии отразилось в двойственности Су анасы. Образ прочно закрепился в крестьянском мировоззрении, успешно приспособившись к более поздним религиозным представлениям татар, о чем первым написал татарский этнограф и мыслитель К. Насыри. В книге «Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся влияния на жизнь их суннитского магометанства» он сообщает: «Су анасы, как показывают сами слова, есть существо женского пола, ибо по-русски означает водяную мать. <…> Су анасы есть мать су иясе и жена су бабасы, бывает иногда видима нечаянно подошедшему к воде татарину в образе женщины, чешущей себе гребнем волосы, – видима и днем, и ночью» [Насыри, 1880, с. 4-5].

Более подробное описание внешности Су анасы приводится в очерке «Мифология казанских татар» ученого-богослова и этнографа Я. Коблова: «Телосложение у нее не особенно складное, коса черная, длинная – чуть не до земли. Голова большая и продолговатая. Глаза большие, черные, выпуклые. Тело имеет цвет несколько красноватый. Грудь у нее широкая, выдающаяся вперед. Как и Су иясе, Су анасы является людям причесывающей свои длинные волосы, иногда забывает свой золотой или серебряный гребень и приходит за ним к тому, кто взял этот гребень» [Коблов, 1910, с. 27]. Ученый отмечает, что это существо близко образу русалки из русских легенд.

Су анасы и русалка – мифологические женские существа, связанные с водной стихией. Они периодически показываются людям; по преданиям Су анасы и русалку можно было застать за расчесыванием длинных волос. В остальном же между ними больше отличий, чем сходств: Су анасы – антропоморфное олицетворение стихии, а в восточнославянской мифологии происхождение русалок преимущественно связывают с миром мертвых. Как писал Д. Зеленин, «громадное большинство наших источников признают русалок заложными покойниками» [Зеленин, 1916, с. 124]. Необходимо вспомнить и о замечании В. Даля: «Опять иные считают русалок вовсе не людского поколения, а нечистыми духами или даже просто наваждением дьявольским» [Даль, б.г.].

По мнению этнографа и религиоведа В. Басилова, Су анасы – это дух воды в облике женщины, гребнем расчесывающей длинные волосы на берегу реки [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 471]. Она засылает засуху, болезни, может и утопить человека. Как отмечает ученый, «представляли ее в образе старухи с длинными седыми распущенными волосами, обычными атрибутами считались золотые ведра или золотая гребенка» [Мифологический словарь, 1990, с. 519]. В книге «Мифы Поволжья. От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей и птицы счастья» Т. Муравьева утверждает, что Су анасы «представляют в образе женщины с длинными волосами, иногда – с рыбьим хвостом» [Муравьева, 2023, с. 198].

Краткий обзор источников свидетельствует о том, что иконография образа Су анасы вариативна. Существует как минимум четыре его визуальных описания: женщина с длинными волосами, страшная седовласая старуха, черноволосая черноглазая женщина с красным телом и женщина с рыбьим хвостом. В изобразительном искусстве Су анасы чаще всего предстает либо как молодая женщина с длинными волосами, либо как седовласая старуха. Последняя версия получила свое распространение, благодаря стихотворной сказке Г. Тукая «Су анасы» (1908), в которой приводится описание «из уст деревенского мальчика».

По сюжету, рассказчик – деревенский мальчик – описывает свою встречу с Су анасы в жаркий летний день. Искупавшись в реке, ребенок замечает на причале страшную женщину – Су анасы, которая золотым гребнем расчесывает длинные спутанные волосы. Через некоторое время она ныряет в воду, а на досках остается украшение в виде гребня, которое мальчик похищает. Су анасы с криками бежит за ним, но ближе к деревне ее отгоняет стая собак. Довольный своим поступком, ребенок дарит гребень матери. Ночью в окно их дома стучится Су анасы и требует вернуть похищенное. Испуганная мать кидает украшение в окно и бранит сына.

Г. Тукай называет женское существо «Су анасы» и «җен» (в пер. с тат. «бес») и дает ему краткую характеристику: «куркыныч хатын» (в пер. с тат. хатын – «женщина», куркыныч – «страшная, уродливая, жуткая»), «явыз карчык» (в пер. с тат. «злая старуха»), «ул коточкыч сачләреннән чишмә төсле су ага» (в буквальном пер. с тат. «с ее страшных волос подобно ручью течет вода»).

Су анасы в книжной иллюстрации: «Ужасающая старуха» и «Женщина-амфибия»

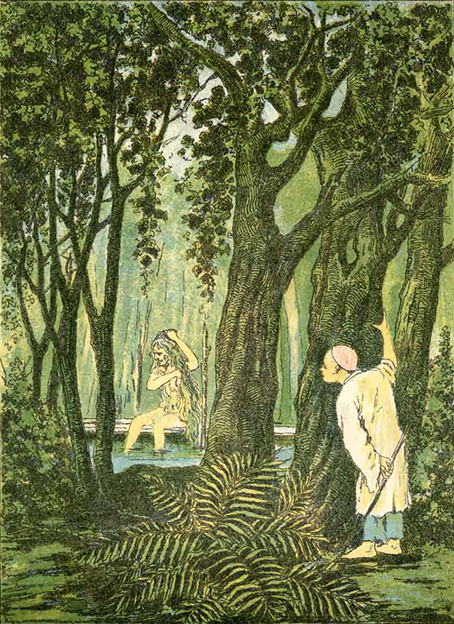

Первое визуальное воплощение Су анасы появилось в сборнике Г. Тукая «Юаныч» (1908), выпущенном издательством «Сабах» в лито-типографии И.Н. Харитонова [Тукай, 1908] (рис. 1). Важно отметить, что поэт принимал участие в работе над созданием иллюстраций [Урманче, 1985, с. 69; Улемнова, 2017, с. 196], поэтому эти изображения можно рассматривать как авторское видение собственных персонажей.

Рис. 1. Неизвестный художник. Су анасы. 1908.

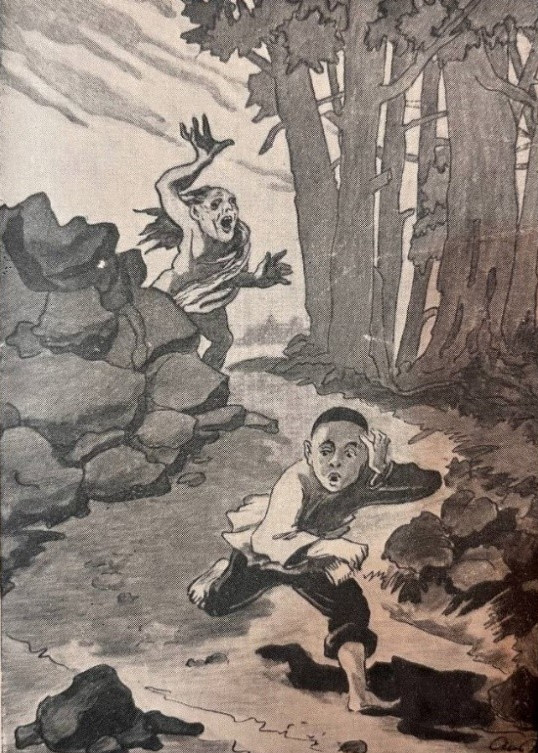

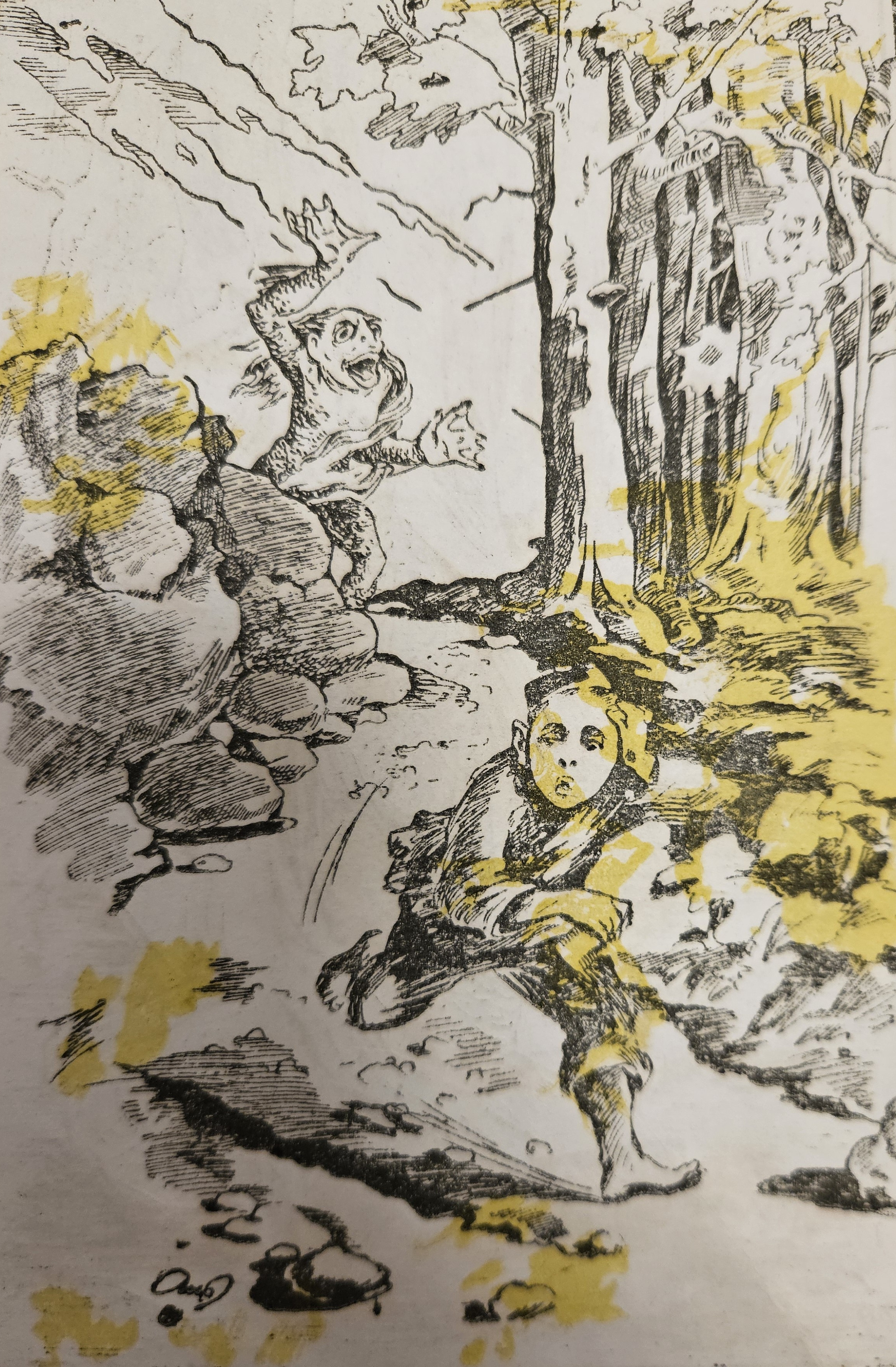

В книге представлены две поэмы и три стихотворения Г. Тукая на татарском языке в арабской графике, даны четыре цветные иллюстрации, три из которых относятся к «Су анасы». Неизвестный художник достаточно последовательно передает события поэмы: на первой иллюстрации деревенский мальчик подглядывает за Су анасы на берегу; на второй – убегает от разъяренной женщины; на третьей Су анасы стучит в окно с требованием вернуть ей гребень.

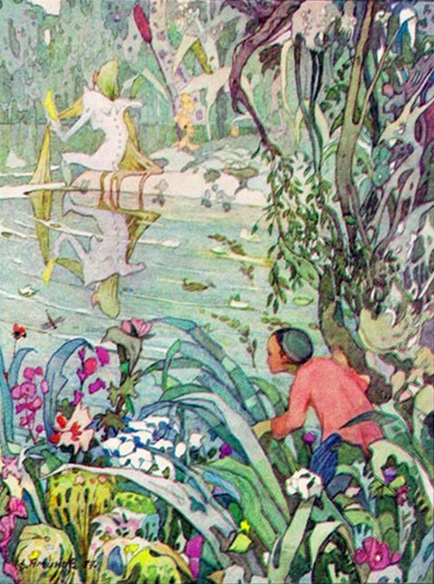

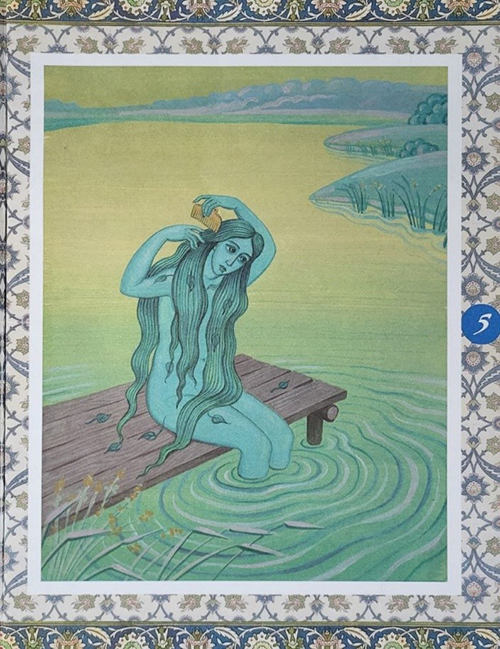

В первой иллюстрации показана Су анасы в трехчетвертном развороте, сидящая на мостках в глубине леса. Одной рукой с гребнем она касается головы, другой придерживает длинные вьющиеся волосы с зеленоватым отливом, которые закрывают верхнюю часть её тела. Её лицо в профиле показано с крупным покатым носом, массивным подбородком, обозначены острые скулы, на лбу можно заметить глубокую морщину. Примечательно, что здесь, очевидно, обыгрывается сцена подсматривания, хотя и не в самой привычной трактовке (например, следует упомянуть сюжеты об Артемиде и Актеоне). Зритель, подобно мальчику, пытается разглядеть существо, похожее на человека, в котором ребенок безошибочно распознает Су анасы. Цвет её кожи совпадает с цветом кожи мальчика, что также усиливает впечатление её человекоподобия. Вероятно, неизвестный художник мог обыграть мотив двойственности: крепкое и молодое тело и лицо с возрастными морщинами, что также придает дополнительное напряжение этой сцене.

Су анасы показана весьма целомудренно, что было важно с точки зрения этических и религиозных норм мусульманского общества начала XX века. Обнаженными показаны только руки и ноги существа, само расположение фигуры напоминает постановку сидящей натуры в учебном классе. Тело Су анасы скрыто длинными запутанными волосами, которые выступают ориентиром сверхъестественной природы Су анасы: длинные, взъерошенные, с зеленоватым отливом (либо волосы спутались с тиной, либо белые или седые волосы, принявшие оттенок воды и зелени из окружения, либо волосы изначально были зелеными), что дает возможность вспомнить образ Медузы-горгоны с её устрашающим лицом и волосами-змеями, а также тот факт, что в текстах её тоже без лишней конкретики называют «ужасающей».

На следующей иллюстрации изображена сцена погони. На переднем плане, в левом углу, мальчик с гребнем в руке убегает от водяного духа. Ребенок буквально летит: его правая стопа едва касается земли, а тело устремлено вперед. Подобным образом изображена и сама Су анасы. Ее лицо напоминает маску демона Онрё (мстительный дух в виде женщины, чье лицо выражает экстремальные по своему накалу эмоции: ревность, ярость, злобу, отчаяние) из японского театра Но: гиперболизированные черты, искаженные яростью, широкий оскал. В этой сцене отчетливо проявляется сверхъестественная натура описываемого существа: безумное лицо, тело, скрытое волосами, и невероятная скорость, позволяющая догонять проворного деревенского мальчика.

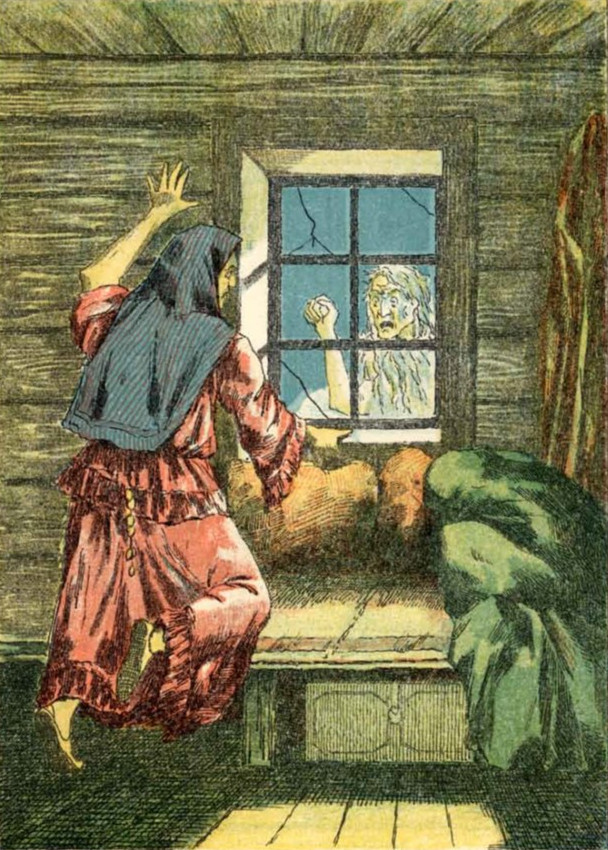

На последней иллюстрации изображена ночная сцена: Су анасы стучит в окно, требуя вернуть украденное. В окне показываются голова существа и его правая рука, поднятая в кулаке; взъерошенные волосы, возмущенное морщинистое лицо злой старухи. За счет движения персонажей в сторону читателя и контрастного их изображения художник добивается особого напряжения. Действие разворачивается в доме, рядом с окном, у которого происходит диалог матери и водного духа. Мать изображена в платке, а Су анасы стоит с непокрытой головой, от чего еще более очевидно: перед нами нечисть, а не обычная пожилая женщина. Следует отметить, что образ Су анасы – старухи практически не получил дальнейшего распространения, хотя отдельные его черты просматриваются и в других изображениях персонажа.

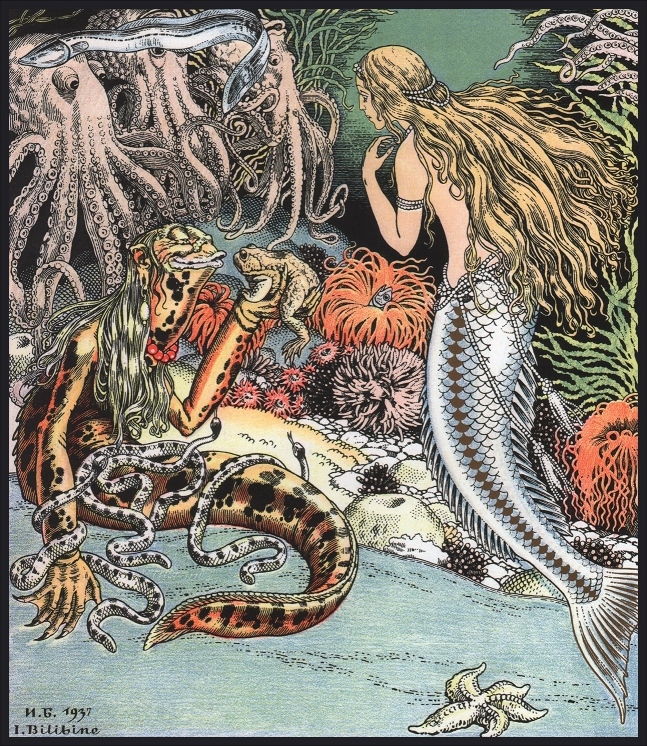

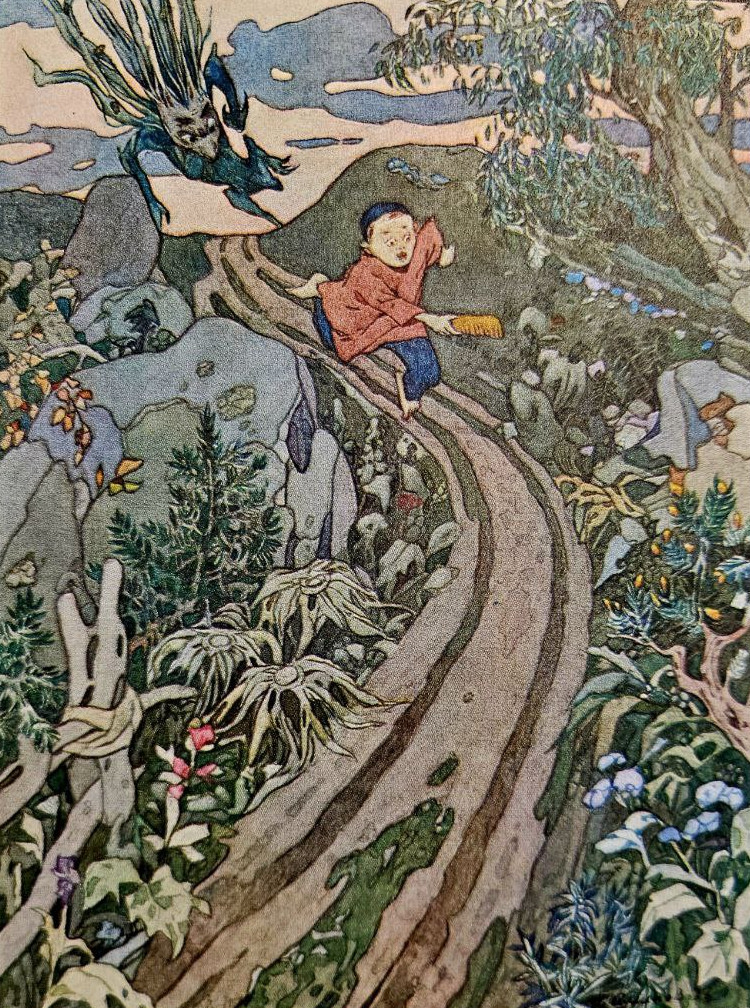

В 1940–1950-е гг. для книжной иллюстрации характерен «большой стиль», проявляющийся в подробной повествовательности и точному следованию натуре, а также попытке создать единый стиль, понятный широким массам и служащий задачам воспитания нового советского общества. В этот период времени татарское искусство оказывается под сильнейшим влиянием русской художественной традиции. На смену водяной матери приходит образ Водяной ведьмы, что обнаруживается как в переводе на русский язык (С. Липкин, 1956), так и в некотором визуальном сходстве с персонажами И. Билибина. Например, в его иллюстрациях к сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка» 1937 года присутствует морская ведьма, чей облик несет в себе хтоническо-зооморфные черты, являющиеся маркером «дикости», иррациональности мифологического начала (рис. 2) [Andersen, 1937]. Подобное прочтение образа Су анасы встречается в иллюстрациях Б. Урманче и Б. Альменова 1940–1950-х годов. Следует также упомянуть, что в этот период времени из-за технических возможностей типографий художники книги преимущественно работали в черно-белой гамме или использовали ограниченную палитру локальных цветов.

Рис. 2. И. Билибин. Встреча Русалочки и морской ведьмы.

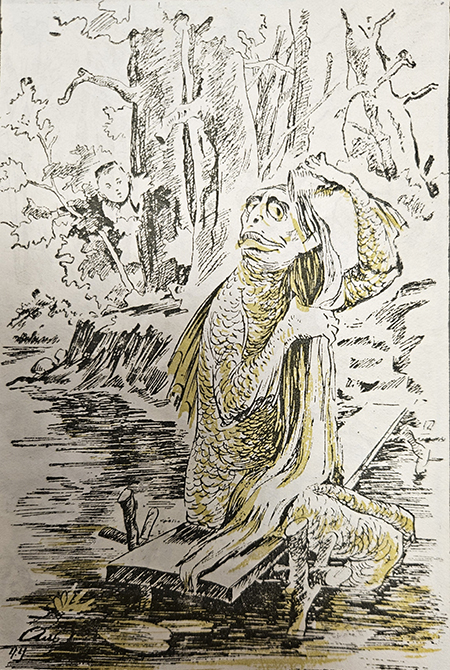

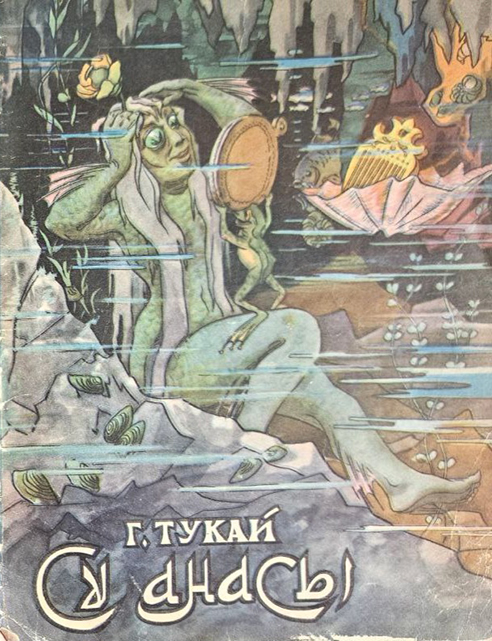

В 1940-е годы Б. Альменов создал новый визуальный образ Су анасы: в его интерпретации она предстает как женщина-амфибия. В иллюстрациях 1944 года в облике и мимике водного духа преобладают черты лягушки [Тукай, 1944] (рис. 3). В моменты наиболее сильных эмоциональных потрясений существо с выпученными глазами и открытым ртом словно безмолвствует. В этих иллюстрациях художник использовал желтый цвет, позволяющий ему смягчить изображение в целом и сделать более приятным для детей.

Рис. 3. Б. Альменов. Су анасы. 1944.

Б. Альменов, вероятно, делал предварительные эскизы к сказке, один из которых можно встретить в сборнике произведений Г. Тукая 1958 года (рис. 4), где заметно, что художник также работал и с более антропоморфным образом Су анасы в черно-белой гамме. Подобное прочтение облика воспринимается более пугающим, поэтому мастер впоследствии сосредоточился именно на зооморфных чертах существа (рис. 5).

Рис. 4. Б. Альменов. Су анасы. 1958.

Рис. 5. Б. Альменов. Су анасы. 1944.

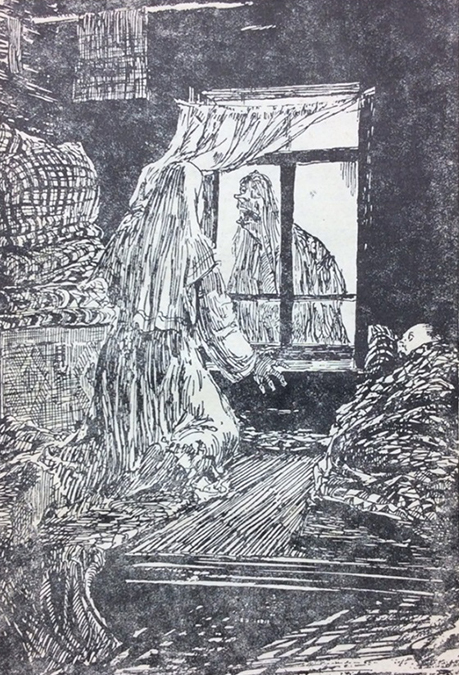

При оформлении сборника избранных произведений Г. Тукая 1956 года [Тукай, 1956] Б. Урманче также создал облик Су анасы в черно-белой гамме, отталкиваясь от антропоморфизма (рис. 6). Художник вдохновлялся иллюстрацией из издания «Юаныч» 1908 года, что особенно заметно по композиции, но внес несколько изменений, влияющих на восприятие общего изображения (рис. 7). Су анасы предстает как обрюзгшее существо с чертами лица, доведенными до гротеска. Примечательно, что Су анасы пребывает не в состоянии гнева, а в каком-то обиженно-потрясенном состоянии (глаза распахнуты, застывший распахнутый рот).

Рис. 6. Неизвестный художник. Су анасы. 1908.

Рис. 7. Б. Урманче. Су анасы. 1956.

В 1960–1970-е годы значительно улучшается полиграфическое производство, что позволило использовать полноценную цветовую гамму. Б. Альменов значительно перерабатывает художественный ансамбль «Су анасы» в издании 1968 года. Как пишет О. Улемнова: «художник сосредоточен на персонажах, создав практически портретные образы матери и сына, передав гамму эмоций, возникающих по ходу действия, выразив ее и мимикой лиц, и пластикой фигур, и колористическими аккордами» [Улемнова, 2024, с. 151]. Иллюстрации исполнены акварельными красками, где тонкие цветовые переходы передают подводный мир и быт татарской деревни. Существенно изменяется облик Су анасы, которая предстает в виде женщины-рыбы, ее тело покрыто чешуей, на руках и ногах плавники, выпуклые глаза с поволокой [Тукай, 1968] (рис. 5). Здесь у водного духа более человеческие черты. На обложке книги Су анасы с цветком в руке любуется собой в зеркало, которое держит лягушка (рис. 8). Она кажется очаровательной: переданы плавные мягкие изгибы тела, волосы, скрывающие наготу. В изображениях Б. Альменова Су анасы довольно эмоциональна – в начале книги в спокойном и благодушном настроении: у нее довольная улыбка. В ходе дальнейшего повествования Су анасы то растеряна и недоумевает, то гневается от возмущения. В ее облике еще более подчеркиваются зооморфные черты.

Рис. 8. Б. Альменов. Су анасы. 1968.

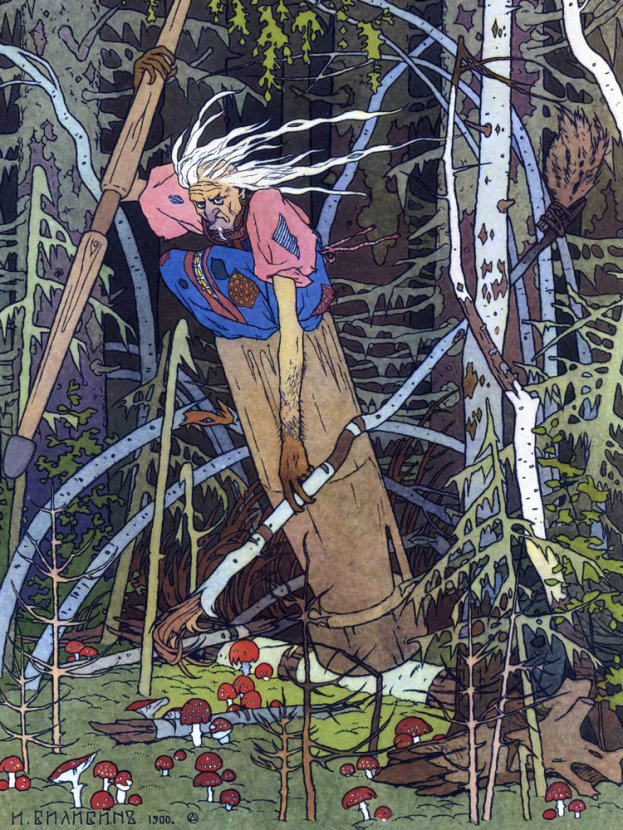

В иллюстрациях 1970-х годов Ф. Аминов красочно изображает мир чарующей природы, на фоне которой образ Су анасы кажется особенно устрашающим [Тукай, 1978] (рис. 9). Она напоминает ведьму или даже Бабу-Ягу – обнаженное тело с острыми позвонками, черные глаза, большой острый нос, длинные взлохмаченные волосы, как в иллюстрациях И. Билибина к сказке «Василиса прекрасная» [Василиса прекрасная, 1907, с. 6] (рис. 10-11). В целом, этот образ Су анасы наиболее близок к иллюстрациям 1908 года, поскольку здесь также обыгрывается облик ужасающей старухи, но с большим уклоном на хтонические черты.

Рис. 9. Ф. Аминов. Су анасы. 1978.

Рис. 10. Ф. Аминов. Су анасы. 1978.

Рис. 11. И. Билибин. Баба-яга. 1907.

Образ женщины-амфибии встречается в диафильме 1980-х годов иллюстрациях В. Карамышева [Тукай, 1985] (рис. 12), в графике Г. Эйдинова («Су анасы» в серии линогравюр «Мир татарской сказки», 1987), однако акцент смещается в сторону большей привлекательности. Персонаж становится менее эмоциональным (чаще представлено безмятежное состояние), женственные черты подчеркиваются за счет макияжа, персонажа одевают в свободное платье, чей внешний вид имитирует движение воды или сверкающую рыбью чешую, а на голове появляются различные украшения из цветов.

Рис. 12. В. Карамышев. Су анасы. 1985.

Подобное толкование также было воспринято в кукольном театре. При этом важно упомянуть пьесу Р. Бухараева «Волшебные сны Апуша» 1986 года, легшую в основу постановку казанского кукольного театра «Экият» (1986, реж. И. Зиннуров) и спектакля 2023 года в исполнении казанской детской театральной студии «Апуш» (реж. А. Файзрахманова), благодаря чему образ кокетливой дамы-амфибии прочно закрепился в татарской культуре. Основываясь на биографии Г. Тукая, Р. Бухараев сосредоточивается на эпизоде, когда тот, будучи ребенком, приезжает в приемную семью в Кырлай. Согласно сюжету пьесы мальчику (Апуш – детское прозвище поэта) снится сон, где он встречает разных персонажей татарского фольклора, среди которых значительная часть времени отдается Шурале (антропоморфный дух леса в татарской и башкирской мифологии, которому Г. Тукай посвящает поэму-сказку в 1907 году) и Су анасы. Ее облик и кокетливое поведение близки трактовке Б. Альменова. Писатель добавляет ряд деталей: здесь водный дух считает себя настоящей красавицей и говорит, что морщины появились из-за постоянного нахождения в воде. Су анасы прихорашивается, потому что к ней в гости собирается заглянуть Шурале. Следует подчеркнуть, что это одно из первых зафиксированных взаимодействий между персонажами.

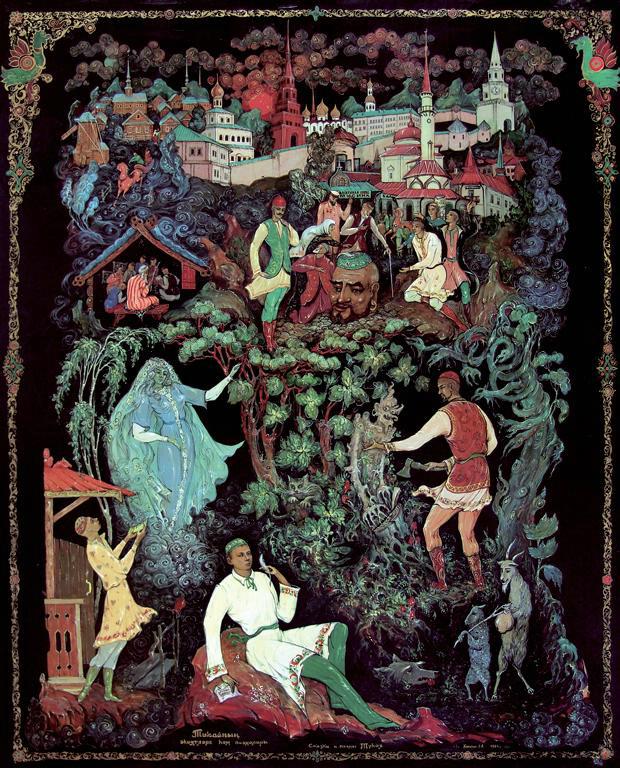

В связи со столетием со дня рождения Г. Тукая (1986) многие художники развивали идею продемонстрировать образный мир поэта как единое пространство. Единовременно создается ряд живописных и декоративно-прикладных произведений (литография И. Колмогорцевой «Много сказок и поверий ходит по земле родной. Г. Тукай в детстве», 1986; живописный триптих Ш. Шайдуллина «Народный поэт», 1986; панно О. Кульпина «Сказки и поэмы Тукая», 1986), где мечтательно-задумчивый поэт изображается на фоне основных мотивов и персонажей своего творчества (ласточка, кошка, Коза и Баран, Шурале, Су анасы, Кисекбаш, Таз, виды Казани и Кырлая) (рис. 13-14).

Рис. 13. О. Кульпин. Сказки и поэмы Тукая. 1986. Дерево, лак. 57х47 см. Национальный музей Республики Татарстан.

Рис. 14. Ш. Шайдуллин. Сказки Г. Тукая. Левая часть триптиха «Народный поэт». 1986. Масло, холст. 135х135 см. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Начиная со второй половины 1980-х годов, многие художники развивают этот мотив в своем творчестве – в иллюстрациях Д. Мухаметзяновой [Әкият, 2018], Н. Нечаевой [Тукай, 2016]; в живописи А. Фатхутдинова (живописное панно «Җәй. Шүрәле hәм Су анасы», в пер. с тат. «Лето. Шурале и Су анасы» 1990-е гг.); в графике Д. Ахметшина, который представил фантазию о романтических отношениях между Шурале и Су анасы в графической серии «Мечты и страхи Шурале» (2016–2017 гг.). При этом важно отметить, что в таких произведениях развивается уже не образ Женщины-амфибии, а антропоморфный тип Прекрасной дамы.

Новое прочтение антропоморфного облика Су анасы: «Прекрасная дама»

Постепенно Су анасы начинают изображать в виде прекрасной длинноволосой девушки. Вероятно, этой интерпретации могло поспособствовать появление балета «Алтын тарак» (в пер. с тат. «золотой гребень»; в редакции 1971 года – «Су анасы»; муз. Э. Бакирова, либретто Л. Бордзиловской, В. Мусатова, Г. Салимова). Произведение начинается с сюжета сказки Г. Тукая (Су анасы самостоятельно возвращает себе гребень), однако основная часть повествования уже полностью самостоятельна. В балете Су анасы не является олицетворением водной стихии, а выступает в образе водяной ведьмы (она испытывает романтические чувства к главному герою, занимается колдовством, даже выполняет огненные заклинания). В первой постановке 1957 года исполнительница роли была достаточно откровенно одета: свободные штаны, напоминающие галифе, и украшенный лиф, открывающий плечи, зону декольте, живот. Несмотря на то, что представленный в балете образ Су анасы имеет мало общего со своим мифологическим прообразом, вероятно, он оказал сильное влияние на формирование иконографии облика водного духа.

Также следует отметить, что во второй половине XX века возрастает интерес к образу русалочки в кинематографе. В 1968 году появляется советский мультфильм «Русалочка» (реж. И. Аксенчук), в 1975 году выходит аниме-фильм студии Toei Animation «Русалочка – принцесса подводного царства» (реж. Т. Кацумата; его также дублировали на русский язык в конце 1970-х гг.), а в 1976 году появляется фильм «Русалочка» (реж. В. Бычков) (рис. 15). Во всех этих произведениях героиня предстает в виде прекрасной девушки с рыбьим хвостом вместо ног. Можно предположить, что это могло повлиять на иконографию Су анасы, тем самым подчеркивая живучесть и приспособляемость образа к современным тенденциям. Примечательно, что в фильме В. Бычкова русалочка предстает с волосами голубого цвета, которые отдает трактирщице-ведьме в обмен на ноги, тем самым приобретая облик светловолосой девушки и лишаясь тех отличительных черт (в том числе и хвоста), определяющих ее сверхъестественное происхождение. В иконографии Су анасы волосы также играли подобную роль (иллюстрации 1908 года), но потом для типов «устрашающей старухи» и «женщины амфибии» значение этой детали отошло на второй план. В новой иконографии татарского духа воды густые волосы необычного цвета вновь станут отличительной чертой персонажа.

Рис. 15. Кадр из фильма «Русалочка» (Реж. В. Бычков). Киностудия им. М. Горького, 1976.

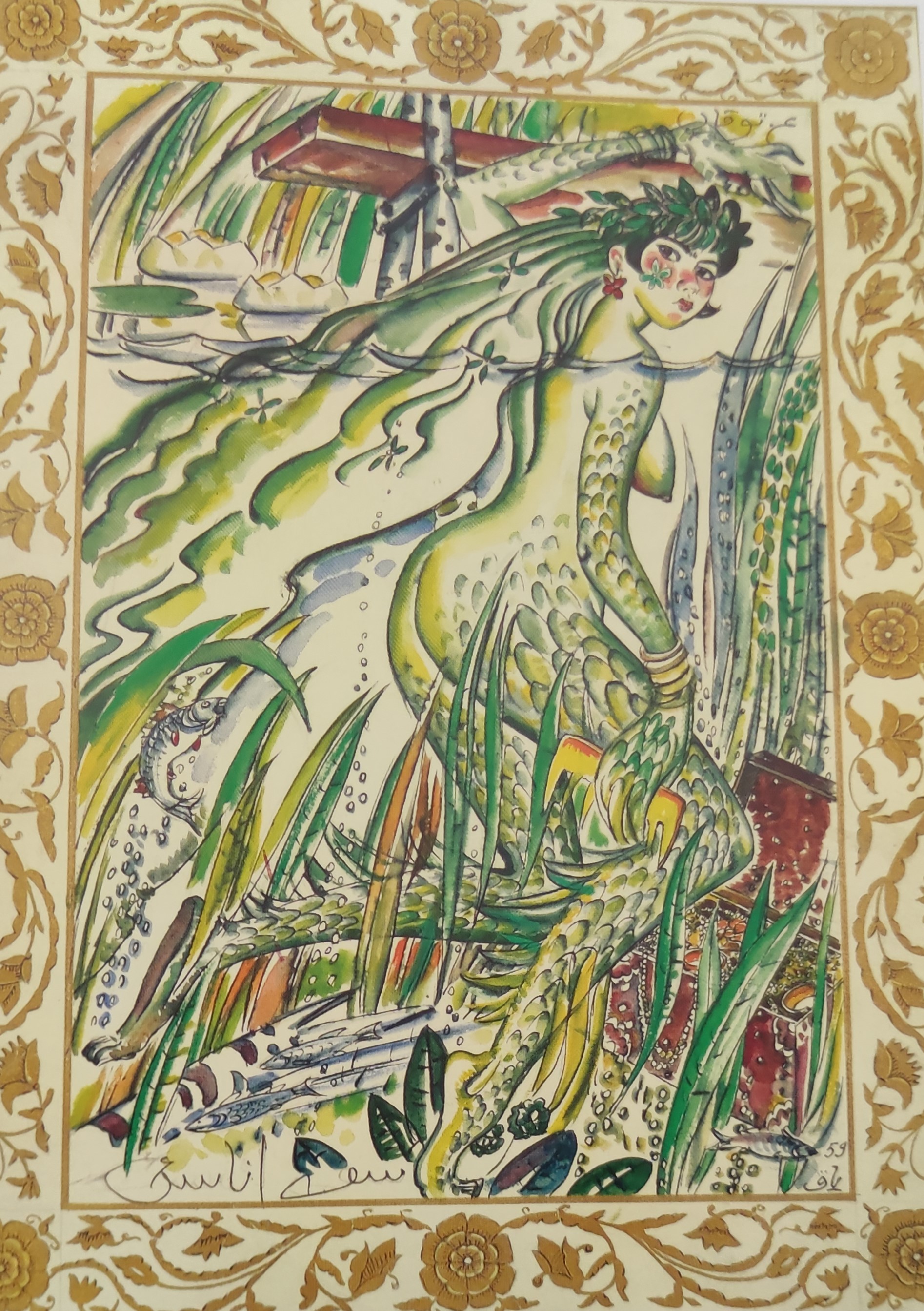

В 1959 году Х. Якупов исполнил переходный образ Су анасы – среднее между человеком, русалочкой и амфибией (рис. 16) . На листе вертикального формата он изобразил уходящее существо в полный рост, которое оглядывается через спину на зрителя. Его Су анасы предстает как девушка с женственными формами, с мягкими округлыми изгибами, налитой грудью. Ее румяное лицо с человеческими чертами выражает небольшую степень раздражения, переданную сжатыми пухлыми губами и чуть приподнятой бровью. При всем этом руки и ноги с огромными ладонями и ступнями покрыты зеленой чешуей, длинные волнистые волосы того же цвета струятся подобно ряби водной поверхности.

Рис. 16. Х. Якупов. Су анасы. 1959.

Еще один переходный образ Су анасы встречается в офорте И. Колмогорцевой 1970-х годов. Художница изобразила существо в виде красивой женщины с женственными формами, облаченной в чешуйчатое платье с оборками. Она причесывает длинные волосы, напоминающие волны, и кокетливо смотрит на свое отражение в воде. Эмоции персонажа и платье, имитирующее чешую, воспринимаются как оммаж к образу Су анасы, созданному Б. Альменовым, который был наставником И. Колмогорцевой в Татарском книжном издательстве.

Также следует отметить первый скульптурный образ Су анасы, который исполнил Б. Урманче в 1969 году. Он изобразил существо в виде юной и прекрасной девушки, расчесывающей длинные волосы. Водяная дева сидит, скрестив ноги, на бедрах проступает чешуя. Она показана целомудренно, единственным обнаженным местом (помимо ног) является живот с мягкими девичьими очертаниями. Лицо Су анасы по моделировке напоминает более позднюю скульптуру Б. Урманче «Сююмбике» (1978), однако в отличие от эмоционально сложного и трагического образа казанской царицы здесь в нежных чертах речного духа, еле заметной улыбке отображается спокойствие и безмятежность.

В произведениях Х. Якупова, И. Колмогорцевой, Б. Урманче можно обнаружить черты, которые лягут в основу нового иконографического типа – «Прекрасная дама», когда персонаж изображается в виде прекрасной женщины с длинными волосами на фоне воды. При этом можно выявить его антропоморфную и хтоническую интерпретацию.

В первом случае Су анасы предстает как безмятежная женщина, узнать в ней дух воды можно только с помощью золотого гребня и длинных густых волос. Например, в гобелене Г. Маликовой 1986 года, иллюстрациях Г. Имамовой [Тукай, 2008], М. Сахипгараева [Сафина, 2000] и в картинах Ф. Якупова (масляная картина «Су анасы», конец XX в.), Ф. Вильданова (масляная картина «Су анасы», 2010-е гг.) Су анасы показана как златовласая девушка с гребнем. При этом обнаруживается следующая закономерность: если художник иллюстрирует сказку, то он одевает персонажа, в остальных случаях – чаще демонстрируется обнаженное тело, закрытое волосами, руками или за счет позы. Примечательно, что в скульптуре образ, как правило, идентифицируется только за счет гребня, и мастера активно работают с пространством и контекстом.

В 1991 году Р. Нигматуллина представила композицию «Су анасы». Среди многочисленных красавиц это первая работа, где художник сосредоточился на водяной стихии: начиная длинным хвостом с плавниками, волна завихряется в круговую замкнутую структуру, которая увенчивается цветком и ажурным гребнем. Линия словно затягивает вовнутрь, как водоворот, но Су анасы не стремится сама показаться зрителю, на передний план существо выпускает пару рыб. Только через эту витиеватую линию и гребень скульптор метафорически раскрывает этот образ сумрачной водяной матери.

В 1998 году И. Башмаков исполнил металлическую статую Су анасы в виде девушки с растрепанным волосами, одетой в платье (рис. 17). Ее лицо обезличено, она сидит, склонившись вперед. Рядом с ней находится гребень, служащий определяющим атрибутом. Статуя является частью фонтана (сама скульптура установлена на улице Баумана в Казани), что также дает подсказку о природе существа.

Рис. 17. И. Башмаков. Су анасы. 1998. Медь, латунь.

В 2005 году В. М. и Р. Ф. Хакимовы исполнили парные малые статуэтки по сказке «Су анасы» в белом фаянсе. Мальчик в национальном костюме, трогательно сложив руки на груди, потрясенно смотрит перед собой, а рядом с ним расположилась крупная лягушка. Су анасы в виде прекрасной девушки в ажурном платье, сидя на деревянных мостках, внимательно расчесывает волосы золотым гребнем. Обе статуэтки могут находиться отдельно друг от друга, но только вместе раскрывают сказочный сюжет.

В 2020 году В. Рассадкин изобразил обнаженную фигуру водяного духа в белом гипсе, которая сидит на деревянном пьедестале (рис. 18). Анатомия персонажа представлена условно, мастер сосредоточился на мягком силуэте скульптуры. Гребень также выполнен из дерева и не прикреплен к основному массиву, поэтому при его отсутствии Су анасы может быть воспринята как условная женская фигура.

Рис. 18. В. Рассадкин. Су анасы. 2020. Известняк, дерево тонированное. Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Также следует упомянуть витраж В. Ткаченко и Г. Ураз «Гребень Су анасы» 2006 года, где самого персонажа нет. Сине-голубые и зеленые пластины чередуются между собой, создавая водяную рябь, округлые розовые плоскости представляют водяные лилии, рядом с которыми располагается золотой гребень. Получается, что только за счет атрибутов и места художники представили образ, который можно легко идентифицировать, зная сказку Г. Тукая.

В рамках антропоморфного направления иконографического типа «Прекрасной дамы» встречается интерпретация Су анасы как Матери воды, воплощения природы, древнего божества. Художники изображают ее в виде женщины с пышными формами, имеющей сходство с Венерой палеолита. В открытке художника Revil [Revil, 2017] спокойная Су анасы, находясь в воде, расчесывает светлые волосы, а с берега за ней наблюдает мальчик. Такая же сцена обыгрывается в деревянной скульптуре А. Абдуллина «Су анасы» 1991 года, персонажи располагаются на одной скамье по разным углам, при этом Су анасы намного больше мальчика по размерам, ее анатомия упрощена, из-за чего возникает ассоциация с деревянными идолами. В этих произведениях в первую очередь иллюстрируется сцена из сказки Г. Тукая, а сама интерпретация Матери воды носит формальный характер.

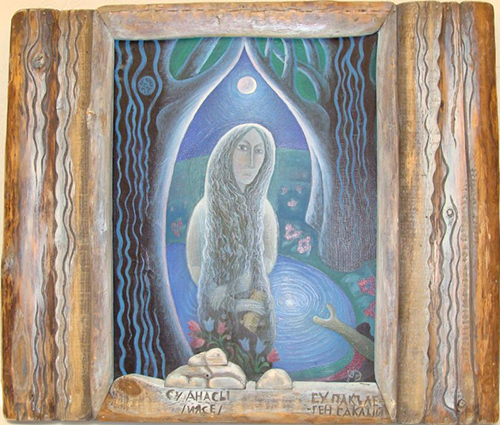

В конце 1990-х годов в серии «Ияләр» (в пер. с тат. «обереги») А. Фатхутдинов изображает Су анасы в виде прекрасной девушки с гребнем в руках на фоне озера, освещенного луной (рис. 19). Мягкие очертания форм, подчеркивающие ее плавный силуэт, который вторит окружающей природе. Длинные кудрявые волосы скрывают ее наготу, рисунок линий совпадает с корой деревьев по бокам, которые в свою очередь будто выходят из узорной деревянной рамы. Само изображение сопровождается надписью на татарском языке «СУ АНАСЫ /ИЯСЕ/ СУ ПАКЛЕГЕН САКЛЫЙ» (в пер. с тат. «Водяная мать бережет чистоту воды»), что отражает суть интерпретации Су анасы как древнего божества.

Рис. 19. А. Фатхутдинов. Су анасы. 1995–1997. Холст, масло, дерево. 80х95 см. Комплексный музей Нижнекамска, республика Татарстан.

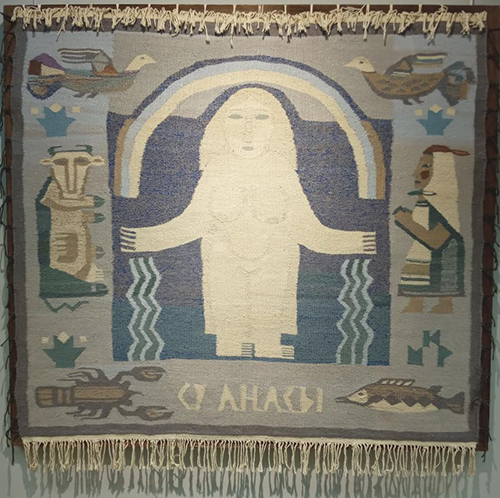

В 2010 году Р. А. и М. С. Кильдибековы исполнили гобелен «Су анасы», в котором представили существо как обнаженную женщину с пышными формами, при этом сознательно упростив анатомию (рис. 20). Как справедливо пишет Л. Шкляева: «Силуэт Водяной напоминает ромбовидный абрис «палеолитической Венеры» с ярко-выраженными зрелыми женскими признаками. Перед нами плодовитое создание, почитаемое, как источник жизни» [Шкляева, 2021, с. 382]. Атрибут в виде гребня отсутствует, авторы сосредоточились показать Су анасы как древнее божество, что отражается в композиции произведения. В центре располагается Су анасы, по краям которой находятся изображения тех, кто от нее зависит: крестьянка, корова, утки, рак, рыба. Подобная композиция вызывает ассоциацию с религиозными произведениями.

Рис. 20. Р. и М. Кильдибековы. Гобелен «Су анасы». 2008 г. Шерсть, ручное ткачество. 120х140 см. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань.

Также следует отнести симфоническую поэму Ф. Шарифуллина «Су анасы» 1986 года к интерпретации природного воплощения, «Матери воды». Произведение отличается введением множества шумовых и звенящих инструментов, как колокольчики, ксилофон, челеста, арфа и др., что позволяет воссоздать звуки, имитирующие шум воды, передающие эмоциональное состояние Су анасы (от спокойствия до волнения и гнева).

В хтонической трактовке типа «Прекрасной дамы» Су анасы изображается как антропоморфная женщина с чертами, указывающими на ее сверхъестественное происхождение. Чаще всего художники делают акцент на длинных волосах синего или зеленого цвета, которые в первом варианте напоминают речную рябь, в другом – водоросли. Кожа существа отличается таким же цветом. Нередко в облике встречаются жабры, перепонки между пальцами, плавники, чешуя, реже хвост.

Так, например, в 1992 году Р. Сафин создал гипсовую скульптуру «Су анасы», где изображает фигуры мальчика и духа воды. Су анасы намного больше ребенка по размерам (что также демонстрирует ее божественный статус, как в типе «Мать воды»), вместо ног у нее рыбий хвост.

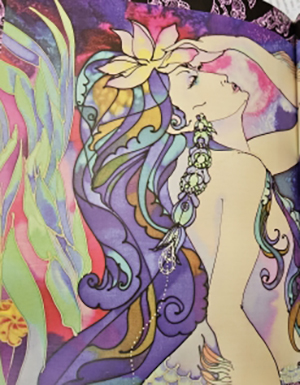

В произведениях Г. Рахманкуловой (живописная картина «Су анасы», конец XX в.), Р. Латыповой-Ивановой (картина в смешанной технике «Су анасы» 2000 г.), Л. Мустафиной-Хазиевой («Су анасы» на шелке в технике холодного батика 2006 г.), в иллюстрациях С. Ибрагимовой [Тукай, 2011], Н. Нечаевой [Тукай, 2016] (рис. 21) Су анасы предстает как девушка с зелеными волосами, украшенными водорослями и водяными лилиями, при этом в изображении присутствует золотой гребень.

Рис. 21. Н. Нечаева. Су анасы. 2016.

Облик Су анасы в виде молодой длинноволосой красавицы с голубовато-зеленым цветом кожи получил широкое распространение в разных видах искусства. Одним из первых появлений такого образа можно назвать музыкальный клип Р. Валеева «Шурәле» начала XXI века. В 2005 году по эскизу Р. Шамсутдинова была создана мозаичная композиция «Су анасы» для станции метро «Площадь Тукая» в Казани, а в 2010 году художник вновь вернулся к этому образу Су анасы в оформлении издания сказки Г. Тукая [Тукай, 2011] (рис. 22). Вероятно, иллюстрации Р. Шамсутдинова также послужили источником создания мультфильма «Су анасы» студии «Татармультфильм» («Су анасы», 2012, реж. С. Киатров) (рис. 23). Похожий облик также встречается в иллюстрациях Д. Мухаметзяновой [Әкият, 2018], И. Азимова [Морат, 2012], А. Тимергалиной [Мифология народов Поволжья, 2019]; в графике Д. Ахметшина (Мечты и страхи Шурале», 2016–2017 гг.).

Рис. 22. Р. Шамсутдинов. Су анасы. 2011.

Рис. 23. Кадр из мультфильма «Су анасы». 2013. Татармультфильм. (Реж., худ.-постановщик Сергей Киатров).

С середины 2010-х годов в облике Су анасы чаще начинаются проявляться зооморфные черты (плавники, чешуя и пр.). Чаще стали изображать дух воды в виде русалочки, что особенно характерно для произведений, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию. Например, подобный облик Су анасы можно встретить в мультфильме «Вәли» 2017 года (реж А. Оразов) (рис. 24) и в иллюстрациях И. Афанасьева к книге «Легенды Туган-Батыра» 2022 года [Хаким, 2022].

Рис. 24. Кадр из мультфильма «Вәли». 2017. Студия «Тасма» (Реж. А. Оразов).

В иллюстрациях Ф. Харрасовой [Татарские легенды и мифологические рассказы, 2016] Су анасы в виде красавицы с голубовато-синими волосами изображается со спины, на ее пояснице можно заметить чешую, а на руках маленькие плавники (рис. 25).

Рис. 25. Ф. Харрасова. Су анасы. 2016.

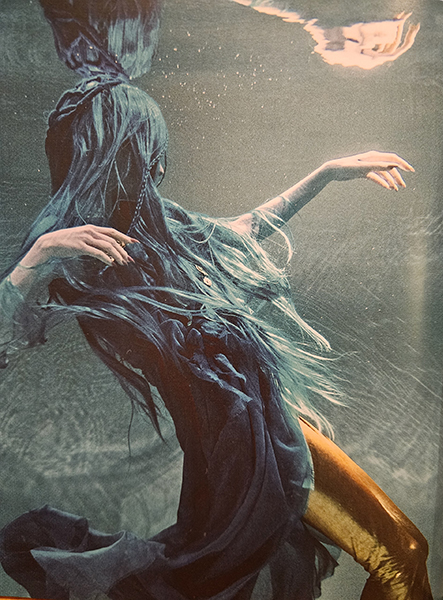

В 2021 году Т. Лепп издала книгу «Замечаю волшебство», в котором публикует свой фотопроект к татарским народным сказкам, среди которых есть «Су анасы» («Водяная») [Лепп, 2021] (рис. 26). Художница приводит татарскую народную сказку про Су анасы и мельника, где дается подробное описание пугающего облика духа воды (по Я. Коблову). Но Т. Лепп отказывается от этой иконографии: «мне же всегда казалось, что она дух воды, и потому должна быть красивой» [там же, с. 18]. Она пригласила на роль профессиональную модель К. Сом, которая умеет «задерживать дыхание, плавать и даже красиво тонуть» [там же, с. 18]. Практически все композиции обрезаны, акцентируя внимание на той или иной детали (золотой гребень, завораживающие глаза, украшенные блестками вокруг глаз, имитирующими чешую). Су анасы безмятежна и спокойна, даже в кадре с движением пластика ее тела напоминает прекрасную русалку. Подобное прочтение облика встречается в короткометражном фильме «Юха» («Юха», 2021, реж. Т. Черногузова). В 2024 году в книге «Мифические существа татар», в которой Р. Нагаева изобразила Су анасы в виде черноволосой красавицы с белой кожей, тонкими изящными чертами лица (причем глаза запечатлены на фоне чешуи) – все в ней дышит безмятежностью и спокойствием [Нагаева, Ерохина, 2024] (рис. 27).

Рис. 26. Т. Лепп. Су анасы (модель К. Сом). 2021.

Рис. 27. Р. Нагаева. Су анасы. 2024.

Наконец, в 2025 году вышла книга Лары Вагнер «Хозяйка воды» в жанре фэнтези с иллюстрациями Тани Дюрер и Eudjin [Вагнер, 2025]. Сюжет происходит в глухой татарской деревне, где в зачарованном лесу на берегу лесного озера сидит Су анасы, расчесывая длинные белые волосы: «подол широкой рубахи окунулся в темную воду <…> прозрачная зелень глаз, кожа будто фарфоровая…Да и вся девушка словно светится изнутри, мерцает светлым силуэтом на фоне лесной чащобы» [Вагнер, 2025, с. 5]. На обложку помещено изображение Су анасы, соответствующее книжному описанию. Во внутренних иллюстрациях дева встречается дважды: в первой встрече с главным героем, где представляется девушкой Аминой, одетой в белый национальный костюм, и в заключительной сцене, когда юноша убегает прочь от озера – там на его поверхности взмывает белый женский силуэт с кровяным сгустком в руке. В отличие от предшествующих работ Су анасы является антагонистом, за красотой которой таится смертельная опасность. Похожее отношение можно встретить в современных произведениях разных видов искусства, но где развивается уже другой иконографический тип, где в облике антропоморфной красавицы проявляются хтонические черты.

«Хтоническая нечисть»: путь стилизации

В начале XXI веке татарское искусство испытывает огромное влияние мировых художественных процессов, что связано как с появлением новых форм творчества, так и с развитием информационных технологий. Художники экспериментируют с образом Су анасы, представляя ее в разных стилях.

Одним из ранних примеров следует назвать сборник произведений Г. Тукая «Әкиятләр» (в пер. с тат. «Сказки») 2006 г. от Татарского книжного издательства с оформлением Н. Хазиахметова [Тукай, 2003]. В сборник вошли: «Шүрәле» (Шурале), «Су анасы», «Кәҗә белән Сарык» (в пер. с тат. «Коза и баран»), «Алтын әтәч» (в пер. с тат. «Золотой петушок»), «Япон хикәясе» (в пер. с тат. «Японская сказка»), собственно под влиянием последней был избран единый стиль книжного оформления – стилизация под японскую живопись и гравюру. Су анасы представляет собой существо с необычной анатомией: голова с разноцветными волосами, небольшой торс с очертаниями женских грудей, руками являются рыбьи хвосты, вместо ног щупальца осьминога (рис. 28). Вероятнее всего, что художник вдохновлялся японским морским духом – Амабиэ, у которого похожее строение, то есть имеется голова, небольшой торс и три нижних конечности. Примечательно, что в отличие от своих предшественников в книжной иллюстрации Н. Хазиахметов не показывает Су анасы с гребнем. Учитывая анатомию персонажа, художник отказался создавать нелепые изображения того, как существо держит хвостами этот предмет. Однако следует отметить, что гребень украшает титульный лист сказки, затем читатель видит его оставленным на мостках, а потом в руках бегущего мальчика, благодаря чему сюжет сказки визуально рассказывается.

Рис. 28. Н. Хазиахметов. Су анасы. 2006.

В комиксе «Су анасы» 2016 года, в первых сценах персонаж изображен с перепонками и рыбьим хвостом, что позволяет проводить параллели с водными духами из восточно- и западнославянской мифологии (рис. 29) [Тукай, 2016]. В интервью А. Марданшин, автор проекта, говорил о татарской русалочке и желании представить этот образ детской и подростковой аудитории, «которая уже в курсе, что такое аниме, а также на иностранцев, которые не знают ни русского, ни татарского, но хотят увезти что-то из Татарстана на память. <…> А комикс позволяет его распространить и популяризировать – изображения универсальны, комиксы можно читать, не зная языка» [ИНДЕ, 2016]. При этом в образе прослеживается влияние иллюстраций Б. Альменова – Су анасы крайне эмоциональна, несмотря на хтонические черты, она имеет приятные черты лица. Художница М. Рогова намеренно сделала подобную параллель, чтобы образ был воспринят не только за пределами республики Татарстан, но и внутри.

Рис. 29. А. Марданшин, М. Рогова. Фрагмент из комикса «Су анасы». 2016.

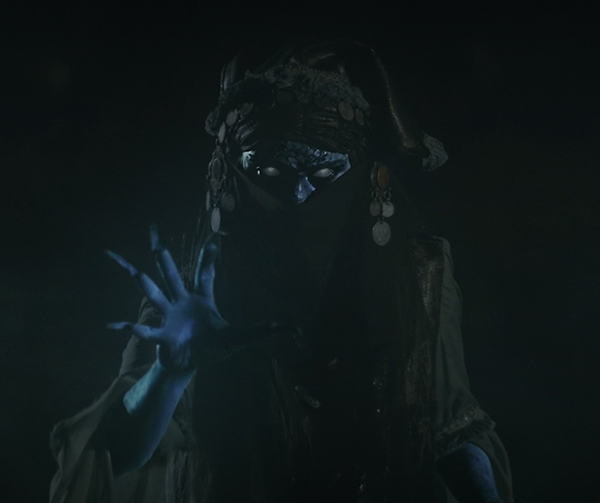

В 2018 году появился мистический фильм ужасов «Водяная», ориентированный на детскую аудиторию («Водяная», 2018, реж. А. Барыкин). Авторы сознательно создавали образ, который резко контрастировал с привычным о нем представлением. Как рассуждает А. Барыкин, «у нас в Татарстане привычно воспринимать образ Су анасы как красивую девушку, которая расчесывает гребнем длинные волосы на берегу озера. На самом деле, это лишь один из многих образов Водяной, которые описаны у К. Насыри и других авторов» [Казань, 2021]. Для Су анасы были разработаны уникальный пластический грим и специальный костюм (рис. 30): «Лицо Водяной буквально вылепливалось из специального силикона, красилось, поверх наносились настоящие рыбьи чешуйки, и при этом все было сделано так, что мы никогда не видели лица целиком. Костюм Водяной стал настоящим “приключением”: в нем использовались элементы старинной татарской одежды, настоящие старые монеты, а под ним вмещался гидрокостюм и альпинистский обвес, позволявший Водяной летать по воздуху на тросе» [там же]. На экране Водяная появляется всего два раза: в начале и в конце. Первая сцена вызывает зрительское напряжение и чувство страха (ведьма с горящими желтыми глазами в темном балахоне неожиданно возникает в комнате, забирает мать главных героев и превращается в брызги воды, что можно было также наблюдать в мультфильме «Су анасы»), в заключительных же сценах Су анасы тяжела и неповоротлива. Эта громоздкость напоминает зомбиподобных существ в кинематографе.

Рис. 30. Кадр из фильма «Водяная». 2016. (Реж. А. Барыкин).

Су анасы практически невозможно рассмотреть – сверкают только глаза, поскольку сцены с ее участием затемнены. Важно заметить, авторы фильма первыми в XXI столетии продемонстрировали пугающий образ духа воды, который был характерен для первой половины XX века. Однако они не стали делать персонажа главным антагонистом истории, подчеркнув, что существо относится нейтрально к человеку в целом: Су анасы думает только о пропавшем гребне и не стремится навредить детям и их окружению.

В 2023 году А. Песоцкая («Застенчивый упырь») опубликовала мини-комикс, где в числе действующих лиц выступают Шурале и Су анасы [Песоцкая, 2023]. Ее водный дух сохраняет в себе зооморфные черты – жабры, длинные когтистые лапы с перепонками, большие желтовато-оранжевые глаза (чуть навыкате), острые зубы. А. Песоцкая приодела Су анасы в полупрозрачную тунику и приталенный синий жилет, ассоциирующиеся с национальным татарским костюмом, тем самым подчеркивая национальное происхождение существа. Важно отметить, что в комиксе упоминается Водяной и его «девчонки», в то время как от лица водяной татарской нечисти выступает Су анасы (хотя в татарской мифологии также известно о Су бабасы и Су иясе, духи воды мужского пола). Это подчеркивает, что в современной культуре Су анасы более известна, нежели ее сородичи.

В 2024 году создатели комикса «Шурале. Чертов отряд» поместили персонажей татарского фольклора во вселенную супергероев, вдохновленную американскими комиксами DC и Marvel [Шурале. Чертов отряд, 2024]. По задумке авторов, представителей татарской нечисти собирают в отряд, чтобы помочь Татарскому государству, как и в известной серии «Отряд самоубийц». Под каждый типаж, характерный для супергеройских комиксов в целом, был подобран конкретный образ. Так, например, командиром отряда выступает Убыр (кровососущее существо, которое живет среди людей), единственный среди персонажей, кто находится при татарском хане. В роли смешливого трикстера, участвующего ради собственного веселья, представлен Шурале. В числе женских персонажей в отряде находятся Бичура (злопакостный дух дома), зооморфное язвительное существо в комиксе, и Су анасы, изображенная в виде сексуальной женщины с зелеными волосами, голубой кожей, жабрами и плавниками.

Учитывая, что вышел только первый выпуск, в котором раскрывается завязка сюжета, знакомство с героями носит поверхностный характер. Про Су анасы известно то, что она не терпит воровства своих вещей (в том числе продемонстрирована сцена, когда она расчесывает волосы, сидя на выступающем камне в озере), обладает невероятной силой (пока из способностей показали умение ориентироваться в воде, завлекать людей на дно). Предположительно, к отряду присоединилась в большей мере из-за желания, чтобы люди вновь вернулись к ее почитанию. Именно она, приглашая очередного участника в отряд, говорит ему: «зачем прятаться в тени, когда тысячи людей будут носить нас на руках и величать героями!» [Шурале. Чертов отряд, 2024, с. 23]. Внешний облик сформирован под влиянием иконографического типа «Прекрасной дамы», так авторы сразу показали всем уже внешне узнаваемого персонажа и получили образ сильной красавицы, которая всегда присутствует в подобных комиксах.

В 2024 году стало известно, что Д. Илалтдинов, 3D-генералист и лид-аниматор, работает над созданием первой хоррор-игры «Шурале» по мотивам татарских сказок, где собирается представить Су анасы в виде красивой полуобнаженной молодой девушки [Реальное время, 2024]. По имеющимся концепт-артам можно заметить, что автор фокусируется на пугающей стороне внешности существа, что продолжает современную тенденцию развития образа, которая упоминалась ранее также в книге «Хозяйка воды» [Вагнер, 2025].

Выводы. Перспективы дальнейшего исследования.

В начале XX века произошла смена художественной парадигмы в татарском искусстве, что было вызвано внутренними и внешними причинами. Так, например, ранее в татарском обществе было распространено специфическое толкование заповедей Корана, согласно которым существовал запрет на изображение живых существ. В XX веке это было опровергнуто, что стало одной из причин становления татарского профессионального изобразительного искусства, в частности фигуративных изображений. Изменение устоявшихся порядков в мировоззрении татар повлекло за собой всплеск «суеверного сознания», который в целом характерен для кризисных эпох в жизни общества [Власова, 2008, с. 478].

Татарские литераторы в попытках объяснить своеобразие своей культуры обращаются к мифологии, в которой сконцентрировались как языческие традиции прошлого, так и современный им образ мышления. В этой связи необходимо упомянуть, что о подобном писала Р. Султанова в статье «Интерпретация фольклора в современном изобразительном искусстве (на примере легенд и преданий о Елабуге)» [Султанова, 2021], где пришла к выводу о том, что живописцы черпают вдохновение в фольклоре: сюжеты и архетипические образы, соответствующие их мироощущению и ментальности, в чем наблюдается стремление возродить культурную память и способ выразить творческую индивидуальность. Как писал С.Ю. Неклюдов, «по идущим из глубины веков архаическим моделям в современной политике и идеологии воссоздаются старые мифы в новых социальных и национальных оболочках» [Неклюдов, 2000, с. 37].

В 1907–1908 годах Г. Тукай2 пишет первые сказки «Шурале» и «Су анасы» в стихотворной форме, основанные на татарских деревенских преданиях, в которых сохранились сведения о духах природы, вероятно, существовавших еще в языческие времена. В этих произведениях «древний миф превращается в литературный миф. Подчиняясь замыслу поэта, он начинает выполнять функцию литературного приема» [Агзамова, 2011, с. 122]. Обе сказки играют роль нового мифа и становятся источником вдохновения для татарских художников, позволив заняться фигуративным изобразительным искусством. Как утверждал М. Элиаде, «миф дает человеку полную уверенность в том, что все, что он готовится сделать, уже когда-то было сделано, он помогает прогнать сомнения, которые могут зародиться относительно результатов предпринимаемых действий» [Элиаде, 2020, с. 135].

Среди всех водяных существ Г. Тукай выбрал Су анасы как главного героя одной из своих сказок, что можно связать с бессознательным отождествлением женщины и стихии воды. Э. Нойманн отмечает, что «женщина изначально является провидицей, повелительницей воды подземного мира, приносящей мудрость, хозяйкой журчащих ручьев и колодца, так как “истинное предсказание говорит на языке воды”» [Нойманн, 2024, с. 332]. Тем самым в этом образе изначально был сформирован архетип анимы как инстинктивная версия магического женского существа, к которым К.Г. Юнг относил русалок, сирен, мелюзин и пр. [Юнг, 2022, с. 48]. Если воспринимать Су анасы как воплощение водяной стихии, то обнаружится, что она может как даровать жизнь, так и забрать ее, что также закладывает в ней дополнительный фундамент для дальнейшей трансформации образа в архетип Великой матери.

Э. Нойманн заключает, что «чем больше бессознательного в мужчине, тем больше фигура Анимы или маны сливается или связывается с образом матери или старухи» [Нойманн, 2024, с. 331]. В свою очередь Г. Тукай описывает дух воды как «ужасающую старуху». Мальчик в сказке проявляет неуважение к матери воды, тем самым навлекая ее гнев, который преображает ее в ипостась Ужасной матери. В ней воплощается подсознательный страх перед смертью, что отражается в обезображивании ее внешности. В иллюстрациях 1908 года, передающих интерпретацию Г. Тукая, Су анасы предстает как старуха, в чьем облике присутствует пугающая двойственность морщинистого лица и молодого тела. Это не только объясняло сверхъестественную природу существа (по сюжету старуха быстро бежала за ребенком), но также отражало творческую скованность первых татарских художников. Представления об изобразительном искусстве только начали изменяться, а здесь демонстрируется обнаженное женское тело, что ранее было абсолютно недопустимо. Иллюстрации к сказке явились одной из первых возможностей художников обратиться мотиву обнаженной натуры в контексте национального искусства. В определенной степени сборник «Юаныч», где помимо «Су анасы» также есть стихотворение «Таз» («Плешивый) с рисунком-пояснением, стал своеобразным манифестом Г. Тукая, утверждающим новые порядки. Важно отметить, что поэт также включил эти иллюстрации в свой последний сборник избранных произведений: «1913 год <…>. В ближайшее время я решил издать сборник в 400 страниц с рисунками и стихами, которые я сам отобрал и люблю» [Тукай, 2008, с. 8]. Однако он не успел завершить работу до конца из-за смерти в этом же году, издание вышло уже в 1914 году.

В 1910–1930-е годы начнется художественный расцвет татарского изобразительного искусства, сопровождавшийся уверенным следованиям традициям авангарда. В этот период художники не проявляют интереса к «Су анасы» (в большей мере они фокусируются на сказке «Шурале») из-за специфики образных тем времени и, вероятно, существовавшим психологическим блоком к изображению обнаженной женской натуры.

В 1940–1970-е годы активно развивается татарская иллюстративная детская литература, в частности особое внимание уделяется сказкам Г. Тукая, которые адаптировались для русскоязычной аудитории. Для книжной графики этого периода характерна подробная повествовательность и натуралистичность изображаемого. Книга представляет собой единый художественный ансамбль, татарские мастера активно перенимают русские художественные традиции, вдохновляясь работами И. Билибина и В. Лебедева. В сказке «Су анасы» татарские графики подробно изображали быт татарской деревни и национальные костюмы, а облик духа воды поставил перед ними задачу соединения реалистичных и фантастических черт. В одном случае художники использовали гротеск, придавая антропоморфному персонажу пугающе-хтонические очертания (Б. Урманче, Ф. Аминов), что продолжало иконографию «Ужасной старухи», которая не получила широкого распространения, хотя отдельные ее элементы обнаруживаются на современном этапе.

Другие мастера стали изображать так называемый тип «Женщины-амфибии» – антропоморфных существ с рыбьими и лягушачьими чертами, которые отличаются кокетливым женственным поведением. Б. Альменов внес существенный вклад в формирование этой иконографии, издание «Су анасы» с его иллюстрациями 1968 года продолжают переиздаваться в настоящее время и оказывать влияние на современных художников. В 1940–1970-е годы Су анасы отличалась эмоциональностью и проработанностью анатомии; эмоция страха постепенно уступает жалости, смеху. Образ несет в себе жизнеутверждающее начало, что считывается в значении деталей, которые присутствуют на иллюстрации. Так, например, рыба в разных культурах с древних времен может символизировать плодовитость, изобилие и сексуальную силу [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 393], лягушка может указывать как на связь с хтоническим миром, так и на плодородие [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 84]. Цветок нередко служит атрибутом богинь плодородия, ярким тому примером служит изображение Персефоны, которая к тому же является не только весенним божеством, несущим жизнь, но и владычицей подземного мира. В противоположность «Ужасающей старухе» «Женщина-амфибия» несет в себе архетипический образ Доброй матери.

В конце 1950-х годов появляется балет, давший новый взгляд на образ Су анасы, который положил начало формированию нового иконографического типа. В произведениях Х. Якупова, Б. Урманче, И. Колмогорцевой 1960-х годов можно обнаружить постепенный переход от зооморфизма к антропоморфизму. В облике Су анасы женственные черты подчеркиваются макияжем и украшениями. Важно отметить, что И. Колмогорцева первой одевает дух воды в платье, скрывающее ее наготу, но подчеркивающее ее формы. Примечательно также, что в этот период начинает активно развиваться художественное творчество среди женщин. Этот факт, а также их обращение к образам традиционной культуры рождает перспективы дальнейшего исследования темы в контексте гендерного искусствоведения.

В 1980-е годы появляются произведения, в которых уже ярко выражен антропоморфный иконографический тип, получивший название «Прекрасная дама». Су анасы изображают в виде длинноволосой красавицы с гребнем в руках. Вероятнее всего, образ сложился благодаря нескольким факторам. Во-первых, во второй половине XX века широко распространяется образ русалочки в кинематографе, что воспринимают татарские мастера. Во-вторых, Су анасы начинают бессознательно противопоставлять Шурале. Появляются произведения, в которых демонстрируется мир образов Г. Тукая. Шурале воспринимается в большей степени как стихийное начало с зооморфными и растительными элементами, нередко принимаемое мужской облик и отличающееся эмоциональностью поведения и мимики. В противоположность ему Су анасы предстает как женское начало, олицетворение Вечной женственности и Красоты, невозмутимая и завораживающая. Если в ранних изображениях Су анасы гневалась, то теперь пребывает в меланхоличном состоянии, в редких случаях (книжная иллюстрация) показывая обиду и легкое раздражение.

По теории архетипов К.Г. Юнга [Юнг, 2020] иконография «Прекрасной дамы» Су анасы представляет архетип Коры (девушки): «Дева часто описывается как существо, которое нельзя считать человеческим в обычном смысле; она либо неизвестного, либо особенного происхождения, либо странно выглядит, либо попадает в странные происшествия, из чего приходится заключить о ее необычной мифологической природе» [Юнг, 1996, с.182].

В этот период времени активно развиваются разные виды искусства, вследствие чего помимо графических произведений здесь рассматриваются скульптура, декоративно-прикладное искусство, живопись, анимация. Примечательно, что образ Су анасы, исполненный в рамках одной иконографии, по-разному воплощается в разных техниках и материале. Наиболее показательным примером можно назвать скульптуру, где мастера чаще фокусировались на телесном аспекте, пространстве композиции и контексте работы.

В отличие от предшествующих трактовок образа тип «Прекрасной дамы» является более сложным по своей структуре, поскольку внутри него можно выявить два основных направления:

1) Чистый антропоморфный образ. Су анасы предстает как длинноволосая красавица, которая узнается только по наличию гребня в композиции (гобелен Г. Маликовой, иллюстрации Г. Имамовой, М. Сахипагараева, в картинах Ф. Якупова, Ф. Вильданова).

Также в рамках этой трактовки можно выделить тип «Матери-воды». Персонаж изображается как обнаженная женщина с пышными формами, но с упрощенной анатомией, создавая визуальное сходство с древними изображениями богинь (живописное панно А. Фатхутдинова, гобелен Р. А. и М. С. Кильдибековых и др.).

2) Антропоморфный образ с чертами, указывающими на ее сверхъестественное происхождение, в котором можно выделить три характеристики:

2.1. Красивая девушка с зелеными волосами, украшенными водорослями и водяными лилиями, при этом в изображении присутствует золотой гребень (живописные произведения Г. Рахманкуловой, Р. Латыповой-Ивановой, Л. Мустафиной-Хазиевой, в иллюстрациях С. Ибрагимовой;

2.2. Длинноволосая красавица с голубовато-зеленым цветом кожи и волос. В изображениях с ней присутствуют водяные лилии, гребень. Встречается в разных видах искусства и имеет большую узнаваемость среди широкой аудитории (музыкальный клип Р. Валеева «Шурәле», мозаика по эскизам Р. Шамсутдинова, мультфильм 2012 г., в иллюстрациях Д. Мухаметзяновой, И. Азимова, А. Тимергалиной);

2.3 Длинноволосая красавица с хтонически-зооморфными чертами (плавники, чешуя и пр.). Данная иконография имеет обширный материал, который также можно разделить на два направления:

2.3.1 Русалочка (скульптура Р. Сафина, мультфильм «Вәли», книга «Легенды Туган-Батыра»;

2.3.2 Загадочная красавица, у которой на коже виднеется рыбья чешуя, имеются небольшие плавники (фотопроект Т. Лепп, фильм «Юха», иллюстрации Р. Нагаевой, И. Афанасьева).

Параллельно с иконографией «Прекрасной дамы» в XXI столетии развивается тип «Хтонической нечисти», для которого характерно изображение духа воды как хтонического существа, в котором больше зооморфного, нежели человеческого. Современные художники исследуют образ Су анасы, занимаясь стилизацией (например, в традициях японского искусства, как Н. Хазиахметов), вводя его в новые формы творчества (комиксы, кино). От сюжета сказки Г. Тукая постепенно отказываются и разрабатывают новый нарратив, где стала заметна тенденция фокусирования на пугающей природе существа. Можно обнаружить монстроподобный (фильм «Водяная»), воинственный (комикс «Шурале. Чертов отряд»), привлекательно-опасный облик Су анасы (компьютерная игра). При этом следует выделить отдельно книгу Лары Вагнер «Хозяйка воды», в которой предстает красавица с белыми волосами, то есть визуально она относится к типу «Прекрасной дамы», но в отличие от других представительниц этого направления за ее красотой кроется желание навредить человеку. В подобной тенденции можно рассмотреть негативный трансформирующий характер архетипа Великой матери [Нойманн], а также предположить, что в этом кроется гендерный аспект. В современном мире женщины активно борются за свои права, имеют определенную жизненную позицию, что противоречит патриархальной модели татарского общества. По этой причине образ Су анасы может воплощать в себе страх потери контроля над женщиной, что отражается в ярко выраженной сексуальности или же демонизации облика в целом.

Таким образом, иконография образа Су анасы позволяет обнаружить общую закономерность его развития и черты сходства в искусстве различных художников. На протяжении XX – XXI веков в облике существа переплетались или сталкивались между собой мотивы двойственности: антропоморфизм и зооморфизм, бытовое и сверхъестественное, молодость и старость, красота и уродство, эмоциональность и невозмутимость, что в свою очередь влияло на изменение восприятия архетипа Великой матери. Также в тексте упоминался еще гендерный аспект развития образа, что предполагает обширное поле для будущих исследований в области искусствоведения и психологии.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. Вәли (2017, реж. А. Оразов, Россия), аним.

2. Водяная (2018, реж. А. Барыкин, Россия), игр.

3. Русалочка (1975, реж. И. Аксенчук, СССР), аним.

4. Русалочка (1976, реж. В. Бычков, СССР), игр.

5. Русалочка – принцесса подводного царства (1975, реж. Т. Кацумата, Япония), аним.

6. Су анасы (2012, реж. С. Киатров, Россия), аним.

7. Юха (2021, реж. Т. Черногузова, Россия), игр.

ИСТОЧНИКИ

1. «В чем мораль этой истории?» Эксперты – о первом татарском комиксе // ИНДЕ: интернет-журнал о жизни в городах республики Татарстан. 28.09.2016. Режим доступа: https://inde.io/article/1856-v-chem-moral-etoy-istorii-eksperty-o-pervom-tatarskom-komikse (дата обращения: 4.08.2024)

2. Барыкин А. Су анасы в мировом прокате // Журнал Казань. 3.10.2021. Режим доступа: https://kazan-journal.ru/news/chelovek-v-iskusstve/su-anasy-v-mirovom-prokate (дата обращения: 14.07.2024)

3. Вагнер Лара. Хозяйка воды. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2025.

4. Василиса прекрасная / худ. И. Билибин. – Санкт-Петербург: Экспедиция изготовления государственных бумаг, 1907.

5. Данис Илалтдинов: «Видеоигра на татарском позволит выйти языку за пределы кухни» / Интернет-газета «Реальное время» // Яндекс Дзен. 13.05.2024. Режим доступа: https://dzen.ru/a/ZkHiOh2EnHXyKIrw (дата обращения: 7.08.2024)

6. Әкият: сказки / сост., худ. Д. Мухаметзянова. – Казань: Познание, 2018.

7. Идел буе халыклары мифологиясе = Мифология народов Поволжья / төз. А. Галиәхмәтова; рәс.: А. Бакулевский һ. б. рәс. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2019.

8. Легендалар һәм мифологик хикәятләр = Татарские легенды и мифологические рассказы = افسانه ها و اساطير تاتاري / төз. С. Гыйләҗетдинов, А. Гыйләҗетдинова; рәссам Ф. Харрасова. – Казан: «Татмедиа» нәш-да басылды, 2016.

9. Лепп Т. Замечаю волшебство. Татарские народные сказки = Тылсым күрәм. Татар халык әкиятләре / авт.-сост., фотохудожник Татьяна Лепп. – Казань: Юлбасма, 2021.

10. Лесная нечисть. Татарская нечисть / Застенчивый Упырь (ShyUpir [Анастасия Песоцкая]) // Авторский комикс: публикация комиксов на русском языке. 21.03.2023. Режим доступа: https://acomics.ru/~lesnaya-nechist/45 (дата обращения: 4.08.2024)

11. Морат Г. Йолдыз илчеләре: балалар өчен шигырьләр / Газинур Морат; [рәс. И. Әҗемов]. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2012.

12. Нагаева Р., Ерохина Д. Мифические существа татар: коварные духи, великодушные божества и птица счастья Хоррият. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2024.

13. Сафина Н. Аккош күле / рәссамы М. Сәхипгәрәев. – Казан: Идел-Пресс, 2000.

14. Тукай Г. Әкиятләр / рәссамы Т. Хаҗиәхмәтов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2003.

15. Тукай Г. В. Водяная / худ. В. Карамышев. – Казань: Татарское книжное издательство, 1985.

16. Тукай Г. Водяная / худож. Г. Имамова. – Нижнекамск, 2007.

17. Тукай Г. Водяная / худ. Ф. Аминов. – Москва: Советская Россия, 1978.

18. Тукай Г. Избранное: cтихи и сказки / рис. Б. Урманче. – Москва: Детгиз, 1956.

19. Тукай Г. Избранное / пер. В. С. Думаевой-Валиевой. – Казань: Магариф, 2008.

20. Тукай Г. Кырлай әкиятләре = Сказки Кырлая / өз. Э. Набиуллина; рәс. Н. Нечаева. – Казан: Юлбасма, 2016.

21. Тукай Г. Стихи, поэмы и сказки / рис. Б. Альменова. – Казань: Татарское книжное издательство, 1958.

22. Тукай Г. Су анасы / [рәс. Б. Әлменов]. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1968.

23. Тукай Г. Су анасы / [рәс. Б. Әлменов]. – Казан: Татгосиздат, 1944.

24. Тукай Г. Су анасы / рәс. Р. Шамсутдинов. – Казан: Татар китап нәшрияты, 2011.

25. Тукай Г. Су анасы = Водяная = The Water Maid / рәс. С. Ибраһимова; рус тел. тәрҗ. Р. Бохараев; инглиз тел. тәрҗ. А. Шәмсетдинов. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011.

26. Тукай Г. Су анасы: комикс / проект җитәкчесе А. Марданшин; рәс. М. Рогова. – Москва: Mardesign, 2016.

27. Тукай Г. Юаныч: балалар өчен шигырьләр, хикәя. – Казан: Сабах көтепханәсе; Лито-тип. И.Н. Харитонова, 1908.

28. Хаким З. Легенды Туган-батыра / худ. И. Афанасьев. – Казань: Наследие нашего народа, 2022.

29. Хисамова Д. Живописные сады Г. Тукая. – Казань: Заман, 2006.

30. Шурале. Чертов отряд: комикс / сцен. П. Тайер, А. Зиновкин; худ. Э. ван Элсланде. – Москва: ООО «Диджитал», 2024.

31. Andersen H.C. La petite sirene / enluminé par J. Bilibine. – Paris: Ernest Flammarion. 1937

32. Revil. Татарская открытка (су анасы) // Illustrators.ru. 13.02.2017. Режим доступа: https://illustrators.ru/illustrations/1016747 (дата обращения: 7.08.2024)

ЛИТЕРАТУРА

1. Агзамова Д. Миф в поэмах Г. Тукая «Шүрәле», «Су анасы», «Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш» и идея просвещения: механизмы взаимодействия // Вестник ТГГПУ. 2011. №2(24). С.121-125.

2. Власова М. Энциклопедия русских суеверий. – Санкт-Петербург: Издательский дом «Азбука-классика», 2008.

3. Даль В. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа // Библиотекарь.Ру. Режим доступа: https://www.bibliotekar.ru/dal/9.htm (дата обращения: 28.03.2024)

4. Зеленин Д. Очерки русской мифологии. Умершие неестественной смертью и русалки. – Петроград: Типография А.В. Орлова, 1916. Вып. 1. С. 124.

5. Коблов Я. Мифология казанских татар. – Казань: типо-лит. Имп. ун-та, 1910.

6. Мифологический словарь / глав. ред. Е. Мелетинский. – Москва: Советская энциклопедия, 1990.

7. Мифы народов мира: энциклопедия / глав. ред. С. Токарев. – Москва: Советская энциклопедия, 1988. Т. 1: А-К.

8. Мифы народов мира: энциклопедия / глав. ред. С. Токарев. – Москва: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2: К-Я.

9. Муравьева Т. Мифы Поволжья. От Волчьего владыки и Мирового древа до культа змей, и птицы счастья. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023.

10. Насыри К. Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся мимо влияния на жизнь из суннитского магометанства. – Санкт-Петербургъ: в тип. В. Безобразова и комп., 1880.

11. Нойманн Э. Великая мать. Женские изображения и символы. – Санкт-Петербург: Питер, 2024.

12. Неклюдов С. Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России / под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюкова. – Москва: АИРО-XX, 2000. – С. 17-38.

13. Султанова Р. Интерпретация фольклора в современном изобразительном искусстве (на примере легенд и преданий о Елабуге) // Гасырлар авазы – Эхо веков, 2021. №3. С.179-188.

14. Улемнова О. Байназар Альменов. – Казань: Татарское книжное издательство, 2024.

15. Улемнова О. Особенности иллюстрирования татарских книг в 1900-е – 1910-е гг. // Манускрипт. 2017. №2 (76). С. 194-199.

16. Урманче Б. Становление и развитие изобразительного искусства и архитектуры Татарстана // Искусство Татарстана: пути становления. – Казань: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, 1985. – С. 69-78.

17. Шкляева Л. Образы Су анасы в декоративном искусстве художников Татарстана // Габдулла Тукай в культурном пространстве XX–XXI вв.: материалы международной конференции. – Казань: Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, 2021. – С.381-385.

18. Элиаде М. Аспекты мифа. – Москва: Академический проект, 2020.

19. Юнг К.Г. Архетипы и коллективное бессознательное. – Москва: Издательство АСТ, 2022.

20. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. – Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996.

SOURCES

1. “"V chem moral' etoj istorii?" Eksperty – o pervom tatarskom komikse” [What is the moral of this story? Experts on the first Tatar comic]. INDE: Internet magazine about life in the cities of the Republic of Tatarstan. 28.09.2016. Available at: https://inde.io/article/1856-v-chem-moral-etoy-istorii-eksperty-o-pervom-tatarskom-komikse (accessed: 4.08.2024). (in Russian)

2. Andersen H.C. La petite sirene [tTe little mermaid]. Paris, Ernest Flammarion, 1937. (in French)

3. Barykin A. “Su anasi v mirovom prokate” [The Water Maid in worldwide distribution]. Internet zhurnal Kazan' [Internet-magazine “Kazan”]. 3.10.2021. Available at: https://kazan-journal.ru/news/chelovek-v-iskusstve/su-anasy-v-mirovom-prokate (accessed: 14.07.2024). (in Russian)

4. Danis Ilaltdinov: «Videoigra na tatarskom pozvolit vyjti yazyku za predely kuhni» [Danis Ilaltdinov: Video game in Tatar will allow the language to go beyond the kitchen]. Internet-gazeta «Real'noe vremya» [Online newspaper “Real Time”]. Yandex Dzen. 13.05.2024. Available at: https://dzen.ru/a/ZkHiOh2EnHXyKIrw (accessed: 7.08.2024). (in Russian)

5. Hakim Z. Legendy Tugan-batyra [Legends of Tugan Batyr]. Kazan, Nasledie nashego naroda, 2022. (in Russian, Tatar, English)

6. Hisamova D. Zhivopisnye sady G. Tukaya [Picturesque gardens of G. Tukay]. Kazan, Zaman, 2006. (in Russian, Tatar, English)

7. Idel bue halyklary mifologiyase [Mythology of the peoples of the Volga region]. Kazan, Tatarstan kitap nәshriyaty, 2019. (in Tatar)

8. Legendalar һәm mifologik hikәyatlәr [Tatar legends and mythological stories]. Kazan, “Tatmedia” nәsh-da basyldy, 2016. (in Tatar)

9. Lepp T. Zamechayu volshebstvo. Tatarskie narodnye skazki [I notice magic. Tatar folk tales]. Kazan, Yulbasma, 2021. (in Russian and Tatar)

10. “Lesnaya nechist'. Tatarskaya nechist'” [Forest evil spirits. Tatar evil spirits]. Avtorskij komiks: publikaciya komiksov na russkom yazyke [Author's comics: publication of comics in Russian]. 21.03.2023 Available at: https://acomics.ru/~lesnaya-nechist/45 (accessed: 4.08.2024). (in Russian)

11. Morat G. Joldyz ilchelәre: balalar өchen shigyr'lәr [Star guests: poems for chuldren]. Kazan, Tatarstan kitap nәshriyaty, 2012. (in Tatar)

12. Nagaeva R., Erohina D. Mificheskie sushchestva tatar: kovarnye duhi, velikodushnye bozhestva i ptica schast'ya Horriyat [Mythical creatures of the Tatars: insidious spirits, magnanimous deities and the bird of happiness Horriyat]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2024. (in Russian)

13. Revil. Tatarskaja otkrytka (su anasy) [Tatar postcard (su anasi)]. Illustrators.ru. 13.02.2017 Available at: https://illustrators.ru/illustrations/1016747 (accessed: 7.08.2024). (in Russian)

14. Safina N. Akkosh kүle [Swan Lake]. Kazan, Idel-Press, 2000. (in Tatar)

15. Shurale. Chertov otryad: comic. Moscow, OOO “Digital”, 2024. (in Russian)

16. Tukay G. Izbrannoe [Selected Works]. Kazan, Magarif, 2008. (in Russian)

17. Tukay G. Izbrannoe: Stihi i skazki [Selected Works: Poems and tales]. Moscow, Detgiz, 1956. (in Russian)

18. Tukay G. Kyrlaj әkiyatlәre [The Tales of Kyrlay]. Kazan, Yulbasma, 2016. (in Russian, Tatar)

19. Tukay G. Stihi, poemy i skazki [Poems, verses, and fairy tales]. Kazan, Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1958. (in Russian)

20. Tukay G. Su anasi. Kazan, Tatarstan kitap nәshriyaty, 2011. (in Tatar)

21. Tukay G. Su anasi. Kazan, Tatar kitap nәshriyaty, 2011. (in Tatar)

22. Tukay G. Su anasi. Kazan, Tatarstan kitap nәshriyaty, 1968. (in Tatar)

23. Tukay G. Su anasi. Kazan, Tatgosizdat, 1944. (in Tatar)

24. Tukay G. Su anasi: comic. Moscow, Mardesign, 2016. (in Tatar)

25. Tukay G. V. Vodyanaya [Water nymph]. Kazan, Tatarskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1985. (in Russian)

26. Tukay G. Vodyanaya [Water nymph]. Moscow, Soviet Russia, 1978. (in Russian)

27. Tukay G. Vodyanaya [Water nymph]. Nizhnekamsk, 2007. (in Russian)

28. Tukay G. Yuanych: balalar өchen shigyr'lәr, hikәya [Consolation: poems for children]. Kazan, Sabah kөtephanәse, Lito-tip. I. N. Haritonova, 1908.

29. Tukay G. Әkiyatlәr [Fairy tales]. Kazan, Tatarstan kitap nәshriyaty, 2003.

30. Vagner Lara. Hozyajka vody [Mistress of Water]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2025. (in Russian)

31. Vasilisa prekrasnaya [Vasilisa is beautiful]. Saint-Petersburg, Expedition for the production of state papers, 1907. (in Russian)

32. Әkiyat: skazki [Tales]. Kazan, Poznanie, 2018. (in Russian)

REFERENCES

1. Agzamova D. “Mif v poemah G. Tukaya "Shүrәle", "Su anasi", "Pechәn bazary, yahud Yaңa Kisekbash" i ideya prosveshcheniya: mekhanizmy vzaimodejstviya” [Myth in G. Tukay’s poems “Shurale”, “Su anasi”, “Pechan bazaars, yahud Yana Kisekbash” and the idea of enlightenment: mechanisms of interaction]. Vestnik TGGPU [Bulletin of TsGHPU]. 2011. N 2 (24). P.121-125. (in Russian)

2. Dal' V. “O pover'yah, sueveriyah i predrassudkah russkogo naroda” [About the beliefs, superstitions and prejudices of the Russian people]. Bibliotekar'.Ru [Bibliothekar.Ru]. Available at: https://www.bibliotekar.ru/dal/9.htm (accessed: 28.03.2024). (in Russian)

3. Eliade M. Aspekty mifa [Aspects du mythe]. Moscow, Akademicheskij proekt, 2020. (in Russian)

4. Jung C.G. Arhetipy i kollektivnoe bessoznatelnoe [Archetypes and collective unconscious]. Moscow, Publishing house AST, 2022. (in Russian)

5. Jung C.G. Dusha i mif: shest arhetipov [Soul and Myth: Six Archetypes]. Kyiv, State Library of Ukrainy for young adults, 1996. (in Russian)

6. Koblov Y. Mifologiya kazanskih tatar [Mythology of the Kazan Tatars]. Kazan, tipo-lit. Imp. un-ta, 1910. (in Russian)

7. Mifologicheskij slovar' [Mythological dictionary]. Moscow, Soviet encyclopedia, 1990.

8. Mify narodov mira [Myths of the peoples of the world]: encyclopedia. Moscow, Soviet encyclopedia, 1988. T. 1: A-K. (in Russian)

9. Mify narodov mira [Myths of the peoples of the world]: encyclopedia. Moscow, Soviet encyclopedia, 1988. T. 2: K-Z. (in Russian)

10. Murav'eva T. Mify Povolzh'ya. Ot Volch'ego vladyki i Mirovogo dreva do kul'ta zmej, i pticy schast'ya [Myths of the Volga Region. From the Wolf Lord and the World Tree to the Cult of Snakes and the Bird of Happiness]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber, 2023. (in Russian)

11. Nasyri K. Pover'ya i obryady kazanskih tatar, obrazovavshiesya mimo vliyaniya na zhizn' iz sunnitskogo magometanstva [Beliefs and rituals of the Kazan Tatars, formed without the influence of Sunni Mohammedanism on life]. Saint-Petersburg, v tip. V. Bezobrazova i komp., 1880. (in Russian)

12. Neklyudov S. “Struktura i funkciya mifa” [The structure and function of myth]. Mify i mifologiya v sovremennoj Rossii [Myths and mythology in modern Russia]. Moscow, AIRO-XX, 2000. P. 17-38. (in Russian)

13. Nojmann E. Velikaya mat. Zhenskie izobrazheniya i simvoly [The Great Mother. Feminine Images and Symbols]. Saint-Petersburg, Piter, 2024. (in Russian)

14. Shklyaeva L. “Obrazy Su anasi v dekorativnom iskusstve hudozhnikov Tatarstana” [Images of Su Anasi in the decorative art of artists of Tatarstan]. Gabdulla Tukaj v kulturnom prostranstve XX–XXI vv.: materialy mezhdunarodnoj konferencii [Gabdulla Tukay in the cultural space of the 20th–21st centuries: Proceedings of the international conference]. Kazan, Institut yazyka, literatury i iskusstva im. G. Ibragimova Akademii nauk Respubliki Tatarstan, 2021. P.381-385. (in Russian)

15. Sultanova R. “Interpretaciya fol'klora v sovremennom izobrazitel'nom iskusstve (na primere legend i predanij o Elabuge)” [Interpretation of folklore in contemporary fine art (using legends and tales about Yelabuga as an example)]. Gasyrlar avazy – Ekho vekov [Gasyrlar Avaza – Echo of Centuries], 2021. N 3. P.179-188. (in Russian)

16. Ulemnova O. Bajnazar Almenov. Kazan, Tatarstan kitap nәshriyaty, 2024. (in Russian)

17. Ulemnova O. “Osobennosti illyustrirovaniya tatarskih knig v 1900-e – 1910-e gg.” [Features of illustrating Tatar books in the 1900s – 1910s]. Manuskript. 2017. N 2 (76). P. 194-199. (in Russian)

18. Urmanche B. “Stanovlenie i razvitie izobrazitelnogo iskusstva i arhitektury Tatarstana” [Formation and development of fine arts and architecture of Tatarstan]. Iskusstvo Tatarstana: puti stanovleniya [Art of Tatarstan: the paths of development] .Kazan, Institut yazyka, literatury i iskusstva im. G. Ibragimova Akademii nauk Respubliki Tatarstan, 1985. P. 69-78. (in Russian)

19. Vlasova M. Enciklopediya russkih sueverij [Encyclopedia of Russian Superstitions]. Saint-Petersburg: Izdatelskij dom “Azbuka-klassika”, 2008. (in Russian)

20. Zelenin D. Ocherki russkoj mifologii. Umershie neestestvennoj smert'yu i rusalki [Essays on Russian Mythology. Those Who Died an Unnatural Death and Mermaids]. Petrograd, Tipografiya A.V. Orlova, 1916. Vol. 1. P. 124. (in Russian)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Неизвестный художник. Су анасы. 1908.

Источник: Тукай Г. Юаныч: балалар өчен шигырьләр, хикәя / Г. Тукаев. – Казан: Сабах көтепханәсе; Лито-тип. И. Н. Харитонова, 1908. С. [5].

Рис. 2. И. Билибин. Встреча Русалочки и морской ведьмы.

Источник: Andersen H.C. La petite sirene / Andersen; enluminé par J. Bilibine. – Paris: Ernest Flammarion. 1937. С. [7].

Рис. 3. Б. Альменов. Су анасы. 1944.

Источник: Тукай Г. Су анасы / Г. Тукай; [рәс. Б. Әлменов]. – Казан: Татгосиздат, 1944. С. 3

Рис. 4. Б. Альменов. Су анасы. 1958.

Источник: Тукай Г. Стихи, поэмы и сказки / Габдулла Тукай; рис. Б. Альменова. – Казань: Татарское книжное издательство, 1958. Ил. [7].

Рис. 5. Б. Альменов. Су анасы. 1944.

Источник: Тукай Г. Су анасы / Г. Тукай; [рәс. Б. Әлменов]. – Казан: Татгосиздат, 1944. С. 4

Рис. 6. Неизвестный художник. Су анасы. 1908.

Источник: Тукай Г. Юаныч: балалар өчен шигырьләр, хикәя / Г. Тукаев. – Казан: Сабах көтепханәсе; Лито-тип. И. Н. Харитонова, 1908. С. [11].

Рис. 7. Б. Урманче. Су анасы. 1956.

Источник: Тукай Г. Избранное: стихи и сказки / Габдулла Тукай; рис. Б. Урманче. – Москва: Детгиз, 1956. С. 109.

Рис. 8. Б. Альменов. Су анасы. 1968.

Источник: Тукай Г. Су анасы / Г. Тукай; [рәс. Б. Әлменов]. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1968. Обложка.

Рис. 9. Ф. Аминов. Су анасы. 1978.

Источник: Тукай Г. Водяная / Габдулла Тукай; худ. Ф. Аминов. – Москва: Советская Россия, 1978. С. [5].

Рис. 10. Ф. Аминов. Су анасы. 1978.

Источник: Тукай Г. Водяная / Габдулла Тукай; худ. Ф. Аминов. – Москва: Советская Россия, 1978. С. [9].

Рис. 11. И. Билибин. Баба-яга. 1907.

Источник: Василиса прекрасная / худ. И. Билибин. – Санкт-Петербург: Экспедиция изготовления государственных бумаг, 1907. С. 6.

Рис. 12. В. Карамышев. Су анасы. 1985.

Источник: Тукай Г. В. Водяная / Габдулла Тукай; худ. В. Карамышев. – Казань: Татарское книжное издательство, 1985. С. 4.

Рис. 13. О. Кульпин. Сказки и поэмы Тукая. 1986. Дерево, лак. 57х47 см. Национальный музей Республики Татарстан.