А.С. МОСКВИН Роль алкоголя в российском обществе (на примере комедийного кинематографа 1990-х годов)

РОЛЬ АЛКОГОЛЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КОМЕДИЙНОГО КИНЕМАТОГРАФА 1990-Х ГОДОВ)

Научная статья

УДК 791.43.04+791.43-2

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-78-93

Дата поступления: 13.08.2025. Дата одобрения после рецензирования: 21.09.2025. Дата публикации: 25.10.2025.

Автор: Москвин Артем Сергеевич, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии, социологии и философии, Вятский государственный университет (Киров, Россия), e-mail: as_moskvin@vyatsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-9971-7292

Аннотация: Исследование посвящено роли алкоголя как элемента гастрономической культуры в российском обществе 1990-х годов, отраженной в национальном комедийном кинематографе. Несмотря на наличие обширных статистических и социологических данных о потреблении алкоголя, анализ кинематографа как источника «качественной» социальной информации, а также одного из наиболее массовых и востребованных видов искусства, способен значительно обогатить научные представления о месте алкоголя в культуре. Целью работы является выявление особенностей включенности алкогольных напитков в социальные практики исследуемого исторического периода. Материалом послужили 167 российских кинокомедий, выпущенных в период с 1992 по 1999 годы, которые были проанализированы при помощи метода количественного контент-анализа. Рассматривались частота и длительность показа алкоголя, разнообразие напитков, соотношение представленности слабоалкогольных и крепких напитков, а также жанровые и культурные контексты. В результате были выявлены статистически значимые связи между изображением алкоголя и жанром, типом фильма, культурными взаимодействиями и временными характеристиками. Сделан вывод о важной роли алкоголя в культурной жизни 1990-х годов и специфике его репрезентации в зависимости от целевой аудитории. Отмечается потенциал дальнейших исследований, включая другие жанры и исторические периоды.

Ключевые слова: социология искусства, социология кино, алкоголь, кинематограф, кинокомедия, репрезентация, девяностые, контент-анализ

THE ROLE OF ALCOHOL IN RUSSIAN SOCIETY (BASED ON COMEDY FILMS OF THE 1990s)

Research article

UDC 791.43.04+791.43-2

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-78-93

Received: August 13, 2025. Approved after reviewing: September 21, 2025. Date of publication: October 25, 2025.

Author: Moskvin Artem Sergeevich, PhD in Cultural Studies, Associate Professor of the Department of Cultural Studies, Sociology and Philosophy, Vyatka State University (Kirov, Russia), e-mail: as_moskvin@vyatsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-9971-7292

Summary: The study is devoted to the role of alcohol as an element of gastronomic culture in Russian society in the 1990s, reflected in national comedy cinema. Despite the availability of extensive statistical and sociological data on alcohol consumption, the analysis of cinema as a source of “quality” social information, as well as one of the most popular and popular forms of art, can significantly enrich scientific ideas about the place of alcohol in culture. The aim of the work is to identify the features of the inclusion of alcoholic beverages in social practices of the historical period under study. The material is based on 167 Russian comedy films released between 1992 and 1999, which were analyzed using the quantitative content analysis method. The frequency and duration of alcohol display, the variety of drinks, the ratio of low-alcohol and strong drinks, as well as genre and cultural contexts were considered. The results revealed statistically significant relationships between the depiction of alcohol and genre, film type, cultural interactions and temporal characteristics. The conclusion is made about the important role of alcohol in the cultural life of the 1990s and the specificity of its representation depending on the target audience. The potential for further research, including other genres and historical periods, is noted.

Keywords: sociology of art, sociology of cinema, alcohol, cinema, film comedy, representation, nineties, content analysis

Для цитирования:

Москвин А.С. Роль алкоголя в российском обществе (на примере комедийного кинематографа 1990-х годов) // Артикульт. 2025. №3(59). С. 78-93. DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-78-93

Введение. Проблема исследования заключается в изучении гастрономической культуры России, в частности алкогольных пристрастий россиян и вписанности их в социальные паттерны. При этом количественные социологические данные (например, массовые опросы) не дают возможности погружения в «повседневную ткань» общества. Данное обстоятельство подталкивает к поиску иных источников информации. Кинематограф является таким источником, поскольку является наиболее массовым видом искусства.

Рассматриваемая нами проблема имеет основания в научной традиции. Во-первых, гастрономические предпочтения занимают важное место как в повседневной, так и в праздничной жизни той или иной культуры. Их изучение позволяет глубже понять особенности социальной структуры общества и выявить характерные черты национального менталитета [Антонова, 2016; Сохань, 2013]. В.А. Ермолаев подчеркивает, что «гастрономическая культура имеет непосредственную взаимосвязь с развитием общества и сосуществованием представителей различных культур» [Ермолаев, 2023, с. 12]. Таким образом, еда является не просто способом утоления голода, но и отражением исторических, культурных и социальных процессов. Д.Г. Басте отмечает: «В рамках социогуманитарных наук гастрономическая культура рассматривается как важный элемент идентичности, который может отражать и формировать социальные отношения, культурные нормы и ценности» [Басте, 2025, c. 14] и добавляет, что «изменения в гастрономической культуре России происходят на фоне исторических трансформаций, отражая процессы, происходящие как в стране, так и за ее пределами» [Басте, 2025, c. 15].

В этом контексте интересен и взгляд П. Бурдье, который в работе «Различение: социальная критика суждения» отмечает, что выбор способа питания связан с социальным положением человека и является частью его «внутренней конституции» (габитуса). С его точки зрения, отношение людей к еде «является одной из основных составляющих этоса, или даже этики, народа» [Бурдье, 2013, с. 34] и «невозможно изолировать потребление продуктов питания от стиля жизни в целом» [Бурдье, 2013, с. 37]. В этом ключе рассуждает и социолог К. Фишлер: «Еда и кухня являются центральными компонентами чувства коллективной принадлежности» [Fischler, 1988, p. 280] и иллюстрирует это следующим утверждением: «можно найти бесконечное множество примеров, иллюстрирующих тот факт, что мы определяем народ или человеческую группу по тому, что они едят или, как предполагается, едят (что обычно вызывает у нас иронию или отвращение): для французов итальянцы – «макаронники», англичане – «ростбифы», а бельгийцы – «пожиратели чипсов»; для англичан французы – «лягушатники»; американцы называют немцев «краутсами» и т. д.» [Fischler, 1988, с. 280].

Необходимо упомянуть и новейшие подходы к изучению гастрономической культуры. В последние годы в научной литературе всё чаще используется термин гастрология (иное название – food studies), обозначающий междисциплинарное исследование пищи и практик питания в широком социокультурном, экономическом и политическом контексте. Этот подход позволяет анализировать кулинарию в формировании социальных идентичностей, культурных норм и общественных связей. Испанский социолог И. М. де Альбениз подчеркивает, что гастрология рассматривает гастрономию как «вектор общественной социальности, то есть как “социальный цемент”» [Albeniz, 2021, p. 5], акцентируя её роль в укреплении социальных связей и построении коллективных идентичностей. В рамках этого подхода рассуждает и турецкий исследователь Д. Караосманоглу. Рассуждая о важной роли этнических различий в современном мире, она заявляет: «этническая еда становится фактором социальных изменений и помогает строить, развивать и улучшать межкультурные отношения» [Karaosmanoğlu, 2020, p. 6], а также подчёркивает особую значимость гастродипломатии как инструмента взаимодействия в глобализированном мире.

Частью гастрономической культуры являются и алкогольные напитки [Ловчев, 2012; Травер, 2013], в том числе и в России [Позднякова, 2018], ведь «потребление алкоголя является неотъемлемой частью образа жизни и культуры россиян» [Котельникова, 2015, с. 105]. Основываясь на изучении роли алкоголя в европейской истории, Д. Хрзан отмечает, что «данные археологии, истории, литературы и этнографии дают нам понимание того, что то, как мы пьем, зависит от культурных ожиданий социального поведения» [Chrzan, 2013, p. 8], и утверждает, что «в большинстве обществ употребление спиртного является социальным актом, встроенным в контекст ценностей, отношений и других норм» [Chrzan, 2013, p. 5].

Во-вторых, рассмотрим взгляды исследователей на взаимосвязь кинематографа и социальной жизни. Культура общества тесно связана с создающимся в этом обществе искусством. Через изучение искусства можно анализировать сложившиеся в обществе паттерны социального поведения, культуру нации.

Кинематограф в современном мире является одним из наиболее востребованных видов искусств, в потребление которого включены большие массы людей из совершенно различных социальных слоев. При этом связь между обществом и кинематографом как социальным институтом является двоякой, они находятся в ситуации взаимовлияния.

С одной стороны, кино, несомненно, отображает социальную реальность, в рамках которой оно создается – это является неотъемлемой характеристикой искусства в целом [Ажимова, 2017]. Российские исследователи киноискусства М.И. Жабский и К.А. Тарасов отмечают: «Родившись в конкретном социальном контексте и обретя со временем статус искусства, кино функционирует и развивается в тесном взаимодействии с ним» [Жабский, 2025, с. 7]. А теоретик кинематографа З. Кракауэр вообще считает, что «кино отчетливее, чем другие искусства, может выразить умонастроения целого народа» [Кракауэр, 1974, с. 7]. Бразильский социолог Ж. Насименту в том же русле подчеркивает: «Когда мы говорим о “социологии кино”, мы имеем в виду, что это, по сути, анализ социального измерения данного искусства» [Nascimento, 2019, p. 27].

О тесной взаимосвязи кинематографа и социальной жизни свидетельствуют и эмпирические исследования. Так, Р. Чандраа и Г. Жэнь, проанализировав диалоги голливудских фильмов за 1950-2024 годы выявили «постепенное увеличение количества оскорбительного контента в диалогах в фильмах с течением времени, особенно за последние два десятилетия» [Chandraa, Ren, Group-H, 2025, p. 16]. С их точки зрения, «эта тенденция свидетельствует о постепенном изменении подхода киноиндустрии к изображению насилия и жестокого обращения, которое может быть обусловлено меняющимися общественными нормами и нормативно-правовой базой» [Chandraa, Ren, Group-H, 2025, p. 16]. Схожие процессы фиксируются и в российских исследованиях. Российский исследователь Г.Г. Кожоридзе приходит к выводам о трансформации кинопредпочтений: «Если молодежь 2000-х гг. тяготела к образам «сильных мужчин» – криминальных авторитетов, голливудских супергероев и “мачо”, то современное поколение ищет психологически сложных персонажей, способных к внутренней работе над собой и решению моральных дилемм» [Кожоридзе, 2025, с. 38].

Следует также отметить, что и сами кинорежиссёры зачастую подчеркивают связь своей деятельности с социальными процессами. Так, режиссёр Алексей Герман-младший в интервью порталу «Кинопоиск» с заголовком «Ребята, мы говорим с вами и про вас!» отмечает: «Мне показалось важным рассказать про мир раздробленной, переругавшейся, но какой-то в общем живой интеллигенции, про людей, которые хоть что-то могут сделать. Дать надежду на то, что на фоне абсолютно укатанного снежного пространства может что-то вырасти когда-нибудь. Иначе хочется повеситься, иначе выходит, что мы существуем в замкнутой тюрьме исторических повторов <…> А с другой стороны, важно пытаться говорить про живых людей, которых в стране масса. Которые чего-то хотят. Которые картины рисуют, на выставки ходят. Ребята, мы говорим с вами и про вас! Мы существуем! Это самое главное» [Герман-младший, 2015]. Также можно обратиться к словам российского режиссёра Филиппа Янковского: «Кто-то может увидеть себя в ком-то из персонажей, это тоже очень важно. Поскольку любое искусство – это зеркало, отражение общества, наша задача как актеров сыграть свою роль так, чтобы зритель мог увидеть себя. Тогда это уже и становится интересным и обсуждаемым» [Янковский, 2023].

Укорененность киноискусства в социальной среде усиляется еще и тем, что кинопромышленность существует в зависимости от кассовых сборов, продаж подписок на соответствующие онлайн-сервисы, зрительских рейтингов, то есть прямым образом зависит от обратной связи зрительской аудитории. М.С. Мкртычева, рассуждая о кинорынке, отмечает: «производители фильма в процессе его создания ориентируются на обратную связь, полученную от зрителей, пытаясь предсказать их реакцию на новый продукт» [Мкртычева, 2012, с. 114].

С другой стороны, и акторы кинопромышленности через искусство могут доносить до зрителей необходимые им сигналы. К таким акторам можно отнести государство, бизнес, общественные организации, а также и самих режиссёров. М. Мэй, к примеру, отмечает, что фильмы «становятся все более важными элементами политической, социальной и культурной идентичности в медиасообществе. Они все больше берут на себя ту роль, которую национальные нарративы, мифы и символы играли до массовой медиализации» [Mai, 2018, p. 3].

Таким образом, общество и кинематографическая деятельность тесно соседствуют друг с другом и вряд ли возможно отделить эти две субстанции друг от друга. Я.Д. Михайлова, говоря о двойственной природе киноиндустрии, замечает: «две главные задачи кино – отражать и вместе с тем творить, создавать реальность» [Михайлова, 2018, с. 272]. Т.С. Мартыненко также отмечает, что «кино обладает “трансформативным потенциалом” и способно оказывать влияние на ценности, нормы и культуру» [Мартыненко, 2023, с. 125].

При этом качественный социологический анализ кинематографа для выявления гастрономических (в частности, алкогольных) предпочтений еще не был в фокусе внимания социально-гуманитарных исследований и в свете вышесказанного, рассмотрение российского кинематографа может дать представление о роли алкогольных пристрастий россиян и об особенностях вписанности алкоголя в социальные паттерны поведения российского общества.

Целью исследования является выявление особенностей включенности алкоголя в социальные паттерны поведения российского общества в 1990-е годы.

Методология исследования. В ходе исследования методом контент-анализа было проанализировано 167 комедийных фильмов (см. Фильмографию в конце статьи), выпущенных в России в период с 1992 по 1999 годы (данный период, начинающийся с исчезновения СССР и заканчивающийся концом правления Бориса Ельцина, в статье атрибутируется как «девяностые»). Для поиска были использованы следующие поисковые сайты: www.kinopoisk.ru, https://kino.mail.ru/, https://www.kino-teatr.ru/, https://www.film.ru/. В выборку вошли все фильмы, атрибутированные как комедии и представленные на российских поисковых кинопорталах.

Также отметим несколько методологических примечаний.

· Единицей анализа является длительность фрагмента с упоминанием или визуальным присутствием алкоголя в секундах экранного времени.

· При подсчёте времени присутствия алкоголя в фильме в качестве равнозначных единиц наблюдения фиксировались его визуальные появления в кадре и вербальные упоминания в речи персонажей, при этом учитывалась лишь их продолжительность без учета контекстуальных условий употребления.

· Кодирование проводилось независимо двумя кодировщиками. Межкодерская надежность, рассчитанная с использованием α Криппендорфа для интервальных данных, составила 0,99. Такой высокий уровень согласованности объясняется спецификой задачи: кодировщики фиксировали исключительно продолжительность экранного времени, связанного с употреблением алкоголя, что минимизировало возможность расхождений и субъективных трактовок.

· Название алкоголя в исследовании обозначалось так, как он называется в фильме. Например, коньяк, выпускающийся в России, на самом деле является бренди, поскольку коньяк – это региональное защищенное название. Но если в фильме данный напиток герои называют коньяком, то в исследовании данный напиток используется именно под этим названием.

· Шампанское является игристым вином, но в исследовании оно было выделено в отдельный алкогольный напиток по причине особой социально-культурной обособленности.

· В исследовании выделяется особая категория – неизвестный алкоголь, к которому относится алкогольный продукт, который невозможно идентифицировать (например, алкоголь могут употреблять из рюмки без упоминания его названия, или на экране не видна этикетка бутылки, из которой употребляют напиток и пр.).

· В список алкогольных напитков включен несуществующий напиток под названием затрахун, поскольку в фильме «Личная жизнь человека» он выполнял функцию национального напитка выдуманной страны Затраханд.

Результаты. Говоря о месте алкоголя в комедийном кинематографе 1990-х годов, важно отметить, что алкогольные напитки встречаются в подавляющем большинстве фильмов. Лишь в 4 фильмах (2,4%) алкоголь не встречается вовсе (Витька Шушера и его автомобиль (Токарская, 1993), С ума сойти (Кучков, 1994), Три истории (Муратова, 1997), Серебряные головы (Юфит, 1998)).

Медианное значение времени наличия в фильме алкогольных напитков – 498 секунд (8,3 минуты), что составляет порядка 10% от средней длины (85 минут) фильма. Данный показатель говорит нам о том, что алкоголь является, как минимум, заметной частью повествования в комедийном кинематографе 1990-х годов в целом.

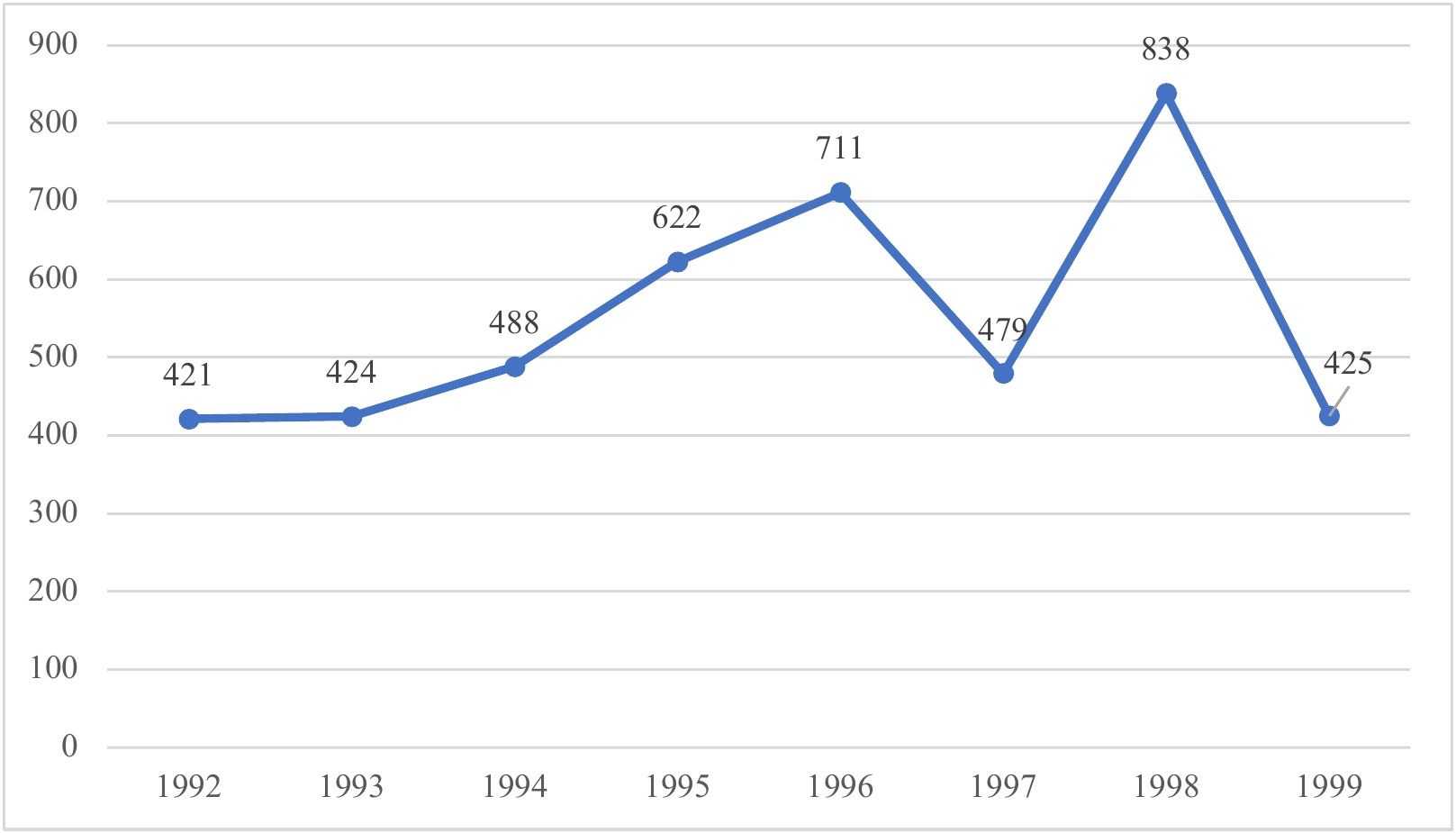

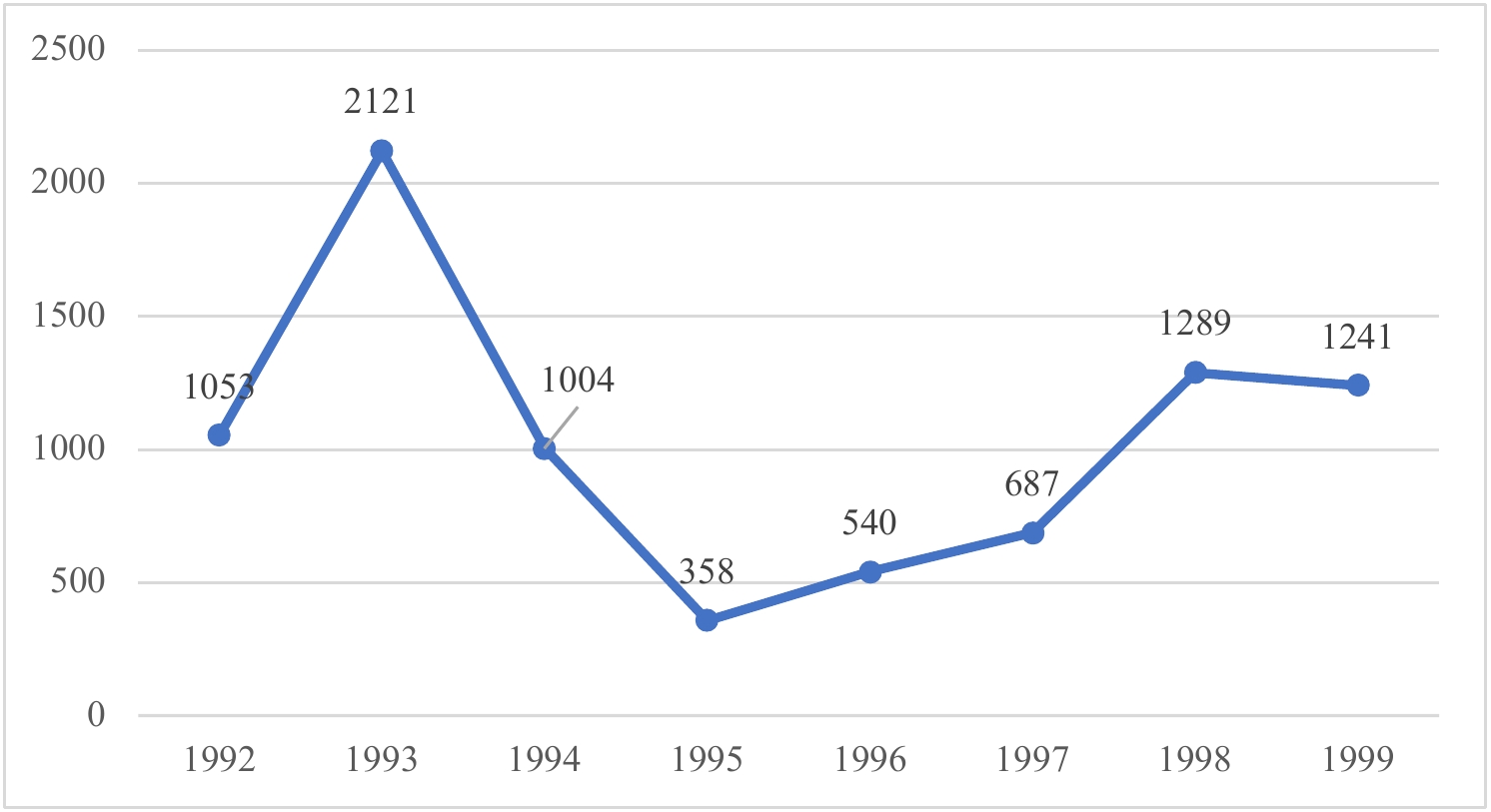

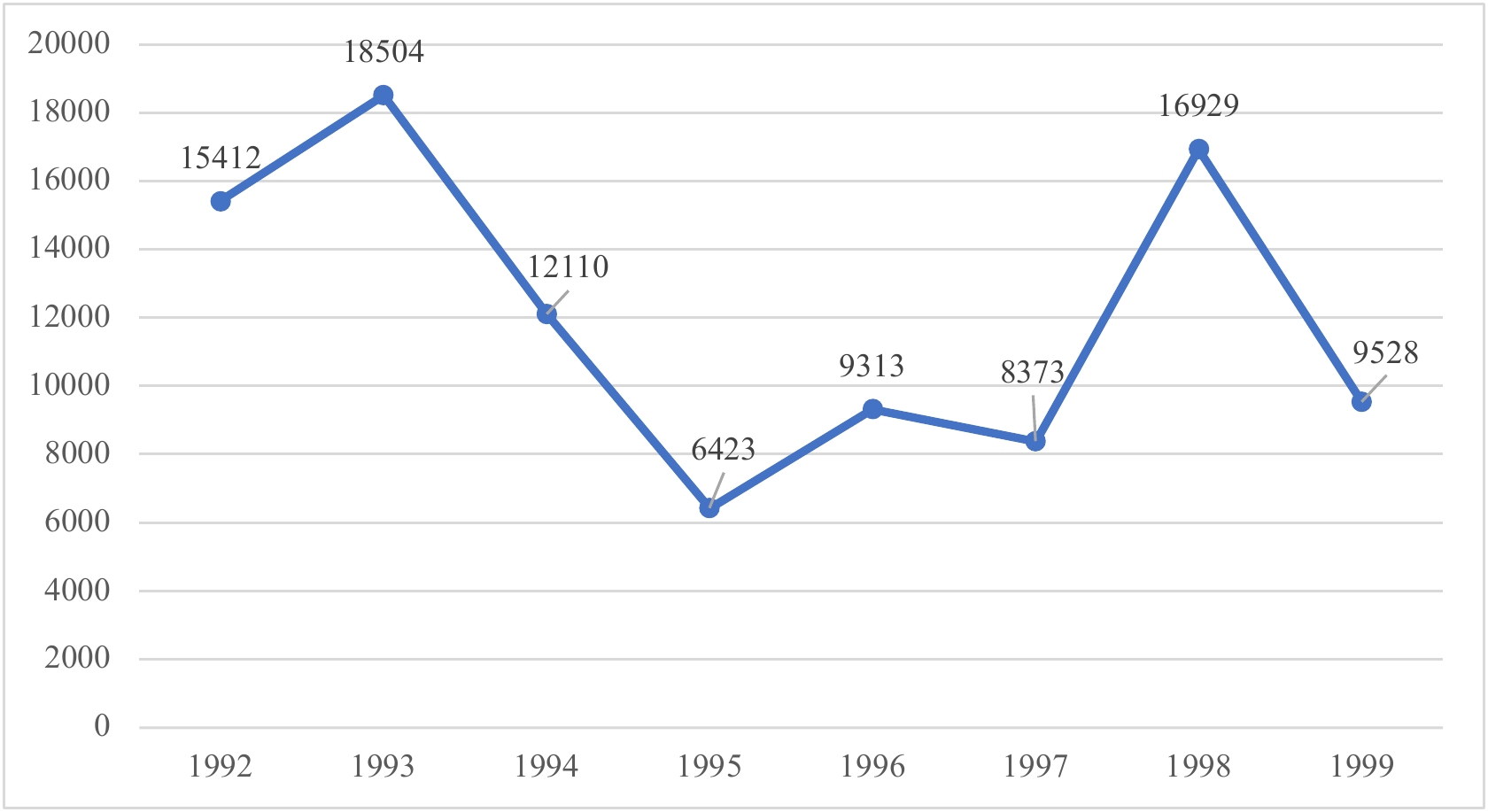

Если взглянуть на медианное значение представленности алкогольных напитках во временной динамике, то можно увидеть тенденцию к его увеличению в первой половине 1990-х годов, вторая же половина десятилетия данной тенденции не соответствует (рис. 1). Заметим, что наиболее часто алкоголь встречается в фильмах 1996 и 1998 годов.

Рис. 1. Медианная представленность алкоголя в фильмах во временной динамике (в секундах).

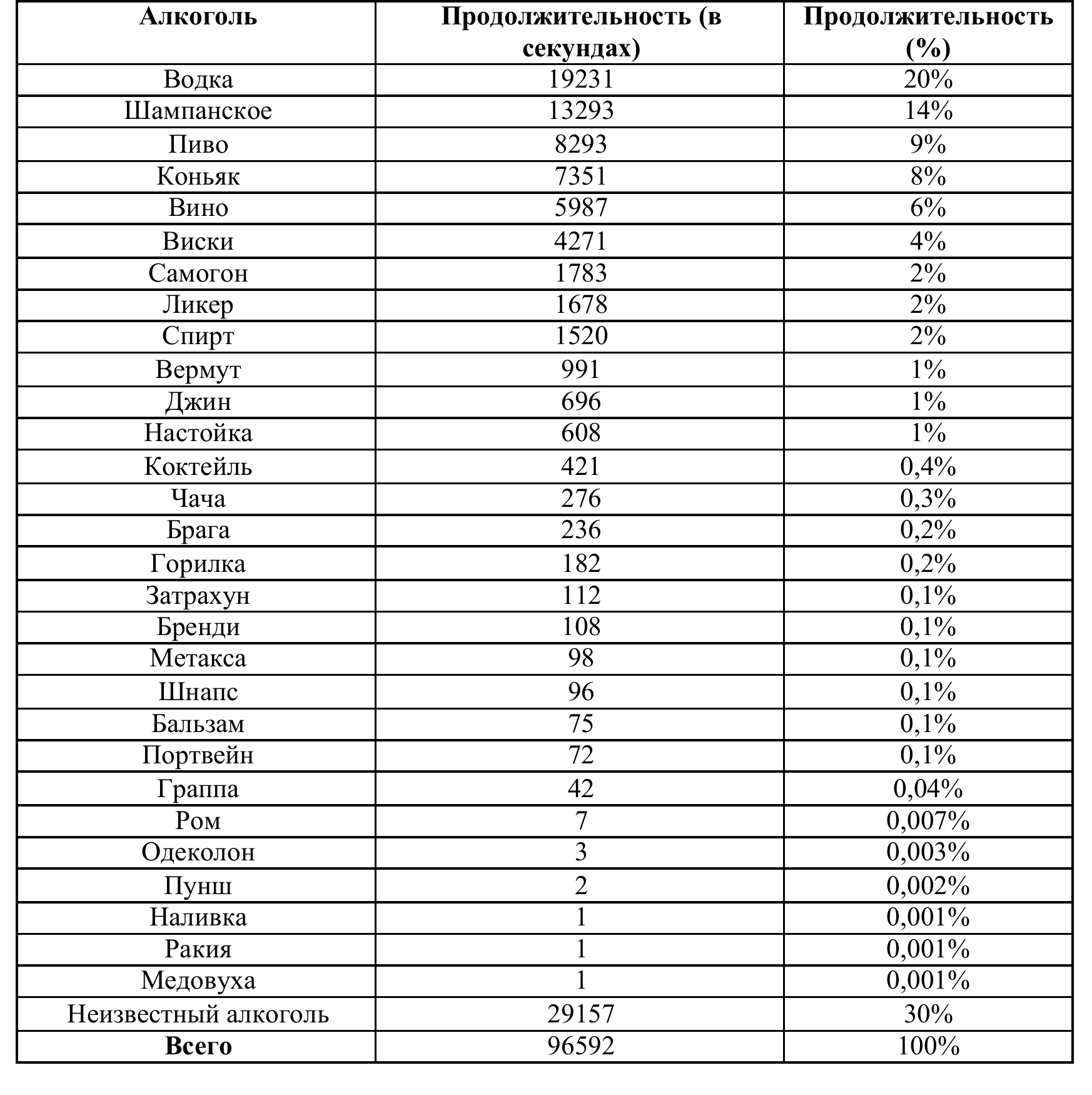

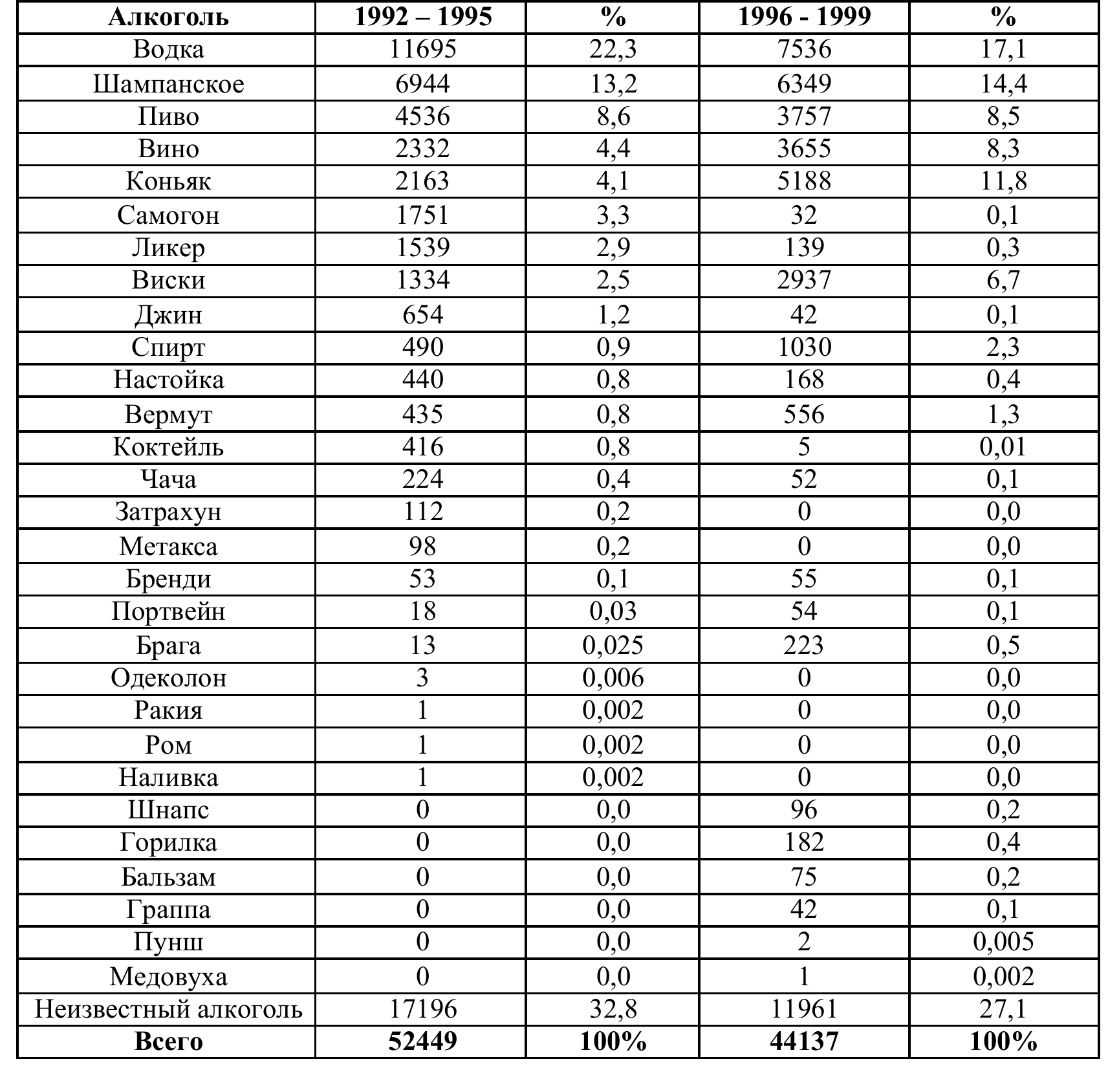

Алкоголь в кинокомедиях 1990-х в целом представлен достаточно широко: в фильмах встречается 29 уникальных алкогольных напитков (рис. 2). Обратим внимание также на широкую представленность категории «неизвестный алкоголь».

Рис. 2. Длительность представленности алкогольных напитков.

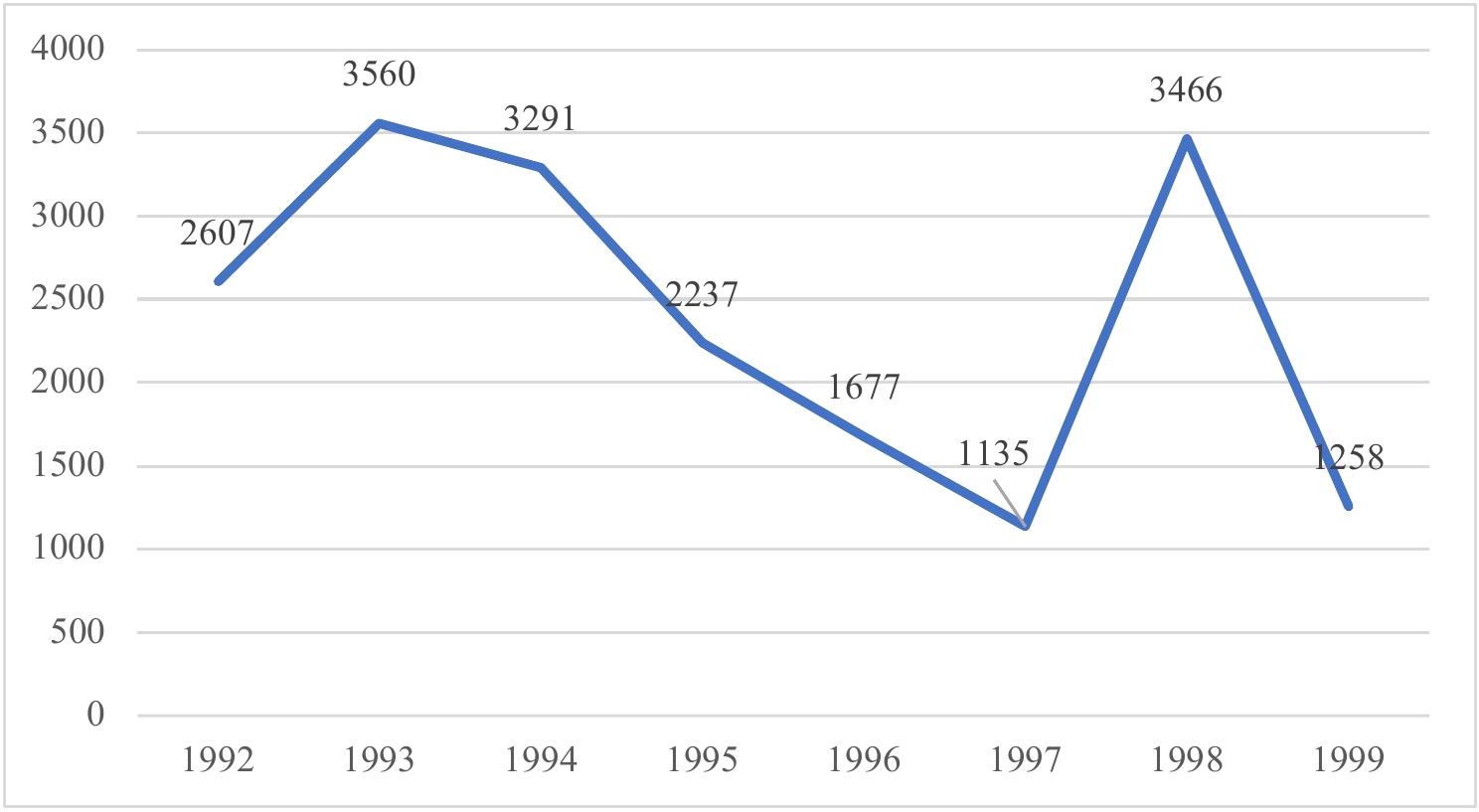

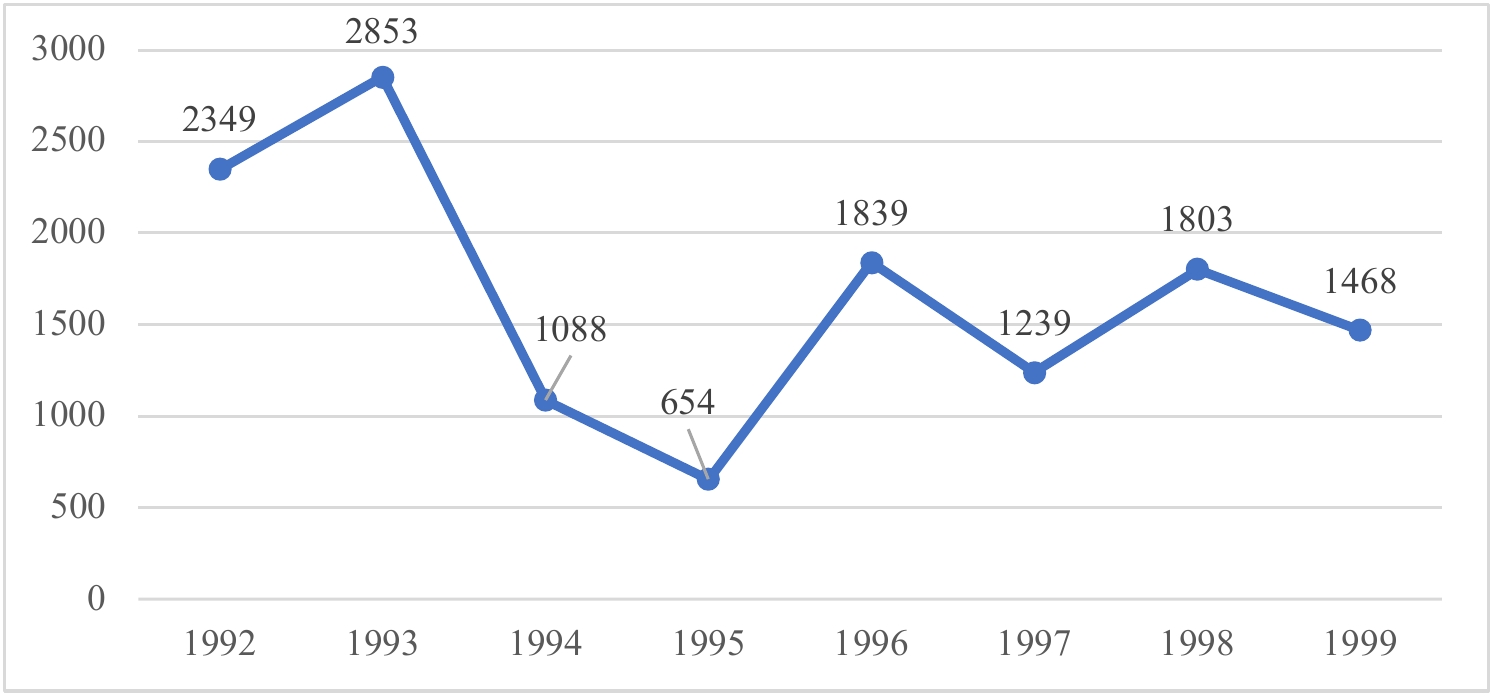

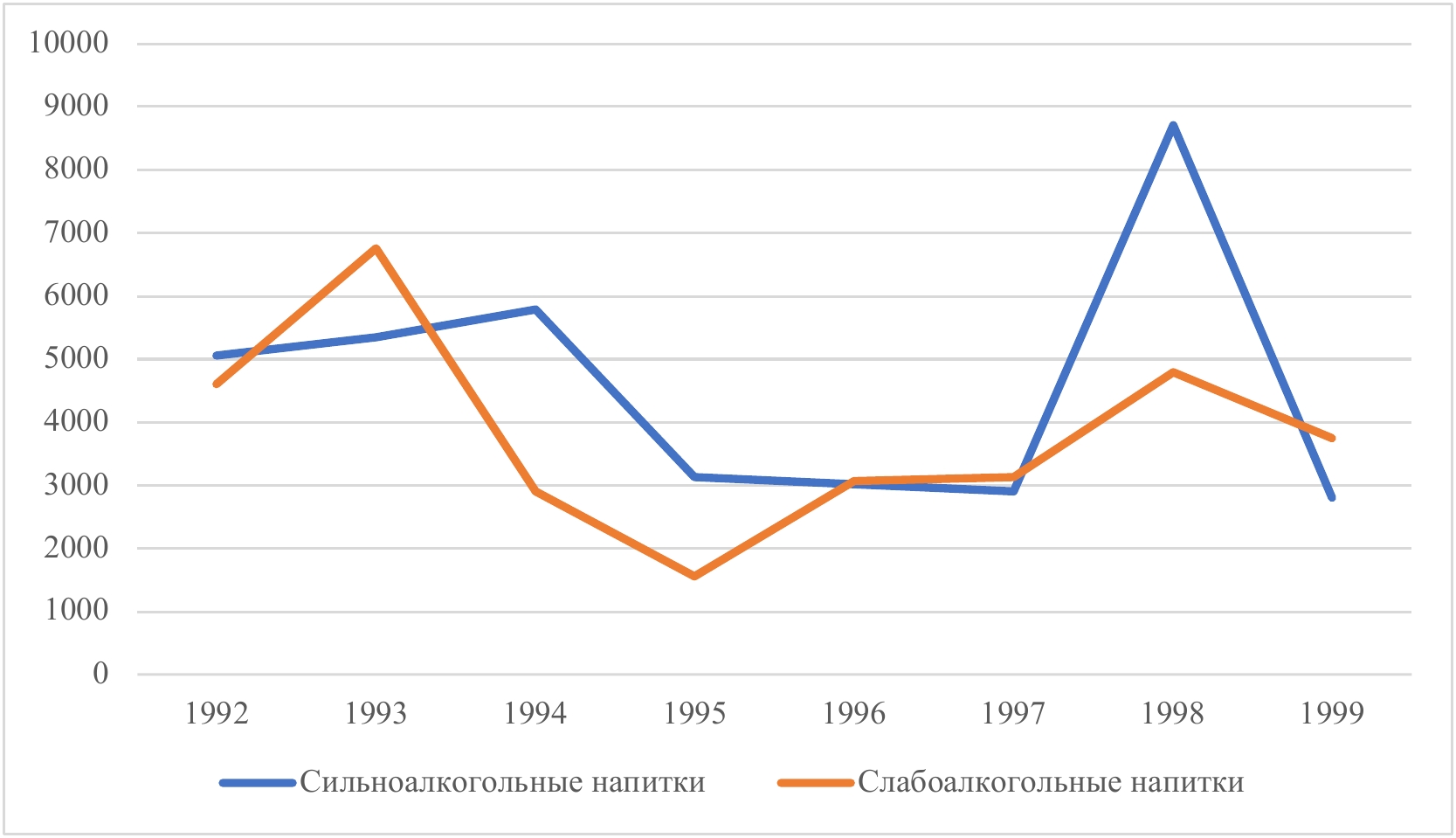

Исходя из таблицы, мы можем увидеть наиболее популярные виды алкоголя в кинематографе 1990-х годов: водка, шампанское, пиво, коньяк, вино и виски. Но сложившаяся ситуация на протяжении десятилетия претерпевает изменения. Во-первых, роль водки во второй половине десятилетия заметно снижается (рис. 3). Во-вторых, во второй же половине десятилетия медленно растет роль шампанского (рис. 4), представленность которого в некоторые годы даже превышает водку (1996, 1997, 1999 годы). В-третьих, во второй половине десятилетии начинает восстанавливать свою значимость пиво (рис. 5), не занимая при этом лидирующего положения. Коньяк и вино также постепенно занимают более значимые позиции во второй половине десятилетия. Данные изменения можно проследить в таблице, которая делит десятилетие на две части (рис. 6). В данном разрезе можно заметить небольшой дрейф от доминирования сильноалкогольных напитков к доминированию слабоалкогольных напитков (рис. 7).

Рис. 3. Время представленности водки в фильмах (в секундах).

Рис. 4. Время представленности шампанского в фильмах (в секундах).

Рис. 5. Время представленности пива в фильмах (в секундах).

Рис. 6. Длительность представленности алкогольных напитков в первой и второй половине 1990-х годов.

Рис. 7. Сравнение сильноалкогольных и слабоалкогольных напитков (в секундах).

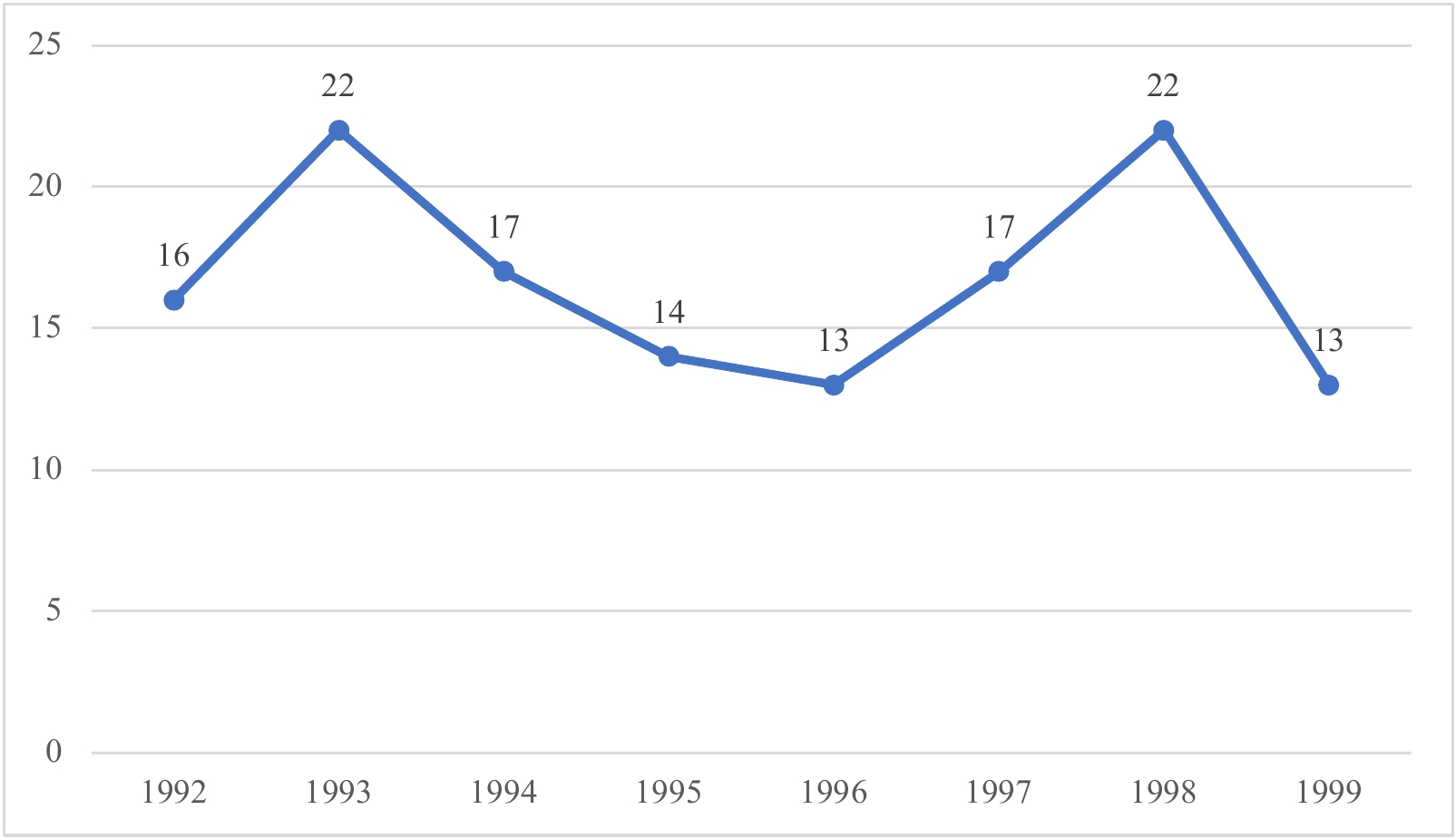

Рассмотрение представленности разнообразных алкогольных напитков (то есть количество уникальных алкогольных напитков, представленных в фильме) во временном разрезе не выявляет явных тенденций, но при этом можно отметить особое внимание к разнообразию алкогольных напитков в начале (1993 год) и в конце (1998 год) десятилетия. Наименьшее же разнообразие относится к его середине (1995 и 1996 годы) (рис. 8).

Рис. 8. Разнообразие алкогольных напитков во временном разрезе.

Отметим здесь также и то, что общее время представленности алкогольных напитков коррелирует с их уникальным количеством (коэффициент корреляции Спирмана (ρ) = 0,544, p-value = 0,000): чем больше разнообразия в алкогольных напитках, тем больше и время показа алкоголя в фильмах (рис. 9). Интересно здесь и то, что общее время представленности алкоголя также явно выделяется в начале и конце десятилетия: 1993 и 1998 годы.

Рис. 9. Представленность алкоголя во временном разрезе (в секундах).

Отметим важные статистические различия.

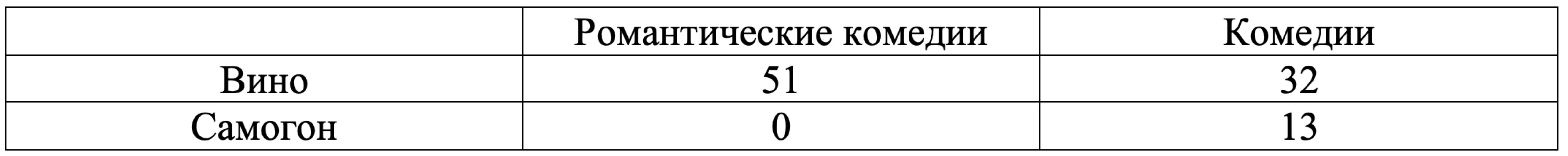

Вся совокупность фильмов была поделена на два явно выраженных жанра: комедии и романтические комедии (кинематографический жанр, в котором основное внимание уделяется развитию романтических отношений между главными героями, представленных через призму юмора и развлекательных ситуаций). Вино в среднем (рис. 10) встречается чаще в романтических комедиях (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,047), а самогон, наоборот, в романтических комедиях встречается реже, чем в обычных комедиях (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,034). К примеру, в фильме «Эта женщина в окне» (реж. Л. Эйдлин, 1993) вино, употребляемое героями во время совместных приемов пищи, выступает символическим катализатором их общения, способствуя возобновлению утраченной близости, развитию романтических отношений и последующему созданию семьи. В то же время в фильме «Заколдованные» (реж. Г. Аразян, 1994) акцент сделан на проблемах повседневности советского союза (семейные конфликты, бытовое пьянство, трудовые трудности и др.); в нарративе фильма значительное место занимает практика самогоноварения и употребления самогона как характерного элемента массовой культуры того времени.

Рис. 10. Сравнение статистически-значимых средних показателей по жанру фильма (в секундах).

Полученные данные вписываются в теорию габитуса и социального различения П. Бурдье: социальное положение человека «диктует» его вкусовые практики. В данном случае это различение репрезентируется через демонстрацию напитков: вино символизирует отношения между мужчиной и женщиной, а самогон – повседневную культуру и более выраженный комический эффект. Таким образом, выбор напитков в фильмах проявляет социально встроенные склонности персонажей – их габитус – и способствует воспроизводству культурных различий. Отметим здесь и тот факт, что П. Бурдье на схеме «Пространство потребления пищевых продуктов» помечает вино маркерами утонченности и легкости [Бурдье, 2013, с. 38] (самогон в указанной схеме не представлен).

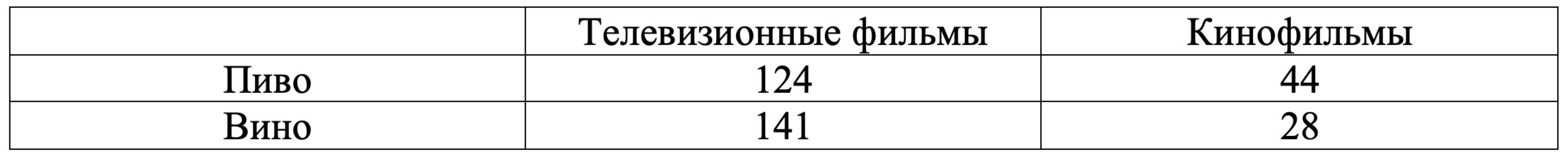

Телевизионные фильмы, в отличие от кинофильмов содержат в себе значимо большее количество пива (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,038) и вина (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,002), то есть слабоалкогольных напитков (рис. 11). Показательным примером является телефильм «Святой и грешный» (Иван Соловов, 1999), в котором история бедного слесаря и его семейных трудностей разворачивается на фоне постоянного употребления алкоголя, включая вино и пиво, что подчеркивает их роль как маркеров бытового уровня культуры пития.

Рис. 11. Сравнение статистически-значимых средних показателей по формату фильма (в секундах).

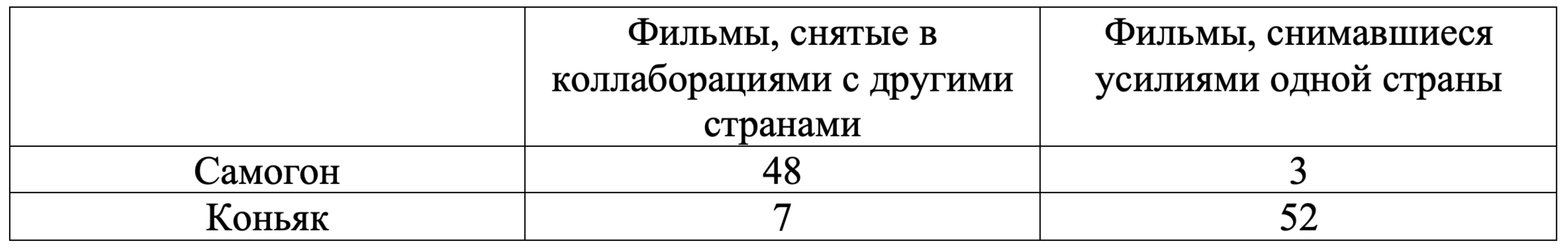

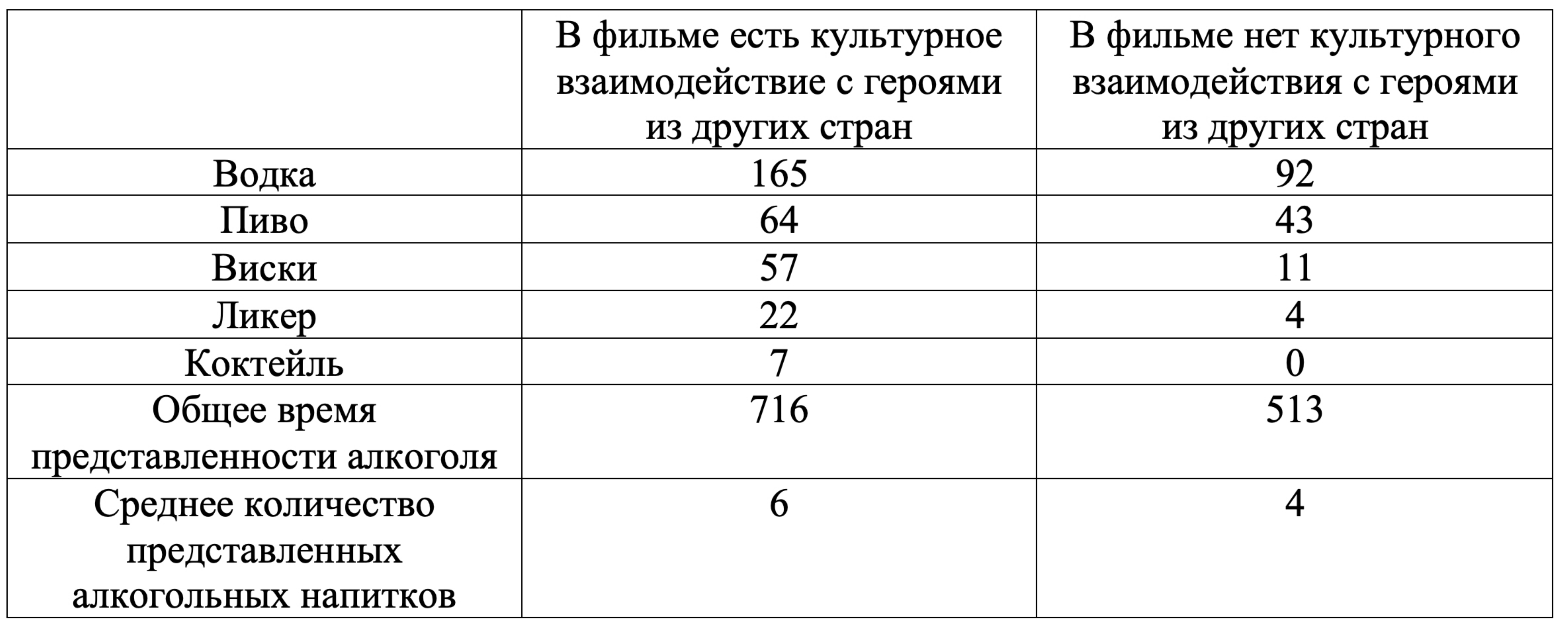

Фильмы, которые снимались в рамках коллабораций с кинокомпаниями из других стран, содержат больше самогона (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,002). Фильмы же, которые снимались вне коллабораций значимо больше содержат коньяк (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,045) (рис. 12). Добавим здесь и сравнение фильмов, в которых фигурируют связи российских героев с героями из других стран (например, поездка героев в другие страны, либо приезд иностранцев в Россию, а также общение с иностранцами внутри страны). В таких фильмах значимо больше представлены водка (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,012), пиво (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,006), виски (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,013), ликер (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,000), коктейли (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,020). Отличается в таких фильмах в большую сторону и общее время представленности алкоголя в фильмах (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,000), а также среднее количество представленных уникальных алкогольных напитков (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,001) (рис. 13). Характерным примером выступает фильм «Русский бизнес» (реж. М. Кокшенов, М. Айзенберг, 1993), где участие иностранцев в традиционной русской охоте (герои фильма называют ее «сафари») сопровождается обильным употреблением алкоголя, прежде всего водки. Алкогольная тематика в данном фильме акцентирована и занимает одну из центральных позиций в повествовательной структуре.

Рис. 12. Сравнение статистически-значимых средних показателей по фильмам, снимавшимся в коллаборациях с другими странами, либо усилиями одной стран (в секундах).

Рис. 13. Сравнение статистически-значимых средних показателей по фильмам, сюжет которых включает в себя культурное взаимодействиями с другими странами (в секундах).

Эти различия свидетельствуют о том, что алкогольные напитки в кинематографе выполняют не только развлекательную функцию, но и символическую – они маркируют культурную принадлежность. Это позволяет интерпретировать полученные результаты через концепцию «пищевой идентичности» К. Фишлера: практики питания могут выполнять функцию разграничения «своих» и «чужих». Исследователь выводит принцип инкорпорации: «еда и кухня являются весьма важным компонентом чувства коллективной принадлежности» [Fischler, 1988, с. 278]. В этом же ключе звучит и его вопрос: «если мы не знаем, что мы едим, как мы можем знать, кто мы?» [Fischler, 1988, с. 280]. Таким образом, кинематограф не только отражает, но и воспроизводит национальные культурные коды, закрепляя символические границы между «своими» и «чужими».

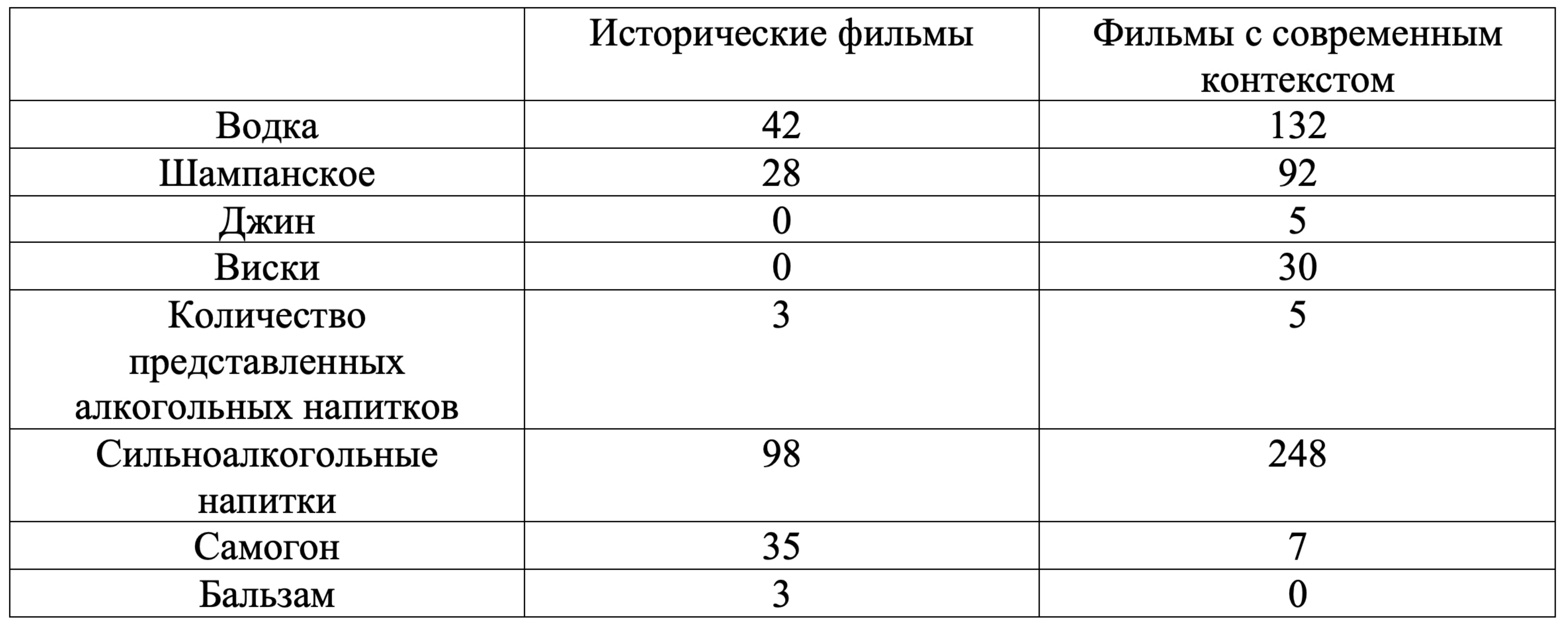

В фильмах явно выделяется временной контекст: фильмы о современности и исторические фильмы. Фильмы о современности отличаются большей представленностью водки (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,003), шампанского (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,007), джина (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,049), виски (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,005), а также большим количеством уникальных алкогольных напитков (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,001). Исторические же фильмы отличаются большим наличием самогона (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,04) и бальзама (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,019). В целом же фильмы с современным контекстом более насыщены сильноалкогольными напитками (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,001) (рис. 14). Особое внимание заслуживает упоминание бальзама как относительно редкого вида алкогольного напитка. Его репрезентация прослеживается, в частности, в фильме «Дон Кихот возвращается» (реж. В. Ливанов, 1997), где персонаж произносит реплику: «Я приготовил этот бальзам так давно, что забыл рецепт». Данный эпизод не только подчеркивает историчность напитка, но и символически закрепляет его связь с традицией и уходящим временем.

Рис. 14. Сравнение статистически-значимых средних показателей по временному контексту фильмов (в секундах).

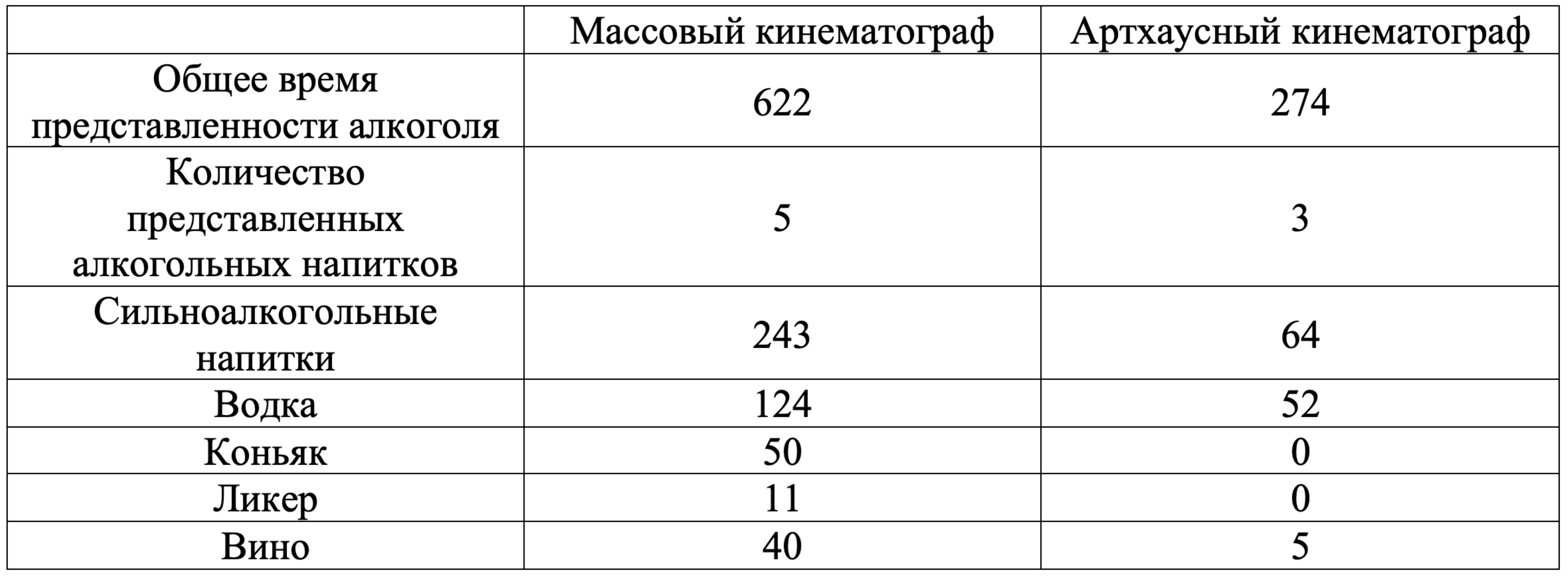

Наконец, разделение фильмов на массовый (категория фильмов, созданных с целью привлечения широкой аудитории и получения коммерческого успеха) и артхаусный кинематограф (категория фильмов, созданных вне мейнстримной киноиндустрии и ориентированных на узкую аудиторию) дает следующую картину. Массовым фильмам более характерна представленность алкоголя: в таких фильмах его больше по временной продолжительности (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,000), по представленности уникальных алкогольных напитков (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,000), в них чаще встречаются сильноалкогольные напитки (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,000). Особенно ярко они представлены водкой (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,010), коньяком (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,008), ликером (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,037), вином (U-критерий Манна-Уитни, p = 0,003) (рис. 15). Показательным примером является массовая картина «Трам-тарарам или бухты-барахты» (реж. Э. Уразбаев, 1993), в которой зафиксировано упоминание 11 видов алкоголя, интегрированных в репрезентацию повседневных практик строителей. В противоположность этому, артхаусные фильмы демонстрируют низкую степень алкогольной представленности. Так, в фильмах «Три истории» (реж. К. Муратова, 1997) и «Серебряные головы» (реж. Е. Юфит, 1999) алкогольные напитки полностью отсутствуют.

Рис. 15. Сравнение статистически-значимых средних показателей по виду кинематографа (в секундах).

Заключение. Опираясь на высказанное в начале статьи предположение о том, что кинематограф и общество являют собой взаимозависящие социальные феномены, сделаем ряд выводов.

· Во временной динамике заметен сдвиг от сильноалкогольных к слабоалкогольным напиткам. Если в начале десятилетия доминировала прежде всего водка, то к концу 1990-х годов всё большую роль начинают играть шампанское, пиво и вино. При этом, несмотря на заметную тенденцию к увеличению доли слабоалкогольных напитков, крепкий алкоголь (и в первую очередь водка) оставался доминирующим символом в комедийном кинематографе 1990-х.

· Выявляется заметное различие (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) в представленности алкоголя в зависимости от контекста коммуникации. Во «внутрикультурных» ситуациях – таких как взаимодействие между мужчиной и женщиной в романтических комедиях, обращение к телевизионной аудитории или повествование о прошлом страны в исторических фильмах – тема алкоголя подаётся сдержанно и занимает относительно скромное место. Напротив, в «межкультурных» сюжетах, где присутствует общение с иностранцами или взаимодействие с другими странами, наблюдается насыщенное и подчёркнутое использование алкогольной тематики. Это позволяет предположить, что внутри своей культуры кино тяготеет к более умеренному изображению алкоголя, тогда как при обращении к внешней аудитории алкоголь становится одним из выразительных и символически нагруженных элементов повествования.

· Пик алкогольного разнообразия – 1993 и 1998 годы. Любопытно, что это периоды серьёзных социально-экономических изменений в стране, что позволяет выдвинуть гипотезу о том, что такая динамика связана с культурными или социальными факторами эпохи. Вместе с тем подтверждение этой гипотезы требует отдельного исследования.

· Алкоголь является маркером «массовости». Чем популярнее и кассовее комедия, тем больше в ней алкоголя (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05) и тем разнообразнее напитки – зрителю 1990-х явно нравилось видеть привычные культурные коды в кадре.

· Вино является признаком романтики, самогон же – признаком «народности». Романтические комедии тяготеют к вину, а простые комедии чаще используют самогон, который ассоциируется с деревней, провинцией и «своими» героями (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05).

· Телевизионное кино более «лёгкое» на алкоголь (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05). На телевидении заметно чаще встречаются пиво и вино, чем крепкие напитки. Такая ситуация может быть обусловлена рядом факторов: ориентированностью на более широкую и семейную аудиторию, регуляторными ограничениями телеканалов, различиями в хронометраже телевизионных фильмов (телефильмы длиннее), а также другими обстоятельствами, которые требуют дополнительного анализа. Для уточнения значимости каждого из этих факторов требуется отдельное исследование.

· Фильмы с международными связями – лидеры по количеству алкоголя (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05). Подобный выбор мог служить не только для придания фильму интернационального колорита и ощущения экзотики для российского зрителя, но и как способ для российских режиссёров «играть» на стереотипе о том, что русские испытывают особую склонность к алкоголю.

· В историческом кино крепкий алкоголь – преимущественно традиционный (U-критерий Манна-Уитни, p < 0,05). Если сюжет уходит в прошлое, почти всегда на экране появляется самогон или бальзам – напитки, которые подчёркивают «аутентичность» эпохи.

Итак, алкоголь в российском комедийном кинематографе 1990-х годов не просто фоновый элемент, а значимая культурная метафора, отражающая социальные привычки, жанровые особенности, массовые ожидания и даже политико-культурный контекст.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

(сортировка по году выпуска)

1. На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди (1992, реж. Леонид Гайдай, Россия/США), игр.

2. Устрицы из Лозанны (1992, реж. Владимир Шамшурин, Россия), игр.

3. Ченч (1992, реж. Роман Гай, Россия), игр.

4. Удачи вам, господа (1992, реж. Владимир Бортко, Россия), игр.

5. Одна на миллион (1992, реж. Рубен Мурадян, Россия), игр.

6. Сам я - вятский уроженец (1992, реж. Виталий Кольцов, Россия), игр.

7. Бабник-2 (1992, реж. Иван Щеглов, Максим Воронков, Россия), игр.

8. Менялы (1992, реж. Георгий Шенгелия, Россия/США), игр.

9. Милостивые государи (1992, реж. Николай Александрович, Россия), игр.

10. Наш американский Боря (1992, реж. Борис Бушмелев, Россия), игр.

11. Новый Одеон (1992, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

12. Патриотическая комедия (1992, реж. Владимир Хотиненко, Россия), игр.

13. Тартюф (1992, реж. Ян Фрид, Россия), игр.

14. В поисках золотого фаллоса (1992, реж. Себастьян Аларкон, Россия/Чили), игр.

15. Комедия строгого режима (1992, реж. Михаил Григорьев, Владимир Студенников, Россия), игр.

16. Маленький гигант большого секса (1992, реж. Николай Досталь, Россия), игр.

17. Идеальная пара (1992, реж. Александр Полынников, Россия/Украина), игр.

18. Трактористы-2 (1992, реж. Глеб Алейников, Игорь Алейников, Россия), игр.

19. Вальс золотых тельцов (1992, реж. Мурад Ибрагимбеков, Рустам Ибрагимбеков, Россия), игр.

20. Невеста из Парижа (1992, реж. Отар Дугладзе, Россия), игр.

21. Быть влюбленным (1992, реж. Олег Анофриев, Россия), игр.

22. Деревня Хлюпово выходит из союза (1992, реж. Анатолий Вехотко, Россия), игр.

23. Давайте без фокусов (1992, реж. Георгий Бабушкин, Россия), игр.

24. Похитители воды (1992, реж. Владимир Феоктистов, Марк Орлов, Россия), игр.

25. Официант с золотым подносом (1992, реж. Роман Цурцумия, Россия), игр.

26. Мумия из чемодана (1992, реж. Геннадий Климов, Игорь Голубев, Россия), игр.

27. Анкор, еще Анкор (1992, реж. Петр Тодоровский, Россия), игр.

28. Вверх тормашками (1992, реж. Николай Гусаров, Россия), игр.

29. Детонатор (1992, реж. Александр Клименко, Россия), игр.

30. Доброй ночи! (1992, реж. Владимир Попов, Россия), игр.

31. Мужской зигзаг (1992, реж. Юрий Рогозин, Россия), игр.

32. Вишневый сад (1993, реж. Анна Чернакова, Россия), игр.

33. Настя (1993, реж. Георгий Данелия, Россия), игр.

34. Потрясение (1993, реж. Алексей Куперман, Россия), игр.

35. Скандал в нашем Клошгороде (1993, реж. Тамара Антонова, Татьяна Антонова, Россия), игр.

36. Урод (1993, реж. Роман Качанов, Россия), игр.

37. Про бизнесмена Фому (1993, реж. Валерий Чиков, Россия), игр.

38. Жизнь с идиотом (1993, реж. Александр Рогожкин, Россия), игр.

39. Завещание Сталина (1993, реж. Михаил Туманишвили, Россия), игр.

40. Маленькие человечки Большевистского переулка или Хочу пива (1993, реж. Андрей Малюков, Россия), игр.

41. Эта женщина в окне (1993, реж. Леонид Эйдлин, Россия), игр.

42. Альфонс (1993, реж. Владимир Златоустовский, Россия), игр.

43. Барабаниада (1993, реж. Сергей Овчаров. Россия, Франция), игр.

44. Личная жизнь королевы (1993, реж. Валерий Акадов, Зульфия Миршакар, Россия), игр.

45. Пистолет с глушителем (1993, реж. Валентин Ховенко, Россия), игр.

46. Русский бизнес (1993, реж. Михаил Кокшенов, Майк Айзенберг, Россия), игр.

47. Сны (1993, реж. Карен Шахназаров, Александр Бородянский, Россия), игр.

48. Страсти по Анжелике (1993, реж. Александр Полынников, Россия/Украина), игр.

49. Трам-тарарам или бухты-барахты (1993, реж. Эльдор Уразбаев, Россия), игр.

50. Ваши пальцы пахнут ладаном (1993, реж. Николай Чурук, Россия), игр.

51. Зефир в шоколаде (1993, реж. Александр Павловский, Россия/Украина), игр.

52. Мечты идиота (1993, реж. Василий Пичул, Россия/Франция), игр.

53. Тараканьи бега (1993, реж. Роман Гай, Россия), игр.

54. Осенние соблазны (1993, реж. Владимир Грамматиков, Россия), игр.

55. Лихая парочка (1993, реж. Аркадий Сиренко, Россия), игр.

56. Не хочу жениться (1993, реж. Сергей Никоненко, Россия), игр.

57. Американский дедушка (1993, реж. Иван Щёголев, Россия), игр.

58. Витька Шушера и его автомобиль (1993, реж. Вероника Токарская, Россия), игр.

59. Аукцион (1993, реж. Михаил Фишгойт, Эдуард Старосельский, Россия/США), игр.

60. Пленники удачи (1993, реж. Максим Пежемский, Россия/Франция), игр.

61. Дедушка хороший, но... не говорит куда спрятал деньги (1993, реж. Александр Дудоладов, Анатолий Гришко, Игорь Рух, Россия), игр.

62. Сыскное бюро «Феликс» (1993, реж. Владимир Лаптев, Россия), игр.

63. Счастливый неудачник (1993, реж. Валерий Быченков, Россия), игр.

64. Разборчивый жених (1993, реж. Сергей Микаэлян, Россия), игр.

65. Сикимоку (1993, реж. Ольга Жукова, Россия), игр.

66. Шиш на кокуй (1993, реж. Игорь Пушкарев, Россия), игр.

67. Оранжевый джаз (1993, реж. Александр Исупов, Россия), игр.

68. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина (1994, реж. Иржи Менцель, Россия/Чехия/Великобритания/Франция/Италия), игр.

69. Заколдованные (1994, реж. Гарник Азарян, Россия/Беларусь), игр.

70. Третий не лишний (1994, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

71. Я свободен, я ничей (1994, реж. Валерий Пендраковский, Россия), игр.

72. Простодушный (1994, реж. Евгений Гинзбург, Россия), игр.

73. Курочка Ряба (1994, реж. Андрей Кончаловский, Россия/Франция), игр.

74. Призрак моего дома (1994, реж. Павел Любимов, Россия), игр.

75. Русское чудо (1994, реж. Михаил Кокшенов, Россия), игр.

76. Русский счет (1994, реж. Михаил Кокшенов, Россия), игр.

77. Триста лет спустя (1994, реж. Виктор Волков, Россия), игр.

78. Жених из Майами (1994, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

79. Мужчина легкого поведения (1994, реж. Александр Полынников, Россия), игр.

80. Прохиниада-2 (1994, реж. Александр Калягин, Россия), игр.

81. Колесо любви (1994, реж. Эрнест Ясан, Россия), игр.

82. Воровка (1994, реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский, Россия), игр.

83. На кого Бог пошлет (1994, реж. Владимир Зайкин, Россия), игр.

84. Вальсирующие наверняка (1994, реж. Максим Воронков, Россия), игр.

85. Веселенькая поездка (1994, реж. Борис Небиеридзе, Россия/Украина), игр.

86. Самолет летит в Россию (1994, реж. Алексей Капилевич, Россия), игр.

87. Последнее дело Вареного (1994, реж. Виталий Мельников, Россия), игр.

88. С ума сойти (1994, реж. Сергей Кучков, Россия), игр.

89. Затоваренная бочкотара (1994, реж. Виталий Галилюк, Россия), игр.

90. Американская дочь (1995, реж. Карен Шахназаров, Россия/США), игр.

91. Все будет хорошо (1995, реж. Дмитрий Астрахан, Россия), игр.

92. Приют комедиантов (1995, реж. Александр Александров, Россия), игр.

93. Московские каникулы (1995, реж. Алла Сурикова, Россия), игр.

94. Роковые яйца (1995, реж. Сергей Ломкин, Россия/Чехия), игр.

95. Авантюра (1995, реж. Виталий Макаров, Россия/Украина), игр.

96. Орел и решка (1995, реж. Георгий Данелия, Россия), игр.

97. Особенности национальной охоты (1995, реж. Александр Рогожкин, Россия), игр.

98. Ширли-мырли (1995, реж. Владимир Меньшов, Россия), игр.

99. Ехай (1995, реж. Георгий Шенгелия, Россия), игр.

100. Домовик и кружевница (1995, реж. Дмитрий Воробьев, Россия), игр.

101. Спасибо, доктор (1995, реж. Владимир Зайкин, Россия), игр.

102. Клюква в сахаре (1996, реж. Александр Полынников, Россия), игр.

103. Мужчина для молодой женщины (1996, реж. Мурад Ибрагимбеков, Россия), игр.

104. Привет, дуралеи! (1996, реж. Эльдар Рязанов, Россия), игр.

105. 1001 рецепт влюбленного кулинара (1996, реж. Нана Джорджадзе, Россия/Франция/Грузия/Украина/Бельгия/Германия), игр.

106. Агапэ (1996, реж. Геннадий Байсак, Россия), игр.

107. Барханов и его телохранитель (1996, реж. Валерий Лонской, Россия), игр.

108. Импотент (1996, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

109. Операция «С новым годом» (1996, реж. Александр Рогожкин, Россия), игр.

110. Президент и его женщина (1996, реж. Елена Райская, Россия), игр.

111. Ревизор (1996, реж. Сергей Газаров, Россия), игр.

112. Возвращение броненосца (1996, реж. Геннадий Полока, Россия/Беларусь), игр.

113. Новогодняя история (1996, реж. Александр Баранов, Россия), игр.

114. Карнавальная ночь-2 (1996, реж. Евгений Гинзбург, Россия), игр.

115. Аферы, музыка, любовь… (1997, реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Россия), игр.

116. Все мои Ленины (1997, реж. Харди Волмер, Россия/Эстония/Дания/Финляндия), игр.

117. Не валяй дурака (1997, реж. Валерий Чиков, Россия), игр.

118. Он не завязывал шнурки (1997, реж. Александр Черных, Россия/Польша), игр.

119. Полицейские и воры (1997, реж. Николай Досталь, Россия), игр.

120. Сирота казанская (1997, реж. Владимир Машков, Россия), игр.

121. Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски (1997, реж. Владимир Мирзоев, Россия), игр.

122. Дон Кихот возвращается (1997, реж. Василий Ливанов, Россия/Болгария), игр.

123. Три истории (1997, реж. Кира Муратова, Россия/Украина), игр.

124. Бедная Саша (1997, реж. Тигран Кеосаян, Россия), игр.

125. Бомба (1997, реж. Дмитрий Месхиев, Россия), игр.

126. Корабль двойников (1997, реж. Валерий Комиссаров, Россия), игр.

127. Дети понедельника (1997, реж. Алла Сурикова, Россия), игр.

128. Новейшие приключения Буратино (1997, реж. Дин Махаматдинов, Россия), игр.

129. Мама не горюй (1997, реж. Максим Пежемский, Россия), игр.

130. История про Ричарда, Милорда и прекрасную Жар-птицу (1997, реж. Нино Ахвелидиани, Россия), игр.

131. Моцарт в Петербурге (1997, реж. Константин Селиверстов, Россия), игр.

132. Не послать ли нам гонца… (1998, реж. Валерий Чиков, Россия), игр.

133. Ночной визит (1998, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

134. Серебряные головы (1998, реж. Евгений Юфит, Россия), игр.

135. Перекресток (1998, реж. Дмитрий Астрахан, Россия/Беларусь), игр.

136. Страна глухих (1998, реж. Валерий Тодоровский, Россия/Франция), игр.

137. Сочинение ко Дню победы (1998, реж. Сергей Урсуляк, Россия), игр.

138. Кокки - бегущий доктор (1998, реж. Светлана Баскова, Россия), игр.

139. Незнакомое оружие или Крестоносец-2 (1998, реж. Иван Дыховичный, Россия), игр.

140. Хочу в тюрьму (1998, реж. Алла Сурикова, Россия), игр.

141. Особенности национальной рыбалки (1998, реж. Александр Рогожкин, Россия), игр.

142. Горько! (1998, реж. Юрий Мамин, Аркадий Тигай, Россия), игр.

143. Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь (1998, реж. Илья Макаров, Россия), игр.

144. Когда все свои (1998, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

145. Примадонна Мэри (1998, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

146. Райское яблочко (1998, реж. Роман Ершов, Россия), игр.

147. Судья в ловушке (1998, реж. Сергей Колосов, Россия), игр.

148. Кому я должен - всем прощаю (1998, реж. Валерий Пендраковский, Россия), игр.

149. Бобака Саскервилей (1998, реж. Евгений Румянцев, Россия), игр.

150. Суперхирург (1998, реж. Андрей Бадин, Россия), игр.

151. Дзенбоксинг (1998, реж. Глеб Алейников, Александр Дулерайн, Россия), игр.

152. Лунный папа (1999, реж. Бахтиёр Худойназаров, Россия/Австрия/Германия/Таджикистан/Узбекистан/Швейцария/Франция/Япония), игр.

153. Плачу вперед (1999, реж. Виктор Титов, Россия), игр.

154. Тонкая штучка (1999, реж. Александр Полынников, Россия), игр.

155. Употребить до (1999, реж. Петр Точилин, Россия), игр.

156. Небо в алмазах (1999, реж. Василий Пичул, Россия/Франция), игр.

157. Любовь зла… (1999, реж. Владимир Зайкин, Россия), игр.

158. Китайский сервиз (1999, реж. Виталий Москаленко, Россия), игр.

159. Президент и его внучка (1999, реж. Тигран Кеосаян, Россия), игр.

160. Восемь с половиной долларов (1999, реж. Григорий Константинопольский, Россия), игр.

161. Особенности русской бани или е-банные истории (1999, реж. Алексей Рудаков, Россия), игр.

162. Максимилиан (1999, реж. Роман Качанов, Россия), игр.

163. Кадриль (1999, реж. Виктор Титов, Россия), игр.

164. Святой и грешный (1999, реж. Иван Соловов, Россия), игр.

165. Ультиматум (1999, реж. Анатолий Эйрамджан, Россия), игр.

166. Черный жемчуг (1999, реж. Николай Соловцов, Россия), игр.

167. Шутить изволите? (1999, реж. Мирза-Ага Ашумов, Россия), игр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ажимова Л.В. Эволюция социального статуса кино: дис. ... кандидата философских наук: 09.00.13 [Место защиты: Дальневост. федер. ун-т]. – Владивосток: 2017.

2. Антонова Н.Л., Пименова О.И. Гастрономические практики как предмет социологического анализа: направления исследований // Дискуссия. 2016. № 2(65). С. 72-76.

3. Басте Д.Г. Гастрономическая культура как социальный феномен // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2025. №2. С. 13-20. DOI: 10.24412/2220-2404-2025-2-18

4. Бурдье П. Различение: социальная критика суждения // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 25-48.

5. Герман-мл. А. Ребята, мы говорим с вами и про вас! // КиноПоиск. 2015. Режим доступа: https://www.kinopoisk.ru/media/article/2600142/ (дата обращения: 18.09.2025).

6. Ермолаев В.А. Состояние гастрономии как отражение социальных потребностей // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2023. Т. 25. № 2(89). С. 58-63. DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-89-58-63

7. Жабский М.И., Тарасов К.А. Кино в социальном аспекте. – Москва: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2025.

8. Кожоридзе Г.Г. Кино как социокультурный индикатор: теоретико-методологический анализ динамики кинопредпочтений российской молодежи (2000–2020-е гг.) // Общество: социология, психология, педагогика. 2025. № 8. С. 33-40. DOI: 10.24158/spp.2025.8.4

9. Котельникова З.В. Взаимосвязь практик потребления алкоголя с социальной структурой современной России // Социологические исследования. 2015. № 4. С. 105-112.

10. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – Москва: «Искусство», 1974.

11. Ловчев В.М. Алкоголь в российской культуре. Конфликтологический аспект. – Казань: КНИТУ, 2012.

12. Мартыненко Т.С. Кино как предмет социологического анализа: особенности современного кинематографа // Вестник московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2023. № 29(2). С. 120-139. DOI: 10.24290/1029-3736-2023-29-2-120-139

13. Михайлова Я.Д. Социальные функции кинематографа // Молодой ученый. 2018. №16 (202). С. 272-274.

14. Мкртычева М.С. Кино как предмет социологического изучения: возможности и перспективы // Теория и практика общественного развития. 2012. №12. С. 113-118.

15. Позднякова М.Е. Алкогольные традиции в современной России // Россия реформирующаяся. 2011. №10. С. 350-372.

16. Сохань И.В. Трансформации современной гастрономической культуры и тоталитет фастфуда // Экономическая социология. 2013. Т. 14. № 15. С. 171-178.

17. Травер П.В. История и образ кабака и трактира в русской культуре. Часть 1. Об истории кабака на Руси и трактира в России // История и современность. 2013. №1. С. 90-109.

18. Янковский Ф. «Кино редко отвечает на вопросы, оно их задаёт» // ТАСС. 2023. Режим доступа: https://tass.ru/interviews/18832723 (дата обращения: 19.09.2025).

19. Albeniz I. In praise of complexity: From gastronomy to gastrology // International Journal of Gastronomy and Food Science. 2021. V. 25. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2021.100360

20. Chandraa R. Longitudinal Abuse and Sentiment Analysis of Hollywood Movie Dialogues using LLMs / R. Chandraa, Ren G., Group-H // CoRR, abs/2501.13948. 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2501.13948.

21. Chrzan J. Alcohol. Social Drinking in Cultural Context. – New York: Routledge, 2013. DOI: 10.4324/9780203071380

22. Fischler C. Food, self and identity // Social Science Information. 1988. V. 27. № 2. P. 275-293. DOI: 10.1177/053901888027002005

23. Karaosmanoğlu D. How to study ethnic food: senses, power, and intercultural studies // Journal of Ethnic Foods. 2020. № 7. Article 11. DOI: 10.1186/s42779-020-00049-1

24. Mai M. Filme und kulturelle Identität // Handbuch Filmsoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH. 2018. P. 1-17. DOI: 10.1007/978-3-658-10947-9_78-1

25. Nascimento J. Art, Cinema and Society: Sociological Perspectives // Global Journal of human-social science: C Sociology & Culture. 2019. V. 19. № 5. P. 18-28.

REFERENCES

1. Albeniz I. “In praise of complexity: From gastronomy to gastrology.” International Journal of Gastronomy and Food Science, 2021. V. 25. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2021.100360

2. Antonova N.L., Pimenova O.I. “Gastronomicheskie praktiki kak predmet sociologicheskogo analiza: napravleniya issledovanij” [Gastronomic practices as an object of sociological analysis: research ways]. Diskussiya [Discussion]. 2016. N 2(65). P. 72-76. (in Russian)

3. Azhimova L.V. Evolyuciya social'nogo statusa kino [Evolution of the social status of cinema]. Vladivostok, 2017. (in Russian)

4. Baste D.G. “Gastronomicheskaya kul'tura kak social'nyj fenomen” [Gastronomic culture as a sociocultural phenomenon]. Humanities, social-economic and social sciences [Humanities, socio-economic and social sciences]. 2025. N 2. P. 13-20. (in Russian)

5. Burd’e P. “Razlichenie: social'naya kritika suzhdeniya” [Distinction: Social Critique of Judgment]. Ekonomicheskaya sociologiya [Economic sociology]. 2025. Vol 6. N 3. P. 25-48. (in Russian)

6. Chandraa R., G. Ren, Group-H. Longitudinal Abuse and Sentiment Analysis of Hollywood Movie Dialogues using LLMs. CoRR, abs/2501.13948, 2025. DOI: 10.48550/arXiv.2501.13948

7. Chrzan J. Alcohol. Social Drinking in Cultural Context. New York: Routledge, 2013.

8. Ermolaev V.A. “Sostoyanie gastronomii kak otrazhenie social'nyh potrebnostej” [The state of gastronomy as a reflection of the needs in society]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Social'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki [News of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Social, humanitarian, medical and biological sciences]. 2023. Vol 25. N 2(89). P. 58-63. (in Russian)

9. Fischler C. “Food, self and identity.” Social Science Information. 1988. V. 27. N 2. P. 275-293. DOI: 10.1177/053901888027002005

10. Karaosmanoğlu D. “How to study ethnic food: senses, power, and intercultural studies.” Journal of Ethnic Food. 2020. N 7. Article 11. DOI: 10.1186/s42779-020-00049-1

11. German-young. A. “Rebyata, my govorim s vami i pro vas!” [Guys, we are talking to you and about you!]. KinoPoisk. 2015. Available at: https://www.kinopoisk.ru/media/article/2600142 (accessed: 18.09.2025). (in Russian)

12. Kotel’nikova Z.V. “Vzaimosvyaz' praktik potrebleniya alkogolya s social'noj strukturoj sovremennoj Rossii” [Relationship of alcohol consumption with social structure of contemporary Russia]. Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological research]. 2015. N 4. P. 105-112. (in Russian)

13. Kozhoridze G.G. “Kino kak sociokul'turnyj indikator: teoretiko-metodologicheskij analiz dinamiki kinopredpochtenij rossijskoj molodezhi (2000–2020-e gg.)” [Movies as a sociocultural indicator: theoretical and methodological analysis of the dynamics of film preferences of Russian youth (2000-2020s)]. Obshhestvo: sociologija, psihologija, pedagogika [Society: sociology, psychology, pedagogy]. 2025. N 8. P. 33-40. DOI: 10.24158/spp.2025.8.4 (in Russian)

14. Krakauer Z. Priroda fil'ma. Reabilitaciya fizicheskoj real'nosti [The Nature of Film. Rehabilitation of Physical Reality]. Moscow, “Iskusstvo”, 1974. (in Russian)

15. Lovchev V.M. Alkogol' v rossijskoj kul’ture [Alcohol in Russian culture. Conflictological aspect]. Kazan', KNITU, 2012. (in Russian)

16. Mai M. “Filme und kulturelle Identität.” Handbuch Filmsoziologie. Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH. 2018. P. 1-17. DOI: 10.1007/978-3-658-10947-9_78-1 (in German)

17. Martynenko T.S. “Kino kak predmet sociologicheskogo analiza: osobennosti sovremennogo kinematografa” [Cinema as a subject or sociological analysis: features of modern cinematography]. Vestnik moskovskogo universiteta. Seriya 18. Sociologiya i politologiya [Moscow University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science]. 2023. N 29 (2). P. 120-139. DOI: 10.24290/1029-3736-2023-29-2-120-139 (in Russian)

18. Mihajlova Ya.D. “Social'nye funkcii kinematografa” [Social functions of cinematography]. Molodoj uchenyj [Young scientist]. 2018. N 16(202). P. 272-274. (in Russian)

19. Mkrtycheva M.S. “Kino kak predmet sociologicheskogo izucheniya: vozmozhnosti i perspektivy” [The cinema as a subject of sociological study: potentialities and prospects]. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. 2012. N 12. P. 113-118. (in Russian)

20. Nascimento J. “Art, Cinema and Society: Sociological Perspectives.” Global Journal of human-social science: C Sociology & Culture. 2019. V. 19. N 5. P. 18-28. (in Russian)

21. Pozdnyakova M.E. “Alkogol'nye tradicii v sovremennoj Rossii” [Alcohol traditions in modern Russia]. Rossiya reformiruyushchayasya [Russia reforming]. 2011. N 10. P. 350-372. (in Russian)

22. Sokhan I. “Transformacii sovremennoj gastronomicheskoj kul'tury i totalitet fastfuda” [Transformations of modern gastronomic culture and the totality of fast food]. Ekonomicheskaya sociologiya [Economic sociology]. 2013. Vol. 14. N 15. P. 171-178. (in Russian)

23. Travert P.V. “Istoriya i obraz kabaka i traktira v russkoj kul'ture. CHast' 1. Ob istorii kabaka na Rusi i traktira v Rossii” [The history and the image of a pub and a tavern in Russian culture. Part 1. About the history of a pub in ancient rus and a tavern in Russia]. Istoriya i sovremennost' [History and modern times]. 2013. N 1. P. 90-109. (in Russian)

24. Yankovskij F. “Kino redko otvechaet na voprosy, ono ih zadayot” [Cinema rarely answers questions, it asks them]. TASS. 2023. Available at: https://tass.ru/interviews/18832723 (accessed: 19.09.2025). (in Russian)

25. Zhabskij M.I., Tarasov K.A. Kino v social'nom aspekte [Cinema in a social aspect]. Moscow, Kanon+ ROOI “Reabilitaciya”, 2025. (in Russian)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Медианная представленность алкоголя в фильмах во временной динамике (в секундах). Составлено автором.

Рис. 2. Длительность представленности алкогольных напитков. Составлено автором.

Рис. 3. Время представленности водки в фильмах (в секундах). Составлено автором.

Рис. 4. Время представленности шампанского в фильмах (в секундах). Составлено автором.

Рис. 5. Время представленности пива в фильмах (в секундах). Составлено автором.

Рис. 6. Длительность представленности алкогольных напитков в первой и второй половине 1990-х годов. Составлено автором.

Рис. 7. Сравнение сильноалкогольных и слабоалкогольных напитков (в секундах). Составлено автором.

Рис. 8. Разнообразие алкогольных напитков во временном разрезе. Составлено автором.

Рис. 9. Представленность алкоголя во временном разрезе (в секундах). Составлено автором.

Рис. 10. Сравнение статистически-значимых средних показателей по жанру фильма (в секундах). Составлено автором.

Рис. 11. Сравнение статистически-значимых средних показателей по формату фильма (в секундах). Составлено автором.

Рис. 12. Сравнение статистически-значимых средних показателей по фильмам, снимавшимся в коллаборациях с другими странами, либо усилиями одной стран (в секундах). Составлено автором.

Рис. 13. Сравнение статистически-значимых средних показателей по фильмам, сюжет которых включает в себя культурное взаимодействиями с другими странами (в секундах). Составлено автором.

Рис. 14. Сравнение статистически-значимых средних показателей по временному контексту фильмов (в секундах). Составлено автором.

Рис. 15. Сравнение статистически-значимых средних показателей по виду кинематографа (в секундах). Составлено автором.

О журнале

- История журнала

- Редакционный совет и редакционная коллегия

- Авторы

- Этические принципы

- Правовая информация

- Контакты

Авторам

- Регламент принятия и рассмотрения статьи

- Правила оформления статьи

- Правила оформления сносок

- Правила оформления списка литературы

Номера журналов

- Артикульт-59 (3-2025)

- Артикульт-58 (2-2025)

- Артикульт-57 (1-2025)

- Артикульт-56 (4-2024)

- Артикульт-55 (3-2024)

- Артикульт-54 (2-2024)

- Артикульт-53 (1-2024)

- Артикульт-52 (4-2023)

- Артикульт-51 (3-2023)

- Артикульт-50 (2-2023)

- Артикульт-49 (1-2023)

- Артикульт-48 (4-2022)

- Артикульт-47 (3-2022)

- Артикульт-46 (2-2022)

- Артикульт-45 (1-2022)

- Артикульт-44 (4-2021)

- Артикульт-43 (3-2021)

- Артикульт-42 (2-2021)

- Артикульт-41 (1-2021)

- Артикульт-40 (4-2020)

- Артикульт-39 (3-2020)

- Артикульт-38 (2-2020)

- Артикульт-37 (1-2020)

- Артикульт-36 (4-2019)

- Артикульт-35 (3-2019)

- Артикульт-34 (2-2019)

- Артикульт-33 (1-2019)

- Артикульт-32 (4-2018)

- Артикульт-31 (3-2018)

- Артикульт-30 (2-2018)

- Артикульт-29 (1-2018)

- Артикульт-28 (4-2017)

- Артикульт-27 (3-2017)

- Артикульт-26 (2-2017)

- Артикульт-25 (1-2017)

- Артикульт-24 (4-2016)

- Артикульт-23 (3-2016)

- Артикульт-22 (2-2016)

- Артикульт-21 (1-2016)

- Артикульт-20 (4-2015)

- Артикульт-19 (3-2015)

- Артикульт-18 (2-2015)

- Артикульт-17 (1-2015)

- Артикульт-16 (4-2014)

- Артикульт-15 (3-2014)

- Артикульт-14 (2-2014)

- Артикульт-13 (1-2014)

- Артикульт-12 (4-2013)

- Артикульт-11 (3-2013)

- Артикульт-10 (2-2013)

- Артикульт-9 (1-2013)

- Артикульт-8 (4-2012)

- Артикульт-7 (3-2012)

- Артикульт-6 (2-2012)

- Артикульт-5 (1-2012)

- Артикульт-4 (4-2011)

- Артикульт-3 (3-2011)

- Артикульт-2 (2-2011)

- Артикульт-1 (1-2011)

- Отозванные статьи

.png)