O.S. DAVYDOVA “Testaments” of Orpheus: “The Archaic” as a creative principle of symbolist artists

THE “PRECEPTS” OF ORPHEUS: “THE ARCHAIC” AS A CREATIVE PRINCIPLE OF SYMBOLIST ARTISTS

Research article

UDC 7-049.1

DOI: 10.28995/2227-6165-2021-3-60-74

Author: Davydova Olga Sergeevna, Ph.D. in the History of Arts, Leading Researcher Associate at the Scientific Research Institute of Theory and History of Arts of the Russian Academy of Arts (Moscow, Russia), e-mail: davydov-olga@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-6834-3291

Summary: The article undertakes a multidimensional philosophical and aesthetic analysis of symbolist artists' perception of Antiquity through the prism of visual myth-making, archaic in its inner nature. The legendary time of the poetic covenants of Orpheus before the ancient Greek classics, as well as the period of Homer's archaicism, are seen as metaphorical coordinates to separate true historical Antiquity from those images in which the modern age has found its illusory Hellas. Using examples from Western European and Russian art, succinct generalisations and, for the first time, introducing documentary material, the author concludes that the question of the “archaic” or creatively primordial (partly chaotic) beginning of the Symbolist art is the question of their relationship not so much with history as with the poetry of the ghostly past, which the modernist artists sought to awaken, to revive, hoping to find in it the true life features of their imagined artistic ideals.

Keywords: Art History, Late 19th and Early 20th century, Visual Art, Symbolism, Art Nouveau, Antiquity, Archaic, Hellas, Iconography, Artistic Thinking, Poetic Principles, Visual Mythmaking

«ЗАВЕТЫ» ОРФЕЯ: «АРХАИКА» КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ХУДОЖНИКОВ-СИМВОЛИСТОВ

Научная статья

УДК 7-049.1

DOI: 10.28995/2227-6165-2021-4-60-74

Автор: Давыдова Ольга Сергеевна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (Москва, Россия), е-mail: davydov-olga@yandex.ru

ORCID: 0000-0002-6834-3291

Аннотация: В статье предпринят многоаспектный философско-эстетический анализ восприятия художниками-символистами Античности сквозь призму архаического по своей внутренней природе визуального мифотворчества. Предшествовавшее древнегреческой классике легендарное время поэтических заветов Орфея, как и период гомеровской архаики, рассматриваются в качестве метафорических координат, позволяющих отделить подлинную историческую Античность от тех образов, в которых эпоха модерна обрела свою иллюзорную Элладу. На основе примеров из области западноевропейского и русского искусства, емких обобщений и впервые вводимых документальных материалов автором делается вывод, что вопрос об «архаическом», творчески первозданном (отчасти – хаотическом), начале искусства символистов – это вопрос об их взаимоотношениях не столько с историей, сколько с поэзией призрачного былого, которое художники модерна стремились пробудить, воскресить, в надежде найти в нем подлинные черты жизни своих воображаемых художественных идеалов.

Ключевые слова: искусствознание, изобразительное искусство конца XIX – начала ХХ века, символизм, модерн, Античность, архаика, Эллада, иконография, художественное мышление, поэтические принципы, визуальное мифотворчество

For citation:

Davydova O.S. “"Testaments" of Orpheus: "The Archaic" as a creative principle of symbolist artists.” Articult. 2021, no. 4(44), pp. 60-74. (in Russ.) DOI: 10.28995/2227-6165-2021-4-60-74

Древний ритм метаморфозы все еще бродит по миру…

Габриэль д’Аннунцио. Леда без лебедя. 1913

Искусство модерна развивалось согласно лирико-поэтическим законам. Неслучайно как на внешнем иконографическом, так и на внутреннем смысловом уровне часто встречаемым визуальным героем в творчестве художников-символистов и их преемников был образ поэта-Орфея: от прерафаэлитов, Одилона Редона, Пюви де Шавана до Александра Сеона и художников группы «Наби», от Гюстава Моро до Жана Дельвиля, от Михаила Врубеля, Виктора Борисова-Мусатова и мирискусников до таких художников-модернистов, как Василий Кандинский, Жан Кокто, Пабло Пикассо, Джорджо де Кирико, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Рене Магритт и других мастеров XX века, унаследовавших психологический опыт символизма в области понимания духовной природы языка искусства. Мысль Андрея Белого о том, что Орфей – символ «творческого начала в искусстве», символ «собственного (индивидуального – О.Д.) строя души», музыкальной силой переживания «приводящий в движение косность материи», античная маска символистского сознания, чувствующего религиозное, потустороннее начало жизни [Белый, 1994, с. 58‑60], – органична как западноевропейскому, так и отечественному модернизму ранней и средней стадий. Несмотря на трагизм судьбы, на роковое самоотречение от жизни во имя творчества, для художников-символистов Орфей был олицетворенным идеалом «победителя», вестником божественного порядка, который своим предчувствием вечности наполнял внешний мир лирической гармонией инобытия (таков, например, поэт-гимнопевец на полотне бельгийского художника Анто Ка́рта «Победитель», 1914, Собрание города Ла-Лувьер, Бельгия). Согласно поэтическому мироощущению художников выстраивались и отношения символистского искусства с философско-эстетическими категориями «времени и вечности», «истории и воображения», «былого и мечтаемого», причем доминирующую роль в этих диалогах играла собственная мифотворческая интуиция мастеров – чувство непрерывной поэтической метаморфозы, превращавшей богов Древности в звезды (например, Ж. Дельвиль «Забвение страстей», 1913, частное собрание); «предвечные, горние силы»1, рок, судьбу – в камни и скалы (А. Бёклин «Прометей», 1882, частное собрание; П. Боннар «Похищение Европы», 1919, Музей искусств Толидо, США); а тени минувших жизней – в образы искусства (например, В.Э. Борисов-Мусатов «Реквием», 1905, ГТГ): «Старые сверстники, вместе с тобой они обитают…» (цит. по: [Хайдеггер, 2008, с. 458]), – писал романтик Фридрих Гёльдерлин, с которым художники-символисты чувствовали внутреннюю связь.

В контексте самобытного поэтического видения прошлого было воспринято и то художественное греко-римское наследие, которое, преобразившись сквозь призму индивидуальных тем и настроений символистов, легло в основание уникального образного мира «Античности модерна»2. При этом нельзя не отметить историко-философскую двойственность смысловых параллелей, возникающих между нашей эпохой и предшествующим столетием. После двух мировых войн и экзистенциальных потрясений XX века художественный мир модерна своей утопически страстной попыткой визуализировать поэтическую стихию творчества кажется такой же Атлантидой Серебряного века, таким же «Призраком Эллады» или отрешенным «Островом мертвых» ушедшей в прошлое Belle Époque, какой для афинян времен Платона была затонувшая Атлантида3 Золотого века. На уровне визуальных ассоциаций можно заметить, что эмоционально-смысловой колорит этого образа в самих своих истоках сочетал противоречивые, но органично слитые друг с другом краски: мажорную ауру в духе «Призраков Эллады» Василия Поленова4 – раннего примера символико-романтических поисков нового поэтизма в русском изобразительном искусстве второй половины XIX века – с чувством уединенного трагизма, созвучного «Храму Афины-Парфенос» (1881–1882, ГТГ) Поленова или «Острову мертвых» Арнольда Бёклина, ставшего одним из художественных кумиров эпохи символизма5 (см., например, «Остров мертвых» 1883 года, Старая Национальная галерея, Берлин; в 1880–1886 годы художник создал пять вариантов картины). Миф у Бёклина обретает новую визуальную плоть, эмоционально оказываясь ближе духу архаики, еще ненормированному формой, и эллинизму, теряющему устойчивость классического периода. Неслучайно в произведениях Бёклина так часто встречаются гротесковые интонации, своим утробно-телесным началом диссонирующие с возвышенной гармонией греческой классики. Открытый Бёклиным путь драматически-натуралистического развития античной темы в изобразительном искусстве найдет адептов во многих странах, наиболее самобытно выразившись в идиллическом натуроподобии композиций Ганса Тома и в устойчивой пантеистической сценографии Франца фон Штука.

Творчество Бёклина, хотя и имело большое влияние на русских художников как на зрителей, однако на практике пластическое освоение Античности в искусстве отечественных мастеров шло в направлении преодоления чувственного («кентаврически-звериного») натурализма бёклиновского типа. И все же мы неслучайно в начало размышлений над темой об орфических заветах Античности в искусстве символистов внесли сближение между именами Бёклина и Поленова. Важно отметить, что в контексте развития истории восприятия в чем-то абсурдно-хаотической поэтики Бёклина Поленов, в творчестве которого берет начало один из истоков лирико-философской пейзажной интонации русского символизма, был в числе тех первых отечественных мастеров, которые открыли значение немецкого художника как реформатора идеалистической и академической интерпретации Античности в качестве классически сбалансированной образной системы. Конечно, символисты (причем не только в России) прорыв в области понимания творчества Бёклина приписывали исключительно себе. Так, например, Сергей Яремич писал: «Когда в конце XIX столетия импрессионизм и новоидеализм, свободная передача впечатлений природы и свободная игра фантазии завоевали симпатии публики, тогда были наконец поняты и оценены великие представители нового искусства, которые, принадлежа по рождению ко много старшему поколению, всю жизнь свою встречали непонимание и индиференцизм и только в поздней старости добились признания. Таковы Бёрн Джонс, Уотс, Пюви де Шаван, Бёклин» [Яремич, б.д., л. 1]. Однако живое мифотворческое чувство природы, присущее Бёклину, Поленов понял уже в 1872 году, особым образом выделив его «похожее на опьянение от опиума» (В.Д. Поленов. Письмо к И.Н. Крамскому. 12 апреля 1875) (цит. по: [Сахарова, 1964, с. 171]) творчество среди «мюнхенских субъективистов»: «Его считают сумасшедшим, но не все» (В.Д. Поленов. Письмо к родным. 8 сентября 1872) [Сахарова, 1964, с. 80], – замечал он. К рубежу XIX–XX веков в свою «опьяненность» работами Бёклина Поленов внес большую аналитическую глубину и теоретическое понимание: «Бёклин по преимуществу пейзажист, но пейзаж у него связан с человеком, в нем находящимся, так что все вместе составляет общее целое, выражающее всегда какое-либо душевное состояние» (В.Д. Поленов. Письмо к родным. 8 сентября 1872) [Сахарова, 1964, с. 109]. Совершая в 1911 году свое последнее восточное путешествие, подплывая к острову Корфу и не имея возможности на него сойти из-за карантина, Поленов вспоминал именно Бёклина и его «Остров мертвых» (скорее всего, Поленов мог видеть работу 1883 года в Старой национальной галерее в Берлине во время поездки по Германии в 1907 году): «А интересно было бы взглянуть на остров смерти Бёклина и Виллу Ахиллеса... Вечер тихий, небо звездное, море между островами спит» (В.Д. Поленов. Письмо к Н.В. Поленовой. 13/26 июля 1911) [Сахарова, 1964, с. 671]. Свое увлечение греческим миром в пейзаже, правда, решенном в совершенно иных, чем у Бёклина образах, в частности, в прозрачно-музыкальных тонах «Призрачной Эллады», Поленов воплотил в целом ряде живописных, театрально-декорационных и даже музыкальных произведений (подробнее см.: [Пастон, 2016; Давыдова, 2020‑b]). В определенном смысле Поленов стоит у истоков создания особого рода «гиперборейской6 Античности», иконография которой на новом уровне поэтической интерпретации складывается в творчестве русских художников эпохи модерна (М.А. Врубель, Л.С. Бакст, В.А. Серов, К.Ф. Богаевский, В.И. Денисов и др.).

Британский историк искусства Эрнст Гомбрих в концептуальном исследовании «Зеркало и карта. Теория визуального изображения» (1975) [Gombrich, 1982], посвященном анализу разных выразительных возможностей пластического языка, выделял два типа визуальных образов – зеркальный и топографический. Под зеркальным типом английский искусствовед понимал прежде всего произведения, основанные не на буквальном подражании видимому источнику, а представляющие собой органичный синтез индивидуально понятых и прочувствованных художником наблюдений. Топографический тип визуальных образов сравним, по мнению Гомбриха, с механической передачей видимости, близкой к топографической карте местности, которая при всей достоверности лишена таинственного духовного синтеза, преображающего макет, натуралистическую копию в художественный образ. Если исходить из этой интерпретации, то Античность модерна органично вписывается в зеркальную типологию, воплощая представления художников об искусстве Древней Греции и Древнего Рима на основе их собственной поэтической интуиции. Не документальная точность, не фактографическое следование классическим образцам Античности с ее исторически выверенной периодизацией в первую очередь характерны для символистских обращений к этой теме. Переворотным моментом в интерпретации образов Эллады в искусстве модерна стало то, что художники-символисты восприняли Античность прежде всего в ее архаических мифотворческих истоках. Это привело к возможности обобщения конкретных знаний о разных временных периодах искусства Древней Греции с поэтически инспирированным внутренним видением ее образа. Конечно, стоит учитывать то, что большое влияние на воображение художников эпохи модерна оказывали открытия памятников архаического периода7, происходившие в результате интенсивных археологических работ последней трети XIX – начала XX века на острове Крит, в Трое, Микенах, Афинах. В частности, эстетическую революцию в представлении художественной общественности о внутренней силе искусства архаики – искусства, восходящего по степени эмоциональной выразительности к мистическим глубинам египетской пластики, – произвели найденные в 1863–1866 и 1885–1890 годах статуи куросов и кор, а также пьедесталы, архитектурные фрагменты и рельефы, уцелевшие после разрушения храмов Акрополя в 480 году до н. э. персами. После ухода врагов обломки статуй были бережно захоронены афинянами и, будучи обнаруженными во второй половине XIX века, получили название «персидского мусора». Однако характер подобных внешних влияний имел сложную – непрямолинейную – природу.

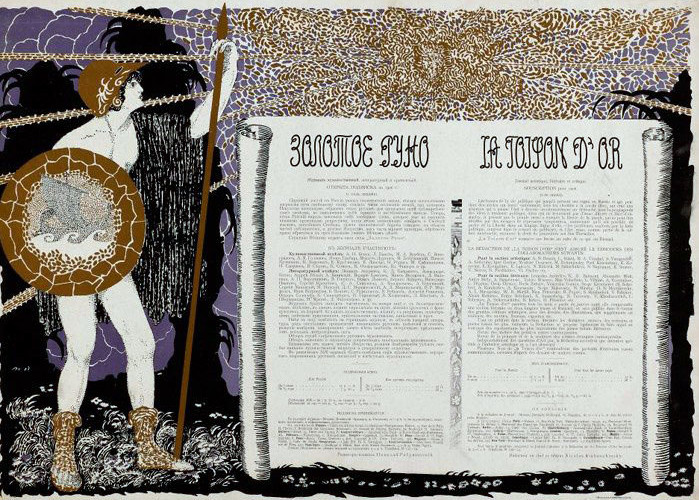

Открытие архаики, изменившее представление о классическом каноне древнегреческого искусства, привело не только к конкретизации исторической фактуры, но и к поэтизации Древности, к усилению хаотического абстрактного элемента непредсказуемости в контексте восприятия Античности художниками модерна. Временная дистанция между жизнью образов искусства разных веков постепенно упразднялась. Вольные интерпретации античных мотивов стали появляться как в живописном, так и в графическом творчестве, о чем дают представления многочисленные издания, украшенные козлоногими панами и кентаврами, сатирессами и нимфами, «аполлонами», «венерами» и «афинами палладами». Почти в каждой стране среди художников-символистов можно найти новых аргонавтов за Золотым руном и Орфеев, тоскующих по Эвридике, которые оживают своими визуальными одами на страницах журналов по искусству. Названия этих изданий – не менее символичны и носят антикизированный характер: для Берлинского сецессиона – это художественно-литературный журнал «Pan» («Пан», 1895–1900), для Мюнхенского сецессиона – «Jugend» («Юность», 1896–1940, с перерывами), для Венского сецессиона – «Ver Sacrum» («Весна священная», 1898–1903), для русского модерна – «Весы» (1904–1909), «Золотое руно» (1906–1909) и «Аполлон» (1909–1917).

Графический облик журнала «Золотое руно» (рис. 1), например, последовательно отражал программу новых эстетических поисков московских художников-символистов круга «Голубой розы». Неслучайно эмблемой журнала, созданной Николаем Феофилактовым, стала ладья аргонавтов. Самоотождествление художников с героями древнегреческого эпоса доходило до подлинного забвения настоящего: «Я человек, насквозь пропитанный духом античной Эллады и эпохи Возрождения, только живущий ими и для них» [Феофилактов, 21 июня 1899], – писал Феофилактов, отражая тот общий идеалистический подъем настроения, который заставлял художников проецировать свое настоящее на индивидуально близкие периоды прошлого [Давыдова, 2020‑a].

Рис. 1. Рекламный плакат подписки журнала «Золотое руно» на 1906 год. По эскизу Н.П. Феофилактова. Цветная литография (дореволюционная печать). На щите изображена ладья – эмблема журнала по эскизу Н.П. Феофилактова.

Не только художники «Голубой розы» ощущали себя аргонавтами. Даже в реальной топографии символисты пытались обрести эстетический прообраз Античности, о чем сами порой отзывались не без иронии. В одном из писем 1895 года к будущей жене Елене Александровой Виктор Борисов-Мусатов, путешествовавший по Кавказу и Крыму, рисовал следующую картину: «Буквально надо было брать приступом каждую станцию по Военно-Грузинской дороге. <…> Это был настоящий поход аргонавтов. Если бы мы знали, что Колхида8 не стоит пути. Если кто и захочет искать золотое руно, то пусть его ищет по берегам бешеного Терека и Арагвы. Там лежит оно при каждом завороте Дарьяла, при каждом изгибе Арагвы. Там на каждой версте сказки и сны становились действительностью, я же никогда не обладал фантазией, дающей подобное. / Там, сидя на камне средь бешеных волн, я замирал в благоговейном восторге… <…> И чуть было не бросил свою палитру в Терек. Мне показалось, что нечего думать передать хотя одно такое чудное мгновение, какие тут бывают тысячи, и из которых ни одно я не видел еще на холсте. Это убедило меня в бессилии не дерзновенных художников. Но надо было поспешить в Колхиду, и каждый шаг я покидал с сожалением» [Борисов‑Мусатов, лето 1895].

Именно орфическая Античность – Античность как следствие поэтической тоски по воображаемому прошлому – имеет самые точные практические основания в эстетических взглядах символистов на искусство как на метафизическую сферу душевной жизни человека.

С одной стороны, открытие архаики стало источником дополнительных эмоционально обогащающих представлений о пластическом языке и духовной наполненности наследия Эллады. С другой стороны, художественное потрясение, произведенное архаической скульптурой в сознании людей эпохи модерна, можно сравнить с экзистенциальным шоком: «…архаическая скульптура предполагает иное, чем в классике, отношение зрителя и произведения, а именно – их магическое единство» (цит. по: [Трофимова, 2016, c. 23]), – писал австрийский искусствовед первой половины XX века, теоретик и историк античного искусства Гвидо фон Кашнитц-Вайнберг. Напомним, что потенциальный зритель юных кор и куросов, предназначавшихся для храмов и воздвигнутых на могилах, находился за чертой физически видимого горизонта, так как был обитателем потустороннего мира – богом (долгое время в корах видели жриц Афины) или усопшим, что, конечно, не исключало и обратного воздействия архаической скульптуры на живых. Отражение художественного умонастроения эпохи модерна в искусствоведческих концепциях можно обнаружить, прежде всего, в трудах Аби Варбурга, в размышлениях об искусстве Возрождения впервые показавшего Античность как систему скрытых лейтмотивов, как неиссякаемое, хотя порой и неявное, призрачное начало, которое способно к субстанциональному присутствию в контексте другой художественной эпохи и другого стилистического языка. Подобный научный подход стал органичным результатом символистского психологического опыта, который доминировал на рубеже XIX–XX столетий и характеризовался восприятием образов в качестве самостоятельных субстанций – замкнутых самоценных категорий, обладающих собственным визуальным обликом и душевным строем, собственным онтологическим бытием «вещи в себе», таким же весомым и эфемерным, как поэтическое произведение.

Идеальное (порой буколическое) равновесие, которое ассоциировалось с Золотым веком греческой классики, было поколеблено (хотя и оно находило свое отражение, например, у Борисова-Мусатова – «Дафнис и Хлоя», 1901, частное собрание; «Пруд. Этюд к картине Дафнис и Хлоя», начало 1900-х, ГРМ; карандашные наброски 1896–1897 годов, ГТГ). И все же, в образах символистских «кор», с их загадочными улыбками, в раздумье обращенными в иномирье (вспомним, «языческую» [Станюкович, л. 97], как считал сам художник, картину Борисова-Мусатова «Изумрудное ожерелье», 1903–1904, ГТГ), оживала архаическая гомеровская Эллада, тесно связанная с культом поэтических метаморфоз. Вторжение характерной архаики в устоявшиеся веками каноны греческой классики усугубило чувство эсхатологической обреченности в постижении судеб героев Эллады, являвшихся частыми персонажами символистского искусства, таких как – Эдип, Орфей, Прометей, Эвридика, Персефона. Уже упомянутый Борисов-Мусатов, например, записывает сложный по настроению тревоги античный сон, в котором главным действующим лицом является страдающий Прометей, образно воплощавший внутреннее «я» самого художника: «…море. Со скалы падали потоки воды. Водопад. И он в мучениях, придавленный гигантской скалой. Он едва дышал. Он рвался на свободу. Туда вверх. К солнцу <…> Чтобы вырвать его отсюда, к нему спустился могучий орел, в котором сердце сжималось от мук прометеевых и протягивал сильную лапу на помощь ему. Но усилия его были тщетны» [Борисов‑Мусатов, 1902 (?), л. 9].

Не без взаимосвязи с чувством «расшатываемой» архаикой гармонии в эпоху модерна активизируется интерес творческого сообщества к древнегреческой классической трагедии. Призвуки страха перед «эребовой бездной» – почти языческого страха смерти, в глубины которого стремились заглянуть символисты, – нашли свое воплощение и в произведениях изобразительного искусства. В данном контексте логически предсказуемо упомянуть программное произведение русского модерна «Древний ужас» («Terror antiquus», 1908, ГРМ) Бакста, который наиболее ярко среди русских художников-символистов выразил нарративный аспект античной темы. Образы Античности Бакста по своей художественной природе – сложны и неоднородны. Грезивший гомеровской Элладой художник, русский д'Аннунцио в изобразительном искусстве, Бакст создал не совсем равнозначные по своей мистической экзальтированности образы. Переживаемое им чувство Античности на пластическом уровне воплотилось не столько в его программной картине «Древний ужас», грешащей философской предвзятостью и схематизмом, сколько в таких произведениях как «Элизиум» (1906, ГТГ; 1906, занавес для Драматического театра В.Ф. Комиссаржевской, ГРМ) или в сюрреалистически текучих формах картины «Осень. Ваза (Автопортрет)» (1906, ГРМ), в журнальной графике, а также декорациях и эскизах к балетам «Русских сезонов».

Однако именно картину «Древний ужас» Бакст задумывал в качестве кульминации, синтезирующей и его античные переживания от поездки в Грецию в 1907 году, и, как писал художник, мучившие его в этой картине слова Василия Розанова «о таинстве, о “присутствии” в космосе Божества» (Л.С. Бакст. Письмо В.В. Розанову. 9 февраля 1909) [Бакст, 2012, с. 147‑148]. Стремясь создать современный миф об архаическом прошлом, художник писал о процессе создания картины в июне 1908 года: «Все время проходит как в угаре; работаю усердно над картиной... <…> В картине много изменений – статуя становится страшна и фон мрачнее – я все добиваюсь, чтобы картина меня самого смущала жуткостью; вода на самом первом плане недостаточно “бездонна”» (Л.С. Бакст. Письмо Л.П. Гриценко-Бакст. 27. 07. [1908]) [Бакст, 2012, с. 137]. Бездонной архаике прошлого причастны и некоторые дорнахские, испанские и крымские пейзажи 1910-х–1920-х годов Максимилиана Волошина (а также его теоретические размышления, высказанные, например, в статье «Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст)» [Волошин, 1909]), и таврические виды Константина Богаевского, зачастую балансирующие на грани органичного первозданного хаоса и усмиренной стихии (см., в частности, К. Богаевский «Киммерия», 1919, собрание Георгия Нисина).

Кульминационным моментом в творческом подходе символистов к образам древней истории становится усиление субъективного начала в сближении с прошлым, при котором, как справедливо писал Михаил Алпатов, «археология, с ее современными методами работы, не может заменить истории искусств» [Алпатов, 1987, с. 16]. В эпоху модерна Эллада, как и идеалистические одиссеевы странствия в поисках Золотого руна, превращается в «поэтическую материю», в грёзу, в «независимую эманирующую вселенную, ароматное дуновение, исходящее из вещей через сновидца» [Башляр, 1998, с. 25], – обращаясь к терминологии Гастона Башляра.

К архаике художники-символисты тяготели на сущностном уровне, обращаясь к ней, прежде всего, как к принципу образотворчества. Именно на основе синтеза классического и архаического начал вырастал целостный художественный организм идеальной символистской Античности, обладающей и гармоничными, и деструктурирующими элементами. Символистские идеализации, рожденные поэтически пережитым мифом, не зависели от этического характера образа, включая как свет, так и тень, как созерцание, так и мятеж. Вот как об этом смятении чувств писал Александр Бенуа в статье «В ожидании гимна Аполлону», ставшей своеобразным манифестом журнала «Аполлон», откровенно ориентированного на идеалистическое понимание искусства: «…мы только переживаем агонию, в которой таится великая красота (и прямо театральная пышность) апофеоза, и, смущенные переизбытком, мы кричим: еще, еще свету. / Но, все же, мы не совсем уверены, переживаем ли мы восторг радости или восторг отчаяния. Нас что-то окутывает и пьянит, мы все более и более возносимся <…> и мы сами далеко не уверены в том, не спалят ли нас лучи восходящего солнца, не ослепит ли оно нас. <…> Нужно молиться о вдохновении… И нужно еще молиться о том, чтобы гимн этот не был “красивой литературой”, а подлинной частью жизни, вернее всей жизнью» [Бенуа, 1909]. Гармоничность и идеализированная возвышенность духа Аполлона, тему которого также проводил образ отрешенного от плотских страстей Орфея, совмещались в искусстве модерна со стихийным выплеском вакхических эмоций культа Диониса. Вот почему в своем творчестве символисты зачастую синтезировали эмоционально неспокойные, насыщенные телесной экспрессией образы (например, Франц фон Штук, Огюст Роден, Иван Мясоедов) с неоклассическими, более рафинированными тенденциями в духе Мориса Дени, Аристида Майоля, Александра Головина или упомянутого выше Бенуа, который выражал свое аполлоническое умонастроение не только в творчестве, но и в самом бытовом контексте, например, в общении с друзьями. Устраивая по средам творческие встречи у себя на квартире, художник писал Дмитрию Философову: «У меня есть мое маленькое назначение на земле. Я учу красоте и не теории о красоте, а самой подлинной красоте. В этом моя милостыня, это я раздаю направо и налево. Я только это и делаю. В этой области я чист, я нечто вроде пророка, я учитель. <…> от тебя бы первого зависело совершить метаморфозу и сделать из моих будущих вечеринок – Афины» [Бенуа, 1905]. И хотя в этой цитате, любопытной с точки зрения характеристики индивидуальности Бенуа, ощутимо сквозное дыхание личной обиды художника на Сергея Дягилева, Философова и других членов религиозно-философского кружка петербургских символистов (например, Дмитрия Мережковского, Василия Розанова), тем не менее артистическое горение Бенуа было таким же глубоко искренним, как и его слова из письма к Баксту: «…я постараюсь до старости сохранить священное и истинное Аполлоново пламя» [Бенуа, 14 января 1899, л. 4].

На теоретическом уровне концепция аполлонического и дионисийского начал в искусстве развивалась под влиянием идей Фридриха Ницше, изложенных в эстетическом трактате «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). Теория Ницше о музыке как ритмическом источнике двух стихий проявления духа в искусстве обозначила две главные эстетические группы в области восприятия художниками модерна артистического потенциала греческого наследия. Первая группа была связана с экспрессивным выражением стихии страстности (оргиастичности, дионисийства); вторая – культивировала неоплатоническую отрешенность от страстей и идеал совершенной классической гармонии (аполлоническое начало). Культ Аполлона, на иконографическом уровне проводимый через образ Орфея, в искусстве модерна соседствовал, а иногда и накладывался на увлечение художников вакхическим дионисийством творческого порыва. В этом смысле показателен, например, тот интерес, который художники проявляли к языку танца. В одном из писем Борисова-Мусатова к Бенуа можно найти неожиданное признание: «Вчера был на Дункан. Боги воскресли. Я видел великого Пана» [Борисов‑Мусатов, 31 января 1905]. Античный идеал самого Борисова-Мусатова, воспринятый сквозь призму искусства Сандро Боттичелли, в большей степени имел аполлонический, чем дионисийский характер, черпая свой визуальный строй в орфической (поэтической) тоске художника по незримому образу-душе Эвридике. Тем не менее и эллинская «радость песен, радость красок», с их вечно юным возгласом «Эвоэ», как писал Волошин о греческом духе, оживавшем в пластическом языке танцев Айседоры Дункан [Волошин, 1988], не была чужда Борисову-Мусатову, что нашло иносказательный отзвук в сезонных иконографических предпочтениях художника – в его любви к весне, к пробуждению пантеистических сил природы, преодолевающей мертвящий сумрак царства «тлена» – «форменной зимы» [Борисов‑Мусатов, 3 октября 1899]. Влечение Борисова-Мусатова к Античности, обретаемой на грани аполлонического и дионисийского культа, разделяли не только художники, но и поэты Серебряного века, неоднократно писавшие о значении аттического мира для жизнетворной энергии их искусства: «Все мне опротивело, кроме Греции», – замечал Александр Блок о той недостижимой стране, «которая мечтается в таинственные часы, той Греции, которую благородные потомки отвлекли от суеты земли, в которую нам привычно углубляться, как в мечту Золотого Века…» [Блок, 1982, с. 89]. В этом признании Блока проявилось характерное для символистов влечение к творческой прародине, которое позволим себе назвать «синдромом Улисса». Подобные настроения шли изнутри самой эпохи. Неслучайно Блоку словно вторит Бакст: «Первого хорошо знающего Грецию спроси, кто олицетворяет собой идеал грека, Прометей, Геракл, Ахилл или Сократ, получишь в ответ: Улисс!» [Бакст, 2012, с. 145].

Говоря о процессе «витализации» Античности, о процессе придания ей внутренней современности, позволяющей отрешиться от современности внешней, стоит иметь в виду, что насыщенная смыслами и чувствами поэтика символистского искусства опиралась, конечно, не только на интуитивные прозрения художников, но и на то внимание, с которым они относились к вещному историческому миру – миру с археологическими (предметно реальными) корнями. В этом контексте уместно вспомнить, например, о методах работы и произведениях Гюстава Моро, который, формируя визуальную лексику своего образного языка, делал тщательные зарисовки в Помпеях во время путешествия по Италии в 1857 году. При этом в творчестве Моро, как и в творчестве Бёклина9, реализуется, прежде всего, собственная мифотворческая концепция. Связь с реальным историческим фактом, с подлинной пластической интонацией прошлого накладывается в символизме на экзистенциальную действительность душевного мира, позволяя с большей художественной убедительностью «зафиксировать» мечту. Симптоматичным примером художественного, сугубо личностного освоения мифологических сюжетов в воображаемом пространстве истории, – то есть примером синкретичного характера произведений символистов, – может служить небольшая коллекция восковых фигур, сделанных Моро для некоторых из главных персонажей его картин – Геракла, Прометея, язычницы Саломеи (Музей Гюстава Моро, Париж). Исходя из чувства внутреннего родства незримого визуального образа с внешним реальным пространством, эти фигуры Моро использовал для поиска наиболее выразительного композиционного решения, видя в них точки опоры, обладающие хотя и искусственной, но телесно неоспоримой для визуального искусства достоверностью (напомним, что к такому приему воплощения живописной идеи с помощью «скульптурной» натуры прибегал и Врубель, работая над образом Демона).

И все же, несмотря на жизнеутверждающие мечты, теневая сторона связи с прошлым накладывала свой отпечаток на искусство символистов не только в виде творческой ностальгии. Преемственность между Древностью и современностью была переживаема художниками как на уровне вдохновляющего подъема, созидательной стихии мифотворчества, то есть восходящей энергии, так и на уровне нисходящей силы, тождественной для всех эпох, даже столь прекрасных, как Античность, – обреченность на разрушение, тленность и смерть неизбежно проступали во внутреннем взаимодействии с прошлым. Неслучайно реминисценции возвышенных состояний (ассоциирующиеся с теми или иными героями) в иконографии символистов и их преемников за пределами эпохи модерна зачастую перемешиваются с гнетущими воспоминаниями. Так, например, на одной из картин нидерландской художницы Чарли Тороп (дочери лидера символизма в Голландии Яна Торопа) голова Медузы Горгоны своими скульптурно четкими чертами с сюрреалистическим магизмом напоминает благородный профиль Аполлона, опрокинутый в ядовито болотную листву («Поверженная голова Медузы», 1938–1939, Городской музей Амстердама).

Однако смерть в символистском мироощущении не столько разлагала следы жизни, сколько позволяла в художественных произведениях обрести ее душевно неуничтожимую ипостась. Таким, например, стал образ бдящего и ночью оборотня смерти – сна, голубым наваждением немой летаргии накатывающего на сознание и пробуждающего в нем затаенные в реальности слои воображения (см., в частности, Фернан Кнопф «Голубое крыло», 1894, Королевский музей изящных искусств Бельгии, Брюссель). Чувство двойственности, лежавшее в основании психологического своеобразия мышления художников модерна, формирует и две доминирующие модели в отношении символистов к Античности. Следует обратить внимание, что, разграничивая эти модели теоретически, в самом произведении и мироощущении авторов, как правило, оба начала – гармоническое и диссонансное, отрицательно и положительно заряженные – сливались в одну эмоционально-смысловую константу художественной атмосферы, ауры. Показательными в этом смысле стали упомянутые в начале статьи варианты картины Бёклина «Остров мертвых», послужившие источником для развития символистского восприятия Античности как чарующей обреченности. Эта композиция Бёклина пользовалась у современников большой популярностью, органично в себе сочетая заманчивые для символистов противоположные настроения – меланхоличную красоту души и печаль смерти, трагическую приговоренность жизни фатальной логике движения к концу. В финском изобразительном искусстве эпохи модерна, что небезынтересно и в контексте изучения искусства Российской империи дореволюционного периода, своеобразной парафразой «Острова мертвых» Бёклина служит, например, фантастический образ «Острова мечтаний» Аксели Галлен-Каллела, к которому художник обращался дважды (1897, частное собрание; 1902, Художественный музей Турку, Финляндия) – одиноко курящийся античный храм на вершине горы, затерянной в водном пространстве лунного света. Лирически трогательный отклик образ Бёклина находит и в графической миниатюре Хуго Симберга «Река жизни» (1896, Художественный музей «Атенеум», Хельсинки). Изгибающаяся водным руслом бесконечность спокойно влечет наполненную книжными призраками лодку жизни хрупкой души, облаченной в белый гиматий, и кажется, что между тонкими рамками чернеющих стволов деревьев и далью лугов, зеленеющих под лиловатой синью неба, этому движению в вечность не будет конца. Визуальную перекличку с поэтически-философским переживанием чувства смерти, наделенным языческим оттенком «бёклиновской Античности» «Острова мертвых», можно ощутить и в мечтах-элегиях русских художников. Вспомним, например, прозрачную иллюзорность печали «Кладбища» Поленова (1897, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Москва); терпкую грусть, красным пыланием сочащуюся в болотно-зеленой дали загробного мира «Элизиума» (занавес) Бакста; сумрачную романтику «Элегии» (1893, Мемориальный музей-квартира А.М. Васнецова, Москва) Аполлинария Васнецова, в которой сквозь кладбищенский рисунок кипарисов проступает страстное томление по платоническим образам прошлого, удержанного искусством в атмосфере пейзажа; или обманчиво-двойственное настроение выцветающей зелени «Острова любви» (1900, ГТГ) Константина Сомова. Завуалированная Античность Сомова, как и тайная Эллада Борисова-Мусатова, проявляется не столько на иконографическом уровне, сколько на уровне переживания неизбежной, увлекающей в хаос метаморфозы, скрытой в реальной жизни форм и чувств.

В статье 1913 года «Мотив выбора ларца» [Фрейд, 1995] Зигмунд Фрейд емко и точно отразил двойственность восприятия образов древнегреческой мифологии, которая была присуща мыслителям и художникам эпохи модерна. Главной темой статьи стала попытка ученого показать естественность смысловых метаморфоз, при которых образ Психеи-души оказывается связанным не только с мотивом любви и весны, но и с мотивом смерти. В сущности, этот текст Фрейда иллюстрирует тождество, которое в эпоху модерна возникло между категориями идеально-гармоничными и закономерно-фатальными, трагически естественный контрапункт которых мог бы проиллюстрировать спокойный сон «Мертвого Амура» Александра Сеона – маленькая лирическая Античность-бабочка, декоративно приколотая к монотонной стене небытия («Мертвый Амур», около 1890, Музей современного искусства Сент-Этьен Метрополь, Франция; рисунок исполнен для фронтисписа к 10 роману Жозефена Пеладана «Пантеон» из серии «Латинский декаданс»).

Интерпретационные поиски художников модерна в области обретения собственного по художественной концепции образа Античности выразились в разных подходах – от программно-эсхатологического до идеалистически-мистического, от аллегорически-мифологического и конкретно-сюжетного до потаенного, ассоциативно-метафорического, поэтически многомерного. Именно поэтому Античность модерна, увиденная сквозь призму архаического мифотворчества, синтезирует в себе разные образные миры камерных (индивидуальных) «античностей» художников, список которых можно было бы увеличивать и увеличивать. Однако цель данной работы – в принципиальной характеристике той новаторской символистской тенденции, которая обнаруживается в попытке преображения образов классического наследия в художественные миры собственной идеальной Эллады, созданной согласно поэтическим заветам Орфея. Так, например, «сугубо» внутренний подход к постижению и воскрешению образов прошлого через многочисленные «пелены» собственных переживаний сказался на особенностях раскрытия античной темы Врубелем, для которого архаика прежде всего проступала сквозь Византию. В этом контексте интересен диалог, приведенный в воспоминаниях Л.В. Ковалевского, произошедший во время совместной поездки художников в Кирилловскую церковь в Киеве в 1900-м году: «Мы вышли на воздух. Выйдя, стояли долго, глядя на дали и на луга; не помню, о чем говорили, но почему-то разговор коснулся Греции. Я спросил, был ли М[ихаил] А[лександрович] в Греции. “Да, был, – ответил он, – но вы ошибаетесь, если думаете, что Греция лучше вот этого, что мы сейчас видим. Греция серая, каменистая, и небо не такое, как здесь. Нет! Здесь колоритнее!”» (цит. по: [Врубель. No comments, 2012, с. 159]. Врубелю как символисту Античность нужно было открыть в себе – причем открыть как принцип – как архаический метод нового визуально-поэтического мифотворчества, что отразилось, например, в его «Пане» (1899, ГТГ; рис. 2). О подобном субъективном смешении времен на основе художественного мифа писал в 1897 году и Бакст: «…чисто детское желание видеть живыми азбучные истины, встречать на улице “проявления необыкновенной души” из хрестоматии Бастэна и прогуливаться с Платонами, Христами, Лукрециями и Пенелопами…» [Бакст, 2012, с. 33].

Рис. 2. М.А. Врубель. Пан. 1899. Холст, масло. 124х106,3. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Символистская Эллада – страна, субъективно создаваемая, обретаемая согласно поэтическим законам на основе всматривания в глубины собственной души. Под влиянием этой модернизированно-архаической веры в поэтическое формотворчество в искусстве символистов, независимо от его национального варианта, и вырабатывалось особое чувство «внутреннего эллинизма» [Мандельштам, 1987, с. 63]. Словно воплощая в жизнь мысль Шарля Бодлера о том, что «миф есть идеальная материя для поэта» [Бодлер, 2013, с. 69], в эпоху модерна образ Орфея, действительно, стал символическим alter ego художника, лирическим двойником его скрытого «я». Поэзия исцеляла светом иллюзорного мира, поэтому в какие бы декадентские бездны мрака и ужаса не соскальзывал дух символизма, какою бы «тьмою не была объята тьма»10, перефразируя мысль Джеймса Джойса в его неприкаянном скитальце по векам «Улиссе» (1914–1921), в художественных образах, созданных языком модерна, все же был еще видим свет – идеальный свет искусства. Любовь эпохи модерна к звукам, краскам, образам, страсть художников-символистов к мифотворческому безудержу воображения оставили созидательный и нетленный след в творческом процессе XX века (подробнее см. [Геташвили, 2016]), ведь мечты – хотя и миражи, но они способны возрождаться. «Архаический тарантас» мифотворчества протянул свой ход через все XX столетие, не утратив главной движущей силы рождения образов – тоски по идеалу, возможно, и античному.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АГЭ – Архив Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

ГРМ – Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея, Москва

ОР ГРМ – Отдел рукописей Государственного Русского музея, Санкт-Петербург

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

ИСТОЧНИКИ

1. Бакст Л.С. Моя душа открыта. В 2-х книгах. Книга вторая. Письма. – Москва: Искусство-XXI век, 2012.

2. Белый А. Песнь жизни // Белый А. Критика. Эстетика. Теория Символизма. В двух томах. – Москва: Искусство, 1994. Т. II. – С. 58-60.

3. Бенуа А.Н. В ожидании гимна Аполлону // Аполлон. 1909. № 1 (октябрь). – С. 5-9.

4. Бенуа А.Н. Письмо к Л.С. Баксту. 14.01.1899. АГЭ. Ф. 9. Ед. хр. 22. Л. 4.

5. Бенуа А.Н. Письмо к Д.В. Философову. 1905, Пасха. АГЭ. Ф. 9. Ед. хр. 86. Лл. 14–14об.

6. Блок А. Из дневников и записных книжек. 1901-1921 // Блок А. Собрание сочинений в шести томах. – Ленинград: Художественная литература, 1982. Т. 5. – С. 77-278.

7. Бодлер Ш. Рихард Вагнер и «Тангейзер» в Париже // Бодлер Ш. Мое обнаженное сердце: Статьи, эссе / Пер. с фр. Л. Ефимова. – Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2013. – С. 59-81.

8. Борисов-Мусатов В.Э. Черновое письмо к Е.В. Александровой. Лето 1895. ОР ГРМ. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 21.

9. Борисов-Мусатов В.Э. Черновик письма к И.Э. Грабарю. 3 октября 1899. ОР ГРМ. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хрю 16. Л. 5.

10. Борисов-Мусатов В.Э. Листок из блокнота с записью снов. 1902 (?). ОР ГРМ. Ф. 27. Оп. 1. Ед. хр. 42. Л. 9.

11. Борисов-Мусатов В.Э. Письмо к А.Н. Бенуа. 31 января 1905. ОР ГРМ. Ф. 137. Ед. хр. 739. Л. 2об.

12. Волошин М. Архаизм в русской живописи (Рерих, Богаевский и Бакст) // Аполлон. 1909. № 1. – С. 43-53.

13. Волошин М. Танец. Айседора Дункан // Волошин М. Лики творчества. – Ленинград: Наука, 1988. – С. 392-395.

14. Волошин М. О смысле танца // Волошин М. Лики творчества. – Ленинград: Наука, 1988. – С. 395-399.

15. Врубель. No comments / Сост., вст. ст. Л. Барсова. – Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2012.

16. Джойс Дж. Улисс // Джойс Дж. Дублинцы. Улисс: новеллы, роман / Пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – С. 209-1128.

17. Мандельштам О. Слово и культура. – Москва: Советский писатель, 1987.

18. Станюкович В.К. Монография о художнике В.Э. Борисове-Мусатове. Заново переработанная и расширенная сравнительно с изданной в 1906 г. [1930]. ОР ГРМ. Ф. 27. Оп.1. Ед. хр. 87. На 156 л.

19. Феофилактов Н.П. Письмо к А.А. Арапову. 21 июня 1899. РГАЛИ. Ф. 2350. Оп. 2. Ед. хр. 60. Л. 3об.

20. Фрейд З. Мотив выбора ларца // Фрейд 3. Художник и фантазирование (сборник работ). – Москва: Республика, 1995. – С. 212-217.

21. Яремич С.П. Арнольд Бёклин: [рукопись]. [Б.д.]. АГЭ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 48. На 14 л.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатов М. Художественные проблемы искусства Древней Греции. – Москва: Искусство, 1987.

2. Башляр Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи / пер. с фр. Б.М. Скуратова. – Москва: Издательство гуманитарной литературы, 1998.

3. Геташвли Н.В. Во что превратится Венера… Образы античности в искусстве XX века. – Москва: БуксМАрт, 2016.

4. Гончарова Н. Несколько слов о «гиперборейской античности» Серебряного века и ее корнях // Мифологи Серебряного века: В 2 т. – Санкт-Петербург: Летний сад, 2003. Т. 1.: Ф. Зелинский, А. Кондратьев. – С. 11-68.

5. Давыдова О.С. «Кентаврические» грёзы, или «Голубые розы» московского декаданса // Experiment/Эксперимент. A Journal of Russian Culture. 2020. № 26.1. – Los Angeles: Univ. of Southern California. Idyllwild, California: Schlack. – Pp. 139-188. (a)

6. Давыдова О.С. В.Д. Поленов у истоков русского символизма // Архип Куинджи и его роль в развитии художественного процесса в ХХ веке. Илья Репин в контексте русского и европейского искусства. Василий Дмитриевич Поленов и русская художественная культура второй половины XIX – первых десятилетий XX века: материалы научных конференций. – Москва: Гос. Третьяковская галерея, 2020. – С. 575-593. (b)

7. Кольцов И.Е. Русская Атлантида. К истории древних цивилизаций и народов. – Москва: Алгоритм, 2012.

8. Пастон Э. Образы «эллинства» в творчестве Василия Поленова // Русское искусство. 2016. №2. С. 87-95.

9. Сахарова Е.В. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова: Хроника семьи художников. – Москва: Искусство, 1964.

10. Трофимова А.А. Архаическая статуя Коры. Выставка одного шедевра из музея Акрополя. – Санкт-Петербург: Государственный Эрмитаж, 2016.

11. Хайдеггер М. Жительствование человека // Хайдеггер М. Исток художественного творения / пер. с нем. А.В. Михайлова. – Москва: Академический Проект, 2008. – С. 457-464.

12. Gombrich E.H. Mirror and Map: theories of pictorial representation (Review Lecture) // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences. Vol. 270. № 903. Рр. 119-149.

13. Rapetti R. Le Symbolisme. – Paris: Flammarion, 2005.

14. Tihinen J.-H. From Myth-Builder to Oblivion Arnold Böcklin and Finnish Visual Art // “Fill Your Soul!” Paths of Research into the Art of Akseli Gallen-Kallela / ed. by T. Wahlroos. – Espoo: The Gallen-Kallela Museum, 2011. Pp. 60-70.

SOURCES

1. Bakst L.S. Moya dusha otkry`ta [My soul is open]. V 2-x knigax. Kniga vtoraya. Pis`ma [Book Two. Letters]. Moscow, Iskusstvo-XXI vek, 2012. (in Russ.)

2. Bely`j A. “Pesn` zhizni” [A song of life]. Bely`j A. Kritika. E`stetika. Teoriya Simvolizma [Criticism. Aesthetics. The Theory of Symbolism]. In two volumes. Moscow, Iskusstvo, 1994. Vol. II. Pp. 58-60. (in Russ.)

3. Benua A.N. “V ozhidanii gimna Apollonu” [Waiting for the hymn to Apollo]. Apollon [Apollo]. 1909, no. 1, oktyabr`, pp. 5-9. (in Russ.)

4. Benua A.N. Pis`mo k L.S. Bakstu. 14.01.1899 in Archive of GE. F. 9. Ed. xr. 22. L. 4. [Benois A.N. Letter to L.S. Bakst. 14.01.1899 in Archive of the State Hermitage Museum. Coll. 9. Item 22. L. 4] (in Russ.)

5. Benua A.N. Pis`mo k D.V. Filosofovu. 1905, Pasxa. in Archive of GE. F. 9. Ed. xr. 86. Ll. 14-14ob. [Benois A.N. Letter to D.V. Filosofov. 1905, Easter in Archive of the State Hermitage Museum. Coll. 9. Item 86. Ll. 14-14ob.] (in Russ.)

6. Blok A. “Iz dnevnikov i zapisny`x knizhek. 1901-1921” [From diaries and notebooks. 1901-1921]. Blok A. Sobranie sochinenij v shesti tomax [Collected Works in six volumes]. Leningrad, Xudozhestvennaya literature, 1982. Vol. 5. Pp. 77-278. (in Russ.)

7. Bodler Sh. “Rixard Vagner i ″Tangejzer″ v Parizhe” [Richard Wagner and Tannhäuser in Paris]. Bodler Sh. Moe obnazhennoe serdce: Stat`i, e`sse [My Naked Heart: Articles, Essays]. Per. s fr. L. Efimova. Saint-Petersburg, Limbus Press, 2013. Pp. 59-81. (in Russ.)

8. Borisov-Musatov V.E`. Chernovoe pis`mo k E.V. Aleksandrovoj. Leto 1895 in OR GRM. F. 27. Op. 1. Ed. xr. 8. L. 21. [Borisov-Musatov V.E. Draft letter to E.V. Aleksandrova. Summer 1895 in Department of Manuscripts of the State Russian Museum. Coll. 27. Inventory 1. Item. 8. L. 21]. (in Russ.)

9. Borisov-Musatov V.E`. Chernovik pis`ma k I.E`. Grabaryu. 3 oktyabrya 1899 in OR GRM. F. 27. Op. 1. Ed. xr. 16. L. 5. [Borisov-Musatov V.E. Draft of a letter to I.E. Grabar. 3 October 1899 in Department of Manuscripts of the State Russian Museum. Coll. 27. Inventory 1. Item.16. L. 5]. (in Russ.)

10. Borisov-Musatov V.E`. Listok iz bloknota s zapis`yu snov. 1902 (?) in OR GRM. F. 27. Op. 1. Ed. xr. 42. L. 9. [Borisov-Musatov V.E. Leaf from a notebook with a record of dreams. 1902 (?) in Department of Manuscripts of the State Russian Museum. Coll. 27. Inventory 1. Item. 42. L. 9]. (in Russ.)

11. Borisov-Musatov V.E. Pis`mo k A.N. Benua. 31 yanvarya 1905 in OR GRM. F. 137. Ed. xr. 739. L. 2ob. [Borisov-Musatov V.E. Letter to A.N. Benois. January 31, 1905 in Department of Manuscripts of the State Russian Museum. Coll. 137. Item. 739. L. 2ob.]. (in Russ.)

12. Dzhojs Dzh. “Uliss” [Ulysses]. Dzhojs Dzh. Dublincy. Uliss: novelly`, roman [Dubliners. Ulysses: a novel]. Per. s angl. V. Xinkisa, S. Xoruzhego. Saint Petersburg, Azbuka, Azbuka-Attikus, 2014. Pp. 209-1128. (in Russ.)

13. Feofilaktov N.P. Pis`mo k A.A. Arapovu. 21 iyunya 1899. RGALI. F. 2350. Op. 2. Ed. xr. 60. L. 3ob. [Feofilaktov N.P. Letter to A.A. Arapov. 21 June 1899. RGALI. Coll. 2350. Inventory 2. Item. 60. L. 3ob.]. (in Russ.)

14. Frejd Z. “Motiv vy`bora larcza” [The motif of choosing the chest]. Frejd Z. Xudozhnik i fantazirovanie (sbornik rabot) [The Artist and Imagination (Collected Works)]. Moscow, Respublika, 1995. Pp. 212-217. (in Russ.)

15. Mandel`shtam O. Slovo i kul`tura [The Word and Culture]. Moscow, Soviet writer, 1987. (in Russ.)

16. Stanyukovich V.K. Monografiya o xudozhnike V.E`. Borisove-Musatove. Zanovo pererabotannaya i rasshirennaya sravnitel`no s izdannoj v 1906 g. [1930] in OR GRM. F. 27. Op.1. Ed. xr. 87. Na 156 l. [Stanyukovich V.K. A monograph about the artist V.E. Borisov-Musatov. Redesigned and expanded in comparison with the [1930] published in 1906 in Department of Manuscripts of the State Russian Museum. Coll. 27. Inventory1. Item. 87. On 156 sheets]. (in Russ.)

17. Voloshin M. “Arxaizm v russkoj zhivopisi (Rerix, Bogaevskij i Bakst)” [Archaism in Russian painting (Roerich, Bogaevsky & Bakst)]. Apollon [Apollo]. 1909, no. 1, pp. 43-53. (in Russ.)

18. Voloshin M. “Tanecz. Ajsedora Dunkan” [Isadora Duncan]. Voloshin M. Liki tvorchestva [Faces of Creation]. Leningrad, Nauka, 1988. Pp. 392-395. (in Russ.)

19. Voloshin M. “O smy`sle tancza” [On the Meaning of Dance]. Voloshin M. Liki tvorchestva [Faces of Creation]. Leningrad, Nauka, 1988. Pp. 395-399. (in Russ.)

20. Vrubel`. No comments [Vrubel. No comments]. Sost., vst. st. L. Barsova. Saint Petersburg, Baltic Seasons, 2012. (in Russ.)

21. Yaremich S.P. Arnol`d Byoklin: [rukopis`] [Bez daty`] in Archive of GE. F. 7. Op. 1. Ed. xr. 48. Na 14 l. [Yaremich S.P. Arnold Böcklin: [Manuscript] [No date] in Archive of the State Hermitage Museum. Coll. 7 Inventory 1. Item. 48. On 14 sheets]. (in Russ.)

REFERENCES

1. Alpatov M. Xudozhestvenny`e problemy` iskusstva Drevnej Grecii [Artistic Problems of the Art of Ancient Greece]. Moscow, Iskusstvo, 1987. (in Russ.)

2. Bashlyar G. Voda i grezy`. Opy`t o voobrazhenii materii [Water and Dreams. Experience on the Imagination of Matter]. Per. s fr. B.M. Skuratova. Moscow, Humanitarian Literature Publisher, 1998. (in Russ.)

3. Davy`dova O.S. “"Kentavricheskie" gryozy`, ili "Goluby`e rozy`" moskovskogo dekadansa” [“Centauric” reveries, or “Blue Roses” of Moscow Decadence]. Experiment/E`ksperiment. A Journal of Russian Culture. 2020, no. 26.1. Los Angeles, Univ. of Southern California. Idyllwild, California, Schlack. Pp. 139-188. (in Russ.) (a)

4. Davy`dova O.S. “V.D. Polenov u istokov russkogo simvolizma” [Polenov at the Origin of Russian Symbolism]. Arxip Kuindzhi i ego rol` v razvitii xudozhestvennogo processa v XX veke. Il`ya Repin v kontekste russkogo i evropejskogo iskusstva. Vasilij Dmitrievich Polenov i russkaya xudozhestvennaya kul`tura vtoroj poloviny` XIX – pervy`x desyatiletij XX veka: materialy` nauchny`x konferencij. Moscow, State Tretyakov Gallery, 2020. Pp. 575-593. (in Russ.) (b)

5. Getashvli N.V. Vo chto prevratitsya Venera… Obrazy` antichnosti v iskusstve XX veka [What Will Venus Turn Into... Images of Antiquity in the Art of the XX Century]. Moscow, BuxMart, 2016. (in Russ.)

6. Gombrich E.H. “Mirror and Map: theories of pictorial representation (Review Lecture).” Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences. Vol. 270, no. 903, pp. 119-149.

7. Goncharova N. “Neskol`ko slov o "giperborejskoj antichnosti" Serebryanogo veka i ee kornyax” [A Few Words on “Hyperborean Antiquity” of Silver Age and its Roots]. Mifologi Serebryanogo veka: V 2 t. [Mythology of Silver Age: In 2 vol.]. Saint Petersburg, Summer Garden, 2003. T. 1.: F. Zelinskij, A. Kondrat`ev [Vol. 1.: F. Zelinsky, A. Kondratyev.]. Pp. 11-68. (in Russ.)

8. Hajdegger M. “Zhitel`stvovanie cheloveka” [Human living]. Hajdegger M. Istok xudozhestvennogo tvoreniya [The source of artistic creation]. Per. s nem. A.V. Mixajlova. Moscow, Academic Project, 2008. Pp. 457-464. (in Russ.)

9. Kol`czov I.E. Russkaya Atlantida. K istorii drevnix civilizacij i narodov [Russian Atlantis. To the history of ancient civilizations and peoples]. Moscow, Algorithm, 2012. (in Russ.)

10. Paston E`. “Obrazy` "e`llinstva" v tvorchestve Vasiliya Polenova” [Images of 'Hellenism' in the work of Vasily Polenov]. Russkoe iskusstvo [Russian Art]. 2016, no. 2, pp. 87-95. (in Russ.)

11. Rapetti R. Le Symbolisme [Symbolism]. Paris, Flammarion, 2005.

12. Tihinen J.-H. “From Myth-Builder to Oblivion Arnold Böcklin and Finnish Visual Art.” “Fill Your Soul!” Paths of Research into the Art of Akseli Gallen-Kallela. Ed. by T. Wahlroos. Espoo, The Gallen-Kallela Museum, 2011. Pp. 60-70.

13. Trofimova A.A. Arxaicheskaya statuya Kory`. Vy`stavka odnogo shedevra iz muzeya Akropolya [Archaic statue of Korah. Exhibition of one masterpiece from the Acropolis Museum]. Saint Petersburg, State Hermitage Museum, 2016. (in Russ.)

14. Saxarova E.V. Vasilij Dmitrievich Polenov. Elena Dmitrievna Polenova: Xronika sem`i xudozhnikov [Vasily Dmitrievich Polenov. Elena Dmitrievna Polenova: Chronicle of the family of artists]. Moscow, Iskusstvo, 1964. (in Russ.)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Рекламный плакат подписки журнала «Золотое руно» на 1906 год. По эскизу Н.П. Феофилактова. Цветная литография (дореволюционная печать). На щите изображена ладья – эмблема журнала по эскизу Н.П. Феофилактова.

Рис. 2. М.А. Врубель. Пан. 1899. Холст, масло. 124х106,3. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Источник: Давыдова О.С. Поэзия метаморфоз. Цветы и орнаменты Михаила Врубеля / Третьяковская галерея. Приложение. № 3 (72) 2021. С. 59.

СНОСКИ

1 Вербальный образ из гекзаметрической поэмы Ф. Гёльдерлина «Архипелаг» (1800).

2 Далее по тексту центральное для исследования понятие – «Античность модерна» – будет употребляться без кавычек.

3 Подробнее об Атлантиде с точки зрения научно-исторического анализа см.: [Кольцов, 2012].

4 Вариант эскиза декорации для живой картины «Афродита» и для оперы «Призраки Эллады», 1890-е, частное собрание, Москва; также см.: «Античный пейзаж», 1906, Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошницкого.

5 Интересные свидетельства общеевропейской увлеченности «античной бёклинианой» можно найти в воспоминаниях финского художника Ээро Ярнефельта, учившегося в 1883–1886 годах в Академии художеств в Санкт-Петербурге: «Весь Мюнхен живописует кентавров <…> Все это только имитации Бёклина, в то время, как сам Бёклин – нечто совершенно иное. В нем ощутимы радость жизни и юмор, и, благодаря этому, он лишен “замогильности”» (цит. по: [Tihinen, 2011, p. 65]; перевод – О.Д.), – писал он в 1890-х годах.

6 Гипербореи – в Древней Греции мифический блаженный народ, обитающий в северных краях. Подробнее см.: [Гончарова, 2003].

7 Архаика – ранний этап греческой истории искусства и культуры, датируемый VIII в. до н.э. – началом V в. до н.э. и предшествовавший классике – периоду высшего расцвета греческой культуры (V в до н.э. – конец IV в. до н.э.). В архаический период активно складываются основные формы общественной и духовной жизни Древней Греции, ведется интенсивное строительство храмовых комплексов и городов-полисов. В середине VII в. до н.э. в Греции появляется монументальная скульптура, основными типами которой были куросы – юноши и коры – девушки.

8 Колхида – древнегреческое название исторической области на западе Закавказья (восточное и юго-восточное побережье Чёрного моря), происходящее от имени местного племени (колхи), которых Геродот за тёмный цвет кожи, курчавые волосы и обрезание считал потомками египтян. Название Колхида (Kolchis) появляется впервые у античных авторов Пиндара и Эсхила в начале 1 тысячелетия до н. э. Местное название этой территории – Эгриси.

9 Интересно отметить, что мифотворческая концепция Бёклина рождалась прежде всего в Италии. В 1850 году он совершил свою первую поездку в Рим, после чего неоднократно возвращался в Италию, более того, на 10 лет поселился во Флоренции, обретя в тосканских землях идеальное место для образного «роста» собственной Античности: «Где сегодня можно найти вдохновение для создания произведения искусства?», – вопрошал Бёклин в одном из писем к Якобу Бурхардту и отвечал: «В Античности. Там творческое вдохновение исходило из самой жизни; но жизнь, как она разворачивается сегодня, мешает творчеству. Мы живем очень мало» (цит. по: [Rapetti, 2013, р. 48]).

10 У Джойса буквально: «…тьма в свете светит, и свет не объемлет ее» [Джойс, 2014, c. 241].

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 59 (2025, 3)

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)