A.A. ZHITENEV The Hieratic and Psalmic Word in the Graphic Art of Michael Shvartsman

THE HIERATIC AND PSALMIC WORD IN THE GRAPHIC ART OF MICHAEL SHVARTSMAN

Research article

UDC 7.071.1+76.01

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-47-58

Received: March 18, 2025. Approved after reviewing: June 02, 2025. Date of publication: June 30, 2025.

Author: Zhitenev Aleksandr Anatolyevich, Doctor in Philology, professor, Chair of Publishing, Voronezh State University (Voronezh, Russia), e-mail: zhitenev@phil.vsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-6365-4138

Summary: The article deals with the religious and philosophical foundations and aesthetic functions of the word in M. Shvartsman’s graphic art. The perception of the word in Shvartsman’s mind is paradoxical; on the one hand, the artist considers his experience of the ‘hierat’ inexpressible and any expression of it in verbal form (for example, in the title of a work) inauthentic and deliberately false; on the other hand, he appeals widely to the word in his practice of self-explanation (in his art theory and teaching practice) and uses it in his graphic art. But this word is not any word but a poetic, hieratic, or psalmic word. The article comments on the contexts of using only two variants of the word: hieratic and psalmic. The psalmic (‘divine’) word connects the graphic sheet with the act of ‘theurgy’, is used to deepen its content as revelations of religious experience about the structure of the world. The hieratic (‘human’) word is an author’s commentary, an improvisational theory of ‘hieratic’ art, which reveals a performative dimension in graphic art. In the space of the graphic sheet these two types of words can neighbour by indicating the circumstances of the work’s creation, its situationally experienced meaning and its metaphysical content.

Keywords: Mikhail Shvartsman, graphics, hieratic art, contemporaneity, contemporary art

ИЕРАТИЧЕСКОЕ И ПСАЛМИЧЕСКОЕ СЛОВО В ГРАФИКЕ МИХАИЛА ШВАРЦМАНА

Научная статья

УДК 7.071.1+76.01

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-47-58

Дата поступления: 18.03.2025. Дата одобрения после рецензирования: 02.06.2025. Дата публикации: 30.06.2025.

Автор: Житенев Александр Анатольевич, доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела, Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия), e-mail: zhitenev@phil.vsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-6365-4138

Аннотация: В статье рассматриваются религиозно-философские основания и эстетические функции слова в графике М. Шварцмана. Восприятие слова в сознании Шварцмана парадоксально: с одной стороны, художник считает свой опыт «иерата» невыразимым, а любое его выражение в словесной форме (например, в названии работы) – неаутентичным и заведомо фальшивым; с другой стороны, он широко апеллирует к слову в практике самообъяснения (в своей теории искусства и педагогической практике) и использует его в своей графике. Но это слово не любое, а поэтическое, иератическое или псалмическое. В статье комментируются контексты использования только двух вариантов слова: иератического и псалмического. Псалмическое («божественное») слово связывает графический лист с актом «теургии», служит углублению его содержания как религиозного откровения об устройстве мира. Иератическое («человеческое») слово – это авторский комментарий, импровизационная теория «иератического» искусства, которая обнаруживает в графике перформативное измерение. В пространстве графического листа эти два типа слова могут соседствовать, указывая на обстоятельства создания работы, ее ситуативно переживаемый смысл, на ее метафизическое содержание.

Ключевые слова: Михаил Шварцман, графика, иератическое искусство, современность, современное искусство

For citation:

Zhitenev A.A. “The Hieratic and Psalmic Word in the Graphic Art of Michael Shvartsman.” Articult. 2025, no. 2(58), pp. 47-58. (in Russian) DOI: 10.28995/2227-6165-2025-2-47-58

В советском нонконформизме взаимодействие слова и изображения – одна из наиболее широко разрабатываемых проблем. В искусствоведении наиболее репрезентативными для этого контекста, как правило, считаются практики, так или иначе связанные с московским концептуалистским кругом [Афанасьева, 2024, с. 6-8], однако на деле типология возможностей была много шире критики языка и деконструкции его властных претензий. Цель этой работы – системное описание способов работы со словом и интерпретация сферы «словесного» у М. Шварцмана.

Выбор цели определяет методологические установки статьи. В ее задачи не входит самоосоотнесение с искусствоведческой, семиотической, культурологической и другими историями рефлексии на тему взаимосвязи слова и изображения [Митчелл, 2017]: наша задача – исходить не из тех или иных исследовательских априори, а из опыта авторского самоистолкования. С этой точки зрения более полезными ориентирами видятся подходы, разработанные в рамках феноменологии искусства [Феноменология искусства, 1996; Ямпольская, 2018].

О необходимости рассмотрения слова как условия или основания изобразительности у Шварцмана говорили разные исследователи [Боровский, 2001, с. 25; Барабанов, 2005], однако в единственной специальной работе на эту тему [Тюгаева, 2013] нет ни характеристики текстов, которые использует художник, ни описания стратегий их использования, ни реконструкции его метаязыка. Тема взаимодействия слова и изображения у Шварцмана тем самым по-прежнему остается нераскрытой, новой. Реконструкция языка самоописания художника и характеристика связанного с ним контекста рассматривается как самоценная научная задача; сопоставление шварцмановской концепции с другими теоретическими моделями в этой работе не предполагается.

Во многих мемуарных свидетельствах сохранились указания на большую восприимчивость Михаила Матвеевича Шварцмана к слову – особенно поэтическому. О. Вельчинская вспоминает, что художник обладал даром выразительной устной речи и «словом владел виртуозно» [Вельчинская, 2011, с. 9]; О. Седакова отмечает, что «поэзия – и вообще стихия словесного <...> была ему необыкновенно внятна» [Воспоминания, 2011, с. 480]. В своей краткой автобиографии, описывая свой круг общения, Шварцман и 1960-е, и 1970-е связывает прежде всего с писательскими именами: «Близких контактов с так называемыми неофициальными художниками у меня не было. Так, товарищеские знакомства. Некоторых я знал по выставкам. <...> В 60-е годы <...> я познакомился с Кабаковым, позднее с Плавинским и Немухиным. Но в это время я больше общался с литераторами – Крученых, Домбровским, Штейнбергом-старшим. <...> В 70-е у меня были встречи со многими поэтами Петербурга и Москвы: Еленой Шварц, Виктором Кривулиным, Ольгой Седаковой, Сашей Величанским» [Шварцман, 2005а, с. 9].

Вдова художника, И. Шварцман, публикуя обширную переписку художника с поэтами, сообщает о его юношеских поэтических опытах: «Один трагический случай решил в пользу живописи – Миша оставил поэзию и сжег все тетради со стихами. После были одиночные возвращения по разным случаям» [Шварцман, 2011, с. 12]. В книге воспоминаний она отмечает, что Шварцман «никогда не говорил о своем юношеском увлечении и не допускал, чтобы кто-то об этом упоминал» [Шварцман, 2010, с. 165].

Тем примечательнее, что в эстетической теории Шварцмана слову было отведено вроде бы весьма незначительное место, а необходимость объясняться трактовалась как вынужденная мера: «Неудовлетворенный писаниями и выводами современников о живописи, отлагаю на день кисть <...>, чтобы молвить слово о деле моей жизни» [Шварцман, 2005б, с. 35]. При этом в разряд «современников», ответственных за инфляцию слова, попадают не столько писатели, сколько философы, взявшие на себя роль интерпретаторов искусства: «Эти философы приходят со своим тяжким книжным шкафом. В шкафу этом все актуальные книжицы, умных разных последних и предпоследних немцев. Давят этим шкафом всех по углам и все, робея, пикнуть боятся, а то-де уронят шкаф и вовсе задавят. Нет вам, господа!» [Шварцман, 2005б, с. 40].

Это «нет!» в значительной мере представляет собой шварцмановский ответ на стремление концептуалистского круга к широкой теоретической фундированности своей практики. Стоит подчеркнуть: использование художником слова «знак» свидетельствует скорее о реакции на популярный дискурс, нежели о стремлении опереться на те или иные знаковые теории. Сама практика соотнесения Шварцманом слова «знак» с выражением мистического по своей сути опыта должна служить предостережением от кажущихся такими очевидными, но тем не менее ложных параллелей.

Щварцмановское неприятие «вербалитета» и «вербалитариев», таким образом, – это прежде всего неприятие пустословия, связанного с искусством: «”Плетение словес” – это когда плетется корзина из слов, полая внутри» [Шварцман, 2005б, с. 40]. Другое дело, что в разряд «плетения словес» попадало практически все, что не резонировало с внутренними установками художника, а «неточность, непрозрительность и поверхностность, вызывающие неудовлетворение и досаду» [Шварцман, 2005б, с. 44], виделись ему почти в каждом опыте описания его работы.

Рафинированному, но «плетеному» слову противопоставлялось, с одной стороны, «косноязычие», оправдываемое искренностью и заинтересованностью в предмете: «Помнишь завет, данный Моисею? “Не заботься о том, что и как сказать”» [Шварцман, 2005б, с. 59], а с другой – невербальный язык образов-«знаков», способный открывать истину вещей: «Художник обращается ко всем, произнося (вызывая) формою имена, чтобы их узнавали и чрез них (имена) отличали духо-носителей имен и любили их» [Шварцман, 2005б, с. 40].

Обращение к слову – даже если речь идет о простом именовании работ – это компромисс с полем культуры, в котором, адресуясь к совсем иной реальности, вынуждены существовать «иературы». Характерно, что, объясняясь сначала с философом Е. Шифферсом, а позднее с О. Юшковой и Л. Иовлевой, организаторами выставки в Третьяковской галерее, Шварцман решительно настаивал на «безымянности» своих «иератур»: «Всякое именование (вербальное именование) иературы – только дань привычному эмоциональному “упорядочению”, так сказать, привычное “складирование” и увенчание “биркой” – “ярлыком”; «Иература – строго говоря – вербально не именуема. Она (иература) есть знак и как знак есть свое молчаливое имя» [Шварцман, 2005б, с. 38].

Содержанием «иератур» виделся мистический опыт, по отношению к которому любой текст, кроме сакрального, представал ненужным опосредующим звеном: «Откровение неизреченно. Знак-тайна не дешифруема» [Шварцман, 2005б, с. 30]. Но сама практика создания «знака-тайны», особенно если речь шла о совместной работе, вполне могла предполагать проговаривание, включающее ситуативное теоретизирование и автокомментирование: «Не забывай, что для художника кроме кисти под рукой должна быть и тряпка, и бритва, ноготь, слюна, ладонь. Будь инициативным, не замирай» [В «маэстерской»…, 2005, с. 56]. Запрет на «вербалитет» тем самым был непоследовательным.

Системно оформленной концепции М. Шварцман не оставил; ее складыванию препятствовала не только погруженность в художническую работу, но и спонтанный характер его размышлений. И тем не менее в контексте изучения связей слова и изображения кажется небесполезным хотя бы пунктирно восстановить последовательность его рассуждений, насколько это позволяет фрагментарная форма записей.

Как и у других представителей «другой культуры», у М. Шварцмана была остро выражена потребность в бегстве из советской реальности в «большое время». Стремление стать современником всех эпох в 1960-1970-е гг. было специфической формой осознания своей историчности. В контексте символистского влияния такое движение сквозь время приобретает вид сопоставления архетипических образов, построения индивидуально-авторского мифа: «Моя концепция – миф и противоконцепт. <...> Движение сквозь культуры, взрывая “лабиринты” их, давясь, втягивая, всасывая “ариаднину нить” памяти, замурованную в плоти, следуя видениям тысячелетних заданий, себе оставляемых, прозревая знаки обетования, узнавая их в пересечениях и гибели метаморфоз» [Шварцман, 2005б, с. 29].

Движение сквозь время предполагает нейтрализацию различий между контекстами ради акцентирования их сходств. Игра сходств и различий определяет «парадоксальность» «иератур»; прохождение «иерата» через разные времена создает напряжение между цельностью и расслоенностью его «я»: «Иература означает схождение знаковых связей, их сугубо противоречивое бытие, означающее жизнь души (душ) и прохождение «я» в слоях исторических, в слоях культур»; «Открыто-нервно <...> расслоившись на тысячи “я”, пребывать в этом положении реально» [Шварцман, 2005б, с. 37-38].

У Шварцмана наложение разновременных образов именуется «спрессованностью», «оплотнением», и оно прямо определяет принципы формообразования. Создаваемый художником «знак» должен не скрывать, а предъявлять этапы своего становления, поскольку в этой записи отражается многослойность истории: «В иератике ничего не исчезает бесследно. Все предыдущие метаморфозы спрессованы. Видишь – они как следы поколений. Ну, скажем, как твой пращур виден в тебе, хотя бы в цвете волос, форме головы и т. д.» [В «маэстерской»…, 2005, с. 59].

Достичь нужной степени «спрессованности» помогает интуиция; в работе важна не рефлексивная сфокусированность на пластической задаче, а готовность «вслушаться» в предмет и дать ему возможность самостоятельно себя проявить. С этим связана шварцмановская оппозиция «деформации» и «трансформации», создания и рождения: «Иератическая трансформация, в отличие от деформационных признаков работы экспрессионизма, сюрреализма, <...> в отличие от инженерной изобретательности конструктивизма, рождается, именно рождается, только спонтанно, циклично: налагая один спонтанный цикл иератического духоизъявления на другой» [Шварцман, 2005б, с. 31].

«Парадоксальность» «иературы» определяет ее статус «самоопровергающейся» структуры, напоминающей сад расходящихся тропок: она представляет собой совокупность развилок, предъявление некой конфигурации возможностей. Она балансирует между предметностью и беспредметностью, плоскостью и глубиной, узнаваемостью и стилизованностью элементов: «Самораспластывающееся пространство. Пространство самоопровергающееся. Всякое побуждение глаза ощупать объект в целом или его деталь мгновенно опровергается сущностями построения целого. Все, все в иературе находится в гармоническом, даже конструктивном целом, но все противоречиво, все ускользает, все неопределимо, все метаморфирует» [Шварцман, 2005б, с. 38].

Игра с разными типами пространств и перспектив для «иературы» принципиальна; именно она создает продуктивную неопределенность, «парадоксальность». Художник должен ее пестовать, развивая в наброске-«инвенции» потенциал двусмысленности: «Иерат видит Знак распластанным, в плоскости. Он лишь иллюзионирует к Предмету. Предметность всякий раз будет ускользать. Только глаз поймает где-то прямую перспективу, почти архитектуру – раз – что такое? – уже ты в обратной перспективе или вообще – в другом измерении. Зритель одновременно видит Знак и снаружи, и изнутри, и справа, и слева – со всех сторон. <...>. В эпоху Возрождения любили фигуру человека расположить особым образом – развернуть на зрителя так, чтобы показать как бы со всех сторон. Это называлось контрапост» [В «маэстерской»…, 2005, с. 60].

Протяженный творческий поиск, увлеченность «метаморфированием» и «оплотнением» не может не вызывать вопроса о критериях завершенности «иературы». В размышлениях Шварцмана таким критерием оказывается субъективное чувство «телеологической» раскрытости смысла, приближенности к «устьям и входам в тайну» – «восторг»: «Здесь все безобманно. Восторг – делу венец»; «В циклах оценки высшая, но неизъяснимейшая категория, извечная категория: восторг!» [Шварцман, 2005б, с. 31, 34].

Выражение «молитва делом», появляющаяся у М. Шварцмана в письме к О. Седаковой [Шварцман, 2011, с. 75], и близкие к ней формулировки очень важны для понимания контекстов, в которых у Шварцмана может появиться слово. И. Шварцман, комментируя переписку мужа, отмечает, что в некоторых случаях художник превращал письмо в рисунок-послание, приуроченный к формальному поводу: «Михаил Матвеевич охотно общался с поэтами. <…> С некоторыми была продолжительная многолетняя переписка. <…> Но то, что он делал безоглядно и раскованно – это его поздравления с разными праздниками и днями рождения. Он нарезал из ватмана материал для писания по величине открыток и рисовал на них забавных животных и людей» [Шварцман, 2011, с. 12]. Известны такие «почеркушки», посвященные О. Охапкину, В. Кривулину, О. Седаковой и др.

Но такое будничное слово у Шварцмана – исключение, и оно ограничено игровой ситуацией. В контексте иератического искусства у Шварцмана можно выделить только три типа слова: иератическое, поэтическое и псалмическое. Все они так или иначе связаны с идеей «непрофанируемого монолога», ухода вербального в невербальное, в до-словесное: «Иература <…> посвятительная тайнопись. Иератоника – процесс именования, литургисание иературой. <…> Непрофанируемый молчаливый текст, молчаливая трансляция космоса, тайноведение» [Шварцман, 2005б, с. 37].

Слово «литургисание» (совершение литургии, «теургия») в описании творческого процесса у Шварцмана содержательно сопоставимо с еще одним словом – «керигма» (провозглашение, проповедование). Работа «иерата» – это извещение града и мира о тайнах бытия, и отражение этих тайн может быть, в частности, словесным: «Иератическая школа знаменует не свидетелей духа и <…> даже не евангельские акты. Ее знаки – не знаки <…> мифа, но акт керигмы, <…> Духоизъявление в знаковом акте <…>. Боже! Помоги мне воплотить это в слово!» [В «маэстерской»…, 2005, с. 73].

Анализ примеров использования поэтической цитаты в графике Шварцмана заслуживает отдельного исследования; в рамках данной статьи мы ограничимся интерпретацией слова иератического и слова псалмического.

В живописи М. Шварцмана никаких автоописательных текстов нет, но в графике, на полях или в свободных зонах внутри рисунка они часто появляются. Их появление не ограничено каким-либо периодом и сопровождает «иератонику» на всех этапах ее развития. Функция этих записей по преимуществу «свидетельская»: они характеризуют особенности конкретного листа, фиксируют наблюдения над «иератической» практикой в целом, «привязывают» работу к важным событиям церковного календаря.

Один из характерных примеров – лист №15 из цикла «Иературы истины» (1981) [Шварцман, 2008, с. 281]. По периметру рисунка помещено несколько записей синим карандашом; часть текста стерта. Запись справа фиксирует дату и обстоятельства создания рисунка: «Страстная пятница: бдение / Под утро: 5.20. Пасха Господня: канун / 1981 – от Р.Х. Увидел свет: вижду». Запись слева описывает внутренний субъективный «сюжет», который сопутствовал рождению рисунка: «Шел к Нему: знал, что узнаю: готовился. Марево розовое: узнал. / Дано ли прочесть в этой почеркушке? и кому»? / След видения, которое именовалось: Навинское восхождение». Сверху в свободном поле помещена подпись: «Шварцман», внизу, под «иературой» – выражение эмоционального состояния после завершения работы: «поток метаморфоз: остановлен видением / изнеможен / счастлив». Все эти записи обращены к себе, призваны сохранить для памяти подробности творческого процесса. Точная дата, насколько можно судить, вообще обычно указывается только тогда, когда так или иначе соотносится с пасхальным временем: «Пост. Страстная неделя. Пасха»; «Ночь. Красная горка. Пасха» («Иературы истины», лист №15, 1981).

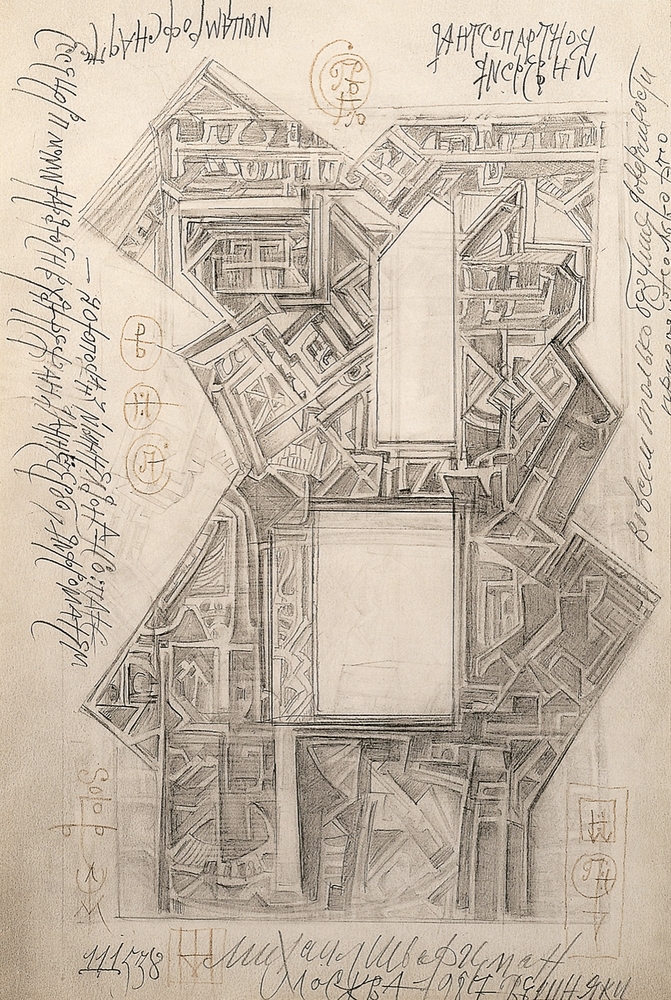

В некоторых рисунках записи связаны с попытками соизмерить конкретный пример и «иератическую» концепцию в целом. В «Оранжевой иературе» (1977) [Шварцман, 2008, с. 251] сокращенные записи графитным карандашом представляют собой вариации на знакомые темы: «онтолог. концентрация иератич. метаморфоз / след их плодотворных смен, их циклов, их налож<ений>»; «иература профетическая. онтолог. непрер. развопл.». Такой же характер носят записи графитным карандашом по периметру листа № 9 из цикла «Прозрения» (1987) (рис. 1): «остановленный знакопоток / метаморфоза обреченная на жертву в неотвратимом процессе трансформации», «инверсия контрапоста», «во всем только безумие доверчивости». Вариацией на темы записных книжек видится и краткий текст карандашом на листе №4 из цикла «Прозрения» (1987) [Шварцман, 2008, с. 299]: «самосозидающаяся, распластывающаяся, / непрерывно смещающаяся, противоречивая, / самоопровергающаяся, парадоксально-равновесная иература» «равновесие парадоксальное», «пространство парадоксальное».

Рис. 1. Шварцман М. Цикл «Прозрения», №9. 1987. Бумага, графитный и цветной карандаши, 30 Х 21. Собрание И.А. Шварцман.

Характеризуя свой творческий метод, Шварцман неоднократно использовал слово «медитация», имея в виду и сосредоточенность, и глубину погружения в творческий процесс, и возвышенный характер переживания. Обращение к некоторым ранним графическим работам позволяет дополнить этот ряд значений еще одним оттенком: «возможность возвращаться к уже продуманному, продолжать прерванную работу».

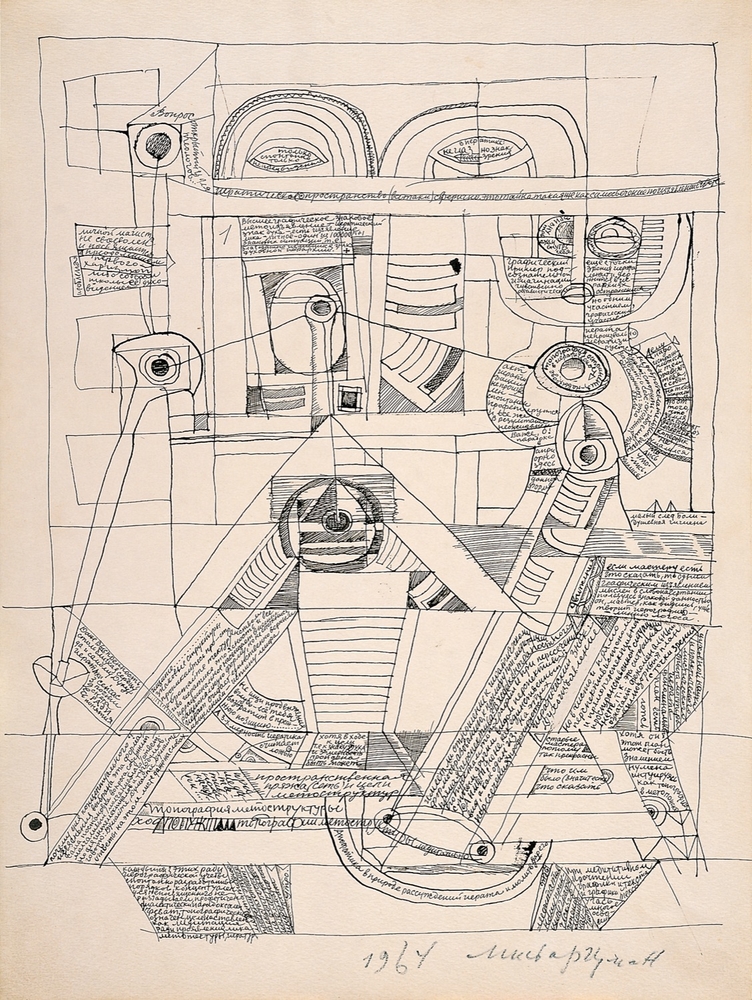

В листе «Ключевая идеография №2» (1964) (рис. 2) появляется сложно расчерченное пространство, в сегменты которого вписаны короткие рассуждения о природе «иератического». Длина записи прямо определяется объемом свободного места, а неравномерная заполненность сегментов явно обусловлена помещением разных аспектов одной мысли в соседних или соотнесенных частях листа. Отсутствие связей между блоками записей позволяет предположить, что Шварцман возвращался к работе, дополняя заметки.

Рис. 2. Шварцман М. Ключевая идеография №2. 1964. Бумага, тушь. 48 Х 36. Собрание И.А. Шварцман.

Содержание записей, помещенных на этом листе, достаточно разнообразно. Шварцман формулирует некоторые тезисы своей концепции, набрасывая проект «иератической» педагогики: «Медитативному принципу графического чтения можно научить»; «Каждый раз этих ради иерографической учебы спонтанно разработанных порядков концептуален для непосвященного, неразгадываем, профетичен, диалектически парадоксален, <…> целенаставлен как медитация ради проявления лика метотекстуры, иератур». Полемизируя с неопределенным оппонентом, он формулирует свое отношение к тем вопросам, которые считает важными: «Имеет ли отношение к иератическому формообразованию, к примеру при медитации, прямая перспектива? В ходе контрапостного движения <…> да, имеет, но не как единственный вид, а как один из»; «А трехмерность иератика считает ложью». В том же ряду помещаются и записи-обращения, призванные мотивировать художника и его продолжателей, сохранить верность найденным принципам: «Не ищи продвижения вглубь – все тебя возвратит в прежнюю позицию...»; «Ищите… знаковые структуры проникайтесь пространством обретайте тектур ибо иератика это ясность…».

В этом примере графическая импровизация и импровизация текстовая предполагают друг друга и развиваются параллельно. Слово не подсказывает творческие решения, но оно их сопровождает и объясняет, не предполагая, вместе с тем, оформления записей в продуманный манифест. Рассуждения пунктирны, бессистемны, не отделаны, запись некоторых слов явно сделана с ошибкой. Преобладает задача мгновенной фиксации идеи, «инвенции» – но не визуальной, а словесной. Иными словами, собственное «иератическое» слово так же медитативно, как и практика «метаморфирования».

Среди всех возможных видов слова в графике Шварцмана самая важная роль, безусловно, принадлежит слову псалмическому, библейскому. Оно прямо соотносится с интерпретацией творческого процесса как «литургисании», поскольку делает молитву непосредственной частью художественного высказывания. Практика сопровождения рисунка цитатами из Псалмов разностороннее обоснована.

Во-первых, работа «иерата» предполагает возвышенный настрой, медитативную собранность – на этом фоне молитва кажется естественным условием вхождения в творческий процесс: «Отвлекаясь от чудной выспренности задачи, еще замечу: мастер! Твори молитву Святому Духу перед началом дела» [Шварцман, 2005б, с. 31]. Во-вторых, сама эта работа трактуется Шварцманом как «псалом»: «Эти знаки – молчаливый псалом», «Спиральные парящие – иераграфические метатектурные композиции, опрокинутые в свет, как миры тишины, ясности и покоя, сие есть (думаю) графический псалом» [Шварцман, 2005б, с. 33, 34]. В-третьих, в шварцмановской системе координат поэтика Псалмов кажется образом высокого и при этом естественного стиля: «Я всегда привожу пример: “Река не заботится о красоте своих берегов”. Разве псалмы Давидовы не прекрасны с точки зрения поэзии?» [В «маэстерской»…, 2005, с. 60]. Закономерно, что формулы из Псалмов и, шире, православной молитвенной практики – постоянный элемент графики Шварцмана «Псалтырь занимала совершенно исключительное место в жизни художника. В известном смысле именно она была для него парадигмой иератического творчества как такового. Многие псалмы он знал наизусть и охотно их цитировал» [Иванов, 2011, с. 470].

Наблюдения за содержанием библейских цитат и способами их интегрирования в изобразительное поле листа позволяют выделить несколько закономерностей.

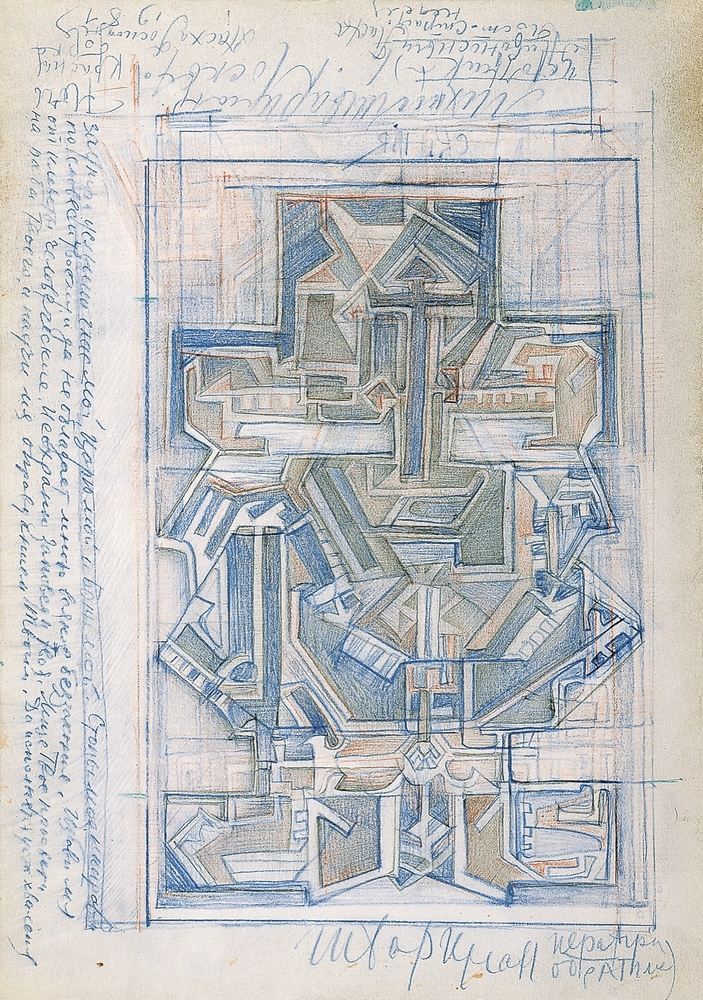

Один из особо отмеченных сакральных текстов у Шварцмана – Псалом 118. В листе 2 «Источник живоносный» из цикла «Иературы истины» (1981) (рис. 3) некоторые стихи из него воспроизведены в составе кафизмы семнадцатой. На листе текст записан цветным карандашом слева от иературы в четыре строки: «Заутра. Услышь глас мой, Царь мой и Боже мой. Стопы мои направь / по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избавь мя / от клеветы человеческие. И сохрани заповеди Твоя. Лице Твое просвети / на раба Твоего и научи мя оправданиям Твоим. Да исполнятся уста хваления». Стихи Псалма здесь переставлены: 118: 149; 118: 133-134; 118: 12.

Рис. 3. Цикл «Иературы истины». №2. Источник живоносный. 1981. Бумага, графитный и цветной карандаши, 28,5 Х 19,8. ГРМ.

В листе 2 «Источник живоносный» из цикла «Иературы истины» (1981) (рис. 3) из 118 Псалма позаимствован только стих 12: «Благословен еси Господь, научи мя оправданием твоим». Он вписан в поле «иературы» внизу слева; справа его уравновешивает авторская подпись: «Шварцман». Лист содержит и пояснения «иерата»: «иература-образ 4 мая 1976», внизу, под заключенным в квадрат рисунком, помещена надпись карандашом, вторично включающая библейскую цитату: «Первое пророчество – зачатие пути к Θ / инвенция – первое прошение-молитва. / первоозначившаяся молитва о новых метаморфозах / ведущих к знаку обителей господних, / ради которых весь труд высокий и страшный, / ради этого реального жизнесмысла. / Благословен еси Господь, научи мя оправданием твоим» [Шварцман, 2008, с. 235]. Библейская цитата в контексте играет роль удостоверения верности избранного пути.

В листе 24 из цикла «Иературы истины» (1970-1976) [Шварцман, 2008, с. 237] в полях «иературы» слева и справа помещены короткие записи: «ночи зимы», «инвенции и метаморфозы». Слева приведен 9 стих из 47 псалма: «Как слышали мы, так и увидели во граде г-да сил…». В толкованиях на эту строку речь обычно идет о сбывшемся обетовании, о том, что божественное присутствие сегодня столь же ощутимо, как и в древности. В «Структуре третьей» (1967-1976) [Шварцман, 2008, с. 229] в усеченном виде слева, ближе к краю листа внутри иературы приводится усеченная цитата из 10 стиха 68 псалма: «Ревность по доме Твоем снедает меня» (полностью: «Ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня»). В контексте речь идет о тяготах, связанных со статусом избранника, проповедующего истину; в применении к работе «иерата», как можно предположить, речь идет о сопротивлении внешнему давлению. «Структура третья» (1967-1972-1976) [Шварцман, 2008, с. 227] примечательна тем, что в ней соседствуют стихи сразу из нескольких псалмов: «Ты одеваешься светом, как ризою» (Пс. 103:2), «Да постыдятся беззаконнующие втуне» (Пс. 24:3); «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11). Величие Бога противопоставляется греховному миру, в котором, тем не менее, непременно будет восстановлен порядок. В этом случае молитва, по всей видимости, выполняет аутотерапевтическую роль, настраивает на неизбежное торжество справедливости.

Некоторые сакральные формулы в графике повторяются многократно. Самый яркий пример – стих из эксапостилария, входящего в песнопения первых трех дней Страстной седмицы: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь. Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя». Шварцмана в разных работах использует только начало молитвы: «Чертог Твой вижду». Текст этот, как указывают богословы, строится на образе брака души с Христом и встроен в широкий ассоциативный ряд. Архимандрит Иов (Геча) описывает его следующим образом: «Притча о десяти девах (Мф. 25:1-13), читаемая за Преждеосвященной литургией Великого вторника, является основным источником для гимнографии первых трех дней. <…> Гимнография сравнивает нас с десятью девами, ожидающими пришествия жениха. <…> Притча о десяти девах близка к притче о брачном пире (Мф. 22: 1-14), которая не читается на службах Страстной недели. <…> Брачный чертог интерпретируется как образ Царствия Божия, в которое мы призываемся войти, облеченные в соответствующие одежды. <…> Брачные одежды <…> понимаются, конечно, как образ очищенной покаянием от грехов и страстей души; очищение, которое мы можем получить только через Христа» [Иов, 2005, с. 2].

Формула «Чертог Твой вижду» используется М. Шварцманом в «иературе контрапостной» «Чертог Твой вижду» (1978), в иературе «Обратимой» из цикла «Иературы истины» (1977), в листе «Диме Горохову» (1977) [Шварцман, 2008, с. 243, 245, 255]. Последний пример особенно интересен, поскольку в нем эта формула скоординирована с другими молитвенными контекстами. Горохов – ученик Шварцмана, и в содержании обращенного к нему листа сложно акцентированы мотивы ученичества как призвания и избранности.

Сложность состоит в том, что в протяженном тексте, «орнаментирующем» «иературу» по периметру листа, монтажно объединены сразу несколько источников. Во-первых, это цитата из эксапостилария, настраивающая зрителя-читателя на присутствие в ситуации кануна, рубежа, за которым должно последовать преображение души. Во-вторых, это традиционная формула из акафистов святым, подчеркивающая их избранность: «Радуйся, / иго христово / благое / понесший / измлада» (Формула используется также в листе №19 «Зверь» из цикла «Иературы истины» (1978). В нем она соседствует с еще одной псалмической цитатой: «Се удалихся бегая, и водворихся в пустыни, буду чаять Бога, спасающаго мя от малодушия и от бури» (Пс. 54: 8‒9)). В контексте она повышает ученический статус адресата, заставляя прочитывать его в «теургическом» контексте. В-третьих, это цитата из Жития Сергия Радонежского, в которой подчеркнута несоразмерность человеческих сил и сверхчеловеческой задачи: «Подобаше ми отнюдь со страхом удобь молчати и на устех своих персть положити, сведущу свою немощь… Яко выше силы моея дело бысть» [Никон, 1904, с. VIII]. Она настраивает на восприятие «иератического» труда как испытания, выдержать которое можно лишь с поддержкой свыше. Тем самым молитвенные тексты и задают режим восприятия «иературы», и фиксируют личный характер коммуникации: «Диме Горохову на память о днях невозвратных. 25 день месяца маiя, год от Р.Х. 1979».

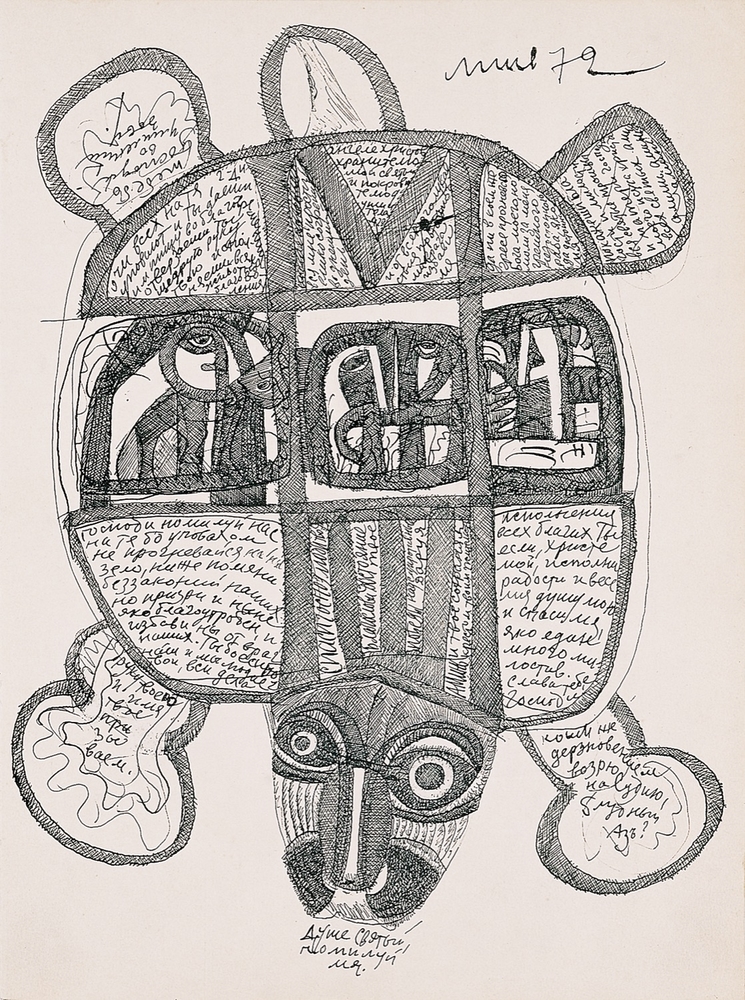

Особый интерес в контексте разговора о способах использования библейских текстов у Шварцмана представляют три ранних графических листа, в которых пластическое решение отчасти скоординировано с содержанием привлекаемых цитат. Это «Азраил» (1970-е), «Давид» (1970) и «Твое сохраняя крестом» из серии «Метаморфозы» (1972) [Шварцман, 2008, с. 131, 133, 165]. Лист «Твое сохраняя крестом» (рис. 4) наиболее сложен для интерпретации, поскольку немотивированным кажется главный образ – черепахи, в сегменты панциря и в лапы которой вписаны молитвенные тексты. Тем не менее можно сделать некоторые предположения.

Рис. 4. Шварцман М. Серия «Метафоморфозы». Твое сохраняя крестом… 1972. Бумага, тушь, 26,7 х 19,7. ГТГ.

C одной стороны, кажется уместным связать этот образ с символикой греха, поскольку у рта черепахи помещены слова «Душе Святый, помилуй мя». Это предположение подтверждается библейскими контекстами, где черепаха имеет негативные коннотации: «Трудно сказать, кто конкретно подразумевается под именем “цав” в библейском перечислении “нечистых” животных, запрещенных для употребления в пищу <…> Однако этимология слова цав (ивр. צב), восходящая к глагольной основе צ-ב-ה (“вздуваться, распухать”), подсказывает более логичный вариант: цав – это черепаха. Таково значение этого слова и в современном иврите» [Король, б.г.].

С другой стороны, в индоевропейской и, особенно, в дальневосточной символике черепаха – один наиболее ассоциативно «нагруженных» образов: «Гигантская морская черепаха ао связана с космогоническими представлениями древних китайцев. Черепаха олицетворяла Вселенную. <…> В китайской этнокультурной традиции символом долголетия, жизнеспособности, выносливости, силы, терпения является пресноводная черепаха гуй. <…> То, что с помощью гадания на черепашьих панцирях можно предсказывать будущее, заставляло древних китайцев видеть в образе черепахи посредника между миром людей и миром духов, обеспечивало ей уважение, то есть признавался ее сакральный характер» [Решетов, 2006, с. 184-185].

Шварцман, ориентированный на выстраивание связей между образами разных эпох и локальных традиций, вполне мог совместить эти ассоциативные контексты. Тогда этот образ можно прочитать как метафору тварного мира в его «падшем», утратившем совершенство состоянии. Распластанность, усиленная взглядом сверху, подчеркивает его тяжесть. Молитвенное слово, которым черепаха «расписана», призвано это состояние победить. Название листа – «Твое охраняя крестом» – возвращает к упомянутой выше Молитве Животворящему Кресту, но только ей содержание надписей не исчерпывается.

Если двигаться слева направо и сверху вниз, можно выделить несколько смысловых блоков. Левый верхний блок – это псалмический фрагмент: «Очи всех на Тя, Г-ди, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении: отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения» (Пс. 144:15-16). Блок вверху по центру и справа содержит текст молитвы к ангелу-хранителю: «Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешнии день: и от всякаго лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь».

Блок слева внизу содержит с небольшим усечением текст одной из молитв на сон грядущий: «Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем». Блок справа внизу включает в себя текст молитвы на окончание дела: «Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив, Господи, слава Тебе. По центру на спине черепахи помещен тропарь Кресту: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство». Около головы черепахи помещен фрагмент из покаянного канона: «Душе Святый, помилуй мя». В правой лапе помещен небольшой фрагмент молитвы по окончании 9 кафизмы: «Коим дерзновением воззрю на Судию блудный аз?»

Таким образом, графический лист представляет собой своего рода молитвослов – программу по защите верующего, сознающего свое духовное несовершенство и стремящегося к преображению. Все тексты написаны беглым почерком, разделение на строки и слоги часто случайно; почти все записи сделаны под разными углами. Все эти факторы, очевидно, осложняют читаемость – но, возможно, такое затруднение было частью замысла. Текст был предназначен не сколько для чтения, сколько для вспоминания – это слово, призванное сберегать и вразумлять.

Сделанные наблюдения, разумеется, предполагают возможность дальнейшего уточнения, однако некоторые закономерности кажется возможным сформулировать уже сейчас. Несмотря на декларативное неприятие «вербалитета» в искусстве, в графике М. Шварцмана слово – иератическое (авторское) или псалмическое (сакральное) часто выступает неотменимым элементом творческого решения. Оно комплиментарно имманентным средствам графики и нацелено на создание дополнительных смысловых планов восприятия. Иератическое слово сохраняет в графическом листе его событийную, перформативную суть, возвращая зрителя к обстоятельствам его создания. Псалмическое слово служит задаче внутренней концентрации, перестройке сознания в заданных религиозно-философских координатах, «теургическому» досотворению мира. Превращение записи в элемент изображения предполагает снижение ее читаемости; необходимость угадывать текст проявляет автокоммуникативную природу такого текстового «послания». Интерпретация графического листа как произведения-процесса, множеством нитей связанного с бытием художника, отличает его от живописных иератур, предъявляющих надличностный «результат» постижения мира; это двойное различие (процесс-результат, личное-безличное) обусловливает, как кажется, отсутствие слова в живописных работах М. Шварцмана.

ИСТОЧНИКИ

1. В «маэстерской» (из записей Дмитрия Горохова 1980-1990-х годов) // Михаил Шварцман. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005. – С. 55-74.

2. Воспоминания о М.М. Шварцмане // Михаил Шварцман. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005. – С. 473-481.

3. Шварцман И. Кто здесь Шварцман? – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2010.

4. Шварцман М. Графика – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008.

5. Шварцман М. Из записных книжек // Михаил Шварцман. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005б. – С. 29-43.

6. Шварцман М. Шварцман о себе // Михаил Шварцман. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005а. – С. 9-10.

7. Шварцман М. Смородинные сумерки. Стихи и письма. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2011.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афанасьева И.А. Визуальная риторика в актуальных практиках российских художников с 2010 по 2023 гг.: Дис. на соиск. ученой ст. канд. искусствоведения. – Москва, 2024.

2. Барабанов Е. Иерат // Михаил Шварцман. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005. – С.445-464.

3. Боровский А. Феномен Михаил Шварцмана: язык и реальность // Новый мир искусства. 2001. №5 (22). С. 24-27.

4. Вельчинская О. Вступление // Шварцман М. Смородинные сумерки. Стихи и письма. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2011. – С. 9.

5. Иванов В. Библейские корни иератизма // Михаил Шварцман. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2005. – С. 470-472.

6. Иов (Геча), архимандрит. «Се Жених грядет в полунощи»: Эсхатологический характер богослужений первых трех дней Страстной седмицы // Международная конференция «Эсхатологическое учение Церкви», 14-17 ноября 2005 г., Москва. – С. 1-5. Режим доступа: http://theolcom.ru/doc/day2.sect2.04.Getcha.pdf (дата обращения: 20.01.2025).

7. Король М. Библейский бестиарий: צב –’цав’. Режим доступа: https://ja-tora.com/bibleiskii-bestiarii-tcav/ (дата обращения: 20.01.2025).

8. Митчелл У.Дж.Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология [пер. с англ. В. Дрозда]. – Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017.

9. Никон, архимандрит. Житие и подвиги преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. – [Сергиев Посад]: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904.

10. Решетов А.М. О культе черепахи в Китае (к вопросу о взаимосвязи сакрального и обыденного) // Радловские чтения-2006: Тезисы докладов / Отв. ред. Ю.К. Чистов, Е.А. Михайлова; РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). – Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2006. – С. 184-185.

11. Тюгаева К.О. Диалог вербального и пластического в творчестве Михаила Шварцмана: Дис. на соиск. уч. степ. канд. искусствоведения. – Санкт-Петербург, 2013.

12. Феноменология искусства. – Москва: б.и., 1996.

13. Ямпольская А. Искусство феноменологии. – Москва: Рипол классик, 2018.

SOURCES

1. Shvartsman M. Grafika [Graphics]. Sain Petersburg, Palace Editions, 2008. (in Russian)

2. Shvartsman M. “Iz zapisnyh knizhek” [From notebooks]. Mikhail Shvartsman. St. Petersburg, Palace Editions, 2005. P. 29-43. (in Russian)

3. Shvartsman I. Kto zdes' Shvartsman? [Who is Shvartsman here?]. Saint Petersburg, Palace Editions, 2010. (in Russian)

4. Shvartsman M. “Shvartsman o sebe” [Shvartsman about himself]. Mikhail Shvartsman. Saint Petersburg, Palace Editions, 2005. P. 9-10. (in Russian)

5. Shvartsman M. Smorodinnye sumerki. Stihi i pis'ma [Currant twilight. Poems and letters]. Saint Petersburg, Palace Editions, 2011. (in Russian)

6. “V "majesterskoj" (iz zapisej Dmitrija Gorohova 1980-1990-h godov)” [In the “master's room” (from Dmitry Gorokhov's notes from the 1980s-1990s)]. Mikhail Shvartsman. Saint Petersburg, Palace Editions, 2005. P. 55-74. (in Russian)

7. “Vospominanija o M.M. Shvartsmane” [Memories of M.M. Shvartsman]. Mikhail Shvartsman. Saint Petersburg, Palace Editions, 2005. P. 473-481. (in Russian)

REFERENCES

1. Afanasyeva I.A. Vizual'naja ritorika v aktual'nyh praktikah rossijskih hudozhnikov s 2010 po 2023 gg. [Visual rhetoric in current practices of Russian artists from 2010 to 2023]. Thesis for the candidate of art history degree. Moscow, 2024. (in Russian)

2. Barabanov E. Ierat. Mikhail Shvartsman. St. Petersburg, Palace Editions, 2005. P. 445-464. (in Russian)

3. Borovskij A. “Fenomen Mihaila Shvarcmana: jazyk i real'nost'” [The Phenomenon of Mikhail Shvartsman: Language and Reality]. Novyj mir iskusstva. 2001. No.5 (22). P. 24-27. (in Russian)

4. Fenomenologija iskusstva [Phenomenology of art]. Moscow, 1996. (in Russian)

5. Iov (Gecha), arhimandrit. “"Se Zhenih grjadet v polunoshhi": Jeshatologicheskij harakter bogosluzhenij pervyh treh dnej Strastnoj sedmicy” [“Behold, the Bridegroom Cometh at Midnight”: The Eschatological Character of the Services of the First Three Days of Holy Week]. Mezhdunarodnaja konferencija “Jeshatologicheskoe uchenie Cerkvi”, 14-17 nojabrja 2005 g. [International Conference “Eschatological Teaching of the Church”, November 14-17, 2005]. Moscow. P. 1-5. Available at: http://theolcom.ru/doc/day2.sect2.04.Getcha.pdf (accessed: 20.01.2025). (in Russian)

6. Ivanov V. “Biblejskie korni ieratizma” [Biblical Roots of Hieratism]. Mikhail Shvartsman. St. Petersburg, Palace Editions, 2005. P. 470-472. (in Russian)

7. Jampol'skaja A. Iskusstvo fenomenologii [The Art of Phenomenology]. Moscow, Ripol klassik, 2018. (in Russian)

8. Korol' M. Biblejskij bestiarij: צב –’cav’ [Biblical bestiary: צב –’tsav’]. Available at: https://ja-tora.com/bibleiskii-bestiarii-tcav/ (accessed: 20.01.2025). (in Russian)

9. Mitchell W.J.T. Iconology. Image, Text, Ideology. Moscow, Ekateringurg, 2017. (in Russian)

10. Nikon, arhimandrit. Zhitie i podvigi prepodobnogo i bogonosnogo otca nashego Sergija, igumena Radonezhskogo i vseja Rossii chudotvorca [Life and exploits of our venerable and God-bearing father Sergius, abbot of Radonezh and miracle worker of all Russia]. Sergiev Posad, Svjato-Troickaja Sergieva Lavra, 1904. (in Russian)

11. Reshetov A.M. “O kul'te cherepahi v Kitae (k voprosu o vzaimosvjazi sakral'nogo i obydennogo)” [On the cult of the turtle in China (on the issue of the relationship between the sacred and the ordinary)]. Radlovskie chtenija-2006: Tezisy dokladov [Radlov Readings-2006: Abstracts of reports]. Ed. by Ju.K. Chistov, E.A. Mihajlova. St. Petersburg, MAE RAN, 2006. P. 184-185. (in Russian)

12. Tyugaeva K.O. Dialog verbal'nogo i plasticheskogo v tvorchestve Mihaila Shvarcmana [Dialogue of the verbal and plastic in the works of Mikhail Shvartsman]. Thesis for the candidate of art history degree. St. Petersburg, 2013. 220 p. (in Russian)

13. Vel'chinskaja O. “Vstuplenie” [Introduction]. Shvartsman, M. Smorodinnye sumerki. Stihi i pis'ma [Currant twilight. Poems and letters]. St. Petersburg, Palace Editions, 2011. P. 9. (in Russian)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Шварцман М. Цикл «Прозрения», №9. 1987. Бумага, графитный и цветной карандаши, 30 Х 21. Собрание И.А. Шварцман.

Источник: Шварцман М. Графика. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008. – С. 303.

Рис. 2. Шварцман М. Ключевая идеография №2. 1964. Бумага, тушь. 48 Х 36. Собрание И.А. Шварцман.

Источник: Шварцман М. Графика. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008. – С. 69.

Рис. 3. Цикл «Иературы истины». №2. Источник живоносный. 1981. Бумага, графитный и цветной карандаши, 28,5 Х 19,8. ГРМ.

Источник: Шварцман М. Графика. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008. – С. 273.

Рис. 4. Шварцман М. Серия «Метафоморфозы». Твое сохраняя крестом… 1972. Бумага, тушь, 26,7 х 19,7. ГТГ.

Источник: Шварцман М. Графика. – Санкт-Петербург: Palace Editions, 2008. – С. 165.

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 59 (2025, 3)

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)