D.V. ARTAMONOV Avant-garde and modernism: strategies for reorganizing everyday life in the USSR and the West (1900-1930)

AVANT-GARDE AND MODERNISM: STRATEGIES FOR REORGANIZING EVERYDAY LIFE IN THE USSR AND THE WEST (1900-1930)

Research article

UDC 316.728+7.036

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-5-21

Received: July 14, 2025. Approved after reviewing: September 21, 2025. Date of publication: October 25, 2025.

Author: Artamonov Daniil Vadimovich, Master's student, National University of Science and Technology MISIS (Moscow, Russia), e-mail: R1Artamonov@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-1324-4748

Summary: This study focuses on a comparative analysis of the Soviet avant-garde and early Western modernism through the lens of discourse analysis. It centers on the ideological premises, cultural assumptions, and methods of shaping a new way of life in the modernizing societies of Europe and the USSR at the turn of the 19th and 20th centuries. The research examines how the cultural policy of War Communism influenced the formation of the Soviet avant-garde discourse, giving it a distinctly utopian and mobilizational character. This specificity distinguishes it fr om Western modernism, wh ere style is primarily understood as a tool for the rational organization of private space and everyday comfort. The analysis addresses not only the shared ambition of both movements to reshape the human environment but also their fundamental differences in tackling social problems and structuring the material world. Particular emphasis is placed on the role of ideology and artistic language as instruments in constructing a modernist vision of everyday life.

Keywords: modernism, soviet avant-garde, new way of life policy, war communism, NEP

АВАНГАРД И МОДЕРНИЗМ: СТРАТЕГИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА ПОВСЕДНЕВНОСТИ В СССР И НА ЗАПАДЕ (1900-1930)

Научная статья

УДК 316.728+7.036

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-5-21

Дата поступления: 14.06.2025. Дата одобрения после рецензирования: 20.09.2025. Дата публикации: 25.10.2025.

Автор: Артамонов Даниил Вадимович, магистрант, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС (Москва, Россия), e-mail: R1Artamonov@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-1324-4748

Аннотация: Настоящее исследование сосредоточено на сравнении советского авангарда и раннего западного модернизма через призму дискурсивного анализа. В центре внимания – предпосылки, идеологические установки и методы формирования нового быта в модернизирующихся обществах Европы и СССР на рубеже XIX–XX веков. Работа рассматривает, каким образом культурная политика военного коммунизма повлияла на формирование советского авангардного дискурса, задала его утопическую и мобилизационную направленность. Эта специфика отличает его от западного модернизма, где данный стиль воспринимается прежде всего как инструмент рациональной организации частного пространства и повседневного комфорта. Анализируются не только сходства проектов в стремлении преобразовать среду обитания человека, но и их принципиальные различия в решении социальных задач и организации материальной среды. Подчеркивается роль идеологии и художественного языка как инструментов построения модернизированной повседневности.

Ключевые слова: модернизм, советский авангард, новый быт, военный коммунизм, НЭП

For citation:

Artamonov D.V. “Avant-garde and modernism: strategies for reorganizing everyday life in the USSR and the West (1900-1930).” Articult. 2025, no. 3(59), pp. 5-21. (in Russian) DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-5-21

Введение

Цель данного исследования – выявить глубинные дискурсивные основы формирования, реализации и институционального функционирования архитектурно-художественных программ советского авангарда и западного модернизма. Для достижения поставленной цели в исследовании анализируются социально-экономические и культурные предпосылки возникновения советского авангарда и западного модернизма, раскрываются их ключевые идеологические установки и программные декларации, рассматриваются механизмы государственной и профессиональной поддержки архитектурных и дизайнерских инициатив, определяется влияние политики военного коммунизма на характер и задачи советского авангарда, а также сопоставляются стратегии и практики художественного и архитектурного проектирования. Новизна исследования заключается в сопоставлении этих направлений не на уровне формальных эстетических признаков, а через анализ их институциональной природы, культурной функции и степени зависимости от государственной политики.

Выбор для сопоставления именно советского авангарда и раннего западного модернизма (1900 – 1930 гг.) обусловлен тем, что в разных политических системах именно эти направления фактически выполняли схожую функцию – разработку и реализацию новых архитектурных и дизайнерских решений, направленных на переустройство среды и организацию современной жизни. В Советском Союзе эта роль была возложена на художественный авангард, который благодаря поддержке государства стал инструментом социального проектирования и воплощения идеалов нового общества. В Европе аналогичные задачи по преобразованию архитектуры, массового жилья и городской инфраструктуры решались в рамках модернизма. Сопоставление показывает, как идеи художественного и архитектурного обновления трансформировались в реальные социальные проекты в зависимости от особенностей политического строя и модели управления.

Несмотря на решение схожих задач, в основе авангардного и модернистских подходов лежит существенная разница. Как отмечают исследователи, для авангарда характерна ориентация на действие и преобразование самой реальности. Авангард формирует утопический проект, цель которого не реформировать культуру, а заменить её, прервать преемственность. Искусство авангарда выходит за рамки собственно эстетической сферы, стремясь стать инструментом общественного переустройства [Липовецкий, 2008, с. 30]. Как отмечает М.П. Бодрова, в дискурсе советского авангарда любое художественное решение переходит в разряд политического [Бодрова, 2022, с. 288]. Модернизм, напротив, существует внутри культурного пространства и наследует ему, пусть и в режиме конфликта. Он не стремится к разрушению, но к переосмыслению и переоформлению: модернизм живёт в логике формы, а не действия. В отличие от попыток построения нового всеобщего порядка, модернизм формирует свой авторский миф: установка на авторскую исключительность и субъективность – одна из основных характеристик модернизма [Липовецкий, 2008, с. 25].

В настоящем исследовании сопоставление советского авангарда и западного модернизма проводится по трём критериям. Анализ роли государства и структуры институциональной реализации критериев позволяет оценить степень автономии художественного мышления: если модернизм развивался в условиях относительной свободы и взаимодействия с рыночными и муниципальными структурами, то авангард был встроен в аппарат культурной политики раннесоветского государства. Исследование идеологической нагруженности художественных стратегий выявляет различие между модернизмом как проектом переосмысления культурной традиции и авангардом как инструментом её радикального преодоления. Изучение характера практической реализации в сфере архитектуры и повседневного быта дает возможность сопоставить конкретные архитектурные решения, модели быта и взаимодействия с массами, что позволяет оценить, насколько эстетические принципы реализовывались в реальных социально-материальных условиях.

В результате проведённого анализа в работе раскрыты различия в подходах к художественному и архитектурному преобразованию среды в советском авангарде и западном модернизме. Советский авангард формировался и действовал в логике революционного переустройства общества, чему способствовала политика военного коммунизма, задавшая авангарду функции инструмента масштабных социальных преобразований. В то время как западный модернизм развивался как часть эволюционного обновления архитектурной и дизайнерской практики, ориентированной на постепенное улучшение качества жизни и рационализацию среды.

Материалы и методы

Сравнительный анализ советского авангарда и раннего западного модернизма построен на основе трёх взаимосвязанных критериев.

Во-первых, рассмотрены программные тексты и ключевые декларации, определявшие идеологические рамки архитектурно-художественных практик. Для модернизма анализируется, насколько заявленные установки (функциональность, индустриальность, рациональность) были реализованы в массовом жилье и инфраструктуре (например, проекты Нового Франкфурта). В случае авангарда внимание уделено расхождению между радикальной программной риторикой и ограниченным масштабом реального воплощения, а также влиянию смены политического курса в СССР.

Во-вторых, проанализирован вторичный дискурс и общественное восприятие через материалы прессы, литературы, агитационных визуальных материалов и критики, что позволяет выявить степень институционального контроля и роль государства. Однако анализ не ограничивается только репрезентацией официальной позиции. Он также учитывает примеры внутреннего сопротивления, альтернативных интерпретаций и разрывов между декларативными установками и реальной практикой. Это позволяет проследить, как идеологически заданные формы – от агитационного плаката до архитектурного манифеста – трансформировались при столкновении с социальными, экономическими или бюрократическими ограничениями. В западной традиции вторичный дискурс представлен более гетерогенно – здесь выявляется, как архитектурные идеи циркулировали между профессиональным сообществом, СМИ и заказчиками, сохраняя связь с индивидуальной позицией автора.

В-третьих, изучена структура заказчиков и характер реализации проектов, что отражает степень воздействия двух направлений на организацию повседневной культуры и среды, а также выявить роль государства. Структура заказчиков позволяет проследить, как именно художественные и архитектурные концепции попадали в сферу реального проектирования и строительства. В советском случае речь идёт преимущественно о государственном заказе. Инициатива здесь, как правило, исходит сверху и реализуется в форме идеологически согласованных кампаний. В западной модели заказчиками выступают муниципальные органы, кооперативы, иногда частные лица – то есть субъекты, действующие в логике децентрализованного регулирования и рыночной рациональности.

Данный подход позволяет выявить как общие установки обоих течений, так и специфику их практического воплощения в разных политических и социально-экономических условиях. Каждый из этих критериев применяется к обоим направлениям – советскому авангарду и западному модернизму – с целью выявить не только провозглашаемые цели, но и степень их соответствия реальной практике.

Социально-экономические предпосылки общественной модернизации

Активные достижения второй промышленной революции на рубеже XIX и XX веков в Европе и Америке привели к коренному изменению социального и культурного ландшафта западного мира. Этот период истории человечества ознаменован активным развитием промышленных средств производства, активной урбанизацией и зарождением массового общества. Помимо рекордных темпов роста промышленности и научно-технического прогресса, такие тенденции имели и негативные социальные и культурные последствия. Во-первых, города XIX века, в основном состоящие из малоэтажной застройки, не выдерживали большого количества новых приезжих. Переполненность городов провоцировали распространение болезней, развитие преступности и ухудшение качества жизни новых рабочих. Остро стоял и жилищный вопрос: окраины промышленных городов представляли собой трущобы, где в тесных и плохо освещённых домах и квартирах жила новая прослойка городского пролетариата [Шайхутдинов и др, 2023, с. 60]. На фабриках массово производились товары повседневного спроса: одежда, мебель, декор, однако их качество и эстетические свойства зачастую оставляли желать лучшего. Казалось, что фабричные товары сомнительного качества вот-вот заполонят мир [Гропиус, 2017, с. 22].

Таким образом, к началу ХХ века Европа и Россия столкнулись с рядом существенных социальных и культурных проблем – в виде переполненности городов, остро стоящего жилищного вопроса, необузданности прогресса – которые требовали срочных решений. Вместе с этим попытка художников и культурных теоретиков обуздать неконтролируемый прогресс машин и поиск новых художественных форм, вызванный духом стремительных общественных перемен, привели к новому пониманию места дизайнеров и архитекторов в современном мире. Выявленные социальные и культурные предпосылки стали отправной точкой для формирования новых стратегий в искусстве и дизайне, направленных на переосмысление человеческого быта.

Построение нового быта в Советском Союзе

Политика военного коммунизма, проводившаяся большевиками с 1918 по 1921 годы, стала первой попыткой общественной модернизации, реализуемой в условиях гражданской войны, политической нестабильности, экономического коллапса. Этот период ознаменован национализацией промышленности, введением хлебной монополии, запрещением частной торговли, командным распределением продуктов питания и карточек, милитаризацией труда и проч. [Гуськов, 2017, с. 150]. Радикальная политическая и экономическая модернизация требовала не менее радикальной культурной политики, которая выражалась в изменении общественного сознания и культурных практик – в том, что стало называться построением нового быта [Глущенко, 2012, с. 566]. Постановку задачи на культурный перелом мы можем обнаружить в цитатах народного комиссара Анатолия Луначарского: «…давайте установим наши идеалы, наши нормы; давайте установим, что смешно и презренно; давайте установим, что ненавистно и подло и что высоко и прекрасно, что лежит между ними, какие ошибки нас предостерегают, какими способами мы скользим, и падаем, и поднимаемся, и какое лицо нового человека» (цит. по: [Новиков, 2019, с. 165-166]).

Необходимо отметить, что само понятие «быт» в этот период получает мощный идеологический заряд. В Толковом словаре Даля (1880 г.) «быт» трактуется как «Бытье́, житье́, род жизни, обычай и обыкновения» [Даль, 1880, с. 151]. Там же «быто» определяется как «житье, имущество, пожитки». Как отмечает В.В. Виноградов, первоначально термин «быт» обозначал «имущество, средства к жизни, окружающую обстановку, обиход, хозяйство» [Виноградов, б.г.]. Уже в словаре Ушакова 1934 года «быт» определяется как «Общий уклад жизни, присущий какой-нибудь социальной группе. Крепостной быт. Борьба за новый быт» [Толковый словарь Ушакова, б.г.]. Отсылка к социальной группе указывает на появление политического подтекста в определении понятия, которое пришлось на период 1920-х годов.

В статье «О быте» Луначарский определяет «быт» как третью сторону человеческой жизни, то, что лежит вне работы и политики. Самая главная задача революции, по Луначарскому, – это изменение быта: «То, что до сих пор называлось частной жизнью, не может от нас ускользнуть. Именно в переводе на светлые разумные рельсы того, что называется частной жизнью – житье-бытье, как выражался Леонид Андреев – в этом и заключается последняя цель революции, ее основное, самое высокое достижение. Но здесь стоят перед нами и самые большие трудности. Нам говорят иногда, что эти бытовые условия стихийны. “Если можно изменять государственный порядок – возражают нам – если на хозяйство можно воздействовать через командные высоты, то на быт воздействовать крайне трудно”, и прибавляют: “государственные порядки можно изменять декретами, хозяйственные порядки – организацией труда и распределения, а бытовые порядки коренятся глубоко в истории инстинктов и предрассудков, коренятся настолько глубоко, что на них почти нельзя воздействовать”» и «….мы подошли вплотную к тому, чтобы внимательно исследовать быт и сознательно вмешаться в этот быт для того, чтобы постепенно придать социалистический характер быту рабочих, быту крестьян и быту, в широком смысле слова, обывательскому» [Луначарский, 1927].

Схожее отношение к природе быта мы видим и у Льва Троцкого, который уделял большое внимание построению новой культурной политики. Так, в работе «Вопросы быта. Эпоха “культурничества” и ее задачи» (1923 г.) Троцкий пишет: «Сознательное творчество в области быта занимало в человеческой истории ничтожное место. Быт накапливается стихийным опытом людей, изменяется стихийно же, под действием толчков со стороны техники или попутных толчков со стороны революционной борьбы, и в итоге отражает гораздо больше прошлое человеческого общества, чем его настоящее» [Троцкий, б.г.].

Советские теоретики осмысляли «быт» как стихийно организующуюся среду частной человеческой жизни, которая зависела от экономических и технических факторов. В новой оптике рассмотрения быт становится полем революционного преобразования: необходимо вторгнуться в культуру повседневности, подчинить «случайную» природу ее формирования целенаправленной политике. Так, Бухарин и Преображенский в «Азбуке коммунизма» (1919 г.) пишут о «создания новой идеологии, новых навыков мыслей, нового миропонимания у работников социалистического общества» [Бухарин, б.г.]. «Новый быт» создавался, чтобы создать «нового человека»: свободного от буржуазных предрассудков и преданного коллективистским идеалам коммунизма [Новиков, 2019].

Государственной культурной политике эпохи военного коммунизма характерны централизованное управление (Наркомпрос, Пролеткульт, ВХУТЕМАС), инструментализация искусства (производственничество) [Костин, 2019], обобществление быта (жилкомбинаты, дома-коммуны, фабрики-кухни, столовые, детские сады, клубы), массовая пропаганда (агитационный текстиль, агитационный фарфор, агитпоезда, агитпароходы, агитбаржы, массовые агитационные мероприятия для рабочих, монументальная пропаганда) [Брызгов, 2009, с. 12]. Дискурс военного коммунизма в культуре, – имеющий утопический и героический характер – характеризовался агрессивной милитаристской, коллективистской, мобилизационной и идеологически окрашенной риторикой, в котором основную роль заказчика производства культуры играет государство. Пример такой риторики мы можем обнаружить в плакатах Окон РОСТа с милитаристскими призывами: «… крепче кулак пролетарский сжать», «… Товарищ, не ослабевая винтовку держи!», «Красноармеец, отнимем у буржуазии последнюю соломинку – и она пойдет на дно!» и т.п. [Окна сатиры Роста, б.г.]. Агитация и пропаганда становятся одними из основных форм культуры, являются одними из основных тем в искусстве в этот период [Брызгов, 2009, с. 12]. Так, на примере (рис. 1) мы видим празднование первого мая в Москве в 1919 году: отчетливо виден постамент из политических лозунгов.

Рис. 1. 1 мая 1919, Москва. На трибуне – Владимир Ленин.

Описанные выше примеры показывают, как дискурсивные практики политики военного коммунизма повлияли на культуру 1920-х годов, формируя особую символическую рамку, которую в данном исследовании мы обозначаем как дискурс военного коммунизма. Под этим дискурсом понимается совокупность идеологических установок, риторических моделей и нормативных практик, возникших в условиях гражданской войны (1918–1921) и направленных на тотальную мобилизацию общества ради утверждения новой государственной модели, идеи мировой революции и создания «нового человека». Идеологически дискурс военного коммунизма основан на установках утопической трансформации общества, отрицании буржуазного индивидуализма, приоритете коллективного над частным, революционной целесообразности и отказе от исторической преемственности. Риторически он выражается в лозунгах, стилистике агитации, героизации труда, а также в противопоставлении нового и старого мира. Практически дискурс воплощается в централизованной культурной политике, эстетике плаката, архитектурных проектах и ориентации на функциональность, серийность, рациональность – как способах выражения новой социальной этики. Хотя в узком смысле термин «военный коммунизм» относится к управленческо-экономическим механизмам чрезвычайного периода, в культурной сфере он проявился как мощная мобилизационная парадигма, обеспечившая идейную основу авангардному проекту. Так, И. Костин показывает, что уже в первые годы советской власти складывалась особая этика труда, отрицающая праздность и направленная на производственную эффективность [Костин, 2019, с. 11]. Эти установки стали идейной основой для появления производственного искусства и проектного подхода авангарда, направленного на подчинение художественного творчества задачам коллективного строительства нового общества.

Введение НЭПа (1921 – 1927) стало следствием провала политики военного коммунизма как политического и экономического проекта, произошел возврат к элементам рыночной экономики. Однако дискурс военного коммунизма в культуре сохранил свою инерцию революционного прорыва, хотя и вызвал кризис в левом художественном сообществе. Пример такой инерции можно обнаружить в прессе. Так, программный раздел второго выпуска журнала «ЛЕФ» (апрель – май 1923 г.), посвященный первому мая, заканчивается призывом «Да здравствует искусство пролетарской революции!» [Сборник ЛЕФ №2, б.г.]. В том же номере в статье «ЛЕФ и НЭП» [там же] Сергей Третьяков обращается к «борьбе за культуру» в условиях «двух нэпов» – мещанского и революционного: «Эти два нэпа, знаменующие два полярных мироощущения – друг с другом в смертельной борьбе». Третьяков пишет, что эстетические вкусы эпохи дрейфуют в сторону «украшательства уюта» и «подайвазовщины», то есть возврата к буржуазному индивидуализму и декору. Он отмечает, что старое искусство адаптирует элементы авангарда, чтобы казаться современным, но по сути обезвреживает его: «Вспрыскивая ослабленный раствор революционного яда в жилы быта, старое искусство спасает свою основную сущность». На страницах печати («Бегемот», «Комсомольская правда», «Пушка», «Смехач», «Лапоть» и др.) через карикатуры, фельетоны и обличающие статьи активно разворачивается борьба с «мещанами» – «людьми, ставящими собственный комфорт и благополучие выше общественных идеалов, не желающий отрекаться от своих личных интересов во имя борьбы за советское настоящее и коммунистическое будущее» [Графова, 2022, с. 157].

Основными заказчиками продолжения политики построения нового быта в период НЭПа продолжают выступать государственные организации, профсоюзы, левые художники и теоретики левого искусства. В архитектуре и дизайне продолжается реализация концепций, заложенных в 1918–1921 гг.: коллективные дома, фабрики-кухни, массовая типизация, производственное искусство. Помимо правительственных ведомств, другим крупным заказчиком стали профсоюзы. Как пишет Селим Омарович Хан-Магомедов, МГСПС (Московский городской совет профессиональных союзов) обеспечил материальную базу для строительства рабочих клубов в Москве посредством отчисления 10% средств культурного фонда «и выделении на те же цели твердого процента от средств фонда улучшения быта рабочих». В результате промышленные профсоюзы Москвы и Московской области профинансировали строительство тридцати новых клубов, девять из которых предполагалось возвести в столице. Архитектор Константин Мельников реализовал проекты шести из них, включая клубы имени Русакова, «Свобода», «Каучук», «Буревестник» и имени Фрунзе [Хан-Магомедов, 1990, с. 119].

Тем не менее многие из авангардных проектов остались нереализованными: часть задумок была чрезмерно утопичной даже для социальной революции. Существовала и проблема нехватки ресурсов. Так, проект четырехсотметровой башни-памятника третьему интернационалу Владимира Татлина был охарактеризован В.И. Лениным как «типичным художественным чудачеством», а Луначарский назвал памятник «парадоксальным» и «кривым сооружением» [Брызгов, 2009, с. 7]. Схожую ситуацию мы видим в творчестве Эля Лисицкого: художник создавал плакаты, оформлял советские выставочные павильоны зарубежом, оформлял книги, проектировал небольшие здания (типография журнала «Огонек)». В то время как «в стол» ушел проект гигантских горизонтальных небоскребов, которые по замыслу, должны были стоять в самом центре Москвы. Проблема нехватки ресурсов и использования некачественных материалов видна в судьбе дома Наркомфина по проекту Моисея Гинзбурга. Часть реализованных пристроек к зданию – например, детский блок, – так и не была построена, а часть проекта была переделана или упрощена [Дом Наркомфина как объект культурного наследия, б.г.].

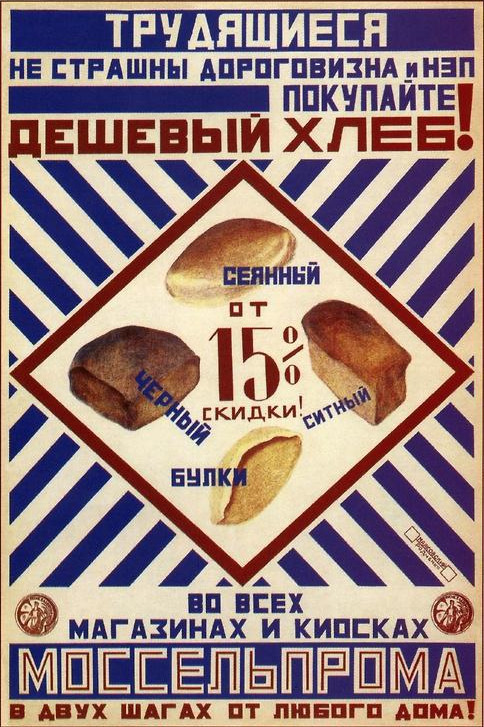

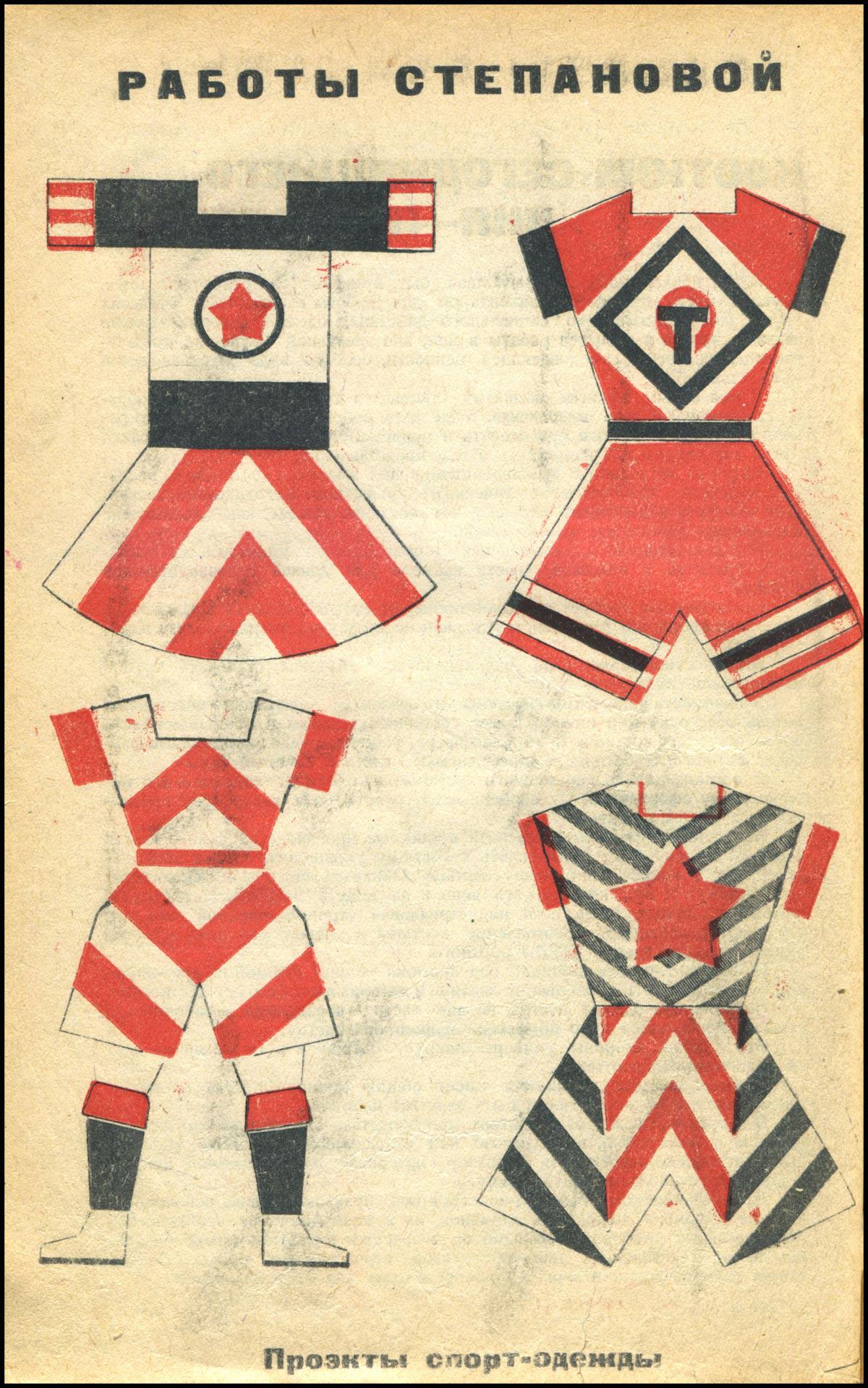

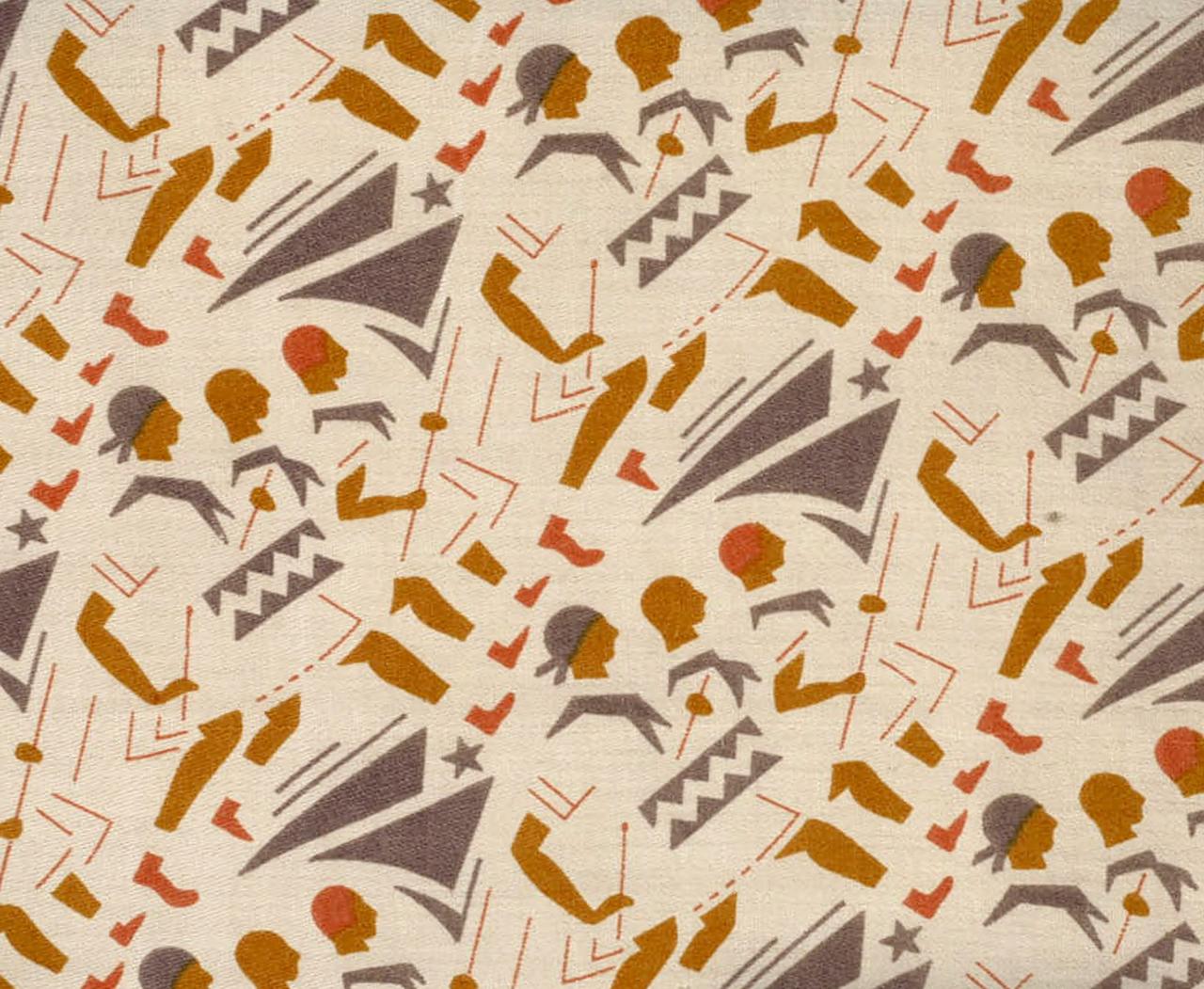

Переход к НЭПу трансформировал художественные стратегии советского авангарда: идеологическая установка на служение революции постепенно уступила место более прагматическим задачам – интеграции искусства в новые социально-экономические условия. Советские художники работая над созданием рекламы в условиях конкурентного рынка (рис. 2), создавали социально направленные плакаты (рис. 3), разрабатывали товары для жизни и повседневного быта: фарфор (рис. 4), одежда (рис. 5), текстиль (рис. 6). Тем не менее вышеуказанные примеры сохраняют инерцию дискурса военного коммунизма и несут в себе мощный идеологический заряд.

Рис. 2. Реклама Моссельпрома, Александр Родченко, 1923 г.

Рис. 3. Варвара Степанова, плакат «Вечер книги», 1924 г.

Рис. 4. Сергей Чехонин, блюдо «РСФСР», 1922 г., из коллекции Государственного Эрмитажа.

Рис. 5. Варвара Степанова, проект производственной одежды опубликованный в журнале «ЛЕФ» в статье «Костюм сегодняшнего дня – прозодежда», выпуск №2 за 1923 год.

Рис. 6. «Шагающие пионеры», рисунок по ткани, автор Хвостенко Михаил Вениаминович, Большая Кохомская мануфактура, 1920 г., из собрания музея Ивановского ситца.

Ключевым элементом перехода стало напряжение между авангардной программой и повседневной реальностью НЭПа – возвращением частной инициативы, быта и «мещанства». Выстраиваемая культурная утопия имела и свои трещины. Литература и публицистика 1920-х годов вскрывают противоречие между революционными декларациями и реальностью жизни при НЭПе. Как отмечает Е.В. Юденкова, в романах Ильи Эренбурга «Рвач», «Быт в Проточном переулке» и Анатолия Мариенгофа «Циники» изображены герои, утратившие веру в социалистические идеалы: вместо жертвенного служения обществу они демонстрируют потребительство, отчуждение и моральный релятивизм. «Проточный переулок» Эренбурга и повесть А. Толстого «Гадюка» сообщают нам, что революция принесла не построение нового быта, а уничтожение моральных норм прошлого [Юденкова, 2016, с. 82]. Утрата революционного пафоса прослеживается и на более широком культурном фоне: образ революционного героя к середине 1920-х становится декоративным, превращается в «литературную маску», утратившую жизненную убедительность. Романтика революции «разбивается о реальность НЭПа» [Овчаренко, 2015, с. 166], постепенно замещается иронией и театрализацией. На уровне повседневной жизни литература фиксирует двойственность поведения: внешне – лояльность идеалам, внутренне – личный интерес и мещанство. Герои симулируют веру, играют в революцию, при этом не отказываясь от старых установок. Как отмечает Мария Графова, в прессе эпохи НЭПа можно встретить истории о нэпманах, которые хотят выдать своих дочерей за комсомольцев (т.к. вторых скорее всего ожидает успешная карьера в новой вертикали власти); о «мещанах», которые притворяются коммунистами в обществе, но сохраняют консервативный быт дома; о людях, «принявших» новый уклад быта без понимания его сути – заменивших дома иконы на портреты вождей мировой революции [Графова, 2022, с. 148]. Художественные и публицистические тексты НЭПа становятся средством художественной диагностики кризиса революционного мифа, вскрывая внутреннюю противоречивость построения «нового быта» и показывая сложность радикальной перестройки повседневной культуры советских граждан.

Таким образом, политика военного коммунизма, хотя и не была единственной причиной возникновения раннесоветского авангарда, но создала институциональные и идейные условия, которые способствовали его превращению из преимущественно художественного явления в средство социального и пространственного проектирования. Этот революционный жизнестроительский культурный дискурс сохранил свое влияние и во время НЭПа. Несмотря на то, что попытка экономических преобразований с наскока оказалось неудачной, советское правительство продолжило контролировать аппарат производства культуры и создавать новую культурную рамку для решения проблемы модернизации общества, сталкиваясь при этом с сопротивлением части населения.

Модернизм

Модернизм в архитектуре и дизайне XX века возник как ответ на вызовы времени, продиктованные индустриализацией, социальными изменениями и последствиями Первой мировой войны. Это был комплексный культурный проект, который объединял не только новые эстетические идеи, но и социальные и политические стремления. Модернизм стремился к созданию нового, рационального пространства для жизни, освобождённого от исторических стилей и излишнего украшательства. Пожалуй, наиболее сильно запрос на новую архитектуру и дизайн был выражен в Германии [Красилова, 2016, с. 245], где нашел своё воплощение в таких движениях, как Веркбунд, Баухаус и архитектурных проектах, ориентированных на массовое жильё: Новый Франкфурт, Вайсенхоф и др. В модернисткой практике нашли объединение существовавшие до него различные идеи дизайна, архитектуры и городского планирования. Так, попытку обуздать прогресс промышленной революции и борьбу с низкокачественными объектами массового производства предпринимали еще представители английского движения «Искусства и ремесла» Раскин и Морррис в конце XIX века [Фремптон, 1990, с. 66] и члены немецкого Веркбунда (в котором в том числе состоял и молодой Гропиус). Концепция построения нового эгалитарного города, предпринятая Баухаусом, может быть обнаружена в идее «города-сада» англичанина Эбенизера Говарда в конце XIX века [Фремптон, 1990, с. 73]. Антидекоративность и функционализм унаследованы от американца Луиса Генри Салливана. Описанные выше идеи слились в модернизме с верой в прогресс, в идею о способности техники улучшить жизнь людей. В такой оптике архитектура и дизайн воспринимались как инструменты социального преобразования.

Для модернистского дискурса были характерны рациональность и как следствие механистичность, установка на авторскую уникальность, разрыв с традицией, демократичность и тотальность проектирования бытия. Архитекторы модернисты часто прибегали к образу машины и механизмов – от ранних текстов Райта (1901 г.): «Машина – это единственное будущее искусства и ремесла» [там же] до знаменитой фразы Ле Корбюзье: «Дом – это машина для жилья». Упор делался на создание «честной», «правдивой» и «простой», «ясной» архитектуры. Так, в статье «Моя концепция Баухауса», написанной в 1935 году, Гропиус объясняет почему работы учеников Баухауса с разными взглядами на архитектуру и дизайн отличались идейной схожестью: «Выразилось это не во внешних стилистических чертах, но, скорее, в стремлении проектировать вещи просто и правдиво, в согласии с их внутренними законами» [Гропиус, 2017, с. 32]. А Фрэнк Ллойд Райт называл «чистым мошенничеством» [Гэй, 2019, с. 246] – то есть отказом от настоящей природы здания – попытки архитекторов прятать металл и бетон своих строений под историческими стилизациями.

Как пишет Питер Гэй, «типичные дискуссии викторианских строителей с заказчиками насчет того, какой исторический стиль – греческий, венецианский или ренессансный – предпочтительнее, то есть какой из них «честнее», возмущали Райта и других модернистов, видевших в них реакционное бегство от жизни в настоящем, измену своему ремеслу» [Гэй, 2019, с. 201]. Модернисты отказываются от исторического понимания стиля, как отказываются и от всех «-измов». Гропиус говорил: «Не существует такого понятия – «интернациональный стиль», если только не иметь в виду общие технические достижения нашего времени, которые принадлежат интеллектуальному оснащению любой цивилизованной нации, или же тщедушные образцы того, что я называю «прикладной археологией», которые можно обнаружить в архитектуре общественных зданий повсюду – от Москвы до Мадрида и Вашингтона. Стальные или бетонные конструкции, ленточные окна, плиты на консолях или на сваях – это всего лишь внеличностные современные средства, так сказать, сырье, из которого в разных странах можно получить разные архитектурные формы. Сходным образом достижения в сфере конструкций готической эпохи – своды, арки, контрфорсы, пинакли – стали общим интернациональным феноменом. И все же к сколь огромному разнообразию» [Гропиус, 2017, с. 13-14]. Для модернистов стиль – это, скорее, историческое понятие, которое неприменимо к современной архитектуре, создаваемой здесь и сейчас. Сам метод современной архитектуры должен находиться в движении, не следовать определенным догмам и принципам, а найти «региональное, местное художественное выражение, исходящее из окружающей среды, климата, ландшафта и народных обычаев» [Гропиус, 2017, с. 110]. Метод современной архитектуры мыслится Гропиусом в эволюционистском ключе, он подчеркивает, что «архитектура должна развиваться или умереть. Свою новую жизнь она способна обрести в тех величественных переменах в социальной и технической областях, что случились за два последних поколения. Подражание Средневековью или колониальной эпохе не в силах выразить жизнь человека ХХ столетия. Архитектура никогда не заканчивается, она непрерывно меняется» [Гропиус, 2017, с. 96]. Вместе с этим Гропиус подчеркивает уникальность современного ему архитектурного метода: «современная архитектура – это не ответвление старого дерева, а новая поросль, растущая прямо из земли. Это не значит, однако, что мы стали свидетелями неожиданного возникновения «нового стиля». То, что мы видим и переживаем, является беспрерывным движением, что вызвало к жизни фундаментально новый взгляд на архитектуру. Философия, на которой он основан, хорошо сочетается со всё большим числом направлений сегодняшней науки и искусства и противостоит тем силам, что пытаются помешать ее движению и задержать растущую силу ее идей» [Гропиус, 2017, с. 109].

Таким образом, европейский модернизм, отказываясь от понимания «стиля» как совокупности приемов, перешел к формированию стиля-образа жизни посредством создания тотального проекта рационального переустройства среды, формирующее новые привычки и образ жизни. Одним из ярких примеров «стиля как образа жизни» стала Франкфуртская кухня (разработанная Маргарете Шютте-Лихоцки в 1926 году). На основе принципов «форма следует функции», она не просто трансформировала внешний вид кухни: её конфигурация, размеры и оснащённость задумывались так, чтобы минимизировать траты времени и физических усилий хозяйки. Планировка, высота шкафов, встроенные приспособления для разделки еды и чистки посуды стали частью повседневного ритуала, где каждая деталь имела практическое назначение. Таким образом, «стиль кухни» перестал быть вопросом эстетики интерьера и превратился в «стиль жизни» – рациональное, упорядоченное протекание домашних обязанностей. Демократическая ориентация европейского модернизма проявилась в его стремлении проектировать массовые товары широкого потребления (Баухаус), в проектировании социального жилья, отвечавшего современным требованиям гигиены и удобства (движение «Нового строительства», Новый Франкфурт, городок Фрюже, Итальянский сад и др.), в стремлении к более эргономичному и удобному дизайну вещей и планировок (Баухаус, Франкфуртская кухня и др.). Гропиус подчеркивал важность индивидуального характера человеческого творчества и низовой инициативы. Критикуя тоталитарные государства, Гропиус пишет, что в них «индивидуальный гений скован в лабиринте бюрократической субординации, вынужденный считаться с волей самопровозглашенной диктаторской власти», и далее: «... идеи должны осуществляться частной инициативой, а не бюрократическими предписаниями» [Гропиус, 2017, с. 186].

Основными заказчиками модернистских авторов были частные лица (в основном состоятельные буржуа), бизнес и государственные или муниципальные организации, приглашавшие архитекторов для осуществления градостроительных проектов. Так, Баухаус – школа, частично существовавшая на государственной дотации – давал своим ученикам возможность встречаться с опытными рабочими, общаться промышленниками для того, чтобы лучше понимать специфику производства и запрос, который на них возлагался как производителем, так и покупателем [Гропиус, 2017, с. 30]. Итальянский сад Хесслера был создан по заказу кооператива «Народная помощь» [Филлипов, 2020, с. 92]. «Новый Франкфурт» Эрнста Мая был поддержан левой муниципальной коалицией города [Новый Франкфурт, б.г.]. Аналогично с комплексом социального жилья Карл-Маркс-Хоф в Вене, который был поддержан социал-демократическим правительством Австрии [Социальное жилищное строительство, б.г.].

Тем не менее мастера-модернисты вынуждены были самостоятельно убеждать мещанствующих заказчиков или скептически настроенные органы власти в целесообразности своих идей, что удавалось не всегда. Оппозиция архитектора визионера и мещанина-заказчика видна в заявлении Миса ван дер Роэ: «К нашим клиентам мы должны относиться как к детям» [Гэй, 2019, с. 256]. Несмотря на демократические и социальные интенции, архитектура и дизайн модернизма ставили творца в обособленное, элитарное положение.

Более того, модернизм был не единственным стилем Европы первой трети ХХ века. Западная архитектура и дизайн развивались в условиях выраженного стилистического плюрализма. Несмотря на активное формирование модернистской парадигмы – в лице Баухауса, функционализма и Международного стиля – западный культурный ландшафт оставался разнообразным. Наряду с модернизмом, существенное влияние сохранял стиль ар-нуво, особенно в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре начала века. Параллельно с этим укреплялись позиции неоклассицизма и неотрадиционализма. В архитектуре ряда европейских стран, прежде всего Франции, Италии, Великобритании и США, продолжали возводиться здания в академическом духе: симметричные, монументальные, обращённые к античным образцам. В Италии 1920–30-х годов подобная архитектура получила политическое подкрепление в виде «нового классицизма» фашистской эпохи, который стал визуальным выражением идеологии силы и государственности. С началом 1920-х появляется ар-деко – стиль, вобравший в себя одновременно декоративность ар-нуво и рациональность индустриального века. В это же время, в крупных городах США и Франции, продолжает сохраняться влияние школы бозар. Академическая архитектура, основанная на композиционных принципах XIX века, особенно в США, использовалась для возведения библиотек, железнодорожных вокзалов, университетов и прочих общественных зданий.

Ранний модернизм подвергался критике с разных сторон. Так, внутри Германии модернизм преследовался правоконсервативными силами. Например, Пауль Шультце-Наумбург в книге «Искусство и раса» (1928 г.) критиковал модернистское искусство и архитектуру, считая их проявлением «культурной дегенерации». А школа Баухаус была закрыта нацистами из-за обвинений в «культурном большевизме» [Биценко, 2019, с. 60]. Как показано в ретроспективном исследовании критики работ Ле Корбюзье в английской архитектурной прессе 1920-х – 1940-х «From Impact to Legacy: Interpreting Critical Writing on Le Corbusier from the 1920s to the Present», зачастую отзывы носили отрицательный или скептический характер, хотя среди британцев были и симпатизаторы работам архитектора [Livesey, Moulis, 2015, p. 2]. Модернистская архитектура критиковалась за тотальность, универсальность, дегуманизирующую механистичность, претензию на уникальность и исключительность, за оторванную от реальности академичность [Hseuh-Bruni, 2015, p. 2]. Движение имело и внутренние разногласия: как критические высказывания архитекторов в адрес работ своих коллег с точки зрения эстетики, так и споры вокруг основополагающих идей всего движения. Так, Фрэнк Ллойд Райт оставил следующий едкий комментарий о «Жилой единице» Ле Корбюзье: «Эта марсельская штуковина – сущий ужас на берегу моря» [Гэй, 2019, с. 260]. Один из преподавателей Баухауса, художник Лионель Фейнингер писал в 1919 году: «Требования соединения двух движений – техники и искусства – есть нонсенс во всех отношениях. Настоящий техник не потерпит никакого вмешательства искусства, и, с другой стороны, даже высочайшее техническое совершенство никогда не сможет заменить божественную искру искусства» [Биценко, 2019, с. 59].

Сравнение подходов

Необходимо отметить, что европейские и советские авторы знали друг о друге, общались, следили за достижениями своих коллег и работали на совместных проектах. Так, Эль Лисицкий состоял в голландском модернистском объединении «Де Стейл» [Фремптон, 1990, с. 213], (в этой же группе состояли Фрэнк Ллойд Райт и Казимир Малевич), а его международный журнал «Вещь» выходил в Берлине в 1922 году сразу на трех языках: русском, французском и немецком. В 1925 году Лисицкий совместно с Хансом Арпом – одним из основателей дадаизма – выпустил книгу «Измы искусства. 1914 – 1924», в которой объяснялся смысл современных тогда художественных течений: дадаизма, экспрессионизма, конструктивизма и др. [Лисицкий, 2019, с. 22]. На всемирной выставке 1925 года в Париже Советский союз был представлен павильоном Константина Мельникова, который, как отмечает Хан-Магомедов, «стал первым и в то же время триумфальным выходом молодой советской архитектуры на мировую арену» [Хан-Магомедов, 1990, с. 83]. На международной выставке «Пресса» в Кельне в 1928 году советский павильон был оформлен Элем Лисицким, как отмечают исследователи, отдельная роль в павильоне «отводилась наглядной демонстрации участия прессы в государственном строительстве, свободе печати, классовому составу работников печати и так далее» [Манукян, 2015, с. 546]. Советский союз принимал участие и в других западных международных выставках: «Фото-фильм» в Штутгарте (1929), «Гигиена» в Дрездене (1930) и «Пушнина» в Лейпциге (1930) [там же, с. 546]. Более того, участие советской стороны на штутгартской выставке 1929 года была инициировано немецким «Веркбундом».

Советское правительство активно интересовалась успехами немецких архитекторов в вопросах построения массового рабочего жилья. Так, в 1927 году во Франкфурт была направлена делегация советских архитекторов, которая ознакомилась со строительством Нового Франкфурта Эрнста Мая. В дальнейшем Май был приглашен в Советский союз: давал лекции, консультации, участвовал в проектировании от 12 (как указывает Хан-Магомедов) до 33 (подсчет М. Мееровича) соцгородов по всему Союзу [Эрнст Май: «Рациональное» жилье для России, б.г.]. Как отмечает док. арх., док. ист. наук, профессор Марк Меерович, проекты западных модернистов в сфере рабочего жилья концептуально сходились с советской доктриной нового быта: «Германские пригородные рабочие поселки привлекают внимание руководства советских строительных ведомств еще и тем, что соответствуют, каким бы невероятным это не казалось, базовым положениям марксистской доктрины: обеспечивают разукрупнение существующих городов за счет строительства автономных пригородных поселков-саттелитов, лишены негативных последствий чрезмерной плотности застройки; свободны от высокой земельной ренты существующих городов; располагаются в более привлекательных, чем существующие города, гигиенических и природных условиях; обладают фиксированным числом населения, а также социальной, инфраструктурной и бытовой самодостаточностью…» [Эрнст Май: «Рациональное» жилье для России, б.г.]. В 1929 – 30-х гг. готовилось заседание конгресса CIAM (Международный конгресс современной архитектуры, основателями которого были Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус, Моисей Гинзбург, Эль Лисицкий, Эрнст Май и др.) в Москве, на котором с докладами должны были выступать Ле Корбюзье, Вальтер Гропиус и другие архитекторы модернисты. Однако, в силу организационных и политических причин конгресс в Москве так и не был проведен [Ковышева, 2019, с. 63-64].

Несмотря на схожие проблемы, стоящие перед советским авангардом и ранним европейским модернизмом, происхождение и пути развития каждого направления существенно отличаются. Модернизм в Европе начинался как ответ на утилитарные нужды и технические возможности индустрии. Советский авангард рождался в иных условиях. Политика военного коммунизма диктовала жесткие меры регулирования экономики и жизни общества, поставив перед художниками и архитекторами задачу кардинально изменить человеческий быт и сознание. Советское правительство внедряло программу радикальной культурной реформы, подразумевающую разрушение старых традиций и установку новых ценностей. Здесь речь шла не только о материальных изменениях, но и о перерождении человеческой личности. Модернистские решения не стремились радикально перестроить природу человека, но упростить его быт и домашнее хозяйство. Модернисты проектировали квартиры, дома и города для приватной, семейной жизни. Их объекты, с точки зрения дизайна, учитывали интересы частного бизнеса и промышленности. Советские же проекты – дома-коммуны, фабрики-кухни, рабочие клубы и проч. – стремились к обобществлению быта, максимальному преобладанию общественного над индивидуальным.

Оба дискурса рассматривали среду как способ изменения жизни. Однако дискурс советского авангарда носил более директивный и обязательный характер. Советский дискурс одновременно создавал новую реальность и нового человека для этой реальности, в то время как модернистский дискурс пытался улучшить существующую реальность для повышения качества жизни людей. Государство выступало главным инициатором и инвестором большинства проектов, начиная от клубов и заканчивая жильем для рабочих. Инициативы шли рука об руку с программой культурного переворота, направленного на создание «нового человека». Европейский модернизм обладал большей степенью независимости от государства. Здесь деятельность архитекторов и дизайнеров зависела от индивидуальных заказов, контрактов с бизнесом и сотрудничества с муниципальными органами. Часто они боролись за признание своих идей среди клиентов и критиков, что создавало среду конкуренции и полемики. Западная архитектурно-дизайнерская сцена 1900–1930-х годов представляла собой сложную картину сосуществования модернистских, традиционалистских и декоративных тенденций. В отличие от советского авангарда, стремившегося к единой художественной линии, европейская школа сохраняла культурный плюрализм, в котором модернизм был не столько «правильным» стилем, сколько одной из влиятельных позиций в широком спектре подходов к построению жизни.

Выявленные различия в институциональной природе советского авангарда и западного модернизма во многом определили их влияние на дальнейшее развитие архитектуры и дизайна. Советский авангард, будучи связанным с государственной культурной политикой, утратил самостоятельность после усиления идеологического контроля и смены приоритетов власти [Гройс, 2023, с. 61]. Однако, как отмечает Борис Гройс в работе «Gesamtkunstwerk Сталин», авангардные методы и образность не исчезли бесследно, а были интегрированы в парадное сталинское искусство, сохранив инерцию жизнестроительского метода посредством тотального культурного проекта. Как отмечают исследователи, советский модернизм стал зарождаться в стране в 50-е годы благодаря оттепели, контактам с зарубежной современной архитектурой, возможностями выезда за границу [Казакова, 2013, с. 11]. В то же время западный модернизм сумел сохранить преемственность и гибкость, став основой для развития целого спектра архитектурных направлений второй половины XX века: из него выросли брутализм [Фремптон, 1990, с. 385], минимализм, интернациональный стиль. Сопоставление демонстрирует, как различные степени зависимости художественного направления от государства и политической идеологии могут определять не только его историческую судьбу, но и глубину и продолжительность его воздействия на архитектурную и культурную среду.

Выводы

Таким образом, советский авангард и западный модернизм, несмотря на общую установку на преобразование среды и быта, опирались на разные идеологические основания и институциональные механизмы. Первый развивался в логике государственной мобилизации и идеологического дирижизма, второй – в более децентрализованной и профессионализированной среде, ориентированной на индивидуальных заказчиков и рыночные механизмы. Эти различия определили не только художественные и архитектурные формы, но и их историческую судьбу: авангард был свернут при смене политического курса, а модернизм стал частью глобального архитектурного языка.

В перспективе дальнейших исследований особый интерес представляет анализ конкретных форм реализации – что из идеологических и проектных установок действительно воплощалось в архитектурной практике, а что оставалось на уровне деклараций. Интерес представляет уточнение границ между декларацией и реализацией: какие из идеологических и проектных установок действительно находили воплощение, а какие трансформировались под давлением реальных условий. Настоящая работа показывает, что восприятие новых форм быта со стороны населения не было однозначным – оно включало как принятие, так и адаптацию, а подчас и сопротивление. Не менее значимо рассмотреть, как идеи 1920–1930-х годов были переосмыслены в позднесоветской архитектуре и дизайне, особенно в 1960–70-е годы, а также, как эти темы возвращаются сегодня. Расширение исследовательского горизонта позволит не только уточнить историческую роль авангарда и модернизма, но и увидеть, как их наследие продолжает влиять на современное представление о функции среды в жизни общества.

ИСТОЧНИКИ

1. Бухарин Н.И. (с Е.А. Преображенским). Азбука коммунизма (1919г) // Marxists.org. Режим доступа: https://www.marxists.org/russkij/bukharin/azbuka/azbuka_kommunizma.htm (дата обращения: 05.06.2025).

2. Виноградов В.В. История слов // Этимология и история слов русского языка. Режим доступа: https://etymolog.ruslang.ru/vinogradov.php?id=bit&vol=1 (дата обращения: 05.06.2025).

3. Даль В.И. Толковый словарь Даля (2-е издание). Том 1 (1880).pdf/241 // Викитека. Режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/Страница:Толковый_словарь_Даля_(2-е_издание)._Том_1_(1880).pdf/241 (дата обращения: 05.06.2025).

4. Дом НАРКОМФИНа как объект культурного наследия // Москваход. Режим доступа: https://www.moskvahod.ru/blog/дом-наркомфина-объект-культурного-наследия/ (дата обращения: 29.04.2024).

5. Луначарский А.В. О быте // Библиотека русской и советской классики. Режим доступа: https://traumlibrary.ru/book/lunacharskiy-o-byte/lunacharskiy-o-byte.html#s001001 (дата обращения: 29.04.2025).

6. Новый Франкфурт // Циклопедия. Режим доступа: https://cyclowiki.org/wiki/Новый_Франкфурт#cite_note-2 (дата обращения: 01.05.2024).

7. «Окна сатиры РОСТА» // Официальный сайт Федерального казенного учреждения «Государственный архив Российской Федерации». Режим доступа: https://statearchive.ru/1251 (дата обращения: 16.04.2025).

8. Сборник ЛЕФ 1923 № 2 // Библиотека русской и советской классики. Режим доступа: https://traumlibrary.ru/book/lef-1923-2/lef-1923-2.html#s002004 (дата обращения: 14.06.2025).

9. Социальное жилищное строительство // Вен Сейчас Навсегда. Режим доступа: https://www.wien.info/ru/искусство-культура/архитектура/социальное-жилищное-строительство-359224 (дата обращения: 01.05.2024).

10. Толковый словарь Ушакова // Академик academic.ru. Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/752866 (дата обращения: 05.06.2025).

11. Троцкий Л.Д. Чтобы перестроить быт, надо познать его // И-R Искра-Research. Режим доступа: https://iskra-research.org/Trotsky/voprosy-byta/19230711.shtml (дата обращения: 05.06.2025).

12. Эрнст Май: "Рациональное жилье для России // АРХИТЕКТОН Известия ВУЗов. Режим доступа: https://archvuz.ru/2011_4/14/ (дата обращения: 28.05.2025).

ЛИТЕРАТУРА

1. Биценко Р.В. Проблема синтеза функциональности и художественного творчества в эстетике Баухауза // Российские регионы как центры развития в современном социокультурном пространстве: сборник научных статей материалы 5-й Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 25 октября 2019 года. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 57-60.

2. Бодрова М.П. Русский авангард и политический контроль культуры в раннем СССР // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра: Материалы V международной научной конференции, Санкт-Петербург, 09 декабря 2022 года. Том 2. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2022. – С. 286-289.

3. Брызгов Н.В. Агитация и пропаганда как основное содержание пролетарского искусства периода военного коммунизма // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПУ. 2009. №.1-2. С. 43-60.

4. Глущенко И.В. Советская модернизация и кулинарная политика как факторы трансформации бытовой культуры в СССР // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. №.27. С. 564-573.

5. Графова М.А. «Зловонное дыхание обывательщины на щеке революции»: борьба с мещанством в Советской России в эпоху нэпа // Социология власти. 2022. Т.34. №.2. С. 138-161.

6. Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. – 2-е изд. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2023.

7. Гропиус В. Круг тотальной архитектуры. – Москва: Ad Marginem, 2017.

8. Гуськов Ю.В. Военный коммунизм и Новая экономическая политика: теоретические основы и их реализация в политической практике // Великая российская революция: общество, человек, культура, повседневность: сб. науч. ст. по мат-лам Междунар. науч. конф.(Ульяновск, 16–18 марта 2017 г.). – Москва: Книгодел, 2017. – Т. 2. – С. 146-154.

9. Гэй П. Модернизм. Соблазн ереси: от Бодлера до Беккета и далее. – Москва: Ad Marginem, 2019.

10. Казакова О.В. Советский архитектурный модернизм: формы времени. К итогам международной научной конференции. Москва, НИИТИАИГ, центр авангарда в еврейском музее, 21-22 ноября 2013 г // Культурологический журнал. 2013. №.4. С. 1-8.

11. Конышева Е.В. Московский конгресс CIAM: история несостоявшегося события // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2019. №.33. С. 60-75.

12. Костин И. Искусство, праздность и питание: этика военного коммунизма и истоки производственного искусства, 1918-1919 годы // Философско-литературный журнал «Логос». 2019. Т. 29. №.1 (128). С. 273-287.

13. Красилова Л.А. Проблемы экспериментального, массового и индивидуального деревянного жилища в странах Европы в первой половине ХХ века // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2016. №.2 (17). С. 244-253.

14. Липовецкий М.Н. Модернизм и авангард: родство и различие // Филологический класс. 2008. №.20. С. 24-31.

15. Лисицкий Л.М. Эль Лисицкий-Россия: реконструкция архитектуры в Советском Союзе: комментированное издание. – Санкт-Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019

16. Манукян Д.В. Выставки Эль Лисицкого // Международный студенческий научный вестник. 2015. №.4-4. С. 544-548.

17. Новиков С.Г. Проектирование «нового человека» в Советской России 1920-х годов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1, № 1 (57). С. 160-174.

18. Овчаренко А.Ю. «Сабля да книга–чего же еще?»: романтика революции в русской литературе 1920-1930-х годов // Полилингвиальность и транскультурные практики. 2015. №.1. С. 164-169.

19. Филлипов В.Д. Отто Хеслер и новое градостроительство // Приволжский научный журнал. 2020. №.3. С. 90-99.

20. Фремптон К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. – Москва: Стройиздат, 1990.

21. Хан-Магомедов С.О. Константин Мельников. – Москва: Стройиздат, 1990.

22. Шайхутдинов Т.Ф. и др. Актуальность социального компонента в деятельности Баухауса // Вестник Армавирского государственного педагогического университета. 2023. №2. С. 58-67.

23. Юденкова Е.В. Быт в романе Ильи Эренбурга «В Проточном переулке» // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2016. №.1. С. 80-83.

24. Hseuh-Bruni A. Le Corbusier’s Fatal Flaws–A Critique of Modernism // Trinity College Digital Repository, Hartford, CT. 2015.

25. Livesey G., Moulis A. From impact to legacy: interpreting critical writing on Le Corbusier from the 1920s to the present. 2015.

SOURCES

1. Academic.ru Tolkovyj slovar' Ushakova [Explanatory Dictionary by Ushakov]. Available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/752866 (accessed: 05.06.2025) (in Russian)

2. Archvuz.ru Ernst Maj: “Racional'noe zhil'e dlja Rossii” [Ernst May: “Rational Housing for Russia”]. Available at: https://archvuz.ru/2011_4/14/ (accessed: 28.05.2025) (in Russian)

3. Bukharin N.I. (with E.A. Preobrazhenskii) Azbuka kommunizma (1919) [The ABC of Communism]. Available at: https://www.marxists.org/russkij/bukharin/azbuka/azbuka_kommunizma.htm (accessed: 05.06.2025) (in Russian)

4. Cyclowiki Novyj Frankfurt [The New Frankfurt]. Available at: https://cyclowiki.org/wiki/Новый_Франкфурт#cite_note-2 (accessed: 01.05.2024) (in Russian)

5. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' Dalja (2-e izdanie). Tom 1 (1880) [Explanatory Dictionary by Dahl (2nd edition). Vol. 1 (1880)]. Available at: https://ru.wikisource.org/wiki/Страница:Толковый_словарь_Даля_(2-е_издание)._Том_1_(1880).pdf/241 (accessed: 05.06.2025) (in Russian)

6. Moskvahod Dom NARKOMFINa kak ob'ekt kul'turnogo nasledija [The Narkomfin Building as a Cultural Heritage Object]. Available at: https://www.moskvahod.ru/blog/дом-наркомфина-объект-культурного-наследия/ (accessed: 29.04.2024) (in Russian)

7. State Archive of the Russian Federation Okna satiry ROSTA [ROSTA Satirical Posters]. Available at: https://statearchive.ru/1251 (accessed: 16.04.2025) (in Russian)

8. Traumlibrary.ru Lunacharskij A.V. O byte [On Everyday Life]. Available at: https://traumlibrary.ru/book/lunacharskiy-o-byte/lunacharskiy-o-byte.html#s001001 (accessed: 29.04.2025) (in Russian)

9. Traumlibrary.ru Sbornik LEF 1923 № 2 [LEF Collection 1923 No. 2]. Available at: https://traumlibrary.ru/book/lef-1923-2/lef-1923-2.html#s002004 (accessed: 14.06.2025) (in Russian)

10. Trotskij L.D. Chtoby perestrojit' byt', nado poznat' ego [To Restructure Everyday Life, One Must Understand It]. Available at: https://iskra-research.org/Trotsky/voprosy-byta/19230711.shtml (accessed: 05.06.2025) (in Russian)

11. Vinogradov V.V. Istorija slov [The History of Words]. Available at: https://etymolog.ruslang.ru/vinogradov.php?id=bit&vol=1 (accessed: 05.06.2025) (in Russian)

12. Wien.info Social'noe zhilishchnoe stroitel'stvo [Social Housing Construction]. Available at: https://www.wien.info/ru/искусство-культура/архитектура/социальное-жилищное-строительство-359224 (accessed: 01.05.2024) (in Russian)

REFERENCES

1. Bitsenko R.V. “Problema sinteza funkcional'nosti i hudozhestvennogo tvorchestva v estetike Bauhauza” [The Problem of Synthesizing Functionality and Artistic Creativity in Bauhaus Aesthetics]. Rossijskie regiony kak centry razvitiya v sovremennom sociokul'turnom prostranstve: sbornik nauchnyh statej materialy 5-j Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Kursk, 25 oktyabrya 2019 goda [Russian Regions as Development Centers in the Modern Sociocultural Space: A Collection of Research Articles, Proceedings of the 5th All-Russian Scientific and Practical Conference, Kursk, October 25, 2019]. Kursk, Yugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2019. P. 57-60. (in Russian)

2. Bodrova M.P. “Russkij avangard i politicheskij kontrol' kul'tury v rannem SSSR” [The Russian Avant-Garde and Political Control of Culture in the Early USSR]. Gumanitarnye nauki v sovremennom vuze: vchera, segodnya, zavtra: Materialy V mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, Sankt-Peterburg, 09 dekabrya 2022 goda. Tom 2 [Humanities in a Modern University: Yesterday, Today, Tomorrow: Proceedings of the V International Scientific Conference, St. Petersburg, December 9, 2022. Volume 2]. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 2022. P. 286-289. (in Russian)

3. Bryzgov N.V. “Agitatsiya i propaganda kak osnovnoe soderzhanie proletarskogo iskusstva perioda voennogo kommunizma” [Agitation and Propaganda as the Core of Proletarian Art in the Period of War Communism]. Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGHPA [Decorative Arts and the Object-Spatial Environment. Bulletin of the Moscow State University of Art and Design], 2009, no. 1-2. P. 43-60. (in Russian)

4. Fillipov V.D. “Otto Khessler i novoe gradostroitel'stvo” [Otto Haesler and New Urban Planning]. Privolzhskii nauchnyi zhurnal [], 2020, no. 3. P. 90-99. (in Russian)

5. Frampton K. Sovremennaya arkhitektura: Kriticheskiy vzglyad na istoriyu razvitiya [Modern Architecture: A Critical History]. Moscow, Stroyizdat, 1990. (in Russian)

6. Gay P. Modernizm. Soblazn eresi: ot Bodlera do Bekketa i daleye [Modernism: The Lure of Heresy, from Baudelaire to Beckett and Beyond]. Moscow, Ad Marginem, 2019. (in Russian)

7. Groys B. Gesamtkunstwerk Stalin [Gesamtkunstwerk Stalin]. 2nd ed. Moscow, Ad Marginem Press, 2023. (in Russian).

8. Glushchenko I.V. “Sovetskaya modernizatsiya i kulinarnaya politika kak factory transformatsii bytovoi kultury v SSSR” [Soviet Modernization and Culinary Policy as Factors of Transforming Everyday Culture in the USSR]. Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo [News of the Penza State Pedagogical University named after V.G. Belinsky], 2012, no. 27. P. 564-573. (in Russian)

9. Grafova M.A. “"Zlovonnoe dykhanie obyvatel'shchiny na shcheke revolyutsii": bor'ba s meshchanstvom v Sovetskoi Rossii v epokhu NEPa” [“The Foul Breath of Philistinism on the Revolution’s Cheek”: The Struggle Against Philistinism in Soviet Russia During the NEP]. Sotsiologiya vlasti [Sociology of power], 2022, vol. 34, no. 2. P. 138-161. (in Russian)

10. Gropius V. Krug total'noi arkhitektury [The Circle of Total Architecture]. Moscow, Ad Marginem, 2017. (in Russian)

11. Gus'kov Yu.V. “Voennyi kommunizm i Novaya ekonomicheskaya politika: teoreticheskie osnovy i ikh realizatsiya v politicheskoi praktike” [War Communism and the New Economic Policy: Theoretical Foundations and Their Implementation in Political Practice]. Velikaya rossiiskaya revolyutsiya: obshchestvo, chelovek, kultura, povsednevnost' [The Great Russian Revolution: Society, Man, Culture, Everyday Life]. Moscow, Knigodel, 2017, vol. 2. P. 146-154. (in Russian)

12. Hseuh-Bruni A. Le Corbusier’s Fatal Flaws – A Critique of Modernism. Trinity College Digital Repository. Hartford, CT, 2015.

13. Kazakova O.V. “Sovetskii arkhitekturnyi modernizm: formy vremeni. K itogam mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. Moskva, NIITIAIG, Tsentr avangarda v Evreiskom muzee, 21–22 noyabrya 2013 g.” [Soviet Architectural Modernism: Forms of Time. Proceedings of the International Conference. Moscow, NIITIAIG, The Avant-Garde Center at the Jewish Museum, November 21–22, 2013]. Kulturologicheskii zhurnal [Culturological journal], 2013, no. 4. P. 1-8. (in Russian)

14. Khan-Magomedov S.O. Konstantin Mel'nikov [Konstantin Melnikov]. Moscow, Stroiizdat, 1990. (in Russian)

15. Kostin I. “Iskusstvo, prazdnost' i pitanie: etika voennogo kommunizma i istoki proizvodstvennogo iskusstva, 1918–1919 gody” [Art, Idleness and Food: The Ethics of War Communism and the Origins of Productivist Art, 1918–1919]. Filosofsko-literaturnyi zhurnal Logos [Philosophical and literary journal “Logos”], 2019, vol. 29, no. 1 (128). P. 273-287. (in Russian)

16. Konysh'eva E.V. “Moskovskii kongress CIAM: istoriya nesostoyavshegosya sobytiya” [The Moscow CIAM Congress: History of an Unrealized Event]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kulturologiya i iskusstvovedenie [Tomsk State University Bulletin. Cultural Studies and Art Criticism], 2019, no. 33. P. 60-75. (in Russian)

17. Krasilova L.A. “Problemy eksperimental'nogo, massovogo i individual'nogo derevyannogo zhilishcha v stranakh Evropy v pervoi polovine XX veka” [Problems of Experimental, Mass and Individual Wooden Housing in European Countries in the First Half of the 20th Century]. Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost' [University News. Investments. Construction. Real Estate], 2016, no. 2 (17). P. 244-253. (in Russian)

18. Lipovetskii M.N. “Modernizm i avangard: rodstvo i razlichie” [Modernism and the Avant-Garde: Affinities and Differences]. Filologicheskii klass [Philological class], 2008, no. 20. P. 24-31. (in Russian)

19. Lisitskii L.M. El' Lisitskii-Rossiya: rekonstruktsiya arkhitektury v Sovetskom Soyuze: kommentirovannoe izdanie[El Lissitzky-Russia: Reconstruction of Architecture in the Soviet Union: Annotated Edition]. Saint Petersburg, Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2019. (in Russian)

20. Livesey G., Moulis A. From Impact to Legacy: Interpreting Critical Writing on Le Corbusier from the 1920s to the Present, 2015.

21. Manukyan D.V. “Vystavki El' Lisitskogo” [El Lissitzky’s Exhibitions]. Mezhdunarodnyi studencheskii nauchnyi vestnik [International Student Scientific Bulletin], 2015, no. 4-4. P. 544-548. (in Russian)

22. Novikov S.G. “Proektirovanie "novogo cheloveka" v Sovetskoi Rossii 1920-kh godov” [Designing the “New Man” in Soviet Russia of the 1920s]. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika [Domestic and foreign pedagogy], 2019, vol. 1, no. 1 (57). P. 160-174. (in Russian)

23. Ovcharenko A.Yu. “"Sablya da kniga – chego zhe eshche?": romantika revolyutsii v russkoi literature 1920–1930-kh godov” [“A Sabre and a Book – What Else?”: The Romance of Revolution in Russian Literature of the 1920s–1930s]. Polilingvial'nost' i transkul'turnye praktiki [Multilingualism and transcultural practices], 2015, no. 1. P. 164-169. (in Russian)

24. Shaikhutdinov T.F. et al. “Aktual'nost' sotsial'nogo komponenta v deyatel'nosti Baukhauza” [Relevance of the Social Component in Bauhaus Activities]. Vestnik Armavirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of Armavir State Pedagogical University], 2023, no. 2. P. 58-67. (in Russian)

25. Yudenkova E.V. “Byt v romane Ilii Erenburga "V Protochnom pereulke"” [Everyday Life in Ilya Ehrenburg’s Novel “In Protochny Lane”]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika [Bulletin of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism], 2016, no. 1. P. 80-83. (in Russian)

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. 1 мая 1919, Москва. На трибуне – Владимир Ленин

Источник: 40 выразительных фотографий первомайских демонстраций от СССР до России за последние 100 лет. Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010515/24335/ // Культурология. РФ. Режим доступа: https://kulturologia.ru/blogs/010515/24335/ (дата обращения: 26.06.2025).

Рис. 2. Реклама Моссельпрома, Александр Родченко, 1923 г.

Источник: Не страшны дороговизна и НЭП покупайте дешевый хлеб! // Тогда х МИРА. Режим доступа: https://www.togdazine.ru/article/761 (дата обращения: 26.06.2025).

Рис. 3. Варвара Степанова, плакат «Вечер книги», 1924 г.

Источник: Вечер книги // Тогда х МИРА. Режим доступа: https://www.togdazine.ru/article/1311 (дата обращения: 26.06.2025).

Рис. 4. Сергей Чехонин, блюдо «РСФСР», 1922 г., из коллекции Государственного Эрмитажа.

Источник: Фарфор в авангарде революции // Культура.РФ. Режим доступа: https://www.culture.ru/materials/255738/farfor-v-avangarde-revolyucii (дата обращения: 26.06.2025).

Рис. 5. Варвара Степанова, проект производственной одежды опубликованный в журнале «ЛЕФ» в статье «Костюм сегодняшнего дня – прозодежда», выпуск №2 за 1923 год.

Источник: Костюм сегодняшнего дня. Проект одежды Варвары Степановой // Тогда х МИРА. Режим доступа: https://www.togdazine.ru/article/407 (дата обращения: 26.06.2025).

Рис. 6. «Шагающие пионеры», рисунок по ткани, автор Хвостенко Михаил Вениаминович, Большая Кохомская мануфактура, 1920 г., из собрания музея Ивановского ситца.

Источник: От ручной набойки до машинной печати. Коллекция тканей Музея ивановского ситца. Режим доступа: http://textilemuseum.ru/ru/ (дата обращения: 26.06.2025).

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 59 (2025, 3)

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)