R.D. VOYTOVA I. Bilibin and “Bilibin style”: artistic manner or stable word combination?

I. BILIBIN AND “BILIBIN STYLE”: ARTISTIC MANNER OR STABLE WORD COMBINATION?

Research article

UDC 7.03+7.071.1

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-22-43

Received: March 21, 202?. Approved after reviewing: August 06, 2025. Date of publication: October 25, 2025.

Author: Voytova Ramilya Danilovna, master’s student (in Art History), Faculty of Art History, Department of Art Theory and History, Russian State University for the Humanities (Moscow, Russia), e-mail: ramilya.voitova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-7818-3167

Summary: This article considers the concept of “Bilibin style” or “Russian Bilibin style”, used in relation to the analysis of I. Bilibin's artistic manner. Bilibin's work has been evaluated through the prism of a special style both in the articles of his contemporaries and in the recent studies of today. As a result of the use of the term “Russian Bilibin style”, and sometimes simply “Russian style”, in relation to Bilibin's graphics, his position between the artistic associations of the late 19th century is uncertain. This study proposes to address to the texts that formed the stable concept of “Bilibin style”; the conflict of artistic ideologies of the late 19th - early 20th centuries, which influenced the formation of the terminology that exists today; and also to analyze the artist's illustrations, created by him in 1900-1910. Such a complex analysis will allow to revise the established view on the definition of “Bilibin style”, its application within the discourse on the artist's manner and more specifically determine Bilibin's position among the associations of the turn of the 19th-20th centuries.

Keywords: Bilibin, Bilibin style, Russian style, World of Art, Diaghilev, Silver Age, Vasnetsov, book illustration

И. БИЛИБИН И «БИЛИБИНСКИЙ СТИЛЬ»: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАНЕРА ИЛИ УСТОЙЧИВОЕ ВЫРАЖЕНИЕ?

Научная статья

УДК 7.03+7.071.1

DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-22-43

Дата поступления: 21.03.2025. Дата одобрения после рецензирования: 06.08.2025. Дата публикации: 25.10.2025.

Автор: Войтова Рамиля Даниловна, магистрант истории искусства, факультет истории искусства, кафедра теории и истории искусства, Российский государственный гуманитарный университет (Москва, Россия), e-mail: ramilya.voitova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0001-7818-3167

Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие «билибинский стиль», или «русский билибинский стиль», употребляемое в отношении анализа художественной манеры И. Я. Билибина. Творчество Билибина оценивалось через призму особого стиля как в статьях его современников, так и в последних исследованиях сегодняшнего дня. В результате использования термина «русский билибинский», а иногда и просто «русский стиль», в отношении графики И. Билибина его положение между художественными объединениями конца XIX в. оказывается неопределенным. В настоящем исследовании предлагается обратиться к текстам, сформировавшим устойчивое понятие «билибинского стиля»; конфликту художественных идеологий конца XIX – начала XX вв., повлиявшему на образование терминологии, существующей сегодня; а также проанализировать иллюстрации художника, исполненные им в 1900-1910 гг. Подобный комплексный анализ позволит пересмотреть устоявшийся взгляд на определение «билибинский стиль», его применение в рамках дискурса о манере художника и более конкретно определить положение Билибина между объединениями рубежа XIX-XX вв.

Ключевые слова: Билибин, билибинский стиль, русский стиль, Мир искусства, Дягилев, серебряный век, Васнецов, книжная иллюстрация

For citation:

Voytova R.D. “I. Bilibin and "Bilibin style": artistic manner or stable word combination?.” Articult. 2025, no. 3(59), pp. 22-43. (in Russian) DOI: 10.28995/2227-6165-2025-3-22-43

Имя Ивана Яковлевича Билибина прочно вошло в отечественную историографию и упоминается в обширном перечне исследований, посвященных как самому художнику, так и более широким вопросам искусства рубежа XIX-XX веков.

Вместе с этим редкий разговор о Билибине обходится без разговора о так называемом «билибинском», или «русском билибинском стиле» (от аукционных домов и до научных статей и монографий). Эти выражения упоминались так часто, что стали привычными. Вместе с этим, если задаться такими вопросами, как: что конкретно подразумевается под этими понятиями? Под какими обстоятельствами они сложились? И наконец – насколько они правомерны и необходимы сегодня? – можно обнаружить, что ответы далеко неоднозначны.

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что безвредные на первый взгляд характеристики приводят к неожиданным последствиям: хаотичность и частота использования понятия «билибинский стиль» (в особенности с приставкой «русский») спровоцировали большую долю условности как в описании художественной манеры Билибина, так и в определении его принадлежности к тому или иному течению fin de siècle, в частности, к его неопределенному положению между художниками Абрамцево и «Мир искусства».

В настоящей статье предлагается всесторонне проанализировать понятие «билибинский стиль» посредством:

Реконструкции истории понятия (генезис, эволюция и разноречивые трактовки понятия «билибинский стиль»);

Обзора социокультурного контекста (влияние внешних факторов, приведших к зарождению и закреплению этого понятия в отношении Билибина);

Анализа художественной манеры Билибина (анализ характерных черт графики Билибина и их соответствия понятию «билибинский стиль»).

«Билибинский и «русский билибинский» стиль: особенности.

Затрагивая тему «билибинского» и «русского билибинского» стилей, сталкиваешься с удивительной произвольностью этих понятий. Вместе с этим цель их применения современными исследователями все же различается: если словосочетание «билибинский стиль» обыкновенно используется для характеристики художественной манеры Билибина, то приставка «русский» ожидаемо связана с отношением художника к русской теме.

Важно подчеркнуть, что эти понятия разделились не сразу. Их истоки восходят к одним и тем же общим предпосылкам, сформировавшимся ещё при жизни Билибина и во многом обусловленным его собственными высказываниями: уже в 1904 г. в статье «Народное искусство Севера» он писал, что «…создалась, наконец, целая полоса какого-то русского модерна, чисто западное веяние, заимствовавшее от русского только некоторые внешние формы. Многие из узоров Поленовой, Якунчиковой и Давыдовой очень красивы и декоративны, но это не русский стиль» [Билибин, 1904, c. 317].

Впоследствии этот фрагмент будет трактоваться исследователями как то, что Билибин противопоставлял «модерну как чисто западному веянью <…> собственный русский стиль» [Голынец, 1972, c. 34-35]. Строго говоря, критикуя работы современников за недостаточный национализм, Билибин вообще не говорил о себе, а подобные замечания носили теоретический характер и были обращены скорее к будущим художникам.

Но, вероятно, что именно эти заметки спровоцировали обратную критику, направленную уже на самого Билибина: В.Н. Левитский писал о творчестве художника, что «… получился в конце концов “билибинский русский стиль”, вначале с невероятной отсебятиной, а впоследствии выработавшийся, но всегда с чувством чего-то определенно чуть-чуть нерусского» [Левитский, 1970, c. 135]. В действительности «чуть-чуть нерусское» – это крайне важное и справедливое замечание в отношении работ Билибина. Более того, именно в этом «чуть-чуть» и заключается суть его художественной манеры (подробнее об этом – в следующих разделах).

Тем не менее, имя Билибина очень скоро становится синонимом «русского стиля». Наглядным представляется замечание критика Л.Л. Сабанеева в отношении музыкальной части «Петрушки» И.Ф. Стравинского: в завершении своего отзыва он досадовал, что обложка изданной партитуры не украшена билибинской виньеткой в “истинно русском стиле”» [Стравинский, 1998, c. 485-486].

От критических заметок современников Билибина, где словосочетания «билибинский» и «русский билибинский» стиль употреблялись равнозначно для эмоциональной оценки его художественной манеры, эти понятия перешли в научный дискурс.

В рамках отечественного искусствознания понятие «билибинский стиль» впервые вводит С.В. Голынец в монографии, посвященной художнику: анализируя художественную манеру Билибина, автор использует этот условный термин, подразумевая под ним соединение устойчивых сюжетов на тему русской старины и определенных графических приемов.

В сущности, именно эта работа закрепила за художником характеристику «билибинского стиля». И хотя в более поздних своих публикациях автор обходил этот термин стороной (в статьях 1980-х гг. манера Билибина анализируется уже без упоминаний «билибинского стиля» [Голынец, 1987; Голынец, 2004]), прецедент был дан.

Получив определенную легитимность в монографии Голынца, «билибинский стиль» так прижился, что сегодня используется для обозначения чего угодно, связанного с манерой Билибина – от научных статей и последующих монографий [Верижникова, 2012] до сайта Ивангородского музея [БилибинФест, б.г.] или аукционных домов [Литфонд, б.г.] (подробнее о том, насколько различаются трактовки того, что образует «билибинский стиль», в третьем разделе).

Несколько иначе обстоит вопрос с «русским билибинским стилем». Подступаясь к нему необходимо сделать несколько оговорок: настоящая статья не претендует на полный обзор по вопросам терминологии «русского» и «неорусского» стилей, «национального модерна» или творчества Абрамцевского кружка.

Эти темы по сей день вызывают споры и являются предметом самых фундаментальных исследований (подробнее об историографии термина неорусский стиль у: [Печенкин, 2015; Печенкин, 2022]; подробнее об историографии Абрамцево и национального модерна у: [Пастон 2021; Давыдова, Символизм в русском…, 2021; Давыдова, 2025]). Здесь затронем только те их аспекты, которые повлияли на становление и закрепление «билибинского стиля».

Чаще всего под неорусским стилем исследователями описывается «…направление <…> в рамках стиля модерн, основанное на свободной интерпретации мотивов древнерусского искусства» [Печенкин, 2022], при различии формулировок используются и такие варианты, как «национальная», или «национально-романтическая ветвь» модерна.

Несмотря на терминологические различия, упомянутые выше, авторы сходятся в том, что неорусский стиль:

а) начинается с исканий художников Абрамцевского кружка;

б) является «одной из» линий русского модерна;

В одних исследованиях эти линии разводятся как этапы развития модерна, в других – по стилевым признакам. Так, В.В. Сарабьянов описывал искания художников Абрамцево как начальную стадию русского модерна, сравнивая их с деятельностью «Возрождения искусств и ремесел» У. Морриса (соответственно мирискусники в этой парадигме рассматривались как более поздний этап) [Сарабьянов, 2025, c. 88, 127-129].

Э.В. Пастон противопоставляла «национальному» модерну Абрамцево и Талашкино «интернациональный» модерн [Пастон, 2019, с. 393]. Теми же терминами оперировала и Е.И. Кириченко в монографии о Ф.О. Шехтеле, где «национально-романтическая ветвь» модерна предшествовала «интернациональному» модерну [Кириченко, 1973, c. 47].

Несколько иная терминология использовалась Кириченко в работе «Русский стиль» – «неорусский» стиль и «классицизирующий» модерн. Хотя идея противопоставления осталась прежней: неорусский стиль (зародившейся в Москве и связанный с деятельностью художников Абрамцево) противопоставлялся классицизирующему модерну (который соотносился с Санкт-Петербургом, «неозападническими настроениями» и художниками «Мир искусства») [Кириченко, 2020, c. 363].

Оставим спорность или правомерность этих вопросов и их делений исследователям, занимающимся вопросами русского стиля и стиля модерн, здесь же обратим внимание только на один хитрый фокус: ни у кого не вызывает сомнений, что Билибин мирискусник. Вместе с этим, фигурируя почти в каждом ряду художников Абрамцево, имя Билибина почти не появляется в рядах мирискусников.

Остановимся на нескольких показательных примерах: описывая характерную для мирискусников ретроспективную направленность, О.С. Давыдова не упоминает Билибина вовсе [Давыдова, Прошлое как «автоцитата»…, 2021, c. 55-71]. И хотя его имя появляется в разделе мирискусников в статье, посвященной символизму в искусстве модерна в России, но все равно отдельно от основного ядра участников объединения, в списке художников, которые «…были связаны с романтико-символистской поэтикой» [Давыдова, Символизм в русском…, 2021, c. 14].

Тот же подход можно встретить и в фундаментальной монографии по «Миру искусства» Н.П. Лапшиной, где Билибин упоминается лишь несколько раз и исключительно в рамках перечисления [Лапшина, 1977, c. 79-81, 195, 198-199].

Анализируя иконографию мирискусников, Д.В. Сарабьянов не касается работ Билибина [Сарабьянов, 1998], но упоминает о нем в исследовании «Модерн. История стиля», в перечислении художников-иллюстраторов русских сказок: «Поленова, Якунчикова, Малютин, Билибин брали из русских сказок сюжеты и для картин, и для иллюстраций» [Сарабьянов, 2025, c. 165].

В схожем контексте писала о художнике и Кириченко, подчеркивая, что «Билибиным начинается блестящая плеяда художников <…> работающих исключительно в области печатной графики и часто в неорусском стиле», добавляя, что «…сюжетно и стилистически его творчество тяготеет к линии В. М. Васнецова – Е.Д. Поленовой в книжной графике с ее былинно-сказочной проблематикой» [Кириченко, 2020, c. 544].

Получается, что ни в одном из приведенных выше исследований не прозвучало, что Билибин – это представитель неорусского стиля. Упомянута только общность с художниками Абрамцево по принципу развития книжной детской иллюстрации и обращения к русской сказке.

Однако ассоциативный ряд Васнецов-Поленова-Билибин плотно укореняется и начинает распространяться на восприятие стилевых особенностей художника. А путаница из «русского» и «билибинского» стилей соединяется в современных исследованиях: в Большой энциклопедии книжная графика Билибина иллюстрирует раздел «неорусского стиля» [Печенкин, 2022], а в монографии О. Мельничук «Иван Яковлевич Билибин» уже в оглавлении появляется подпункт «Русский стиль» [Мельничук, 2017, c. 3].

Показательна в этом смысле и книга Е.В. Черневич «Русский графический дизайн»: в части «Мир искусства» Билибин не упоминается, зато его работами проиллюстрирована глава «Русский стиль», а художественная манера описывается посредством «билибинского стиля» [Черневич, 1997, c. 15-16].

Очевидная сложность заключается в том, что до сих пор отсутствуют четкие критерии в отношении того, что относится к неорусскому стилю, и «фактически речь может идти о любых случаях обращения к национальной теме» [Печёнкин, 2014]. Билибин же действительно часто обращался к образам русской старины. Но здесь необходимо понять, чем именно была для него русская тема?

Иначе говоря, участвовал ли Билибин наряду с художниками Абрамцево в «формировании языка национального модерна…» или «в возрождении народных промыслов» [Давыдова, 2025, c. 26-27]? Или русская тема была для него только формой ретроспективизма, характерного для всех мирискусников [Давыдова, Символизм в русском…, 2021, с. 14; Сарабьянов, 2025, с. 133; Соколов, 2022, c. 379]?

Пожалуй, что это один из важнейших вопросов для понимания художественной манеры Билибина. Потому что во втором случае его безо всяких оговорок можно причислить к основному кругу художников «Мира искусства». Остается вспомнить, что именно это и делает американский искусствовед Дж. Боулт в книге «The Silver Age», рассматривая общность участников объединения через идею ретроспективизма [Bowlt, p. 233-246].

Без ответа на вопрос о значении русской темы в творчестве Билибина художник оказывается постоянным «почти»: формально он принадлежит к «Миру искусства», но как будто бы остается последователем исканий Васнецова. Будучи очевидным представителем объединения, в исследованиях, посвященных непосредственно «Миру искусства», о нем упоминают только поверхностно. Зато его имя неизменно фигурирует в трудах об Абрамцевском кружке.

Возможно, что это один из факторов, который так и соблазняет исследователей дать художнику его собственную характеристику, выделить обособленный «билибинский стиль».

Но в действительности проблема неопределенности в оценке творчества Билибина возникла уже на самых ранних этапах его карьеры и обнаруживается в странной рокировке, случившейся в 1899-1900 гг.

Война за Васнецова. Становление «Мира искусства».

Март 1900 г. Вторая выставка художников «Мир искусства». Ярый противник «декадентов» и один из самых влиятельных пропагандистов реализма В.В. Стасов, оставляя по обыкновению разгромный комментарий, отмечает, что «…по части живописи мне кажутся абсолютно замечательными, на выставке в зале Штиглица, акварели некоторых москвичей. Это все иллюстрации к русским народным сказкам, <…> не имеющие ничего общего с декаденством, принадлежат к школе Виктора Васнецова и последовательницы его Поленовой. <…> На нынешней выставке <…> есть несколько превосходных <…> иллюстраций г. Билибина <…> Это все явления очень приятные и замечательные. Народный дух в творчестве наших художников не погиб! Напротив!» (Цит. по: [Голынец, 1972, с. 21-22]). В своем восторге Стасов называет петербуржца Билибина «москвичом», «не имеющим ничего общего с декаденством»1.

Шестью месяцами ранее, в ноябре 1898 г., под началом Дягилева и А. Бенуа вышел первый номер журнала «Мир искусства», наполненный репродукциями работ В. Васнецова. Ему же было отведено особое место в программной статье «Сложные вопросы. Наш мнимый упадок» [Дягилев, 1899, Наш мнимый упадок…, с. 1-16] (рис. 1).

Рис. 1. Васнецов В.М. Заставка.

Эти два обстоятельства выглядят неожиданными, если не сказать странными, и вызывают множество вопросов. Почему между двух идеологических противников произошел такой обмен пристрастий? Зачем вообще Дягилеву понадобилось иллюстрировать первый номер журнала работами художника, мало относящимся к идеям «Мира искусства»?

Эти вопросы крайне важны, так как в ответах на них заключается и однозначный ответ на вопросы, ключевые для настоящей статьи: какое место занимает русская тема в творчестве Билибина и к какому направлению он относится? Для этого необходимо обратиться к противостоянию, разгоревшемуся между С. Дягилевым и В. Стасовым на рубеже веков, и обратить внимание на то, какую роль в этом конфликте сыграли Билибин и Васнецов.

Открытое противостояние началось в январе 1898 г., когда в «Новостях и биржевой газете» была опубликована разгромная рецензия Стасова на выставку русских и финляндских художников, организованную Дягилевым [Доронченков, 2019; Доронченков, 2020]. О работах М.А. Врубеля и Сомова он отзывался как об «оргии беспутства и безумия» и «декадентской нелепости и безобразии» [Стасов, 1955, с. 215-228]. По мнению критика, на выставке «…царствует неимоверный хаос <…> и над всем этим декадентским хламом г. Дягилев является каким-то словно декадентским старостой» [Там же, с. 221].

Дягилев не мог оставить подобное без ответа, однако авторитет Стасова был столь высок, что ответную статью так и не опубликовали. Тогда Дягилев пришел к Стасову в Публичную библиотеку, где тот служил библиотекарем, и стал просить его присылать статьи для нового организованного им журнала, заверяя Стасова в своем уважении и в том, что он «…верует в его знания, всегда с удовольствием и наслаждением читает его такие талантливые статьи». На прощание Дягилев крепко пожал критику руку. Такой демонстративный сарказм Стасов не стерпел. Он назвал поведение Дягилева проявлением «наглости и нахальства» [Дягилев, 1982, т. 2, с. 157].

В сущности с этого эпизода можно начинать новый этап, когда конфликт стал перерастать в войну (подробнее об этом у: [Схейен, 2024, с. 115-123]). Это была битва за мнения и за финансирование.

В последнем позиции Стасова были определенно сильнее [Кауфман, 1990, c. 278-279], однако Дягилеву сопутствовала удача: первыми меценатами журнала выступили княгиня М.К. Тенишева и С.И. Мамонтов. То есть основатели и покровители оплота неорусского стиля – мастерских прикладных искусств в Абрамцево и Талашкино – выделяют на начинание Дягилева по 12500 руб., и 19 марта 1898 г. он получает их согласие на выпуск журнала [Тенишева, 1991, c. 162].

Реакция Стасова окажется довольно бурной: он воспримет это как то, что «…бесстыдный и нахальный свинтус заставляет разных купцов, торговцев и промышленников подписываться на свои публикации!» (Цит. по: [Volkov, 1997, p. 131]). За эмоциональной антипатией можно обнаружить, что предприятие Дягилева становится серьезнее и, в отличие от сцены в библиотеке, совсем скоро начнет представлять реальную угрозу прежней идеологии.

Но разумеется, что одного покровительства меценатов для этой цели оказалось недостаточно: необходимы были сочувствующие художники. В этот период к дягилевскому кругу примыкает В.А. Серов, а Поленова и И.Е. Репин обещают ему свои статьи для нового журнала [Bowlt, 1982, p. 120-121]. Оставался Васнецов.

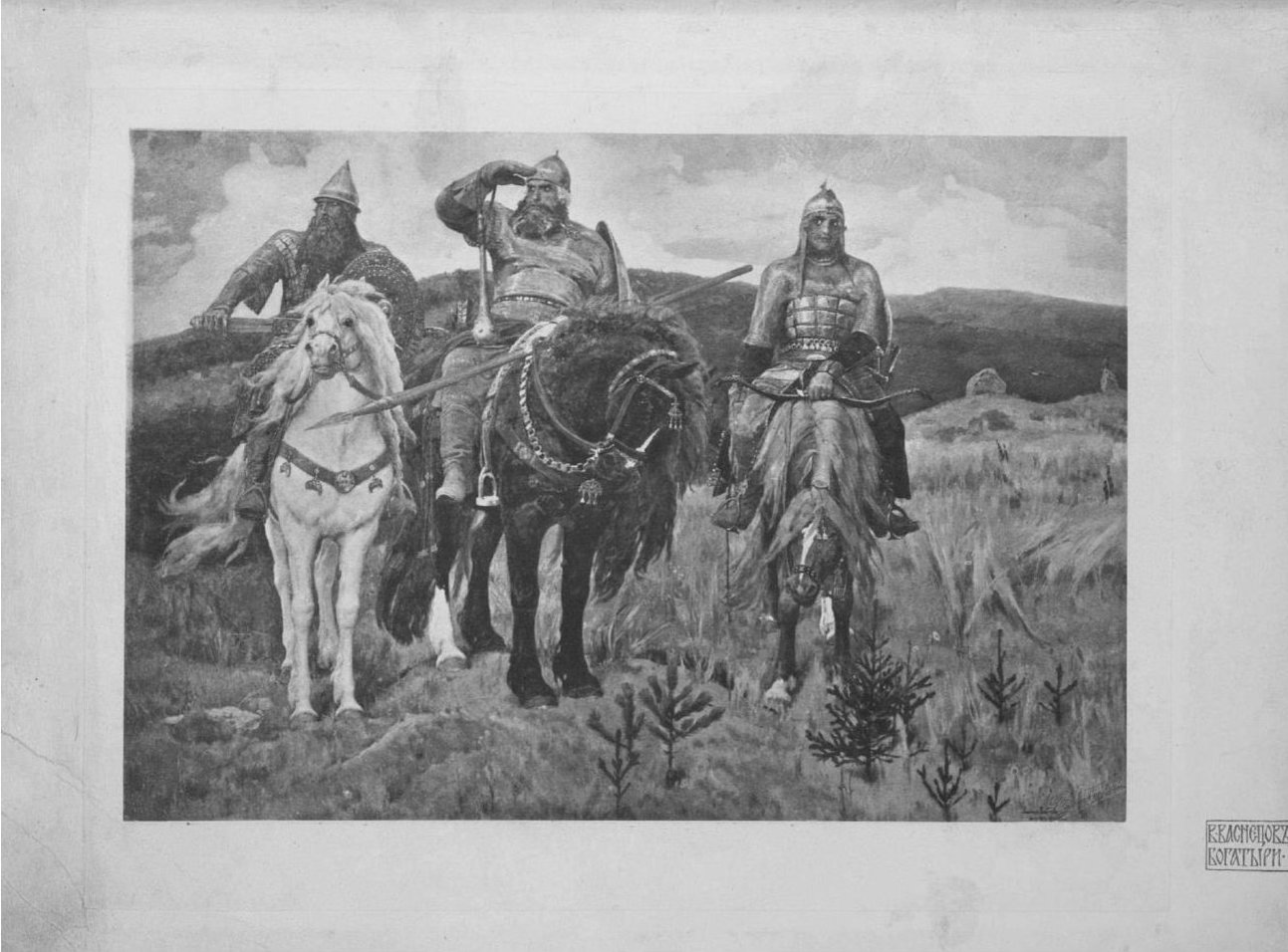

К концу 1890-х гг. имя художника стало нарицательным обозначением всего национально-романтического направления, которое воплощали собой художники мамонтовского кружка. К 1900-му г. Васнецов находился в зените своей славы: его работы включали станковую живопись, храмовые росписи, архитектурные проекты в Абрамцеве, театральные декорации [Шевеленко, 2017, c. 82]. Он только представил на своей персональной выставке в Академии художеств полотно «Богатыри», над которым работал почти 20 лет [Герчук, 2014, c. 285], и уже являлся действительным членом Петербургской Академии художеств.

Влияние Васнецова на других художников этого периода, безусловно, выходило широко за рамки мамонтовского кружка. Оно заключалось как в заданной фольклорной теме, так и в самом факте обращения к тем областям искусства, что еще недавно считались «низшим жанром»: декоративно-прикладное искусство, книжная иллюстрация, сценография.

Показательный взгляд на прежнюю иерархию в сфере искусств можно встретить в отзыве К. Е. Маковского об организованной мирискусниками выставке интерьеров «Современное искусство». Он был твердо убежден, что «Когда художники не умеют писать картин, то им ничего не остается, как только взяться за мебель <…> Нет, если ты художник, так ты первым делом картины пиши, а если не хочешь писать картин, так ты не художник» (цит. по: [Дягилев, 1982, т. 1, с. 366]).

Потому искания Васнецова, определенно, далекие от революционных, стали трамплином, от которого оттолкнулись другие. Сперва – коллеги по Абрамцевской мастерской, а позднее, и в более радикальном виде – участники объединения «Мир искусства».

Разумеется, для творчества мирискунисков понятие национального было совершенно не обязательным (Бенуа и Бакст обходились без этого, черпая вдохновение в grand siecle Людовика XIV и античности, Добужинский обращался к городской вывеске и образу Санкт-Петербурга) [Сарабьянов, 2001, c. 69].

С самого начала журнал ставил своей целью обращение образованной публики в эстетику модерна и закономерно был ориентирован на Запад. По этой причине сегодня исследователи единогласно усматривают в «Мире искусства» аналог журналов “The Studio” или “Yellow Book” в Англии, “Revue Blanche” – во Франции и “Jugend” – в Германии [Стернин, 1988, c. 248-249].

Вместе с этим во многих вопросах Дягилев и Бенуа ориентировались именно на опыты предшественников из Абрамцево в общем и Васнецова в частности. С оговорками, но их искания, так или иначе, повлияли на все области молодого объединения.

Так же, как и художники мамонтовского кружка, мирискусники уделяли особое внимание книжному оформлению и сценографии. В работе «Русская живопись в XIX веке» Бенуа ставил на одну ступень с «высоким искусством» живописи художественную промышленность и театральную декорацию [Бенуа, 1902, c. 252].

На Дягилева огромное влияние оказывает «Русская частная опера С. Мамонтова», в которой исследователи усматривают «…музыкальный и художественный прообраз первоначальных “Русских сезонов”» [Bowlt, 1982, p. 30-39].

Учитывая такие прочные взаимосвязи, решение о размещении репродукций работ Васнецова в первом номере журнала может показаться даже закономерным. А если добавить к этому вкусовые пристрастия спонсоров журнала, то и вовсе необходимым жестом признательности Мамонтову.

Тем не менее, это решение вызвало немало споров среди участников объединения. Бенуа, настроенный категорически против включения работ Васнецова, писал, что это решение принадлежало даже не Дягилеву, а его соавтору Д.В. Философову и объяснялось личными пристрастиями последнего, хотя «…весь наш кружок уже давно перестал “верить” в этого художника» [Бенуа, 1928, c. 40].

В любом случае, даже если решение о включении репродукций принадлежало Философову, то, безусловно с согласия Дягилева, и, разумеется, заключалось не только в личных предпочтениях и оммаже вкусам меценатов.

Здесь необходимо упомянуть о нескольких важнейших для объединения принципах и целях, которые определялись в статье «Сложные вопросы».

Во-первых, это приоритет прекрасного, отказ от утилитарного подхода к искусству, свойственного передвижникам. Иначе говоря, проблема «автономии искусства, имеющего свои самоценные качества и поэтому свободного от проблем политических и социальных. Рядом с ней – проблема красоты, как вечная, главная, важнейшая для художественного творчества» [Дягилев, 1899, Поиски красоты…, с. 37-61].

Во-вторых, это желание не просто познакомить русскую публику с современным западным искусством, но и вывести русское искусство на мировую арену [Дягилев, 1982, т. 1, c. 57].

Но для этого требовалось третье – острый индивидуализм [Bowlt, 1982, p. 72]. Дягилев, как и его коллеги, был глубоко озабочен поисками самобытного, самостоятельного выражения русского искусства, до сих пор остававшегося «анонимным».

И в Васнецове Дягилев обнаруживает не просто индивидуальность, но индивидуальное выражение национального. Именно такое соединение как нельзя лучше подходило для продвижения русского искусства на Западе.

В рамках первого номера журнала Дягилев несколько раз обращается к фигуре художника. Помимо богатого иллюстративного ряда, картина «Богатыри» удостаивается отдельной заметки в разделе «Художественная хроника» (рис. 2), а в своей статье о выставке финских художников Дягилев отводит Васнецову важную роль в поисках истинного русского искусства: «…Недаром начали понимать Васнецова и все значение его личности. Его призыв к русскому духу в нашем искусстве не останется без отклика. И если мы, пройдя через всю горечь того, что до сих пор называлось русским стилем, все-таки вернулись к исканию своего искусства, то это многознаменательно и этим мы обязаны проповеди Васнецова» [Дягилев, 1982, т. 1, c. 81].

Рис. 2. Васнецов В.М. Репродукция картины «Три богатыря» 1881-1898 гг.

Провокационность этих решений обнаруживается не сразу, но их тонкий расчет и их связь со Стасовым указывают скорее на почерк Дягилева, нежели на вкусы Философова.

Известно, что первоначально на месте статьи «Сложные вопросы» должна была быть помещена статья, целиком посвященная Васнецову. Она так и не была написана, но ее подготовка была заказана критику А.В. Прахову (В. Васнецов к А. Прахову, письмо от 11 июня 1898 г.) [Васнецов, 1987, c. 149], непримиримому противнику Стасова во взглядах на искусство (подробнее об этом у [Пастон, 2019]). И разумеется, это было не единственной нападкой в адрес Стасова.

Васнецов был центральной фигурой первых двух номеров журнала «Искусство и художественная промышленность», начавшего выходить за месяц до «Мира искусства» и издававшегося Императорским обществом поощрения художеств и под фактической редакцией Стасова. Так, в журнале была помещена обширная статья последнего о художнике, проиллюстрированная многочисленными воспроизведениями его работ [Стасов, 1898, с. 65-96].

Едва ли можно говорить о единогласии в идеях официального журнала и «Мира искусства». Одновременное обращение в них к фигуре Васнецова указывает на попытку утвердить собственное понимание творчества художника [Шевеленко, 2017, c. 82-83].

Стасов видел его мастерство в сохранении реалистической традиции в живописи [Bowlt, 1982, p. 70], а Дягилев преподносил Васнецова как художника, обратившегося к поискам национального в русском искусстве и при этом не соблазнившегося ложным «русским стилем».

Фактически, это была битва за Васнецова как за знамя истинного «русского стиля». Битва, из которой ее виновник предпочел удалиться: княгиня Тенишева с удивлением писала о том, что после первого номера «Васнецов <…> встал в оппозицию к журналу, объявив, что ничего больше туда не даст», и с еще большим удивлением вспоминала о его отказе продать ей эскизы к опере «Снегурочка», если те будут использоваться в следующих номерах журнала [Тенишева, 1991, с. 163].

Княгиня предполагала, что такая позиция была вызвана тем, что в журнале «…чем-то не угодили ему в его биографии» [там же, с. 163], однако это представляется небольшой причиной. Нежелание Васнецова ввязываться в разгоревшуюся войну видится крайне оправданным в силу двух обстоятельств. В первую очередь это было связано с конфликтом между Товариществом передвижников и «Миром искусства» как таковым. Здесь остается вспомнить, как еще в 1880-м г., после показа картины «После побоища Игоря Святославовича с половцами», недовольство Г.Г. Мясоедова и громкий скандал вокруг работы почти спровоцировали уход художника из Товарищества [Крамской, 1966, c. 38-39].

Во-вторых, пытаясь перетянуть художника на свою сторону, Дягилев не учел их непримиримые разногласия в видении путей развития русского искусства. Говоря о соотношении западного и национального начал в русском искусстве, Дягилев утверждал, что культура и искусство Запада необходимы для того, чтобы выразить собственные: «Многие говорят, что нам не надо Запада <…> Это неверно, это глубоко неверно. <…> Возьмите же опять примеры, вспомните искусство Пушкина, Тургенева, Толстого и Чайковского, – и вы заметите, что лишь тонкое знание и любовь к Европе помогли им выразить и наши избы, и наших богатырей, и неподдельную меланхолию нашей песни» [Дягилев, 1899, Поиски красоты…, с. 59].

Абсолютно противоположным был взгляд на развитие русского искусства у Васнецова: «Мы тогда только внесем свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда <…> с возможными для нас совершенством и полнотой, изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов – нашей Русской природы и человека – нашей настоящей жизни, нашего прошлого... наши грезы, мечты – нашу веру, и сумеем в своем истинно национальном – отразить вечное, непреходящее» (В. Васнецов к И. Толстому, письмо от 1892 г.) [Васнецов, 1987, c. 154]. И вот здесь идея «не-противопоставленности западной традиции» [Шевеленко, 2017, c. 78] разбивалась об идею замкнутости национального искусства в собственной культуре, изоляции от Запада.

О том, насколько отлично от передвижников понимали Васнецова художники «Мира искусства», можно судить и по высказываниям Бенуа о вопросе национализма в современном русском искусстве. Так, в главе «Возрождение декоративного искусства» работы «Истории русской живописи в XIX веке» Васнецов оказывается первым в ряду художников-декораторов, о которых говорит Бенуа (Включающем также Поленову, Малютина, К.А. Коровина и А.Я. Головина).

Для него было однозначным, что: «…Только с тех пор, как Васнецов дал свои спокойные, прекрасные образчики, стало ясно, как далеки были от истинно русской красоты сухие академические пародии, а также вся превозносимая Стасовым абракадабра «петушиного стиля», изобретенного Гартманом и Ропетом <…>» [Бенуа, 1902, c. 253].

То есть Бенуа, как и Дягилев, резко противопоставляет Васнецова тому ответвлению «русского стиля», которое официально поощрялось с 1870-х гг. Он указывает на важность его росписей Владимирского собора и эскизов к постановке «Снегурочки», «…прекрасной по своей народно-русской фантастике» [Там же, c. 253], в первую очередь подчеркивая именно декоративность его работ.

В сущности, выделяя роль декоративных принципов, разработанных Васнецовым, Бенуа не сильно озабочен тем, что основа творчества художника – это былинные и сказочные сюжеты. Русскую тему как обязательный лейтмотив он воспринимал не иначе, как «удушливую, византийскую проповедь» [там же, c. 263].

Потому совершенно не удивительно, что Васнецов предпочел остаться в стороне от разгорающегося противостояния. Вместе с этим обозначенные выше вопросы были слишком насущными для всех участников объединения «Мир искусства». И вот здесь как нельзя кстати приходится Билибин.

Билибин, который летом 1899 г. только начал работать над серией русских народных сказок, а перед этим, весной, уже вошел в круг мирискусников – первым его рисунки увидел Бакст, после чего познакомил художника с Дягилевым и другими участниками объединения. В то же время он выполняет первые виньетки для журнала [Билибин, 1970, с. 28-29].

На этом этапе для Дягилева фигура Билибина оказалась едва ли не спасением: ему так и не удалось ангажировать Васнецова.

Билибин же, с одной стороны, находился под большим влиянием последнего: спустя много лет художник будет вспоминать, что именно на персональной выставке Васнецова он точно определил близкую ему тему и решил обратиться к национальным мотивам, «…увидел у Васнецова то, к чему смутно рвалась и по чем тосковала моя душа» (цит. по: [Михеев, 1928, c. 1253-1259]).

Но, с другой стороны, – вопрос национального в русском искусстве он осмысляет так же, как Дягилев и Бенуа, а не Васнецов и другие художники абрамцевского кружка: как художник он становился вместе с «Миром искусства», а тронувших душу «Богатырей» и даже Москву он увидит после своего путешествия в Европу (городов Германии, Швейцарии и Италии) [Верижникова, 2012, c. 118], где, по собственным словам, «заразится Штуко – и Беклиноманией» [Билибин, 1930, с. 482-487].

Следовательно, если понимать под неорусским стилем направление, которое «…опиралось на национальные традиции и оставалось свободным от прямого влияния извне» [Кириченко, 2020, c. 357], то, очевидно, что Билибин не подходит под это определение: уже в самых первых созданных им иллюстрациях велико влияние западноевропейского модерна.

Если же признать, что к неорусскому стилю можно отнести все, что создано на русскую тему, то снова встает вопрос того, чем была для Билибина русская тема? Он начинает свой путь с создания иллюстраций к серии русских сказок, а также планомерно участвует в оформлении журналов («Мир искусства», «Золотое руно», «Адская почта» и другие) в тех случаях, где необходимо было задать «русскую» тему (показательно оформление его же статьи о «Народном творчестве русского Севера»).

Однако если обратиться к редким его работам, исполненным на другие темы, то можно встретить стилизацию уже под другие мотивы: так, в карикатуре «Осел» («Жупел», 1905, №3) Билибин обращается к европейской геральдике, изображает рыцарские доспехи, а тонкие лучи, обрамляющие фигуру осла – прием, прямо заимствованный из графики Ф. вон Штука [ Von Stuck, 2017, p. 9]. В изображениях на обложке к сочинениям Г. д’Аннунцио (1909 г.) или иллюстрации к «Истории о Червонной даме» (1910-1912 гг.) герои одеты по моде средневековой Европы XV в. и Ренессанса – без единого намека на русские мотивы.

Получается, что русская тема для Билибина – это только вариант стилизации, а не необходимость. Та самая форма ретроспективизма, объединяющая всех мирискусников, превращающая их в «ретроспективных мечтателей», по меткой характеристике Маковского [Маковский, 1909, c. 155].

Подытоживая эту мысль, остается только обратиться к тому, как сам Билибин воспринимал народное искусство: «…в народном орнаменте не чувствуется ни малейшего желания изображения того, что встречается в обыденной жизни. Народ русский, придавленный безотрадной серой действительностью, искал утешения в сказочных мечтах о далеких неведомых царствах с их необычайными деревьями, птицами и зверьми, и прежде, когда простому народу не было видно никакого выхода в лучшую жизнь, он всецело предавался народному творчеству как душевному отдыху, а потом, когда мелькнула заря возможного улучшения, перед ним вознесся мираж города, и “пава-птица” отлетела далеко и безвозвратно» [Билибин, 1904, c. 315].

Очевидно, что для Билибина здесь не идет речи о «возрождении» русского искусства. В отличие от художников Абрамцево его не занимают искания в области ремесел, опыты столярной и гончарной мастерских. Иначе говоря, его образы – это фантазия на тему ушедшей русской старины, а не попытка ее возрождения. Та же фантазия Бенуа о Версале, только о русских избах и церквях.

«Билибинский стиль»: художественная манера?

Как упоминалось выше, если принадлежность художника к русской теме – это ключевой вопрос для определения «русского билибинского стиля», то просто «билибинский стиль» обычно используется исследователями для описания художественной манеры Билибина.

Настоящий раздел включает в себя сопоставление существующих трактовок того, что включает в себя «билибинский стиль» и анализ графических приемов Билибина в книжных иллюстрациях 1900-х гг. (период формирования «стиля», по мнению исследователей [Голынец, 1972, c. 20, 45]), на предмет их соответствия этим критериям.

В современных работах посредством «билибинского стиля» чаще всего описывается характерная художественная манера Билибина, сплетенная из множества влияний. Однако конкретный состав этих влияний варьируется.

Так, Т.Ф. Верижникова описывала «билибинский стиль» как соединение в работах Билибина разнородных мотивов, происходящих от ученичества в мастерской А. Ашбе; объединения «Мир искусства»; западноевропейского модерна (в частности, художников О. Бердслея, Ч. Риккетса и Ч. Шеннона, Ф. Валлотона, Т. Гейне, Г. Фогелера); японской гравюры XVII-XIX вв. и русских народных образов [Верижникова, 2012, c. 9-10].

В рамках проекта «БилибинФест» Ивангородского музея акцентируются другие источники, «…народной культуры Русского Севера, древнерусской иконописи, западноевропейского искусства, культуры Востока, <…>, театра, декоративно-прикладного искусства» [БилибинФест, б.г.].

Из научного дискурса «билибинский стиль» перешел в более широкие области: аукционный дом Литфонд в описании серии русских сказок, оформленных художником, приводит, что: «…он впервые создаёт иллюстрации в ставшем впоследствии “билибинском” стиле к своей первой книге «Сказка о Иван-царевиче, Жар-птице и о Сером волке» [Литфонд, б.г.].

Нисколько не оспаривая характерность всех этих мотивов для художественной манеры Билибина, нельзя не заметить, что, во-первых, они почти никогда не соединялись в одно время и в одной работе, а во-вторых, все приведенные выше высказывания носят обобщающий характер. Кроме того, во всех упомянутых выше случаях словосочетание «билибинский стиль» взято в кавычки и выглядит скорее приверженностью традиции прошлых лет, то есть – монографии Голынца.

Так как именно эта работа предлагает наиболее конкретное и последовательное определение «билибинского стиля», и именно она является первоисточником понятия в научном дискурсе – анализ трактовки, предложенной Голынцом, наиболее нагляден.

Сперва автор пишет, что: «Ориентируясь на традиции древнерусского и народного искусства, Билибин разработал логически последовательную систему графических приемов, сохранявшуюся в основе на протяжении всего его творчества. Эта графическая система, а также присущее Билибину своеобразие трактовки былинных и сказочных образов дали возможность говорить об особом билибинском стиле» [Голынец, 1972, c. 20]. То есть в работах Билибина существует некая специфическая графическая система и опора на древнерусское искусство.

Речь о том, что в творчестве художника русская тема значит меньше, чем ему обыкновенно приписывают – уже велась. Здесь остается добавить только то, что эмигрировав из России сперва в Египет, а затем во Францию, художник все чаще станет работать над европейскими сюжетами (среди прочих работ Билибин проиллюстрирует сборник «Сказки Ужа» в обработке Ж. Рош-Мазон, “Boivin et C”; Историческую серию «Жизнь знаменитых людей», “Fernand Nathan”; а последней книгой, оформленной Билибиным во Франции, станет сказка «Русалочка» Г.Х. Андерсена, “Flammarion”).

Вместе с этим влияние русской темы в произведениях Билибина 1900-х гг. бесспорно. Голынец писал, что именно в работе над циклом народных сказок «закладываются основы билибинского стиля» [там же, c. 20], и потому особенно наглядно на их примере можно рассмотреть особенности «графической системы» художника.

Создание первых иллюстраций относится к лету 1899 г., которое Билибин проводит в деревне Васьегонского уезда, Егне. Впервые оказавшись в глухой русской деревне, он делает множество зарисовок с натуры, записывает песни и сказки, услышанные у крестьян, а также обращается к сборнику сказок А.Н. Афанасьева [Билибин, 1970, с. 29].

Осенью того же года художник получит заказ от «Экспедиции заготовления государственных бумаг» на целую серию сказок [Вознесенский, 2009, c. 373]. В нее вошли «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и Сером волке», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Марья Моревна» и «Белая уточка».

Это были тонкие, но большие по формату книги-брошюры. Основная новизна замысла заключалась во множестве элементов оформления: акцент делался не на отдельных иллюстрациях, но на создании целостного книжного ансамбля.

В первых работах сильнее, чем в последующих, заметно влияние Васнецова на творчество Билибина. Так, предпоследняя иллюстрация к «Сказке об Иване-царевиче» композиционно как бы продолжает сюжет картины «Иван-царевич на Сером волке». Другая работа художника – «Богатыри» – в чуть измененной композиции украшает обложку сказок.

Из творчества Васнецова Билибин заимствует и образ птицы сирин в заставке к «Василисе Прекрасной»: две птицы сирин обрамляют написанное славянской вязью название и повторяют «Сирин и Алконост. Песнь печали и радости».

Другие характерные для манеры художника детали – декоративные рамки и четкая контурная обводка изображений – приемы, свойственные Поленовой. Однако влияние художницы на Билибина не столь однозначно, как Васнецова. Те же приемы активно использовались западноевропейскими художниками, с работами которых Билибин был определенно знаком: О. Бердслеем, М. Клингером, А. Беклиным, Г. Фогелером и другими.

Наряду с четкой контурной обводкой Голынец указывал как одну из особенностей «билибинского стиля» «прихотливую узорность рисунка и декоративность раскраски» [Голынец, 1972, c. 21]. Безусловно, верная характеристика для подавляющего большинства работ Билибина начала 1900-х гг. (здесь снова хочется вспомнить о влиянии О. Бердслея, в особенности его иллюстраций к «Смерти Артура» Т. Мэлори).

Однако даже в этот период у Билибина существовали редкие рисунки, выполненные с большой долей обобщенности. Это заставки и иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче» и «Царевне-лягушке», страничные иллюстрации к «Белой уточке». Решенные широкой заливкой, характерной скорее для графики Ф. Валлотона или Беклина.

В 1930-е гг., когда Билибин будет уже в эмиграции, этот прием вытеснит «прихотливую узорность», приведет к абсолютному минимализму работ. Тогда же исчезнет и «декоративность раскраски», потесненная черно-белыми вариантами. Хотя анализ эмигрантского периода художника выходит за рамки настоящего исследования (поскольку эти работы не описываются как выполненные в «билибинском стиле»), показательным примером трансформации служит сравнение последних иллюстраций к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». Если версия 1902 г. исполнена с помощью тех же приемов, что и другие иллюстрации серии русских сказок, то изображение 1931 г. (для сборника «Сказки избы») наглядно демонстрирует отказ от фона и узорчатых рамок, черно-белую заливку. Подобное упрощение формы, однако, позволило Билибину сделать акцент на динамике движений и психологизме персонажей, отойти от привычных декоративности и статичности работ русского периода.

Следующая характерная составляющая «билибинского стиля» по описанию Голынца – «объединение в композиции различных точек зрения» [там же, c. 26] – действительно будет активно использоваться художником, однако далеко не сразу и не всегда. В тех же иллюстрациях к «Василисе Прекрасной», наоборот, выстраивалась многоплановая композиция, часто со скрытой линией горизонта, но четкой линейной перспективой.

В этом отношении наглядной является иллюстрация «Белого всадника»: фигура Василисы Прекрасной располагается на переднем плане, напротив – изображение выступающего из леса всадника. Большую часть композиции занимают деревья, кусты и травы, подчеркивающие разделение структуры на несколько планов.

Билибин добавляет еще один вариант изображения на плоскости (объединение в композиции различных точек зрения) только при оформлении сказок «Белая уточка» и «Марья Моревна».

В иллюстрации к «Марье Моревне», изображающей Ивана-царевича, наезжающего в поле на побитую рать, пространство строится следующим образом: изогнутая линия тянется от первого плана (с телами убитых и раненых) к холму, упираясь в сидящего верхом царевича. Обе точки зрения вполне увязываются в сознании читателя и способствуют выстраиванию пространства не столько в глубину, сколько по вертикали.

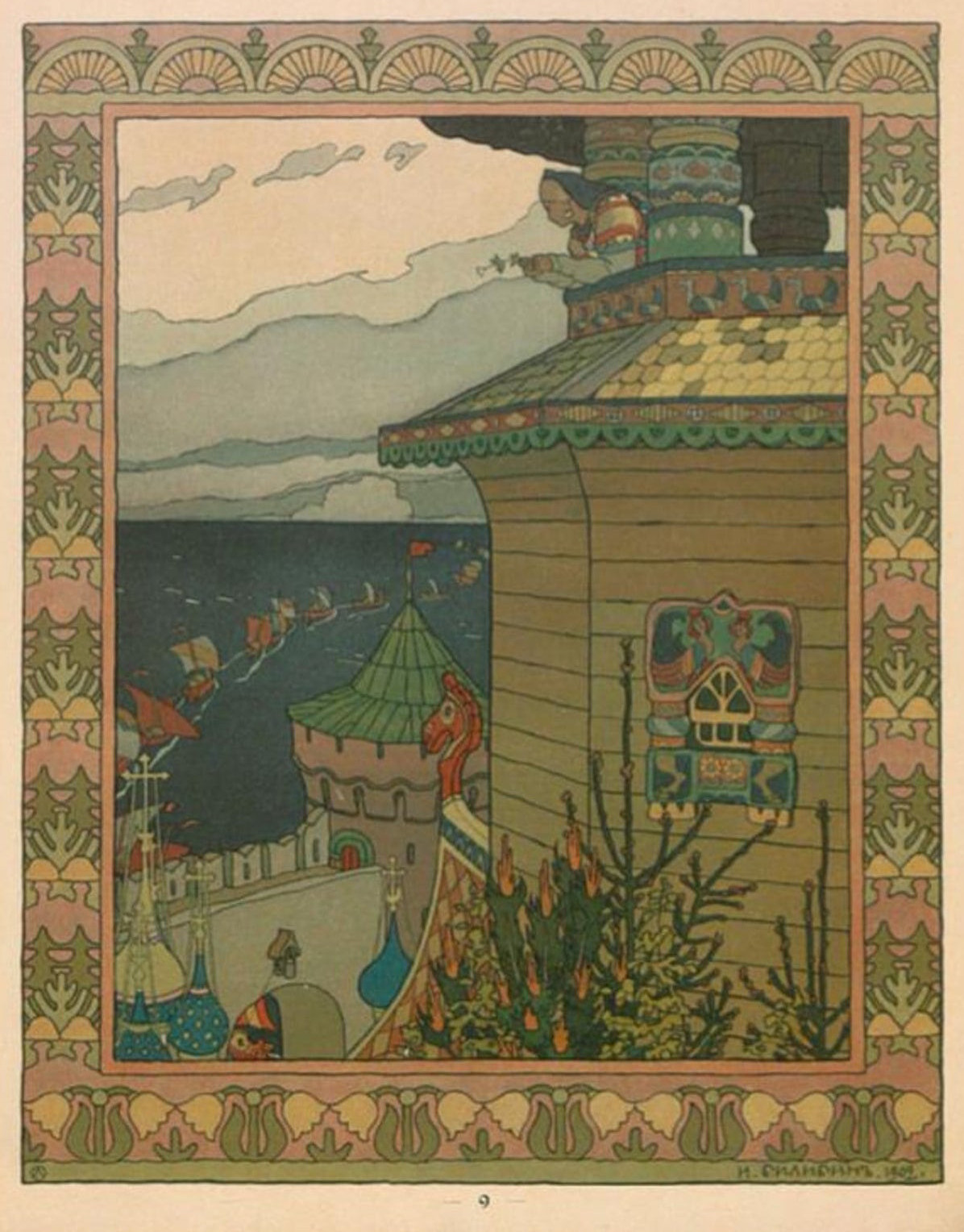

Также и в иллюстрациях к «Белой уточке», в частности к «Княгине на теремной башне»: композиция выстраивается таким образом, что караван кораблей, уходящий изогнутой линией к вздернутому горизонту, находится снизу, княгиня же на высокой башне – вверху (рис. 3).

Прием, происходящий из увлечения художника японской графикой (подробнее об этом у: [О’Коннель-Михайловская, 1970, c. 147; Щербакова, 2022]), действительно позволит Билибину создать новый и характерный тип взаимоотношения плоскости и глубины. Однако художник использовал его слишком выборочно для того, чтобы назвать этот метод обязательной составляющей «билибинского» стиля.

Рис. 3. Билибин И.Я. Княгиня на теремной башне. 1902 г. Иллюстрация к сказке «Белая уточка».

С окончанием серии народных сказок в 1902 г. можно связать условное завершение первой главы в развитии художественной манеры Билибина. Следующие иллюстрации, созданные во время пребывания в России, представляют собой множество вопросов, которые ставил перед собой художник и которые будут решаться уже в 1930-е. гг.: отдаленные – вопросы динамики и психологизма персонажей и более насущный – вопрос исторической точности. Голынец писал, что именно «историко-художественные знания определили характер сформировавшегося билибинского стиля» [Там же, c. 22].

Работам Билибина действительно будет присуща историческая достоверность в изображении деталей, однако снова с оговоркой. Как уже отмечалось выше, работая над иллюстрациями к русским сказкам, художник почти ничего не знал о русской народной культуре, находя искомые образы в творчестве все тех же Васнецова, Поленовой и С. В. Малютина.

По прошествии многих лет он сам писал о том времени: «Что же было у меня летом 1899 года в деревне Весьегонского уезда, когда я начинал свои сказки, какой багаж? Да ничего. Рисунки с деревенской натуры <…> и книжка «Родная старина» Сиповского. <…> И вот с этим-то багажом я и пустился в свое дальнее плавание» [Билибин, 1970, с. 30].

Ситуация кардинально изменилась в 1902 г., когда по заданию этнографического отдела Русского музея императора Александра III Билибин отправился в экспедицию в Вологодскую губернию для «сбора произведений народного искусства и фотографирования памятников деревянного зодчества» [Верижникова, 2012, c. 121]. В период с 1903 по 1904 гг. он объедет также Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии, пристально изучая территории русского Севера.

В результате этих поездок ему удалось собрать обширную коллекцию предметов народного быта, впоследствии пополнившую собрание Этнографического отдела Русского музея [О’Коннель-Михайловская, 1970, с. 154]. Подобный опыт закономерно сказался на его последующих иллюстрациях.

Ровно в это же время, с 1902 по 1904 гг., Билибин работает над оформлением былины «Вольга». Новые знания в области народного искусства проявились уже в шмуцтитуле, который решается в виде стилизованного орнамента вышивки. Вариация того же орнамента дополняет и страничные иллюстрации – они уже не обрамляются густыми рамками, но дополняются небольшим орнаментом по нижнему краю, и для общности – тот же кант пускается по верхнему краю каждой страницы с текстом.

Первая иллюстрация изображает Вольгу с дружиной. По-прежнему выстраивается композиция: крупный передний план и тянущийся вверх, изгибами реки, задний. Однако здесь уже ставится вопрос динамики: вздыбленные лошади воинов и Вольга, изображенный со вскинутой рукой, в полуобороте. Если сравнить с фигурами всадников, исполненных к «Василисе Прекрасной», то смещение акцентов будет очевидным.

Но большая часть иллюстраций, безусловно, еще статична. Наиболее привлекательные для Билибина сюжеты – это превращения Вольги в различных животных: щуку, тура. Здесь важны два момента. Во-первых, сам факт выбора сюжетов метаморфоз, подтверждающий главенство сказочного мотива в восприятии художником русской темы. А во-вторых, это вплетение в изображение все тех же исторических деталей, как в случае иллюстрации превращения богатыря в щуку-рыбу, где узор водорослей восходит к русским вышивкам и резьбе.

Возможно, что именно иллюстрации к «Вольге» в наибольшей степени подходят под определение «билибинского» стиля, данного Голынцом. В этой работе соединились все те характеристики, о которых упоминал автор: и русская тема, и богатые узоры, и двойная точка зрения, и даже историческая достоверность. Не хватает только рамок, которые к этому времени упрощаются до отдельных узоров.

Но любопытно, что Голынец никак не выделяет «Вольгу» в этом ряду, называя «самым ярким проявлением билибинского стиля» иллюстрации к «Сказке о Золотом петушке» 1907 г. [Голынец, 1972, c. 45]. Вероятно, что это самый спорный вывод идеи о «билибинском» стиле, где и обнаруживается ее несостоятельность.

Но прежде, чем перейти к анализу «Сказки о Золотом петушке», остановимся на оформлении предшествующей ей «Сказки о царе Салтане» 1905 г.

В иллюстрациях к «Сказке о царе Салтане» можно наблюдать наибольшее количество внешних влияний, соединенных под одним переплетом: обложка, например, имеет любопытное сходство с книгой У. Морриса 1860-х гг.

А в первой страничной иллюстрации «Во все время разговора он стоял позадь забора» проявилась та самая историческая достоверность: подробный парчовый орнамент на шубе со своеобразными длинными рукавами, шатровая деревянная церковь и изба, характерные для русского Севера. Подобная точность в изображении деталей доходит до того, что по ним можно установить даже местность (подробнее об этом см.: [Баранов, 2019, c. 90]).

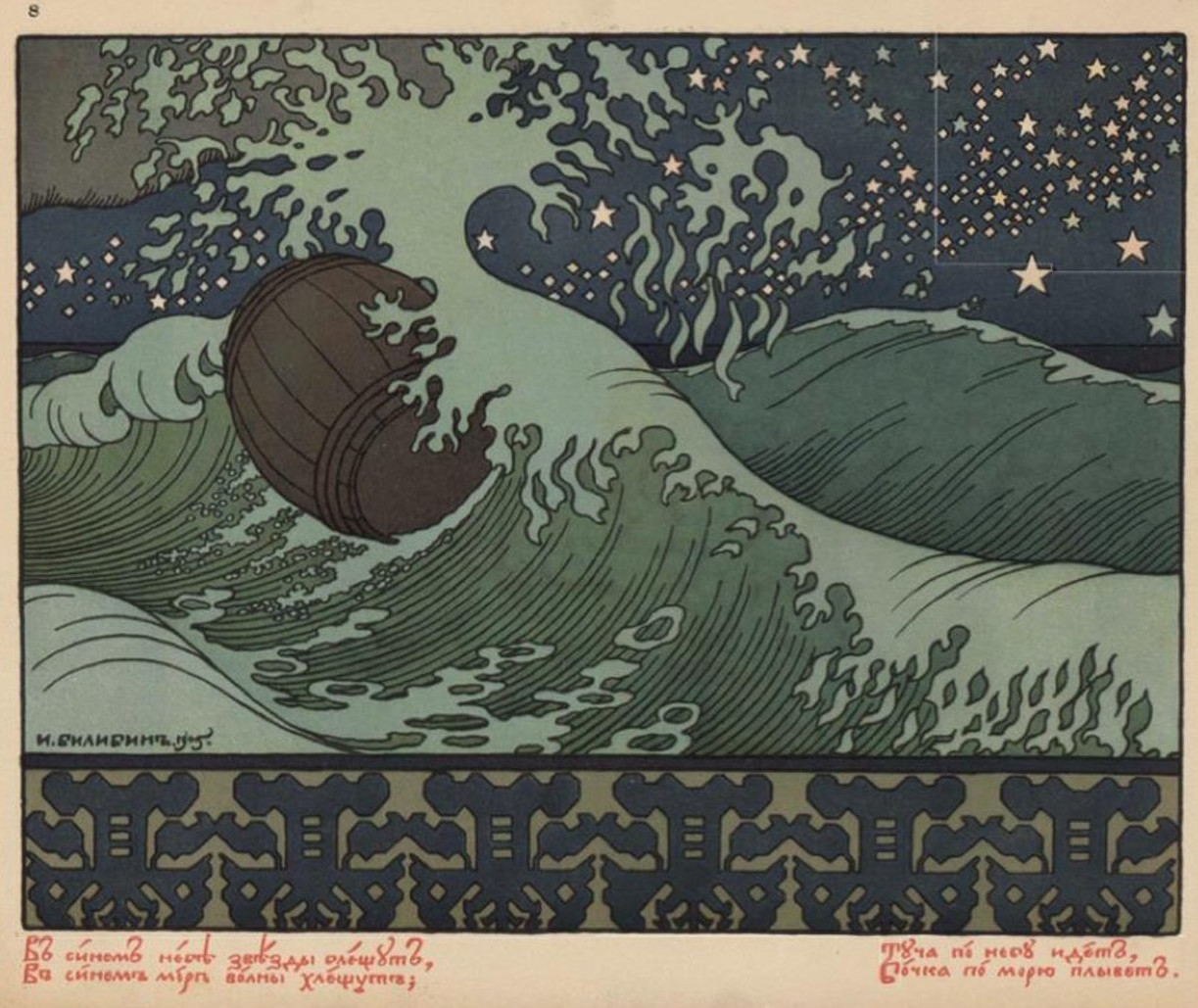

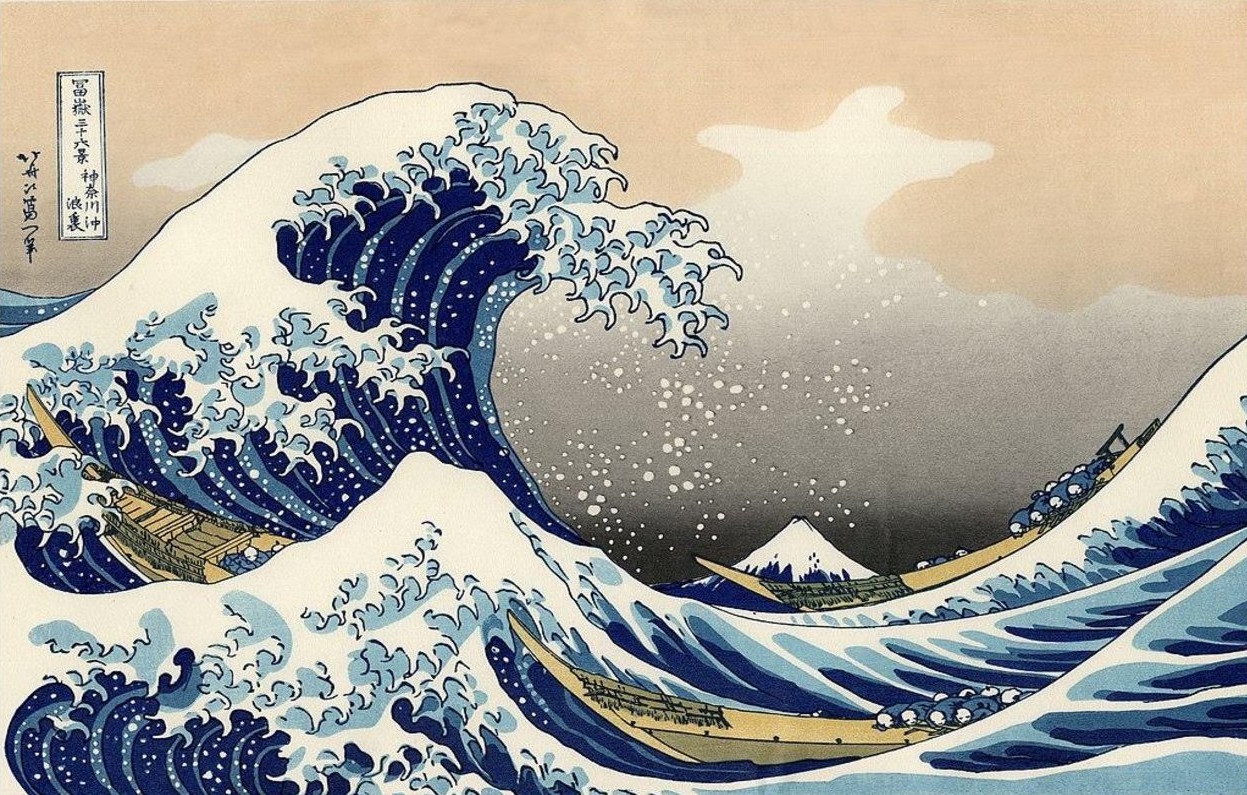

Другое внешнее влияние – японской ксилографии – выразилось как в прямолинейном цитировании (например, иллюстрация с бочкой в море почти дословно повторяет «Волну» Хокусая) (рис. 4-5) [Голынец, 1972, c. 41], так и в более аккуратном заимствовании.

Рис. 4. Билибин И.Я. Бочка по морю плывет. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане».

Рис. 5. Кацусика Х. Большая волна в Канагаве. 1823-1831 гг. Гравюра. Бумага, чернила, водяные краски. 25,4х38,1 см. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

В изображении тридцати трех богатырей и Черномора можно усмотреть влияние серии «Восемь видов Оми» У. Хиросигэ, выразившееся в построении композиции: крупные камни на переднем плане слева перекликаются с холмом, изображенным на «Осенней луне в Исияме», а тянущийся ряд богатырей справа повторяет вытянутую линию кораблей из работы «Гуси, устремившиеся в Катада». От японской традиции происходил и сдержанный колорит (только два цвета – притушенные синий и красный), напоминающий о решении «Красной Фудзи» Хокусая.

Другой составляющей оформления «Сказки о царе Салтане» стала театральность большинства иллюстраций. Это происходило от нового опыта Билибина: в 1904 г. он получил заказ на оформление оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» для пражского Национального театра (премьера 29 марта 1905 г.)2.

Здесь так же стоит отметить, что театр был важной темой для большинства мирискусников [Сарабьянов, 2025, с. 132]. Однако если у Бенуа и Сомова это выражалась в обращении к сюжетам театра и маскарада, то увлечение театром Билибина проявилось в построении композиции.

Так, в акварели, изображающей приём царем Салтаном корабельщиков, композиция выстраивается по принципу мизансцены: пространство перспективно уходит в глубину, а на переднем плане, в развороте, располагается царь с приближёнными, гости же размещаются таким образом, чтобы рассмотреть их было удобно не столько царю, сколько читателю.

Тот же принцип используется и в финальной иллюстрации «И веселый пир пошел»: центральный «сценический» объект – стол, за которым расположены герои, и фланкирующие его фигуры стражников, уподобленные кулисам.

Совершенно иначе решаются иллюстрации к «Сказке о Золотом петушке». Одной из особенностей оформления книги стала ее лаконичность – четыре страничных иллюстрации, один разворот, заставка и концовка. Тот минимум, что может составить книжный ансамбль. Отличался от прежнего и принцип иллюстрирования: передавалась не атмосфера произведения, но строго и последовательно изображался сюжет. В большей мере это происходило от иного подхода самого Пушкина.

Сказка была лишена характерных лирических описаний и отступлений, комментариев автора. Все герои в ней были фактически обезличены, лишены подробных характеристик и должны были только механически исполнять назначенные им роли.

Тем же путём при создании иллюстраций идёт и Билибин. Изображает лишь ключевые моменты повествования и таких же искусственных персонажей. Даже Шамаханская царица, образ которой станет столь ярким в опере Римского-Корсакова, в интерпретации художника ничем не выделяется среди других героев.

Для того, чтобы передать всю искусственность царства Дадона, Билибин обращается к двум источникам: театру и лубку.

Театральность здесь снова выражалась в построении композиции: плоскостное изображение, напоминающее театральный задник, и расположенные на переднем плане действующие лица.

От театральности же происходила и большая карикатурность происходящего. В частности, царя в иллюстрации «Пробуждение Дадона» искусствовед К. Нитта сравнивала с шутом, который «выглядывает из-за занавеса шатра как <…> из-за занавеса балаганного театра» [Нитта, 1984, c. 89-90].

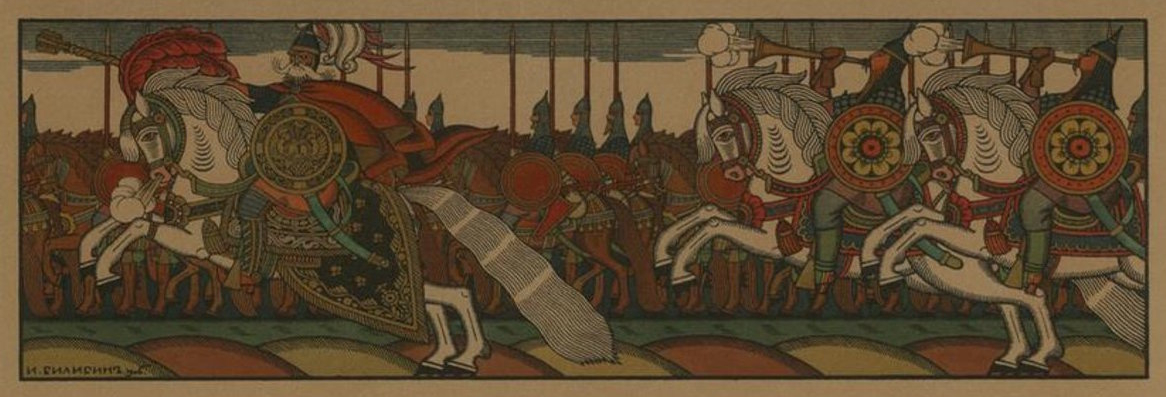

Лубочная стилизация также должна была усилить насмешливую интонацию. Наиболее наглядна в этом отношении иллюстрация шествия Дадонова войска, фактически повторяющая лубок «Славное побоище Александра Македонского с царем Пором». Царская процессия намеренно скопирована с лубка на эпическую тему, усиливая шутовское восприятие царя, сопоставленного с А. Македонским (рис. 6).

Рис. 6. Билибин И.Я. Шествие Дадонова войска. 1906 г. Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке».

В едином стиле лубочных картинок XVIII в. было выдержано все оформление сказки. От этого происходили и большая плоскостность изображения, и возросшая роль усложнившейся штриховки, контурной линии, а также не закрашенной поверхности бумаги, контрастирующей с пестрым колористическим решением.

Повторимся, что именно оформление «Сказки о Золотом петушке» Голынец охарактеризовал как «самое яркое проявление билибинского стиля и лучший книжный ансамбль художника, к которому он шел с первых книг…», где «…билибинский стиль выступает уже сложившимся, <…> художнику удается слить разнородные влияния, среди которых главное место занял русский лубок, в единый органичный сплав» [Голынец, 1972, c. 45].

И вот здесь обнаруживается очевидное несоответствие. Если попытаться проанализировать работы Билибина исходя из того, насколько они исполнены в «билибинском» или «не билибинском» стиле (воспринимая это понятие как соединение множества влияний и приемов, описанных выше), то вполне подходящими его образцами кажутся «Вольга», или «Сказка о царе Салтане»: в оформлении первой соединяются почти все категории, описанные Голынцом как обязательные для манеры Билибина, а иллюстрации ко второй исполнены с наибольшим сочетанием внешних влияний под одной обложкой.

Однако о «Вольге» в контексте «билибинского стиля» Голынец не пишет вовсе, а в описании «Сказки о царе Салтане» указывает на эклектичность и разобщенность оформления [Голынец, 1972, c. 41-42].

Эклектика иллюстраций – безусловно, справедливое замечание, которое только подтверждает описываемый выше ретроспективизм, свойственный Билибину. Художник создает мир фантазии, хотя и через вполне конкретные стилизации: под нечто «русское» (копируя В. Васнецова, народные орнаменты и предметы быта), «японское» (подражая гравюрам К. Хокусая и У. Хиросигэ), «европейское» (обращаясь к моде и архитектуре средневековья XIV-XV вв). Строго говоря, это и есть главный метод Билибина, где он использует ярко узнаваемые мотивы для достижения своих целей – создания целостной «фантазии на тему».

При этом оформление «Сказки о Золотом петушке» – это тоже абсолютная стилизация, только на этот раз – под лубок. В этой работе Билибин действительно достигает абсолютной целостности книжного ансамбля, но ценой абсолютной подражательности, отказа от характерных черт собственной манеры.

Насколько в таком случае «Сказка о Золотом петушке» соответствует понятию «билибинский стиль», которое вводит сам Голынец? Здесь художник отказывается от рамок, возросшая роль штриховки перебивает контурную обводку, двойная точка зрения отброшена в пользу многоплановых композиций, а многочисленные внешние влияния редуцированы до русского лубка. С формальной точки зрения, это скорее отход от узнаваемого «билибинского стиля», нежели его «самое яркое проявление» [Голынец, 1972, c. 45].

Если же отказаться от категорий «билибинского» и «не билибинского» стилей, рассмотреть иллюстрации к «Золотому петушку» как часть эволюции художественной манеры Билибина – это действительно характерный этап, через который он отходит от приемов своих прошлых работ, подражающих Васнецову или западноевропейским художникам.

Постепенно отказывается от подробной декоративности орнаментов, узоров и деталей, вместо этого задаваясь вопросами психологизма и динамики персонажей, создания целостного книжного ансамбля.

Иначе говоря, оформление «Сказки о Золотом петушке» оказывается не столько примером сложившегося «билибинского стиля», сколько последовательным этапом развития художественной манеры Билибина – прологом (в виде подражания лубку) к более радикальным поискам, осуществленным уже в эмиграции. Период, еще ожидающий отдельного исследования.

Заключение

Таким образом, на сегодняшний день понятия «билибинского» и «русского билибинского стиля» превратились в универсальные, но крайне размытые клише. Удобные определения для характеристики всего, что хоть отдаленно напоминает графику Билибина, они, тем не менее, затрудняют точный анализ его художественной манеры и методов.

Если попытаться развести между собой эти понятия, рассмотреть их по отдельности друг от друга, то можно обнаружить следующее: предпосылки к появлению определения «русский» в отношении «билибинского стиля» возникли еще при жизни художника, спровоцированные как его собственной полемикой о природе «национального» и «истинного русского стиля», так и противоречивыми оценками современников.

Во многом возникновение ассоциативного ряда «русский» – «Билибин» – это результат не только избранной художником темы русской старины и сказок, но и прямое следствие противостояния, разгоревшегося на рубеже XIX-XX вв. между Стасовым и Дягилевым вокруг фигуры Васнецова.

Уже тогда восприятие Билибина современниками оказалось глубоко идеологизированно: Стасов увидел в нем продолжателя линии Васнецова и Поленовой, «анти-декадента», и активно противопоставлял его другим мирискусникам. Дягилев, напротив, применил увлечение художника русской темой для решения собственных задач: в Билибине он нашел для журнала необходимую замену Васнецову, фигуру, увлеченную русской сказочной темой, но при этом идейно и эстетически остававшуюся в русле философии «Мира искусства».

Подобный контекст сильно утрировал роль русской темы в творчестве художника, что нашло отражение и в научном дискурсе: частые упоминания о Билибине в работах, посвященных неорусскому стилю и национальному модерну, художникам Абрамцево – усугубили противоречивость восприятия, искусственно двойственного положения Билибина между эстетикой Абрамцева и «Мира искусства», что едва ли соответствует действительности.

Строго говоря, учитывая эклектичность влияний, образовавших художественную манеру Билибина, присущий ему ретроспективизм, а также специфическое осмысление им русской старины как чего-то, что давно ушло, творчество Билибина безо всяких оговорок можно рассматривать в рамках основного круга художников «Мира искусства».

Определение «билибинского стиля» без упоминания «русского» используется чаще, однако оказывается столь же спорным: под этим понятием обычно подразумевается сочетание характерных черт, образующих художественную манеру Билибина. Сложность в том, что если постараться отыскать в архиве Билибина книгу, оформленную в абсолютно «билибинском стиле», то можно с удивлением обнаружить, что ни одной такой работы нет.

Под определение «билибинского стиля» попадает множество характеристик, и до определенной степени каждая из них справедлива. Но при ближайшем рассмотрении такая классификация вызывает путаницу: в своих ранних работах Билибин опирается на традиции народного искусства, много копирует Васнецова и находится под большим влиянием западноевропейского модерна. Один из главных художественных приемов его первых иллюстраций – их обрамление густо декорированными рамками.

В этих изображениях еще нет ни специфического объединения в композиции различных точек зрения, ни исторической точности в деталях – до 1902 г. Билибин не обладал необходимыми для этого знаниями, создавая более обобщенные сказочные образы.

С 1904 г. в работах художника декоративные рамки сменяются лаконичными решениями, иногда отсутствуют вовсе. На его иллюстрациях сказывается опыт сценографии – театральность теснит другие влияния, становится одним из ведущих средств выразительности. Русская тема оказывается не единственным примером стилизации, в отдельных случаях Билибин прибегает к образам средневековой Европы, Ренессанса, японской ксилографии.

Иными словами, несмотря на то, что манера художника действительно узнаваема (за счет характерной для модерна четкой контурной обводки и изображений, чаще исполненных на тему русской старины), его графическая система крайне подвижна.

Если рассматривать творчество Билибина сквозь призму «билибинского стиля», как это предлагается в монографии Голынца, то манера художника к 1920-м гг. представляется уже сложившейся и зрелой: он выработал устойчивое сочетание приемов, которые и будет применять в последующие годы [Голынец, 1972, c. 45].

В действительности, если учесть всю гибкость, даже текучесть используемых Билибиным мотивов и их сочетаний, то можно обнаружить, что к моменту эмиграции в 1920-м г. он переживает определенный кризис: отказываясь от характерных приемов ранних работ, Билибин пытается решить новые для себя задачи: достижение единства в книжном оформлении, усиление динамичности и психологизма изображаемых персонажей. Пока что – путем единой стилизации под лубок.

Тема книжной графики Билибина периода эмиграции обширна, и, безусловно, достойна отдельного исследования. Вместе с этим его работы советского периода исполнены с большей натуралистичностью и разительно отличаются от работ начала ХХ столетия. Это обстоятельство позволяет сделать обобщенные выводы о том, что в эмиграции он обновляет свои приемы: по-обыкновению вовсе отказывается от одних, а другие, напротив, разрабатывает и выводит на первый план. То есть будучи действительно опытным художником, покидает Россию он, тем не менее, с новыми вопросами, начиная новую главу своей художественной манеры.

В подобном контексте использование понятий «билибинского» и «русского билибинского стиля» для обозначения некой цельной, устоявшейся художественной манеры Билибина в работах, исполненных на «русскую» тему, представляется некорректным. Подобные устойчивые выражения обобщают и искажают действительные особенности и трансформацию художественной манеры Билибина, сводя ее к «сложившемуся билибинскому стилю», что едва ли соответствует действительности.

Дальнейшее изучение творчества художника (в особенности его эмигрантского и советского периодов) может оказаться более плодотворным смещением фокуса с поиска условного единого «стиля» на анализ конкретных художественных задач, стоявших перед ним в разные периоды, множественности влияний и эволюции его художественного метода.

ИСТОЧНИКИ

1. Аукционный дом Литфонд: Билибин. – Режим доступа: https://www.litfund.ru/labels/illustration/bilibin-ivan-yakovlevich/ (дата обращения: 08.07.2025).

2. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. – Санкт-Петербург: Типография Спб. Акц. Общ. Печатного дела в России Е. Евдокимов, 1902.

3. Бенуа А.Н. Возникновение «Мира искусства» – Ленинград: Комитет популяризации художественных изданий, 1928.

4. Билибин И.Я. Народное искусство русского Севера // Мир искусства. 1904. №11. С. 303-318.

5. Билибин И.Я. Памяти И.Е. Репина // Современные записки (Париж). 1930. №44. С. 482-487.

6. Билибин И.Я. Автобиографические записки // Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Ред.-сост. С.В. Голынец. – Ленинград: Художник РСФСР, 1970. – С. 38-58.

7. Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников. / вступ. ст., сост. и примеч. Н.А. Ярославцевой. – Москва: Искусство, 1987. – С. 105-108, 149.

8. Дягилев С.П. Сложные вопросы: Наш мнимый упадок; Вечная борьба // Мир Искусства. 1899. №1/2. С. 1-16.

9. Дягилев С.П. Сложные вопросы: Поиски красоты; Основы художественной оценки // Мир Искусства. 1899. №3/4. С. 37-61.

10. Ивангородский музей. Билибинский стиль // Сайт БилибинФест. – Режим доступа: https://bilibinfest.ru/стиль/ (дата обращения: 08.07.2025).

11. Крамской И.Н. к Репину И.Е., письмо от 25 марта 1880 г. // Письма. Статьи: В 2 т. / Сост. и ред. С.Н. Гольдштейн. – Москва: Искусство, 1966. Т. 1. – С. 38-40.

12. Левитский В.Н. Молодые годы И. Я. Билибина и русской графики // Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Ред.-сост. С.В. Голынец. – Ленинград: Художник РСФСР, 1970. – С. 134-140.

13. Маковский С.К. Современные русские художники. Страницы художественной критики: В 3 кн. – Санкт-Петербург: Аполлон, 1909. Кн. 2.

14. Михеев Н.И. И.Я. Билибин // Перезвоны (Рига). 1928. №40. С. 1253-1259.

15. О’Коннель-Михайловская Р. Художник и человек // Иван Яковлевич Билибин: Статьи. Письма. Воспоминания о художнике / Ред.-сост. С.В. Голынец. – Ленинград: Художник РСФСР, 1970. – С. 147-158

16. Печенкин И.Е. Неорусский стиль. 2022 // Большая российская энциклопедия. – Режим доступа: https://bigenc.ru/c/neorusskii-stil-888842?ysclid=mdeh9za9zp705676957 (дата обращения: 08.07.2025).

17. Сергей Дягилев и русское искусство: В 2 т. / Сост. и ред. И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – Москва: Изобразительное искусство, 1982.

18. Стасов В.В. Избранные сочинения: В 3 т. / сост. П.Т. Щипунов, комм. М.П. Блиновой, П.Т. Щипунова. – Москва: Искусство, 1955. Т. 3. – С. 215-228.

19. Стасов В.В. Виктор Михайлович Васнецов. Воспоминания и заметки // Искусство и художественная промышленность. 1898. №1/2. С. 65–96.

20. Стасов В.В. Декаденты в Академии // В.В. Стасов. Избранное. Живопись. Скульптура. Графика: В 2 т. / сост. и комм. П.Т. Щипунова – Москва; Ленинград: Искусство, 1950. Т. 1. – С. 389.

21. Стравинский И.Ф. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии: В 3 т. / Сост. и ред. В.П. Варунц. – Москва: Композитор, 1998. Т.1.

22. Тенишева М.К. Впечатления моей жизни / Авт. вступ. ст. и сост. Н.И. Пономарева. – Ленинград: Искусство, 1991.

23. Von Stuck F. Of Menus and Mythology: Late Nineteenth-Century Print Graphics. – Courier Dover Publ., 2017.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов Д.А. Особенности хронотопа сказочного мира в творчестве И. Билибина // Кунсткамера. 2019. №1. – С. 83-93.

2. Верижникова Т.Ф. Иван Билибин. Жизнь и творчество. Суждения об искусстве. Современники о художнике. – Санкт-Петербург: Аврора, 2012.

3. Вознесенский С.В. Первые сто лет истории Экспедиции заготовления государственных бумаг (1818-1918 гг.) / сост. Т.Н. Смекалова, А.В. Мельников, Н.М. Вечерухин. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2009.

4. Герчук Ю.Я. Искусство печатной книги в России XVI-XXI веков – Санкт-Петербург: Коло, 2014.

5. Голынец Г.В., Голынец С.В. И.Я.Билибин. – Москва: Изобразительное искусство, 1972.

6. Голынец С.В. От «искусства в книге» к искусству книги: Графика И.Я. Билибина // Искусство книги. №10: 1972-1980. – Москва: Книга, 1987. – С. 187-204.

7. Голынец С.В. Сергей Дягилев и национально-романтические искания в русском искусстве // Искусствознание и культурология. 2004. – С. 211-220.

8. Давыдова О.С. Прошлое как «автоцитата»: XVIII век и проблема аутентичности отражения времени в творчестве художников «Мира искусства» // Academia. 2021. №1. С. 55-71.

9. Давыдова О.С. Символизм в русском изобразительном искусстве эпохи модерна. Аналитический обзор в свете последних исследований // Философия и культура. 2021. №12. С. 10-24.

10. Давыдова О.С. Абрамцево и символизм. К вопросу о достижениях и перспективах изучения творческого наследия Абрамцевского художественного кружка // Ценности и смыслы. 2025. №2. С. 20-38.

11. Доронченков И.А. На границе модернизма: зарубежные художественные выставки в России 1890-х годов. // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2020. №10. С. 413-422.

12. Доронченков И.А. К западу через северо-запад. Скандинавская выставка Сергея Дягилева (1897): стратегия и выбор // Искусствознание. 2019. №2. С. 168-205.

13. Кауфман Р.С. Очерки русской художественной критики. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа – Москва: Искусство, 1990.

14. Кириченко Е.И. Федор Шехтель. – Москва: Стройиздат, 1973.

15. Кириченко Е.И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII-начала XX в. – Москва: БуксМАрт, 2020.

16. Лапшина Н.П. «Мир искусства»: очерки истории и творческой практики – Москва: Искусство, 1977.

17. Мельничук О.Е. Иван Яковлевич Билибин – Москва: Белый город, 2017.

18. Нитта К. Проблема использования традиций народного искусства в русской живописи конца XIX – начала XX веков: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.12 – Москва, 1984.

19. Пастон Э. В.В. Стасов и А.В. Прахов: «странное комбинирование» 1870-х годов и Абрамцевский кружок // Искусствознание. 2019. №4. С. 94-119.

20. Пастон Э.В. Деятельность Абрамцевского кружка в концепции экспозиции «Русский стиль. От историзма к модерну» в ВМДПИ // Художественная культура. 2019. №4. С. 384-397.

21. Пастон Э.В. Национальная традиция как источник стиля модерн: Россия – Западная Европа // Искусствознание. 2021. №4. С. 180-217.

22. Печенкин И.Е. К вопросу об истоках неорусского стиля в архитектуре второй половины XIX века // Архитектурное наследство. №60. – Санкт-Петербург: Коло, 2014. – С. 241-251.

23. Печенкин И.Е. К вопросу о термине «неорусский стиль». Опыт понимания // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2015. С. 138-145.

24. Сарабьянов Д.В. Сюжеты и мотивы живописи мирискусников. Иконографические заметки // Русская живопись. Пробуждение памяти. – Москва: Искусствознание, 1998.

25. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. – Москва: АСТ-Пресс, 2001.

26. Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. – Москва: АСТ, 2025.

27. Соколов Б.М. Сады Серебряного века. Литература. Живопись. Архитектура. – Москва: БуксМАрт, 2022.

28. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX – Москва: Искусство, 1988.

29. Схейен Ш. Сергей Дягилев. «Русские сезоны» навсегда. / пер. с нидерландского Н. Возненко, С. Князькова. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024.

30. Черневич Е.В. Русский графический дизайн. – Москва: Внешсигма, 1997.

31. Шевеленко И.Д. Модернизм как архаизм. Национализм и поиски модернистской эстетики в России – Москва: Новое литературное обозрение, 2017.

32. Щербакова Е.В. Японизм в русской художественной культуре серебряного века. // Вестник культурологии. 2022. №2. С. 74-85.

33. Bowlt J. The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group. – Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1982.

34. Volkov S. St. Petersburg: A Cultural History. – New York: Simon&Schuster, 1997.

SOURCES

1. Aukcionny`j dom Litfond: Bilibin. [Litfond Auction House: Bilibin]. Available at: https://www.litfund.ru/labels/illustration/bilibin-ivan-yakovlevich/. (in Russian)

2. Benua A.N. Istoriya russkoj zhivopisi v XIX veke [History of Russian Painting in the 19th Century]. St. Petersburg, Tipografiia Akts. Obshch. Pechatnogo dela v Rossii E. Evdokimov Publ., 1902. (in Russian)

3. Benua A.N. Vozniknovenie “Mira iskusstva” [The Emergence of the “World of Art”]. Leningrad, Komitet populiarizatsii khudozh. Izdanii Publ., 1928. (in Russian)

4. Bilibin I.Ya. Narodnoe iskusstvo russkogo Severa [Folk art of the Russian North]. Mir iskusstva [World of Art]. 1904. N 11. Pp. 303-318. (in Russian)

5. Bilibin I.Ya. Pamyati I.E. Repina [In memory of I. Repin]. Sovremennye zapiski [Modern notes]. Paris, 1930. N 44. Pp. 482-487. (in Russian)

6. Bilibin I.Ya. “Avtobiograficheskie zapiski” [Autobiographical notes]. Ivan Iakovlevich Bilibin: Stat'i. Pis'ma. Vospominaniia o khudozhnike [Ivan Yakovlevich Bilibin. Articles. Letters. Memories of the artist]. Comp. ed. by S.V. Golynets. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1970. Pp. 38-58. (in Russian)

7. Diagilev S.P. “Slozhnye voprosy: Nash mnimyj upadok; Vechnaya bor'ba” [Difficult Questions. Our Imaginary Decline. Eternal Struggle]. Mir Iskusstva [World of Art]. 1899. N 1/2. Pp. 1-16. (in Russian)

8. Diagilev, S.P. “Slozhnye voprosy: Poiski krasoty; Osnovy khudozhestvennoj ocenki” [Difficult Questions. The Search for Beauty. Foundations of Artistic Evaluation]. Mir Iskusstva [World of Art]. 1899. N 3/4. Pp. 37-61. (in Russian)

9. “Ivangorodskij muzej. Bilibinskij stil`” [Ivangorod Museum. Bilibin Style]. Sajt BilibinFest [BilibinFest website]. Available at: https://bilibinfest.ru/stil`/. (in Russian)

10. Kramskoi I.N. “k Repinu I.E., pis'mo ot 25 marta 1880” [Kramskoi I.N. to Repin I.E., letter dated March 25, 1880]. I. Kramskoi. Pis'ma. Stat'i. 2 vols., comp., ed. by S.N. Goldstein. Moscow, Iskusstvo Publ., 1966, vol. 2. P. 38-40. (in Russian)

11. Levitskii V.N. “Molodye gody I. YA. Bilibina i russkoj grafiki” [The Young Years of I. Ya. Bilibin and Russian Graphics]. Ivan Iakovlevich Bilibin: Stat'i. Pis'ma. Vospominaniia o khudozhnike [Ivan Yakovlevich Bilibin. Articles. Letters. Memories of the artist]. Ed., comp. by S.V. Golynets. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1970. P. 134-140. (in Russian)

12. Makovskii S.K. Sovremennye russkie khudozhniki. Stranicy khudozhestvennoj kritiki [Contemporary Russian Artists. Pages of Art Criticism]. 3 vols. St. Petersburg, Apollon Publ., 1909, vol. 2. (in Russian)

13. Mikheev N.I. I. “Bilibin. Perezvony” [The Chimes]. Riga, 1928. N 40. P. 1253-1259. (in Russian)

14. O’Konnel'-Mikhailovskaia R. “Khudozhnik i chelovek” [Artist and Man]. Ivan Iakovlevich Bilibin: Stat'i. Pis'ma. Vospominaniia o khudozhnike [Ivan Yakovlevich Bilibin. Articles. Letters. Memories of the artist]. Ed., comp. by S.V. Golynets. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1970. P. 147-158. (in Russian)

15. Pechenkin I.E. “Neorusskij stil`” [Neo-Russian Style]. 2022. Bol`shaya rossijskaya e`nciklopediya [Great Russian Encyclopedia]. Available at: https://bigenc.ru/c/neorusskii-stil-888842?ysclid=mdeh9za9zp705676957. (in Russian)

16. Sergej Dyagilev i russkoe iskusstvo [Sergei Diaghilev and Russian Art]. 2 vols. Comp., ed. I.S Zil'bershtein, V.A. Samkov. Moscow, Izobrazitel'noe iskusstvo Publ., 1982. (in Russian)

17. Stasov V.V. Izbrannye sochineniya [Stasov V.V. Selected works]. 3 vols. Comp. P.T. Shchipunov, comm. M. Blinova, P.T. Shchipunov. Moscow, Iskusstvo, 1955, vol. 3. (in Russian)

18. Stasov V.V. “Viktor Mikhailovich Vasnetsov. Vospominaniya i zametki” [Viktor Mikhailovich Vasnetsov. Memories and notes]. Iskusstvo i khudozhestvennaya promyshlennost' [Art and art industry]. 1898. N1/2. P. 65–96. (in Russian)

19. Stasov V.V. “Dekadenty v Akademii” [Decadents in the Academia]. V.V. Stasov. Izbrannoe. Zhivopis'. Skul'ptura. Grafika [V.V. Stasov. Favourites. Painting. Sculpture. Graphics]. 2 vol. Comp., comm. P.T. Shchipunov. Moscow, Leningrad, Iskusstvo, 1950, vol. 1. P. 389. (in Russian)

20. Stravinsky I.F. Perepiska s russkimi korrespondentami. Materialy k biografii [Correspondence with Russian Correspondents. Materials for a Biography]. 3 vols. Ed., comp. by V.P. Varunts. Moscow, Kompozitor Publ., 1998, vol. 1.

21. Tenisheva M.K. Vpechatleniya moej zhizni [Impressions of My Life]. Introd. by N.I. Ponomareva. Leningrad, Iskusstvo Publ., 1991.

22. Vasnetsov V.M. Pis'ma. Dnevniki. Vospominaniia. Suzhdeniia sovremennikov [Letters. The diaries. Memories. Judgments of contemporaries]. Introduction, comp., ed. by N.A. Yaroslavtseva. Moscow, Iskusstvo Publ., 1987. (in Russian)

23. Von Stuck F. Of Menus and Mythology: Late Nineteenth-Century Print Graphics. Courier Dover Publ., 2017.

REFERENCES

1. Baranov D.A. “Osobennosti khronotopa skazochnogo mira v tvorchestve I. Bilibina” [Some aspects of the fairytale world’s chronotope in the art of I. Bilibin]. Kunstkamera, 2019. N 1. P. 83-93. (in Russian)

2. Bowlt J. The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group. Newtonville, Mass., Oriental Research Partners, 1982.

3. Chernevich E.V. Russkij graficheskij dizajn [Russian Graphic Design]. Moscow, Vneshsigma Publ., 1997. (in Russian)

4. Davydova, O.S. Proshloe kak “avtocitata”: XVIII vek i problema autentichnosti otrazheniya vremeni v tvorchestve khudozhnikov “Mira iskusstva” [The Past as an “Autoquote”: The 18th Century and the Problem of Authenticity of Reflection of Time in the Works of the Artists of the “World of Art”]. Academia. 2021. №1. Pp. 55-71. (in Russian)

5. Davydova O.S. “Simvolizm v russkom izobrazitel`nom iskusstve e`poxi moderna. Analiticheskij obzor v svete poslednix issledovanij” [Symbolism in Russian Fine Art of the Art Nouveau Era. Analytical Review in the Light of Recent Research]. Filosofiya i kul`tura [Philosophy and Culture]. 2021. N 12. P. 10-24. (in Russian)

6. Davydova O.S. Abramcevo i simvolizm. K voprosu o dostizheniyax i perspektivax izucheniya tvorcheskogo naslediya Abramcevskogo xudozhestvennogo kruzhka [Abramtsevo and Symbolism. On the Achievements and Prospects of Studying the Creative Heritage of the Abramtsevo Art Circle]. Cennosti i smy`sly`. 2025. №2. – Pp. 20-38. (in Russian)