S.A. FILIPPOV Foreground Composition and Linear Reception of Pictures

FOREGROUND COMPOSITION AND LINEAR RECEPTION OF PICTURES

UDC 7.01+7.017.9

Author: Filippov Sergei Alexandrovich, Ph.D. in Art Studies, researcher at the Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University (9 Mokhovaya street, Moscow, Russia, 125009), e-mail: s_a_filippov@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6032-6641

Summary: The conventional system of the central (Renaissance) perspective is based on the angular values of the apparent objects in the picture. Thus, we habituated to the angular reception of the picture plane and usually neglect its apparent linear sizes. However, the linear sizes, having various semantics (social, sacral or narrative value of depicted objects, their size or distance to them), played an important role not only in the pre-Renaissance systems of perspective, but in the Renaissance system too. The linear cultural reception is presented in this system both in rudiments of antecedent systems and in original forms. Among the original forms the point of special interest is so-called foreground composition where foreground objects have strong scale contrast with objects in the background. This type of composition (especially, its reverse version, when the background has exaggerated scale), probably, objectivates some properties of human visual space.

Keywords: cognitive art theory, perspective systems, cultural reception of the flat visual arts, visual space, life size, history of painting, Sergei Eisenstein

ПЕРВОПЛАННАЯ КОМПОЗИЦИЯ И РЕЦЕПЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УДК 7.01+7.017.9

Автор: Филиппов Сергей Александрович, кандидат искусствоведения, научный сотрудник факультета журналистики МГУ (125009, Москва, улица Моховая, 9, стр. 1), e-mail: s_a_filippov@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-6032-6641

Аннотация: Привычная нам центральная (ренессансная) перспектива основана на угловых размерах изображённых объектов. Поэтому линейные размеры изображений мы склонны считать несущественными. Однако они, обладая разнообразной семантикой (социальная, сакральная или повествовательная значимость объектов, их величина, расстояние до них), играли важную роль не только в доренессансных системах перспективы, но даже и в самой ренессансной системе, в которой рудиментарные элементы линейной рецепции сочетаются также и с оригинальными элементами. Среди последних особый интерес представляет так называемая первопланная композиция, в которой объекты на первом плане резко контрастируют по масштабу со вторым планом. Такая композиция (и особенно её реверсивный вариант с преувеличенным вторым планом), по всей видимости, прямо выражает особенности нашего внутреннего зрительного пространства.

Ключевые слова: когнитивная теория искусства, системы перспективы, рецепция плоских визуальных искусств, внутреннее пространство, натуральная величина, история живописи, Сергей Эйзенштейн

Ссылка для цитирования:

Филиппов С.А. Первопланная композиция и рецепция линейных размеров изображения / С.А. Филиппов // Артикульт. 2017. 27(3). С. 19-33. DOI: 10.28995/2227-6165-2017-3-19-33

В самом первом номере «Артикульта», в конце статьи о восприятии глубины в плоском изображении, мы обсуждали тот особый вид композиции, когда помещённый на очень близкий передний план предмет выглядит резко увеличенным по сравнению с объектами второго плана [Филиппов, 2011, с. 51-54]. В контексте статьи такая композиция рассматривалась как закономерный итог многовекового освоения европейским искусством виртуального третьего измерения картинной плоскости – и исторически так, конечно, и было. Более того, Сергей Эйзенштейн, называвший эту разновидность композиции «первопланной»1, считал её непосредственной предшественницей выхода видимых объектов в предэкранное пространство в стереофильме [Эйзенштейн, 2004, с. 339ff] – предела возможной глубинности на экране.

Но, рассуждая в любезном Эйзенштейну диалектическом ключе, первопланная композиция, будучи последней ступенькой перед абсолютным лимитом глубины на плоскости (дальше, за стереоизображением – только голография, видимая с разных точек по-разному, и потому лишённая композиции в традиционном искусствоведческом понимании), одновременно является и регрессом к чисто плоскостным построениям. Действительно, в такой композиции работает не только глубина, но и непосредственно воспринимаемые линейные размеры плоского изображения: стакан на переднем плане знаменитого кадра из «Гражданина Кейна» (рис. 1) не столько усиливает глубину мизансцены, сколько бросается в глаза своими невероятными гигантскими размерами. Этот кадр проще – и точнее – охарактеризовать не как гипертрофированно глубинный, а как кадр с огромным стаканом и маленьким Кейном. То есть описать его в терминах линейной рецепции.

Рис. 1. Кадр из фильма «Гражданин Кейн» (1941, реж. Орсон Уэллс)

Именно линейная составляющая как раз и формирует основное содержание данного и множества подобных ему изобразительных построений. Да, в соответствии со всеми традициями европейской центральноперспективной живописи, подчёркнутая глубина в нём указывает на его повышенную эмоциональность (что мы обсуждали в вышеупомянутой работе), но это лишь способ выразить отношение к его непосредственному повествовательному содержанию, состоящему в том, что жена Кейна пыталась покончить с собой. Попытка её самоубийства не показана в фильме прямо, и единственной информацией, которой снабжается зритель, являются гигантские стакан и пузырёк. Таким образом, глубинность композиции является здесь дополнительным средством выразительности, а семантизированная плоскостность – основным.

Полутысячелетняя традиция центральноперспективных построений, основанных на принципе «окна в мир» (в соответствии с которым мы видим изображения объектов под теми же углами, под какими видели бы сами объекты, находясь на месте художника или съёмочной камеры), приучила нас к мысли, что угловые величины элементов произведений изобразительных искусств важнее всего, а их линейные размеры не имеют никакого самостоятельного значения, являясь всего лишь строительным материалом для угловой рецепции произведения. Весьма чётко эту позицию выразил, например, Ричард Грегори: мы хотя и воспринимаем картину «плоской, висящей на стене», но видим в ней и объекты, «находящиеся в пространстве. Задача художника заключается в том, чтобы заставить нас игнорировать первую реальность и переключиться на вторую так, чтобы мы видели мир художника, а не цветовые пятна на плоской картине» [Грегори, 1970, с. 185]. Мир художника, таким образом, мыслится находящимся исключительно в виртуальном третьем измерении картины, а в плоскости ничего путного быть не может, и её следует игнорировать.

Между тем, плоскостной аспект «мира художника» появился в изобразительном искусстве куда раньше пространственного и всегда играл там важную роль. Старейшая из известных полноценных живописных систем – древнеегипетская, – по сути дела, представляла собой особую форму плоскостной развёртки и не подразумевала никакой явной трёхмерной пространственности (за исключением, разве что, пространства мысли художника: «Египетское искусство исходит не из моментального видения, а из мысленного представления о составе изображаемых объектов» [Гомбрих, 1998, с. 62]; курсив мой). При этом непосредственно наблюдаемые линейные размеры персонажей в египетской живописи, как общеизвестно, выражали социальную иерархию и, тем самым, были семантизированы.

В уже обладающем определённой долей пространственности (по крайней мере, имеющем категории «ближе» и «дальше») средневековом искусстве этот иерархический принцип, тем не менее, сохранился. На средневековых миниатюрах короли, ангелы и святые обычно изображались заметно крупнее простых смертных (при этом похоже, что святые, как правило, крупнее царей), а грешники и челядь – мельче людей нейтрального статуса. Эту церковную и светскую иерархию не всегда возможно отделить от сюжетной важности, поскольку в средневековых миниатюрах практически только о святых и царях и повествуется, так что здесь социальная иерархия оказывается в основном тождественной сюжетной.

Кроме того, Эрнст Гомбрих, анализируя работу мастера XIII века, замечает, что тот «произвольно менял масштабы фигур, чтобы удачнее вписать их в формат страницы» [там же, с. 202] – то есть не пытался выразить этим какое-либо содержание, а преследовал чисто композиционные цели. Борис Раушенбах, говоря больше о византийской системе перспективы, но и о средневековой тоже, в перечне причин, способных привести к искажению масштаба, наряду с «иерархическими соображениями» и «композиционными требованиями» [Раушенбах 1980, с. 132, 134] как таковыми, отмечает и «требование “незаслонения”» [там же, с. 131], в силу которого мастер мог уменьшить размер фигуры, чтобы она не перекрывала другую, что, конечно, также является разновидностью требований композиции.

Но произвольное изменение линейного размера вне всякой связи с содержанием произведения, исходящее лишь из формальных композиционных соотношений, на деле означает определённую десемантизацию линейной величины. Таким образом, в позднем средневековье линейная рецепция изображения, по-видимому, несколько ослабла, что создало условия для возникновения новой семантики – семантики глубинного измерения в плоском построении, которая начала формироваться в византийской системе перспективы, и достигла своего полного выражения в Ренессансе.

Византийскую перспективу по не вполне понятным причинам обычно называют «обратной», что подразумевает линейное увеличение изображений объектов по мере их удаления. На деле так практически никогда не происходит (исключения бывают в тех случаях, когда высокостатусные персонажи расположены не на первом плане), и уж во всяком случае, не происходит системно. Единственное, что в ней есть «обратного» – это расширение дальней части предметов по сравнению с ближней (в отличие от «прямой» перспективы, где она сужается), так что эту систему правильнее было бы называть локально обратной. В глобальном же плане она уже достаточно близко подошла к той системе передачи пространственности, которую часто называют «прямой» (линейной, геометрической, научной и т.д.), но мы, во избежание терминологической путаницы, в дальнейшем ограничимся терминами «центральная» и «ренессансная».

Действительно, в византийской системе присутствуют все три главных средства, с помощью которых мы и поныне выявляем взаиморасположение объектов в виртуальной глубине плоского построения. В ней есть вполне развитый оверлэппинг (перекрытие: дальние объекты заслоняются ближними), не имевший такой семантики в предшествующих системах, где перекрываемый персонаж мог находиться как ‘за’ перекрывающим, так и ‘рядом’ с ним. В ней есть вполне развитая элевация (восхождение: дальние объекты находятся выше на картинной плоскости, чем ближние), отсутствовавшая в Египте, и не всегда значимая в Средние века, когда изображение зачастую делилось на несколько находящихся одна над другой зон, не обязательно означающих разные степени удаления. И, наконец, в ней стало формироваться и перспективное сокращение (дальние объекты меньше ближних), хотя, возможно, ещё неосознаваемое и, конечно, ещё не сложившееся в систему2.

В написанных в византийской системе произведениях зачастую хорошо просматривается такое соотношение фигур и фона, когда объекты на переднем плане значительно крупнее объектов на заднем. Вполне вероятно, что это достаточно органичным образом выросло из средневекового правила изображать крупные неодушевлённые предметы (здания, деревья, горы) примерно одного размера с людьми – то есть рисовать их маленькими (Эйзенштейн называл такие изображения «макетами» [Эйзенштейн, 2002, с. 70-71]). Соответственно, если на первом плане такого рода предметов нет, то уже и в Средние века оказывалось, что близко расположенные объекты (люди) гораздо крупнее объектов, расположенных далеко (неодушевлённых), что, конечно, было совпадением, не выражавшим пространственные отношения. В византийской же системе был сделан следующий шаг: начиная с какого-то момента в ней можно видеть, как расположенные на первом плане неодушевлённые предметы, хотя ещё и не вполне сомасштабны с людьми, но всё же заметно крупнее зданий, деревьев и гор вдалеке.

И если теперь избавиться от локальной обратности и привести сокращение в геометрическую систему, получится ренессансная перспектива – что, собственно, постепенно и было проделано художниками Возрождения. Первые теоретики перспективы, однако, были склонны отрицать эту преемственность, и до сих пор – как в истории искусства, так и в его теории – сохранилась традиция рассматривать ренессансную систему как принципиально отличную ото всех предшествующих. Отличную, в том числе и в трактовке роли линейных размеров в произведении: как утверждает Борис Успенский, «если одна фигура представлена в изображении большей, чем другие, это может быть – в разных случаях – следствием как чисто геометрической (перспективной), так и семантической системы изображения» [Успенский, 1974, с. 274]. Налицо прямое противопоставление систем: геометрической новой и семантической старой.

В наше время, когда мы выучиваем правила восприятия центральноперспективных изображений в раннем детстве, они и в самом деле могут казаться нам геометрически естественными, и, таким образом, радикально отличающимися ото всех других. Но даже и в этом случае перспективное сокращение оказывается ничуть не менее семантичным, чем, например, базовая лексика родного языка, выученная примерно в том же самом возрасте. Она, кстати, и вправду кажется естественной – но лишь до тех пор, пока человек не сталкивается с другими языками, имеющими другой лексический состав. А во времена Возрождения даже и такой «естественности» ещё не бывало, и зрителю вполне сознательно нужно было переучиваться с семантики ‘важнее’ на не менее полноценную семантику ‘ближе’.

Итак, есть по крайней мере четыре причины, по которым изображения двух объектов на картинной плоскости могут отличаться по своим линейным размерам:

1) прежде всего, один из них может быть просто больше другого – семантика величины;

2) один из них может быть важнее (для содержания произведения или/и по социальной или/и сакральной иерархии) другого – семантика значимости;

3) один из них может быть ближе другого – семантика расстояния;

4) по композиционным соображениям.

Таким образом, из четырёх причин лишь последняя не обладает никакой семантической нагрузкой, а остальные три вполне семантичны. Конечно, вес этой нагрузки может отличаться: третий вариант явно легче второго, поскольку он обычно действует не сам по себе, а лишь в сочетании с элевацией (без которой он превращается в первый), тогда как второй вариант в ранних системах перспективы был совершенно самодостаточным.

Но здесь важна не относительная сила трёх разных значений, а, во-первых, их принципиальное равноправие, так что семантика расстояния ничем не лучше и не хуже любой другой. Во-вторых, все они являются разными способами прочтения одного и того же: линейного размера изображений на картинной плоскости, так что угловая рецепция ренессансной системы не противостоит линейной рецепции, а надстроена над ней. И в-третьих, стройная угловая система ренессансной перспективы не отменила семантику важности – несовместимую с ней, если рассматривать ренессансную систему как изолированный теоретический конструкт, но вполне с ней сочетающуюся (и даже, быть может, неизбежную), если принять во внимание «во-первых» и «во-вторых».

В начале утверждения ренессансной системы, правда, сочетание это могло оказаться весьма парадоксальным. Как отмечает Эйзенштейн, «когда же случаются первые опыты с перспективой», например, в часословах «какого-нибудь герцога Лимбургского или Бургонского», «несмотря на километры расстояния в глубину, герцог с супругой нарисованы не только не вровень с рыцарями переднего плана, но в несколько раз превосходят размерами паруса кораблей, проплывающих между замком и осаждающими рыцарями» [Эйзенштейн, 1966, с. 553-554]. Затем, однако, был найден и способ геометрически корректного сочетания значений: «в дальнейшем эта “атавистическая” потребность поставить выдающегося человека именно “выдающимся” … заставляет композиционно выносить его на передний план картины. При этом все остальные фигуры изображаются маленькими, то есть в том же соотношении с главной фигурой, как, скажем, на египетском барельефе, но с тою только разницей, что этот размер их опять-таки “мотивирован”… перспективным удалением» [Эйзенштейн, 2002, с. 72].

Разумеется, в терминах ренессансной системы такая композиция должна быть описана по-другому: наблюдатель (а встроенный в структуру картины имплицитный наблюдатель и был главным достижением этой системы, см. [Филиппов, 2011, с. 38ff]) расположился совсем рядом с выдающимся человеком, а подчёркнутая глубинность построения выражает его восхищение перед ним. Но это никак не отменяет, а лишь эмоционально окрашивает буквальное линейное прочтение: «Человек извлекается из макета. Человек становится перед макетом. И возникают пленительные по своеобразию композиции крупных фигур во весь рост на первом плане с фоном крохотных домиков у их ног» [Эйзенштейн, 2002, с. 71]. Линейной семантике значимости здесь достаются крохотные домики, а угловой ренессансной семантике – пленительность.

Подобные композиции (рис. 2) уже определённо «первопланные» в том отношении, что первый план в них резко контрастирует по своему масштабу со вторым, но, в то же время, с первого взгляда ясно, что эти композиции ещё совсем не такие, как представленная на рис. 1. В принципе, различия двух типов композиций можно было бы описать количественно3, но такие эмпирические критерии, подвёрстанные под наши интуитивные ощущения, не в состоянии объяснить существо различий, и потому вряд ли могут считаться удовлетворительными. Несколько приближает нас к сути дела – приближает, но пока не объясняет – описание в чисто кинематографических терминах, через крупность объектов на первом плане при наличии общего или дальнего второго плана (в одном случае первый план – общий или средний, а в другом он крупный).

Рис. 2. Жак Калло, «Людовик Лотарингский, принц Пфасбургский» (1630). Эта гравюра иллюстрировала описание первопланной композиции в публикации статьи Эйзенштейна

А если присмотреться к тому, чем различаются приведённые выше описания двух типов композиций, всё окончательно встанет на свои места: в одном случае подчёркивается то, что дома маленькие, как макеты, а в другом – что стакан, наоборот, большой. То есть, дело, по-видимому, в том, что человек – как обычно, мера всех вещей, и потому один тип мы воспринимаем как композицию с преуменьшением второго плана, а другой – как композицию с преувеличением первого. В такой формулировке это уже несомненно разные типы композиции. И сам факт, что первый тип появился в европейском искусстве давно, а второй – только в XX веке, прямо свидетельствует, что уменьшение линейных размеров объектов на картинной плоскости является менее травматичным, чем их увеличение.

Итак, у нас есть несколько родственных типов композиции, связанных между собой (Эйзенштейн бы сказал – стадиально), но всё же существенно отличающихся. Эйзенштейн, введя в статье «О стереокино» термин «первопланная композиция», тут же оговорился, что «в более сдержанной форме – это простой учет “активного” второго плана» [Эйзенштейн 2004,, с. 340] – то есть, по сути дела, то, что Генрих Вёльфлин называл глубинностью, так что у нас нет особых причин именовать такое построение первопланным. Дальше есть композиция с подчёркнутым контрастом масштабов первого и второго плана (как на рис. 2), которая уже вполне соответствует англосаксонскому термину «foreground composition» – первопланная композиция. Затем есть такая её разновидность, где ближний объект (-ы) представлен (-ы) на крупном плане – Девид Бордуэлл называет это «большой первопланной композицией» (big-foreground composition) [Bordwell, 1997, p. 242].

И наконец, есть самый поздний и редкий – но вместе с тем и самый интересный – подтип композиции, когда (как на рис. 1) ближний объект не просто представлен довольно крупно, но воспринимается увеличенным. Этого обычно не происходит, если объект – человек: такая глубинная композиция со времени своего распространения в искусстве ощущалась, по-видимому, именно как глубинная, но не как изображающая гиганта. Но вот если объект на первом плане – не человек, и мы можем сравнить его с мерой всех вещей на втором плане, то этот объект вырастает в наших глазах в буквальном смысле слова. И то же самое происходит даже в том случае, когда на первом плане оказывается вытянутая человеком на втором плане какая-то его часть (рука или нога). Такую разновидность будем называть увеличенной первопланной композицией4.

Разумеется, все три разновидности первопланной композиции – собственно первопланная, большая и увеличенная – апеллируют к линейной рецепции картинной плоскости, но первые две ещё, по крайней мере, могут рассматриваться как просто построения с подчёркнутой глубиной. Третья же разновидность если и допускает такое прочтение, то только догматически; по существу же, для неё линейное восприятие является основным, чем, видимо, и объясняется столь позднее её появление в европейском искусстве. Впрочем, и вторая разновидность возникла далеко не сразу, а лишь с началом размывания ренессансной системы у импрессионистов – прежде всего, у Эдгара Дега, который больше, чем кто-либо ещё, ответственен за распространение в европейской живописи большой первопланной композиции.

Как известно, импрессионисты (и сильнее всех именно Дега, см. [Гомбрих, 1998, с. 527]) находились под двумя серьёзными влияниями. С одной стороны, это была фотография, уже тогда являвшаяся – несмотря на автоматическое жёсткое следование законам центральной перспективы – куда более свободной, чем сложившиеся европейские живописные традиции, в своём отношении к композиции вообще и к ракурсам и правилам кадрирования в частности. С другой же стороны, это была японская ксилография, не подчинявшаяся ренессансным требованиям, тоже свободная в принципах кадрирования и никогда не чуждавшаяся большой первопланной композиции. В этом отношении – как и во многих других – она наследовала искусству Древнего Китая, где, по наблюдениям Эйзенштейна, такой тип композиции получил распространение уже в первом тысячелетии нашей эры [Эйзенштейн, 2002, с. 98].

Вообще говоря, эта разновидность композиции не противоречит законам ни китайской системы перспективы, ни ренессансной (что подтверждается и опытом в целом следовавших ей импрессионистов), но, возможно, для китайской системы с её «принципом трёх глубин» большой объект на «первой глубине» был органичнее, чем для европейской традиции. Но вот увеличенной первопланной композиции с неестественно большим ближним объектом, по-видимому, не было ни там, ни там. Это можно объяснить тем, что как ренессансная, так и китайская системы репрезентуют трёхмерное пространство, тогда как композиция с преувеличением является пространственной аномалией и апеллирует к плоскостному восприятию картины, которое мы, рискуя запутаться в числе измерений, называем здесь линейной рецепцией.

Ограничения, которые такая рецепция накладывала на европейское искусство, относились к превышению не только ощущаемой (но трудноизмеримой) величины объектов на переднем плане, но и к самим линейным размерам изображений. Как показало недавнее исследование, в европейской живописи вплоть до начала XX века соблюдалось твёрдое правило: размер фигур на картине не может превышать их натуральную величину больше, чем на обычный допуск в одну треть [Филиппов, 2014, с. 144-145]. Таким образом, среди других видов линейной рецепции плоского изображения обнаруживается ещё один: контроль (а в одном случае, о котором чуть ниже, и полноценная рецепция) натуральной величины. Поэтому если говорить только о строгой ренессансной системе – угловой по своей рецептивной основе, – то получается, что даже и в ней линейная рецепция работала сразу на нескольких уровнях.

Во-первых, относительные линейные размеры изображения объектов по-прежнему обладали в ней семантикой значимости (пусть и в обязательном сочетании с семантикой расстояния). Во-вторых, существовал запрет на превышение ощущаемых размеров объектов (даже при строгом следовании геометрическим правилам центральной перспективы). В‑третьих, контролировалась непосредственная физическая величина размеров изображений объектов на холсте. При этом у нас нет никаких оснований считать, что данный список из трёх пунктов исчерпывающий – напротив, само его разнообразие подсказывает, что линейная рецепция имела очень глубокие корни в угловой ренессансной системе, которые мы только начали понемногу откапывать.

Интересной иллюстрацией двух пунктов из трёх названных является картина Александра Иванова «Явление Христа народу», на которой, как хорошо известно, самая значимая из фигур – фигура Христа написана самой маленькой, а вовсе не самой большой, как того требовала традиционная семантика. Однако уже сама по себе широкая известность этого обстоятельства демонстрирует важность линейного прочтения даже для современной публики, а то, что фигура является именно самой маленькой, превращает это в минус-приём – то есть традиционная семантика значимости выворачивается наизнанку, но и в обращённом виде продолжает функционировать. Представляет интерес и ситуация не только с наименьшей, но и наибольшими (вчетверо крупнее Христа) фигурами на этой огромной картине: они превышают натуральную величину – но, как и положено, лишь на тридцать процентов.

XX век разрушил многие устоявшиеся правила изобразительных искусств (или, по крайней мере, отменил обязательность их соблюдения) – но не требование контроля натуральной величины. Однако и оно ослабло, и из жёсткого запрета превышения превратилось в семантизацию такого превышения, хотя и не во всех искусствах: в современном кино такой семантизации нет. Собственно, с кинематографа в основном исторически и пошло постепенное размывание требования непревышения натуральной величины, несмотря на мощное сопротивление сложившейся рецептивной традиции. Проблема заключалась в том, что если в изобразительном искусстве настолько крупные картины, как «Явление Христа народу» встречались достаточно редко, то в самые распространённые киноэкраны уже в 1900-10-х годах имели высоту порядка трёх метров. И на них фигура почти во всю высоту кадра (наш привычный общий план) выходила в полтора-два раза крупнее своей натуральной величины.

Сначала с этим боролись путём ограничения крупности, так, чтобы фигуры на типичном экране ровно в свою натуральную величину и получались. И в результате впервые в истории плоских визуальных искусств сформировалась практически полноценная система рецепции натуральной величины [там же, с. 128-135]. Но примерно с 1908 года в кино повсеместно распространяется укрупнение сначала до среднего, а затем и до общего плана, в силу чего соблюдать эту рецепцию стало решительно невозможно. Поэтому, несмотря на радикальную критику укрупнения именно с позиций рецепции натуральной величины [Филиппов, 2015], её существенное превышение в плоской визуальной коммуникации стало допустимым и нормальным – также впервые в истории. Тем не менее, в кинематографе и поныне прослеживаются её слабый аналог – так сказать, рецепция максимальных размеров изображения, вызывающая определённые трудности привыкания к новым экранам, если они заметно крупнее привычных [Филиппов, 2014, с. 138-139].

В остальных видах плоских визуальных искусств, не сталкивавшихся с вынужденным ростом размера изображения, отказ от контроля натуральной величины проходил медленнее и так и не стал полным. В фотографии ещё в 1920-е годы нежелательность превышения осознавалась и артикулировалась: Леонид Волков-Ланнит цитирует неназванного современника, который, рассуждая «о размере будущих фото-картин» замечает, что «может быть, головы в портрете придется делать даже больше натуральной величины, смотря по тому, где они будут висеть» [Волков-Ланнит, 1928, с. 34] (курсив мой). Причём, судя по последней оговорке, речь идёт не о вообще будущем, но, возможно, лишь об особых будущих случаях, когда портрет расположен, например, слишком высоко, чтобы его можно было хорошо рассмотреть при естественных масштабах.

Десятилетием позже это будущее наступило, и, насколько известно, никто не ругал Пабло Пикассо за примерно двукратное превышение натуральной величины фигур в «Гернике». Не ругал, но и не игнорировал, поскольку такое превышение являлось в ней целенаправленным эмоциональным приёмом – вполне возможно, заменяющим на этой подчёркнуто плоскостной картине утратившую свою былую эмоциональную функцию усиленную глубинность ренессансного построения. Также, очевидно, весьма способствовало ослаблению контроля натуральной величины в изобразительном искусстве и распространение рекламных биллбордов – хоть и рассматриваемых с большого расстояния, но всё равно (и именно потому) огромных, зачастую с объектами намного крупнее своих естественных размеров.

Тем не менее, даже и в наши времена в художественной фотографии и в живописи превышение натуральной величины хотя и допустимо, но всё же является маркированным приёмом. Достаточно назвать серию портретов бездомных фотографа Дона МакКалина и портреты художника-гиперреалиста Чака Клоуза, знаменитые прежде всего своими гигантскими, значительно превышающими натуральные, размерами. Конечно, то, что преувеличенный масштаб используется в обоих случаях как приём, и, более того, именно этот приём отмечается зрителями в первую очередь, явно свидетельствует о значимости превышения естественных размеров как для авторов, так и для зрителей наших дней5. При этом если на крупном плане значимым в наше время является только существенное превышение натуральной величины, то на общем плане в фотографии может оказаться значимым даже простое следование натуральной величине (как и, по всей видимости, в живописи прошлых эпох).

Здесь самым показательным примером будет, наверное, диптих Хельмута Ньютона «Они идут», знаменитый не только тем, что обе его части полностью повторяют друг друга во всех своих значимых элементах, за исключением наличия/отсутствия одежды на четырёх идущих моделях, но также и тем, что на эталонных отпечатках высота моделей почти равнялась их натуральной. Здесь по-прежнему работающий эффект натуральной величины (и, следовательно, сомасштабности зрителю) усиливается и дополнительно осмысливается тем, что модели идут прямо на зрителя – а при выставочной развеске они, к тому же, идут на зрителя сверху, то есть доминируя над ним, приобретая над ним власть, интегрированную в смысловую структуру произведения. Значимость и власть по-прежнему идут в линейном дискурсе рука об руку.

Если вернуться (тематически и темпорально) к более общему контексту линейной рецепции, то в 1920-е годы уменьшение контроля натуральной величины в плоских визуальных искусствах совпало по времени как с отказом живописного авангарда от ренессансной системы, так и с развитием авангарда в фотографии и кино, в которых от центральной перспективы отказаться невозможно, но есть шансы ослабить или изменить её воздействие на уровне восприятия. В этих обстоятельствах все три вида искусства более или менее одновременно начали осваивать возможности увеличенной первопланной композиции, которыми они до тех пор пренебрегали. Как мы уже обсуждали в статье о глубине картины, в те годы фотографы-авангардисты (такие, как Ласло Мохой-Надь), что называется, довели дефект до эффекта, превратив увеличенную первопланную композицию из пугала для фотолюбителей в выразительный приём, а в кинематографе её впервые осмыслил Эйзенштейн в «Генеральной линии» – в том числе и в контексте властного дискурса.

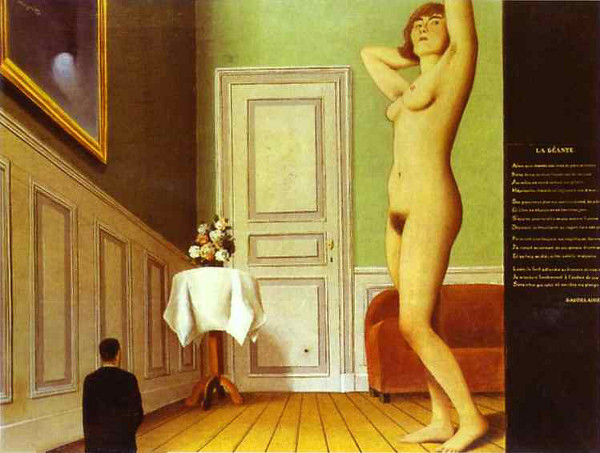

Что же касается живописи, то здесь особенно показательна рефлексия над этим приёмом Рене Магрита, всегда интересовавшегося пределами изобразительной репрезентации. Строго говоря, картина «Гигантесса» (рис. 3) не является даже большой первопланной композицией: заглавный персонаж на ней представлен в полный рост, с чем европейская живопись была знакома уже несколько сотен лет. И всё же она парадоксальным образом является увеличенной. Несмотря на то, что по всем законам центральной перспективы на ней изображены не великанша и мужчина нормального роста, а, напротив, нормальная женщина и лилипут, тем не менее, картина и называется, и воспринимается (тем более, воспринималась в 1930 году) именно как изображение великанши. Конечно, это противоречит угловой ренессансной рецепции, но соответствует линейной, которая и осмысливается в данном произведении (наряду, разумеется, с властной и гендерной проблематикой, для чего, собственно, эта игра с масштабом и потребовалась).

Рис. 3. Рене Магритт, «Гигантесса» (1930)

Особую роль в разработке современных возможностей линейной рецепции сыграл новый на тот момент жанр, пограничный между фотографией и живописью, довольно бедный по своим специфическим выразительным средствам, но самой своей технологией подталкивающий к вариациям масштаба: фотоколлаж. Например, на известном коллаже Густава Клуциса (рис. 4) масштаб определяется двумя взаимоисключающими перспективами: более или менее прямой по отношению к лицам и строго обратной по отношению к голосующим рукам (точнее говоря, к одной и той же разномасштабно размноженной руке – руке самого автора). Причём вторая перспектива уже не условно или локально обратная, а обратная в самом что ни на есть буквальном – то есть глобальном – смысле слова: чем рука дальше (а категория расстояния поддерживается на этом плакате оверлэппингом и элевацией – равно как и наличием в нём прямой перспективы лиц), тем она становится больше, выражая важность единодушного голосования впротивовес различиям отдельных личностей и лиц.

Рис. 4. Густав Клуцис, «Рабочие и работницы – все на перевыборы Советов» (1930)

В следующие несколько лет в СССР (при активном участии того же Клуциса) сложился своеобразный плакатный канон, в соответствии с которым люди толпы («массы») изображались маленькими и очень маленькими (вплоть до «икры из голов», как тогда с непривычки описывали это явление в линейных терминах), передовики производства – крупнее, и, наконец, вожди – совсем большими, причём размер последних уже совершенно не зависел от расстояния до них, и зачастую ранжировался имеющейся на момент создания плаката внутрипартийной иерархией. То есть здесь рецепция линейных размеров изображения не просто стала основной и по сути дела единственной, но и её семантика полностью вернулась к древнеегипетской. Это, впрочем, неудивительно, учитывая сходство сталинского Советского Союза с Древним Египтом и в некоторых других отношениях (см. напр. [Листов, 2007]), но нам здесь важнее лёгкость, с которой произошла такая регрессия, свидетельствующая о глубокой укоренённости линейной рецепции в восприятии плоских изображений даже людьми, выросшими в ренессансной системе.

Глобальное обратно-перспективное построение по своей сути является обращением первопланной композиции, так что его при желании можно называть реверсивно-первопланным или же второпланным. В обоих случаях на некотором плане (первом или втором) представлен элемент, воспринимаемые линейные размеры которого явно больше тех, которые мы могли бы ожидать, исходя из своего зрительского опыта, и в обоих случаях это преувеличение обосновано семантически. Важное отличие, однако, заключается в том, что в реверсивном построении нет никакой иной мотивации преувеличения, кроме семантической, тогда как прямая первопланная композиция воспринимается гипертрофией привычной ренессансной перспективы, а в геометрическом отношении она, как правило, идеально ей соответствует. Таким образом, реверсивное построение является наиболее стерильным примером линейной рецепции из всех, которые пока удалось обнаружить.

Это построение изредка встречается даже в кино, где его реализация до крайности затруднена технологически. Подчеркнём, что речь не просто об обыгрывании различий масштабов первого и сюжетно оправданного преувеличенного второго плана (наподобие Кейна на фоне предвыборного плаката Кейна), но именно об обратной перспективе. В авангардных поисках 1920-х годов важное место занимают разнообразные эксперименты с двойной экспозицией, в том числе – как и в фотоколлаже – связанные с вариацией масштабов. Например, у того же Эйзенштейна, которого тогда «вообще очень увлекала двойная экспозиция. Причём двойная экспозиция предметов, различных по масштабности» [Эйзенштейн, 2000a, с. 303]. Различных в сторону как прямой первопланности (идущие на общем плане рабочие, просвечивающие сквозь мехи гармони на крупном плане в «Стачке»), так и реверсивной: в той же «Генеральной линии» гигантский бык в далёких небесах во сне главной героини нависает над маленькими коровками на земле. Сходным образом возвышаются над толпой и люди с киноаппаратами у Дзиги Вертова.

Однако двойная экспозиция (не трюковая, когда кадр снимается по неперекрывающимся частям – как на рис. 1, где отдельно снят стакан и отдельно Кейн – а обычная, когда изображения откровенно просвечивают друг через друга) создаёт и своего рода двойное восприятие: мы видим одновременно и целостный кадр, и различные изображения в нём. Эти изображения вступают в разнообразные – масштабные, метафорические и т. д. – отношения между собой, но остаются при этом именно различными и различимыми, благодаря чему, собственно, такие отношения между ними и возникают. И совсем другой результат получается при применении спецэффектов (трюковой двойной экспозиции, рир-проекции, блуждающей маски и т.п.), нацеленных на создание целостного кадра с изображением, ощущаемым как единое и по возможности без швов.

Именно к этому стремился Эйзенштейн: «Интереснейшее в “Бежином лугу” <…> – обратная перспектива – путём рирпроекции давать удалённую фигуру (фигуру позади) крупнее по размеру (иногда в два раза – при хватании Степка отцом в первой избе), чем фигура спереди, на первом плане» [Эйзенштейн, 2002a, с. 414] (курсив автора). И хотя в следующей фразе Эйзенштейн и осуждал такой излом композиции, объясняя его своим тяжёлым психическим состоянием, тем не менее, эти несохранившиеся сцены были, по-видимому, первыми полноценными обратноперспективными построениями в истории кино. В дальнейшем такие построения хоть и редко, но появлялись: например, в кульминации «Зази в метро» Луи Маля (рис. 5), где пролетариат на втором плане разросся в три раза прямо в кадре, что дополнительно привлекало внимание к его реверсивности и разоблачало самозванство «Гаруна аль-Рашида» на первом плане. Подобный эффект имел место и в финале «Золотого телёнка» Михаила Швейцера 1968 года (где, правда, огромные румынские пограничники на втором плане затем не увеличивались, а, напротив, уменьшались, но тоже троекратно).

Рис. 5. Кадр из фильма «Зази в метро» (1960, реж. Луи Маль)

Двумя годами ранее был снят самый, пожалуй, интересный обратноперспективный кадр в истории кино – финальный план пролога фильма Ингмара Бергмана «Persona», в котором стоящий спиной к зрителю мальчик гладит рукой постепенно проявляющееся из нерезкости огромное женское лицо на втором плане (рис. 6). В семантике этого кадра совершенно отсутствует дискурс власти (хотя, если предположить, что женщина является матерью ребёнка, здесь присутствует семейное доминирование), а сюжетная значимость не представлена явным образом (зритель пока не знает, что женщина – главная героиня). Основной смысл этого кадра возникает, скорее, из сочетания постепенного обретения резкости и общего контекста пролога, воплощающего развитие визуальной идеи, «поток сознания». В результате проясняющееся лицо оказывается объективацией постепенно проясняющейся мысли, картинки перед внутренним взором мальчика или/и автора.

Рис. 6. Кадр из фильма «Persona» (1966, реж. Ингмар Бергман)

Первоосновы искажений масштаба в визуальных искусствах объяснил всё тот же Эйзенштейн, и тоже на детском примере, онтогенезе. «Диспропорциональное изображение явления органически изначала свойственно нам. А.Р. Лурия показывал мне детский рисунок на тему “топить печку”. Всё изображено в сносных взаимоотношениях и с большой добросовестностью. Дрова. Печка. Труба. Но посреди площади комнаты громадный испещрённый зигзагами прямоугольник. Что это? Оказывается – “спички”. Учитывая осевое значение для изображаемого процесса именно спичек, ребёнок по заслугам отводит им и масштаб» [Эйзенштейн, 2000, с. 495] (абзацы соединены). Пять лет спустя он смещает акценты интерпретации: «спички – психологически существенная деталь изображаемой сцены для сознания ребёнка, в первую очередь захваченного в этом процессе эффектом воспламеняющейся спички» [Эйзенштейн, 1966, с. 554].

Нетрудно заметить, что первое, сюжетное описание идеально соответствует кадру из вышедшего двенадцатью годами позже «Гражданина Кейна», где «осевое значение для изображаемого процесса» имели именно стакан с пузырьком – с чего мы и начали свои рассуждения. А вот второе описание стремится проникнуть в психологическую природу явления, анализом которой мы попробуем их закончить. Ключевой вопрос здесь – характер связи между существенностью детали для сознания и увеличенным линейным размером изображения. Поскольку речь идёт о детском рисунке, явно аномальном с точки зрения уроков рисования, то трудно предположить какую-либо символическую, коммуникативную или любую другую выученную, приобретённую связь. Очевидно, что здесь имеет место некий врождённый механизм – действительно «органически изначала свойственный нам».

Исходя из тезиса, что любое рукотворное плоское изображение воплощает то или иное внутреннее психологическое пространство, такие существенные для сознания диспропорциональные детали естественнее всего ассоциировать с «пространством воображения и представлений», включающем и «некоторые элементы мышления» [Филиппов, 2011, с. 54]. И обратно, аномалии и диспропорции масштаба в плоском изображении должны свидетельствовать об определённых особенностях соответствующего внутреннего пространства. Вероятно, именно об этом и размышлял Александр Лурия, в двадцатые годы активно занимавшийся вопросами происхождением культуры и мышления (больше филогенезом, но и онтогенезом, как демонстрирует цитата, тоже).

Таким образом, можно заключить, что многочисленные и разнообразные проявления линейной рецепции, постоянно встречающиеся на протяжении всей многотысячелетней истории плоской визуальной коммуникации, связаны не просто с тем, что – несмотря на все ухищрения – плоское изображение продолжает перцептивно ощущаться плоским, но, прежде всего, с тем, что линейная рецепция изображения является первичной и основной как с фило-, так и с онтогенетической точек зрения, а надстроенная над ней угловая рецепция никогда не подавляла её ни полностью, ни сколько-нибудь существенно. Это, в свою очередь, связано с тем, что изображение объективирует внутреннее психологическое пространство – и, соответственно, воплощает свойственные этому пространству масштабные соотношения и, тем самым, обуславливает их семантику.

На данный момент не существует достоверных собственно психологических исследований внутреннего пространства – в силу отсутствия сколько-нибудь надёжных методов его изучения. Поэтому искусствоведческие данные могут оказаться продуктивными не только для науки об искусстве, но также и для науки о психике. А в соответствии с такими данными можно сделать следующие выводы об этом пространстве (не затрагивая его разнообразные вариации, равно как и не касаясь вопроса о его/их кортикальном представлении – включая и проблему межполушарной асимметрии). Во-первых, во внутреннем пространстве объекты, как правило, представлены в размерах, ощущаемых не крупнее своей натуральной величины. Во-вторых, объекты, несущественные для сознания на данный момент, могут легко в нём уменьшаться. И в-третьих, наиболее значимые объекты могут быть представленными в нём серьёзно преувеличенными.

Последнее свойство, по всей видимости, и отвечает за такое необычное для нашей – ренессансной в своей основе – визуальной культуры построение, как первопланная композиция. Как прямая, так и, в особенности, обратная.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. Бежин луг (1937, реж. С.Эйзенштейн, СССР), игр., не завершён, не сохр.

2. Генеральная линия (Старое и новое) (1929, реж. С.Эйзенштейн, СССР), игр.

3. Гражданин Кейн / Citizen Kane (1941, реж. О.Уэллс, США), игр.

4. Зази в метро / Zazie dans le métro (1960, реж. Л.Маль, Франция), игр.

5. Золотой теленок (1968, реж. М.Швейцер, СССР), игр.

6. Persona (1966, реж. И.Бергман, Швеция), игр.

7. Стачка (1925, реж. С.Эйзенштейн, СССР), игр.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волков-Ланнит Л. Фата на фото. (К рукографии или к фотографии?) // Новый ЛЕФ. 1928, №11 (23). С. 28-36.

2. Гомбрих Э. История искусства / пер. с 16-го англ. изд. – Москва: АСТ, 1998.

3. Грегори Р. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / пер. с англ. – Москва: Прогресс, 1970.

4. Листов В. Модель Сезостриса // В. Листов. И дольше века длится синема. – Москва: Материк, 2007. – С. 305-308.

5. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов. – Москва: Наука, 1980.

6. Сакс О. Глаз разума. – Москва: АСТ, 2014.

7. Успенский Б. А. Семиотика иконы // Б.А. Успенский. Семиотика искусства. – Москва: Школа «Языки русской культуры», 1995. – С. 221-303.

8. Филиппов С. Что мы видим в глубине картины? Природа и функции пространственности в плоских визуальных искусствах // Артикульт. 2011. 1(1). – С. 188-243.

9. Филиппов С.А. Угловое и линейное. Элементы рецепции натуральной величины в плоских визуальных искусствах // Искусствознание. 2014, №1-2. – С. 124-148.

10. Филиппов С.А. Бробдингнегские чудовища и рецепция натуральной величины: Критика укрупнения в американской кинопрессе 1910-х // Вестник МГУ, серия 10 «Журналистика». 2015, №2. – С. 90-102.

11. Эйзенштейн С.М. Режиссура. Искусство мизансцены // С.М. Эйзенштейн. Избранные произведения в шести томах, т.4. – Москва: Искусство, 1966 (1934). – С. 11-672.

12. Эйзенштейн С.М. Мемуары. – Москва: Редакция газеты «Труд», Музей кино, 1997 (1946).

13. Эйзенштейн С.М. За кадром // С.М. Эйзенштейн. Монтаж. – Москва: Музей кино, 2000 (1929). – С. 492-502.

14. Эйзенштейн С.М. Монтаж 1937 // С.М. Эйзенштейн. Монтаж. – Москва: Музей кино, 2000a (1937). – С. 31-473.

15. Эйзенштейн С.М. История крупного плана // С.М. Эйзенштейн. Метод / сост. Н.И. Клейман. т. 2. – Москва: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002 (1942). – С. 8-131.

16. Эйзенштейн С.М. Заметки к истории крупного плана // С.М. Эйзенштейн. Метод / сост. Н.И. Клейман, т. 2. – Москва: Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2002a (1947). – С. 409-429.

17. Эйзенштейн С.М. О стереокино // С.М. Эйзенштейн. Неравнодушная природа / сост. Н.И. Клейман. – Москва: Музей кино, Эйзенштейн-центр, т. 1, 2004 (1947). – С. 336-385.

18. Bordwell D. On the History of Film Style. – Cambridge (Mass.), London: Harvard University Press, 1997.

REFERENCES

1. Bordwell, David. On the History of Film Style. Cambridge (Mass.), London, Harvard University Press, 1997.

2. Eisenstein S.M. Rezhissura. Iskusstvo mizanstseny [Film directing. Art of mis-en-scene] in S.M. Eisenstein. Izbrannye proizvedeniya v shesti tomakh [Selected works in six volumes], vol.4. Moscow, Iskusstvo Publ., 1966 (1934). Pp. 11-672.

3. Eisenstein S.M. Memuary [Memoirs]. Moscow, Trud newspaper editions, Muzey kino, 1997 (1946).

4. Eisenstein S.M. Za kadrom [Beyond the Shot] in S.M. Eisenstein. Montage. Moscow, Muzey kino, 2000. Pp. 492-502.

5. Eisenstein S.M. Montazh 1937 [Montage 1937] in S.M. Eisenstein. Montage. Moscow, Muzey kino, 2000 (1937). Pp. 31-473.

6. Eisenstein S.M. Istoriya krupnogo plana [The History of Close-up] in S.M. Eisenstein. Method (ed. by Naum Kleyman), vol.2. Moscow, Muzey kino, Eisenstein-tsentr, 2002 (1942). Pp. 8-131.

7. Eisenstein S.M. Zametki k istorii krupnogo plana [Notes for The History of Close-up] in S.M. Eisenstein. Method (ed. by Naum Kleyman), vol.2. Moscow, Muzey kino, Eisenstein-tsentr, 2002 (1947). Pp. 409-429.

8. Eisenstein S.M. O stereokino [On Stereocinema] in S.M. Eisenstein. Neravnodushnaya priroda [Nonindifferent Nature] (ed. by Naum Kleyman). Moscow, Muzey kino, Eisenstein-tsentr, vol.1, 2004 (1947). Pp. 336-385.

9. Filippov S. Chto my vidim v glubine kartiny? Priroda i funktsii prostranstvennosti v ploskikh vizual'nykh iskusstvakh [What We See in a Picture Depth?] in Articult, 2011, №1(1). Pp. 188-243.

10. Filippov S. Uglovoe i lineynoe. Elementy retseptsii natural'noy velichiny v ploskikh vizual'nykh iskusstvakh [Angular and Linear: Elements of the Life-Size Reception in the Flat Visual Arts] in Iskusstvoznanie, 2014, № 1-2. Pp. 124-148.

11. Filippov S. Brobdingnegskie chudovishcha i retseptsiya natural'noy velichiny: Kritika ukrupneniya v amerikanskoy kinopresse 1910kh [«Brobdingnagian Monstrosity» and the Life Size Reception: the Criticism of Close-Up in the American Film Journalism of 1910s] in Vestnik MGU, seriya 10 «Zhurnalistika», 2015, №2. Pp. 90-102.

12. Gombrich, Ernst. Istoriya iskusstva [The Story of Art]. Moscow, AST Publ., 1998.

13. Gregori, Richard. Glaz i mozg. Psikhologiya zritel'nogo vospriyatiya [Eye and Brain: The Psychology of Seeing]. Moscow, Progress, 1970.

14. Listov, Viktor. Model' Sezostrisa [Sesostris’ Model] in Viktor Listov. I dol'she veka dlitsya sinema [Cinema Lasts Longer than a Century]. Moscow, Materik, 2007. Pp. 305-308.

15. Rauschenbach, B.V. Prostranstvennye postroeniya v zhivopisi. Ocherk osnovnykh metodov [Spatial composition in painting]. Moscow, Nauka, 1980.

16. Sacks, Oliver. Glaz razuma [The Mind’s Eye]. Moscow, AST Publ., 2014.

17. Uspensky, Boris. Semiotika ikony [The Semiotics of the Russian Icon] in Boris Uspensky. «Semiotika iskusstva». Moscow: Shkola «Yazyki russkoy kul'tury» Publ., 1995. Pp. 221-303.

18. Volkov-Lannit L. Fata na foto. (K rukografii ili k fotografii?) [Veil on a Photo. (Handography or Photography?)] in Novyy LEF, 1928, №11 (23). Pp. 28-36.

СНОСКИ

1 Он впервые употребил этот термин (если говорить об опубликованных к настоящему моменту работах) в написанной в 1942 году «Истории крупного плана», где такая композиция анализируется довольно подробно, но само словосочетание встречается только однажды – в конце рассуждений и мимоходом («Говоря об образцах резко выраженной первопланной композиции, мы ограничились упоминанием лишь французов – Дега и Тулуз-Лотрека» [Эйзенштейн, 2002, с. 110]). В подготовительных материалах к «Истории…», которые Эйзенштейн продолжил собирать и по окончании написания самой статьи, термин встречается в двух заметках 1946 и 1947 годов [Эйзенштейн, 2002a, с. 421, 424]. Также словосочетание присутствует и в одноимённом мемуарном фрагменте 1946 года [Эйзенштейн, 1997, т.2, с. 27-28]. И наконец, термин активно применяется в написанной в 1947 году статье «О стереокино» [Эйзенштейн, 2004, с. 339-340, 343].

Интересно, что хотя в последней статье «первопланная композиция» при первом употреблении именуется «так называемой», более ранних примеров употребления этого термина в русскоязычной литературе обнаружить не удалось. Можно предположить, что либо Эйзенштейн, не чуждый мистификациям, выдал свой собственный термин за общеупотребимый, либо же этот термин до того принадлежал лишь устному профессиональному жаргону режиссёров и операторов.

2 Надо сказать, что всё это по крайней мере в неменьшей – а, скорее, в гораздо большей – степени присутствовало и в помпейских росписях, но нас сейчас интересуют проблемы не приоритета, а исторической преемственности.

3 Например, в терминах взаимоотношений изображения и изображаемого (различие масштабов в одном в соотношении с глубиной другого), или в терминах теории перспективы (расстояние от наблюдателя до первого плана в соотношении с расстоянием до картинной плоскости и размером картины), или же в терминах технической оптики (глубина резкоизображаемого пространства в соотношении с расстоянием до ближайшего объекта).

4 Интересно, что похожее описание использует и Эйзенштейн в определении первопланной композиции в мемуарном фрагменте: «в ней мелкая деталь на первом плане взята в таком масштабе, что доминирует над всей глубиной» [Эйзенштейн, 1997, с. 27].

5 Случай Клоуза также интересен ещё и тем, что у страдающего прозопагнозией художника «совсем нет памяти на лица людей в реальности, в трёхмерном пространстве», но у него «поистине фотографическая память на плоские изображения» [Сакс, 2014, с. 109]. Таким образом, Чак Клоуз являет собой живое свидетельство не только того, что восприятие трёхмерной реальности и двумерного изображения существенно отличаются, но и того, что их обработкой занимаются, в том числе и различные мозговые механизмы.

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 59 (2025, 3)

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)