T.G. MALININA Cultural palimpsestes: their imaging and reading in architectural artistic texts of soviet time

CULTURAL PALIMPSESTES: THEIR IMAGING AND READING IN ARCHITECTURAL ARTISTIC TEXTS OF SOVIET TIME

UDC 7.036(47+57)1+7.011+7.011.2+7.011.3

Author: Malinina Tatyana Glebovna, Dr.Habil. in Arts Studies, Chief scientific fellow at the Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts (21 Prechistenka street, Moscow, Russia, 119034), Full Professor of Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov of Russian Academy of Arts (30, Friendly Lane, Moscow, Russia, 109004), e-mail: tgmal01@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-0785-305X

Summary: This article raises the question of the impact of the random factor on artistic creativity in the moments of revolutionary demolitions and wars of the last century, in particular, its role in the mechanisms of the survival of the culture of post-revolutionary Russia, the adaptation of the avant-garde discoveries to historical experience and the realities of life and the re-organization of cultural space. During the analysis of the works the first post-revolutionary years, the early 1930s, wartime, the content, semantic and constructive-plastic and composite aspects of artistic integration, are characterized through their features.

Keywords: transformative and destructive factors of revolution, mechanisms of cultural regeneration, ways of artistic integration

КУЛЬТУРНЫЕ ПАЛИМПСЕСТЫ: ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ И ПРОЧТЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

УДК 7.036(47+57)1+7.011+7.011.2+7.011.3

Автор: Малинина Татьяна Глебовна, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ РАХ; 119034, Москва, Пречистенка, 21), профессор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова (109004, Россия, Москва, Товарищеский переулок, д. 30), e-mail: tgmal01@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-0785-305X

ORCID ID: 0000-0003-0785-305X

Аннотация: В предлагаемой статье ставится вопрос о влиянии фактора случайности на художественное творчество в моменты революционных сломов и войн прошлого столетия, в частности, ее роли в механизмах выживания культуры послереволюционной России, адаптации открытий художественного авангарда к историческому опыту и реалиям жизни и переоформлении культурного пространства. В ходе анализа произведений первых послереволюционных лет, начала 1930-х годов, военного времени характеризуются содержательные, семантические, конструктивно-пластические и композиционные аспекты художественной интеграции, их особенности.

Ключевые слова: преобразовательные и разрушительные факторы революции, механизмы культурной регенерации, пути художественной интеграции

Ссылка для цитирования:

Малинина Т.Г. Культурные палимпсесты: их проявление и прочтение в архитектурно-художественных текстах советского времени / Т.Г. Малинина // Артикульт. 2018. 29(1). С. 75-96. DOI: 10.28995/2227-6165-2018-1-75-96

Думали:

нищие мы, нету у нас ничего,

А как

стали одно за другим терять,

Так, что

сделался каждый день

Поминальным

днем, –

Начали песни слагать

О

великой щедрости Божьей

Да о нашем

бывшем богатстве.

А. Ахматова, 1915

Обозначившийся вектор в современной исторической науке открывает следующий, постперестроечный этап изучения культуры и художественного творчества советского периода и направлен на формирование современной концепции истории советского искусства. Поэтому каждое событие сегодняшней научной жизни, которое предполагает обращение к прошлому, становится поводом к выработке новых подходов (например, принципов анализа неустойчивых систем) для выявления сложных, то и дело дававших сбой механизмов художественного развития минувшего века. Столетие Революции стало еще одним поводом для осмысления исторического пути нашей страны, ее культуры и художественного творчества.

Культурный период эпохи может рассматриваться как система, в которой имеются свои закономерности развития, от рождения к угасанию. Она имеет свои истоки, свой контекст. Но нередко мы сталкиваемся с феноменом разрушения культуры, слепой силой, которая сметает все на своем пути, которая прерывает естественное развитие и открывает её навстречу случайностям. Какие механизмы выживания культуры задействованы? Как осуществляется парадигма «возвращения»? Как в результате складывается нечто новое?

В процессе переоформления культурного пространства роль доминирующего фактора принадлежит случайности. Этот процесс, полный неожиданностей, случайностей, носящий вероятностный характер, хочется уподобить палимпсесту, когда в новом «тексте» культуры всё более явственно проступают «слова», возрождающие образы и смыслы прошлого. В привычном понимании под палимпсестом разумеется рукопись, в которой поверх соскобленного текста написан новый. Если расширить понимание палимпсеста, то палимпсестом можно назвать случайное вторжение старых смыслов и образов в современный культурно-художественный «текст». Метафорическая трактовка палимпсеста связана с «просвечиванием», проникновением, вторжением фрагментов иных культурных эпох в художественное пространство современности. Палимпсест в таком значении символизирует стихийные процессы в культуре.

Многовековая культура России в первые революционные годы оказалась как бы застывшей и сжатой в одном историческом мгновении. Затем произошел резкий, болезненный разрыв преемственных связей во всех сферах деятельности и жизни общества. Преодолевавшая послереволюционную стихию культурная политика новой власти, делавшей первые шаги к переустройству жизни, опиралась на ресурсы отечественной культуры, пользовалась ими как черновиком, на котором записывала новую, советскую, историю. Но сквозь новый текст проступали, на первый взгляд, случайные отрывки и фрагменты этого затёртого черновика.

Попробуем описать цепь случайных ситуаций, проявленных в интеграционных художественных процессах советского времени, с тем, чтобы на разных этапах понаблюдать формы возрождения, разные способы проникновения разрушенного в формирующуюся культуру.

Ярким примером «стыковки» разновременных и разнохарактерных элементов, способов «прилажывания» одного к другому может служить наблюдение, сделанное филологами в новой топонимике, – это введение в названия городов неполногласного элемента «град». В русский обиход он проник из стихии церковнославянского языка и до революции редко использовался как элемент названия городов (Елисаветград, Павлоград). В годы Первой мировой войны Санкт-Петербург был переименован в Петроград, именно так в «Медном всаднике» называл этот город и А.С. Пушкин: «Над омраченным Петроградом / Дышал ноябрь осенним хладом». После революции город получил своё новое название – Ленинград. Как на один из таких типов переименования указывает А. М. Селищев в работе «Язык революционной эпохи» (1928): «для новых названий городов употребляются иногда сложные именования на -град».

Будучи освоенным в поэтической практике, слово «град» воспринималось уже не как церковное: оно приобрело оттенок книжности и относилось к высокой, торжественной лексике. Но именно пафос героизма и романтики, связанный после революции со строительством нового мира, требовал и патетического выражения, а потому названия городов стали включать в себя такой, казалось бы, архаичный элемент, как «град», который придавал особое, торжественное звучание названиям послереволюционной страны: Ворошиловград, Кировоград, Сталинград и др. Названия этих городов для своего времени, безусловно, являлись, неологизмами, но в них только один из элементов был вполне революционным (фамилии), а другой («град») восходил к временам досоветским и становился тонкой нитью, связывающей времена и пространства.

«Следы» прошлого можно обнаружить и в артефактах так называемой монументальной пропаганды. Прежде всего, это установленный в Александровском саду один из четырех обелисков разрушенного памятника династии Романовых. На нем были начертаны имена предшественников социализма: его теоретиков и борцов. Такого рода «следы» напоминают и свидетельствуют о грандиозных масштабах революционного вандализма по отношению к памятникам архитектуры.

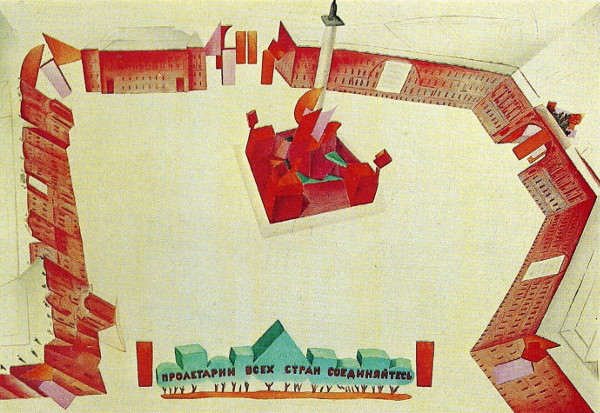

Другим примером может служить порожденный Революцией художественный феномен агитпропа, который наглядно продемонстрировал фрагментарность и смешение языков искусства. Пестрая картина агитмассового, особенно провинциального, искусства напоминала руины разрушенной цивилизации. Здесь в сумбурном смешении фрагментов и «осколков» разных исторических стилей, разных ветвей модерна, лубка, городского примитива, мотивов русской иконописи, соседствовавших и даже сочетавшихся с элементами новейших течений, был представлен едва ли не весь арсенал средств модернизма. Агитпроп широко распространил свое влияние в искусстве, отразив бурный натиск социальных процессов на культуру. Стирая типологические границы, смешивая стили и художественные приемы разных видов творчества, станковые и монументальные формы, сталкивая «высокое» и «низкое», агитмассовое искусство, обладавшее мощным зарядом энергии, во многом предвосхитило будущие коллизии в отношениях «художник и власть», «художник и общество», «профессиональное творчество» и «массовый вкус», что в условиях послереволюционной России по-своему интерпретировало мировой процесс формирования и функционирования массовой культуры (рис. 1-4).

Рис. 1. Алексеевы И.В. и О.В. Эскиз праздничного оформления Охотного ряда. Москва 7 ноября 1918.

Рис. 2. Альтман Н.И. Эскиз оформления площади Урицкого. Петроград 7 ноября 1918.

Рис. 3. Конёнков С.Т. «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Барельеф у Кремлевской стены. 1918.

Рис. 4. Литературно-инструкторский поезд №1 с росписью неизвестного художника. Фото 1919.

Задача гармонизации отношений старого и нового рано или поздно должна была возникнуть в культуре и искусстве, которым предстояло сложиться. На традиционные виды искусства агитпроп влиял своей злободневностью, духом дерзаний, иллюзией творческой свободы. С энтузиазмом принимая идею строительства новой культуры, разделяя стремление к новациям, художники продолжали свои творческие поиски в рамках профессиональных проблем и устремлений к интеграции.

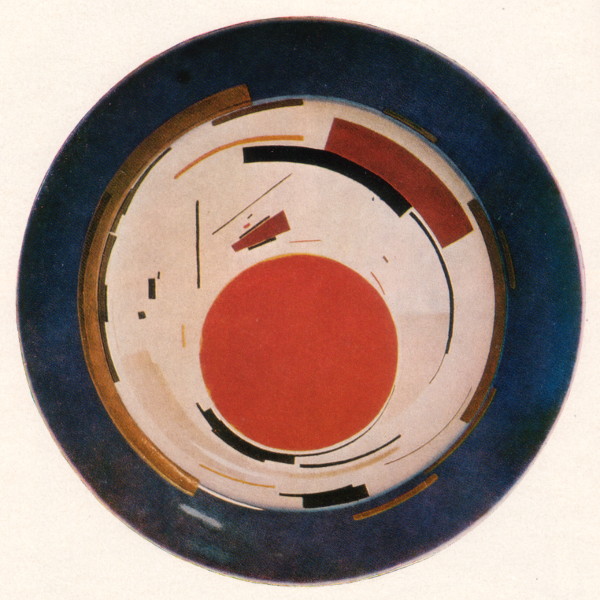

Массовая стихия первых послереволюционных лет строится на ярких «репликах» – отдельных высказываниях, через которые пробиваются самые разные, пёстрые историко-культурные ассоциации. Например, художники агитфарфора (и те, кто хотел создавать уникальные образцы, и те, кто мечтал о современном дизайне) в первые послереволюционные годы были вынуждены работать с заранее заданной формой – использовать оставшиеся производственные запасы дореволюционного «белья» бывшего Императорского завода. Поэтому новую стилистику авторы отрабатывали лишь в декоративных элементах, не затрагивая формы. В этом состояла особенность «стиля агитпропа». Вторая особенность определялась ситуацией случайного участия в выполнении необычного заказа представителей разных художественных тенденций, для которых предложенная работа гарантировала заработок. Необычность этого заказа заключалась в том, что формы фарфоровых изделий, которые предстояло расписать художникам, были созданы еще до революции в стилистике модерна, укоренившегося в этой художественной отрасли. К ней приспосабливались и чехонинский «кустарный мазок», и кубофутуристические мотивы росписей З. Богуславской, В. Козлинского, И. Пуни, и супрематические композиции Н. Суетина и И. Чашника. Росписи агитфарфора, выполненные К. Петровым-Водкиным (блюдо «Свадебное», 1923), Н. Альтманом (тарелка «Земля трудящимся», 1919, 1921), Н. Суетиным (блюдо «Супрематизм», 1923) и др. привлекали внимание и восхищали посетителей Парижской выставки 1925 года не только мастерством и оригинальностью интерпретации исторических и современных мотивов, но и самим фактом случайности своего появления на свет в таком неожиданном качестве, когда «белье» Императорского фарфорового завода послужило витриной для демонстрации различных художественных и стилистических тенденций, выживших или рождавшихся в послереволюционном искусстве (рис. 5-9).

Рис. 5. Татлин В.В. Тарелка «Царевич», 1922.

Рис. 6. Петров-Водкин К.С. Блюдо «Свадебное», 1923.

Рис. 7. Суетин Н.М. Блюдо с кобальтовым бортом «Супрематизм», 1923.

Рис. 8. Чехонин С.В. Блюдо «Серп и молот», 1922. Москва.

Рис. 9. Щекатихина-Потоцкая А.В. Тарелка «Праздничный первомай», 1921.

Иной разновидностью палимпсеста было возвращение такого универсального конструкта, как диалог традиции и новации, содержание которого выражается в наличии двух идущих рядом линий общественного развития: бытийной, носящей спонтанный характер («народная стихийность»), и директивной, регламентируемой установлениями новой государственности. Нам кажется естественным это возвращение, но в том и состоит фактор случайности, что этот конструкт мог быть так же предан забвению, как и возвращён в новую культуру. Особенность этого конструкта – выражение стихийности, ассоциирующейся с фольклорной культурой. Появление такого конструкта возвращает в культурный процесс и другой художественный феномен – продолжение нитей художественного развития предшествующего периода. Таким примером стал диалог классики и модернистских течений: кубизма, фовизма, экспрессионизма и др. Возвращенные в художественную реальность благодаря случаю различные тенденции художественного развития интегрируются в новую культуру и способствуют проявлению новых стилистических черт в искусстве. По-новому интерпретированные тенденции выступают в творчестве художников разных направлений, образуя широкую картину пестрых разнонаправленных поисков, в том числе и в области художественного фарфора, его виднейших мастеров С. Чехонина и А. Щекатихиной-Потоцкой. Чехонин предлагает своеобразное толкование кубофутуристических и супрематистских приемов, используя их как средство стилизации в композициях, украсивших тарелки «Красная лента» (1919); «Кубистическая с молотом» (1919). Росписи тарелки «Синий герб» (1918) и блюда «Царству рабочих и крестьян не будет конца» (1920) свидетельствуют о внимании к фольклорным мотивам. К началу 1920-х годов произведения Чехонина уже отмечены чертами художественной завершенности: композиция приобретает классическую ясность, строгую ритмическую организованность, краски – большую согласованность и меньшую яркость. В плавных изгибах линий, в сложных взаимоотношениях изображения и фона, особом качестве декоративности угадывались черты модерна, а в смелости трактовки деталей сохранялась футуристическая острота. Юбилейные блюда и революционные монограммы к ним художник создает в духе классицизированного модерна (блюдо «Юбилейное» с вензелем «РСФСР», 1922) [Андреева, 1981, с. 122].

В произведениях Щекатихиной-Потоцкой (ученицы Н.Рериха и М.Дени) образ театрализованной, праздничной и узорчатой Руси слился с новыми темами и «ощущением свободы раскрепощенных сил жизни». Одухотворенное письмо художницы, изящная непреднамеренность рождаемых как бы легким, почти машинальным движением руки картин создавали причудливую поэтическую ткань ее произведений, в которых искушенность модерна спрятана за наивным простодушием примитива, а выразительность форм заостряется с помощью ломких, резко очерченных линий. Во вступительной статье к каталогу выставки художницы (Париж, 1926) Морис Дени писал: Я нахожу здесь непосредственность, поэзию, славянское очарование и женственность» (цит. по [Андреева, 1981, с. 123]).

Момент собирания и объединения самых разных тенденций отражен в ярком ярмарочном оформлении Всероссийской сельскохозяйственной выставки 1923 года с ее звонким многоцветьем, разнообразием декоративной аранжировки кубистических и супрематических форм, смешением классических, авангардных и примитивистских приемов.

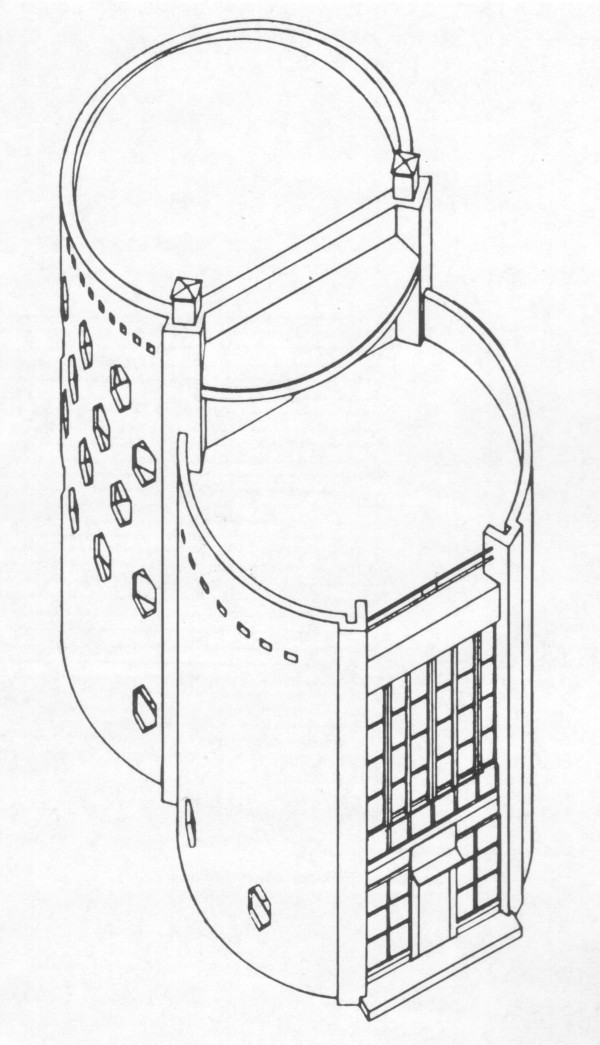

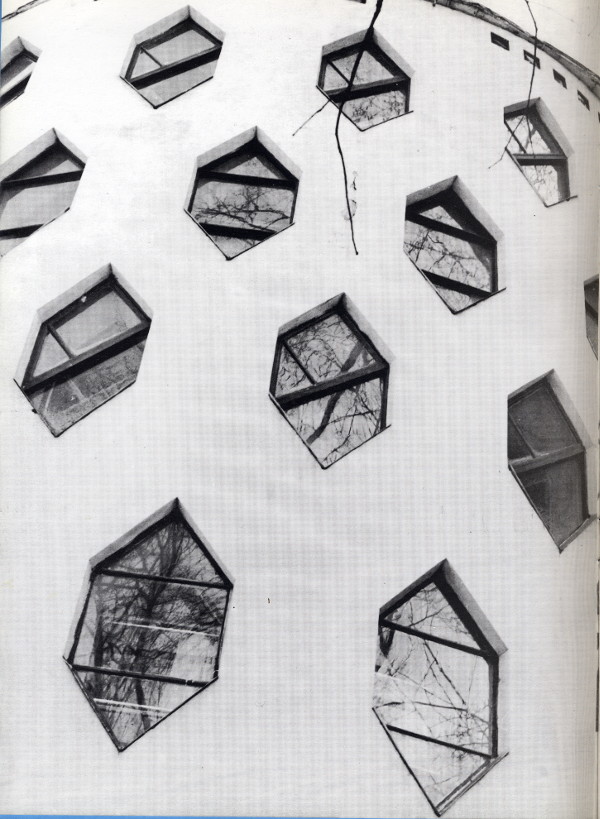

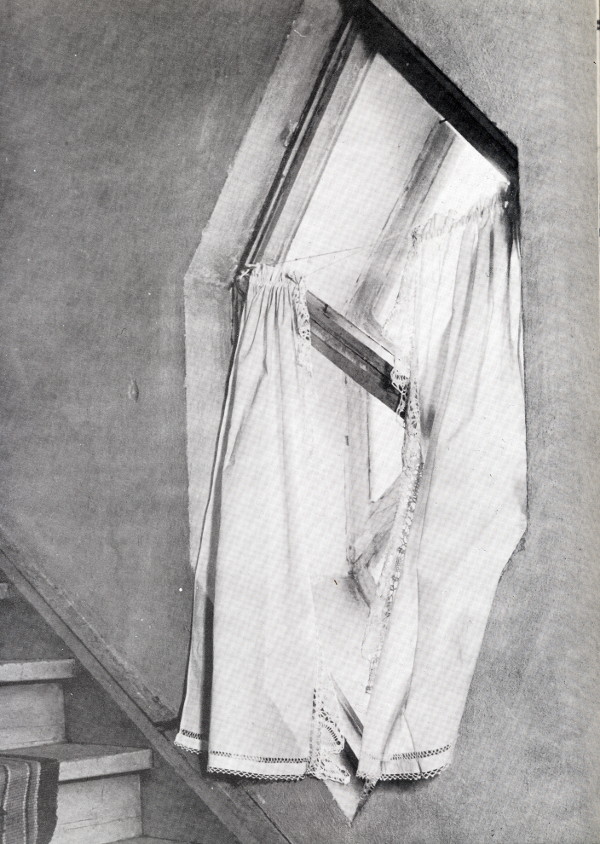

Известный исследователь истории советской архитектуры С.О. Хан-Магомедов отмечал: «Весь ХХ век прошел в нашей стране под знаком борьбы: (1) двух суперстилей: классического ордера (для ХХ века это несколько разновидностей неоклассики) и авангарда (творческие течения – символический романтизм, конструктивизм, рационализм, супрематизм); (2) двух утопий: построения общества социальной справедливости и державно-эпического пафоса» [Хан-Магомедов, 2010, с. 11]. И хотя формулировка второго пункта несколько упрощена, понятно, что речь идет о противостоянии идеалов общества и манипулирования идеологией, как способа удержания власти. Негативное отношение к искусству, ко всему предшествующему художественному опыту декларировалось практически всеми конструктивистами (за исключением членов объединения АСНОВА). Однако как только художники-конструктивисты начинали воплощать свои замыслы, эти связи неизбежно обнаруживались. Они явны в произведениях А. Веснина, И. Леонидова, К. Мельникова [Хан-Магомедов, 1974]. В процессе архитектурного проектирования и строительства культурным палимпсестом становится городская среда, и архитектор вынужден адаптировать новые архитектурные сооружения к городскому контексту, который является своеобразным компендиумом градостроительного искусства и образов прошлого. Когда идеи конструктивизма начали реализовываться в широкой проектной и строительной практике, когда умозрительные схемы, создававшиеся осознанно, целенаправленно (в отличие от стиля как саморегулируемой системы) понадобилось воплощать в реальных обстоятельствах, конструктивизм все больше стал проявлять себя как стилевое явление. Архитектурная стилистика конструктивистских проектов и построек эволюционировала от геометризованных легких и светлых объемов, часто поднятых над землей гладкими круглыми в плане опорами, с выведенной на фасадах плоскостной системой горизонталей и вертикалей, лентами сплошного остекления, ажурной графикой переплетов, решеток и лестниц, что придавало этим произведениям сходство со стилем «пакетбот», к масштабным монументальным объемам и формам, чем-то напоминавшим производственные сооружения, а чем-то – тяжеловесные громоздкие небоскребы Чикаго. Речь идет об общих тенденциях, а не об уникальных проектах крупнейших мастеров. В то время как все интеллектуальные усилия конструктивистов были сосредоточены на организации «коллективного быта», К.Мельников спроектировал и построил дом для себя и своей семьи в центре столицы, на Арбате (1927-1929). Это была, безусловно, альтернатива социально ориентированной практике проектирования домов-коммун. Архитектурный объем дома представлял собой два врезанных на 1/3 друг в друга цилиндра диаметром по 10 метров и высотой в 8 и 11 метров. Поскольку стены были не бетонные, а кирпичные, оштукатуренные и побеленные, исчезала свойственная конструктивистским формам макетная сухость и бестелесность, свет скользил по круглой поверхности стены, появлялось ощущение скульптурной пластики формы. Белые стены цилиндрической поверхности прорезали световые проемы, имеющие форму ромбов со срезанными боковыми углами. Возникало впечатление, что это кружевное покрывало. Конструктивистские формы не должны, да и не способны были вызывать подобных ассоциаций. План дома в виде двух пересекающихся окружностей, по наблюдению Е. Кириченко, имел аналоги в архитектуре модерна. Внутренняя планировка, мебель, ниша для божницы, убранство комнат (использование плетения, вязания, шитья, вышивки для покрывал, занавесей, скатертей, подушек) – все это напоминало обстановку частного дома эпохи модерна. Ансамбль интерьеров дома разнохарактерен и целен одновременно. Одно из главных помещений в нем – современная мастерская архитектора. Это просторное светлое помещение, полукруглое в плане, с высоким, как бы чуть «вспухшим» потолком и целиком застекленной стеной, выходящей на главный фасад. Совершенно иной облик имела самостоятельная, компактная жилая часть. Небольшие комнаты с низкими потолками своей скромностью и уютом напоминали теремные покои. Маленькие оконца как бы кадрировали общую видовую панораму, выхватывая из нее то сетку ветвей на фоне прозрачной голубизны неба, то уголки арбатского архитектурного пейзажа. Дом построен из простых, доступных материалов самым традиционным способом, но и здесь Мельников проявляет оригинальность и изобретательность. Он применяет конструкцию кирпичной кладки особой системы, которая состоит из столбов, описывающих по вертикали ломаные линии и образующих в стене сквозные ромбовидные проемы, расположенные в шахматном порядке и величиною кратные кирпичной кладке, которая обеспечивала распределение напряжений равномерно по всей стене. Из 124 проемов, полученных по всей поверхности наружной стены дома, половина использована под окна, а половина заделана и служит тепловыми аккумуляторами [Мельников, 1985, с. 198]. Главный инженер Коминтернстроя А. Богомолов (19.V.1930) после осмотра дома выразил восхищение смелым, красивым разрешением всей постройки в целом и мельчайшими подробностями отдельных деталей. «Оригинальность конструкций и общая компоновка помещений является, с моей точки зрения, исключительно удачной, – писал он» [Мельников, 1985, с. 198]. Эта постройка, которую называют «жемчужиной столичной архитектуры», очень московская. Дом отнесен вглубь небольшого двора, высотой и размерами не спорит с окружением и корректно вписан в застройку небольшого арбатского переулка. Мельников не был конформистом по отношению к конструктивизму, как утверждали его недоброжелатели, он просто был великим мастером, не мог и не хотел оказаться, как объяснял сам, «в плену предвзятостей и повторять ошибки, подобно конструктивистам, которые мозгом и анализом хотели заменить могучее чувство художника» [Мельников, 1989, с. 52]. Именно «могучее чувство художника» способствовало сбережению духовных ценностей в образной ткани новой архитектуры и преображало её (рис. 10/1-5).

Рис. 10-1. Дом К.С.Мельникова в Кривоарбатском переулке. 1927-1929. Аксонометрия.

Рис. 10-2. Дом К.С.Мельникова в Кривоарбатском переулке. 1927-1929. Фрагмент фасада.

Рис. 10-3. Дом К.С.Мельникова в Кривоарбатском переулке. 1927-1929. Мастерская.

Рис. 10-4. Дом К.С.Мельникова в Кривоарбатском переулке. 1927-1929. Окно у лестницы.

Рис. 10-5. Дом К.С.Мельникова в Кривоарбатском переулке. 1927-1929. Интерьер.

Параллельно с эволюцией конструктивистской архитектуры к стержневой линии стилеобразования «подтягивались» и разные направления неавангардной архитектуры, где наблюдалось стремление к модернизации форм. Таким образом, полярные тенденции сближались. Начало 1930-х годов было временем создания «равновесных» стилевых образцов в архитектуре.

Другие два произведения 1930-х годов можно рассматривать как архитектурное выражение обозначенных Хан-Магомедовым двух утопий.

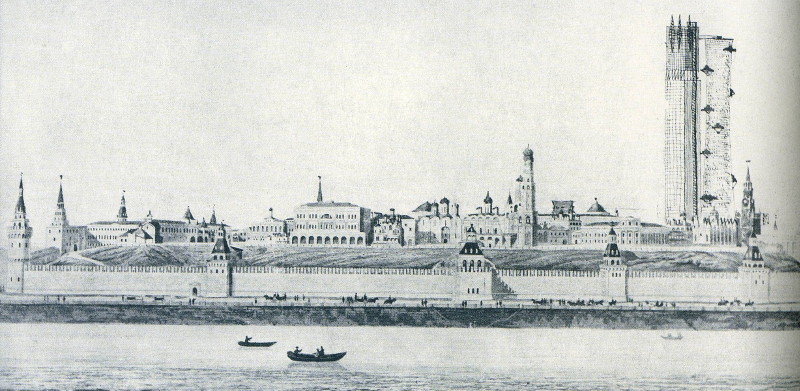

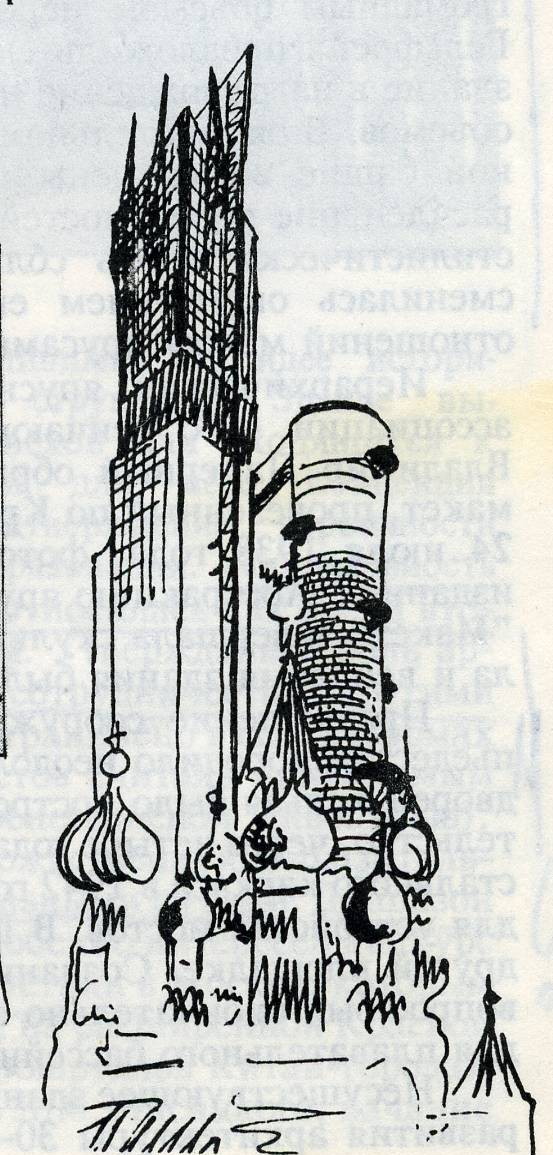

В конкурсном проекте комплекса зданий Наркомтяжпрома (1934) архитектор Иван Леонидов демонстрировал достижения современной архитектурной мысли и одновременно поиск возможностей связать свое создание с традиционными культурными представлениями и архитектурным контекстом тончайшими нитями культурно-исторических аллюзий.

Новое сооружение мыслилось Леонидовым как центральная высотная доминанта Москвы, господствующая в системе города и по-новому пространственно организующая центр столицы [Из пояснительной записки…, 1975, с. 539]. Обновленное целое в концепции архитектора мыслилось как «вечное художественно ценностное восхождение живого старого в целостно создаваемом новом» [Каплун, 1985, с. 188], достигаемое путем подчинения нового архитектоническому закону старого. Своим проектом-идеей архитектор преемственно продолжал историческую тенденцию равновесного развития кремлевского центра на восток, первоначально закрепленную возведением храма Василия Блаженного. Новая высотная композиция должна была стать центральным узлом уже расширенного в прошлом (начале XIХ в.) архитектурно-градостроительного целого: Кремль, Китай-город – полукольцо центральных площадей, одновременно закрепив высотным ориентиром осевой диаметр Москвы, проходящий по Красной площади. Этой пространственноорганизующей функции здания отвечала круговая визуальная ориентация его трехбашенной композиции. На круговой обзор был рассчитан и в круговой смене панорам раскрывался архитектурно-художественный пейзаж Кремля (до 1930-х годов). По замыслу автора башенная группа нового здания должна была стать масштабно равновесной большим измерениям древнего ансамбля в его панорамных разворотах. Высотные объемы и вся протяженная линия сооружений Кремля предстали здесь взаимно уравновешивающими крупными формами архитектонически единого ансамбля.

Замысел Леонидова исходил из безусловной неприкосновенности и сохранности основных панорамных аспектов Кремля и художественно выявлял их. Высотная группа вблизи Кремля занимала визуально нейтральные по отношению к нему позиции. Главные «лучи» широкого панорамного раскрытия Кремля сохранялись по-прежнему полностью открытыми (ныне все три «луча» перерезаны). Таким образом, в панорамном аспекте высотная композиция нового здания всегда была бы масштабно соотнесенной с общими измерениями «большой формы» кремлевского пейзажа в целом.

Композиция группы новых зданий равновесно соотнесена в проекте с древними сооружениями самой Красной площади. Значительная в абсолютных величинах масса этой группы расчленена и зрительно разрежена. Три легких вертикально вытянутых объема близки в своих горизонтальных измерениях (сечениях) древним сооружениям площади и образуют «визуально проницаемое целое». «Башни поставлены сравнительно с древними доминантами площади тесно, «шаги» пространства между ними – мелкие, «шаг» пространства Красной площади – крупный, единый шаг кремлевской стены – от одной въездной башни до другой, зацентрованный мавзолеем». Контраст высотных измерений уравновешен контрастом широтных измерений в старом и новом, и композиция хорошо вписалась бы в масштабно уравновешенное целое.

Здание в собственном строе и образе отвечало «законам формы», на котором строился ансамбль всего древнего ядра города. Три разные по форме и силуэту высотные башни при круговом обзоре воспринимаются как сложно изменчивая, пластически оригинальная, пронизанная воздухом и светом высотная композиция, архитектонически слитая с Кремлем. Автор добивался того, чтобы в этой композиции прочитывались принципы построения многостолпного храма Василия Блаженного и соотнесенности Ивановского столпа со звонницей; сочетание белого и золотого в отделке фасадов вызывало ассоциацию с соцветием златоглавых церквей Соборной площади, а в образном строе сливались ощущения стремительного взлета и парения со светлой радостью образов русского зодчества (рис. 11/1,2).

Рис. 11.1. Леонидов И.И. Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома. Панорама. 1934.

Рис. 11.2. Леонидов И.И. Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома. Эскиз. 1934.

Сам Леонидов в статье «Палитра архитектора» (1934) акцентировал внимание на «архитектурно правильном подходе» к использованию новейшей строительной техники, намечал последовательную взаимосвязь: техника – новая форма – стилевая задача. Он писал: «Архитектор не должен подходить к строительной технике только с узкоконструктивной точки зрения. Он должен... философски осваивать возможности строительной техники. Он должен творить новые формы и конструкции из данного материала. Это элементарная творческая необходимость, требующая определенной смелости в поисках новых форм. Но это же в свою очередь и подскажет новые возможности решения пространственных и вообще стилевых задач, стоящих перед архитектором» [Леонидов, 1934, с. 32]. О «стилевых задачах» здесь говорится как об итоге всех усилий. Это уже не конструктивистский, а модернистский конструкт.

В 1930-е же годы гораздо большее влияние на дальнейшие изменения в архитектуре оказал эксперимент А.В.Щусева. Предложенная им модель «синтеза художественных тенденций авангарда и историзма» [Иконников, 1933, с. 138] воплотилась в работе над мавзолеем В.И.Ленина (1930). Этот опыт был реальным, наглядным и убедительным. Щусев мастерски вписал новое сооружение в ансамбль древнего центра Москвы, объединив здание с его окружением крепкими архитектоническими и колористическими связями. Вся плавная возвышенность площади с башнями-флангами стала обширным каменным «подножием» мавзолея, который архитектонически врос в общий пейзаж-образ кремлевского холма. Будучи самым маленьким зданием Красной площади, мавзолей архитектурно «растворяется» в ее целом, и именно потому, одновременно являясь архитектурным средоточием площади, он обретает силу и способность художественно преобразить историческое пространство древнего ансамбля в новое единство архитектонического целого и новое образное единство.

Палитра примененных здесь архитектурно-композиционных средств весьма разнообразна. Точно найдены пространственные и масштабные отношения, утверждающие положение мавзолея как «эпицентра» пространственно-планировочных координат ансамбля. Приемы контрастных сопоставлений сочетаются с принципами композиционной непрерывности (цвет). Тем не менее качество равновесного стилевого целого здесь утрачено. Леонидов в принципах нового формообразования искал и находил аналоги пропорциональных отношений, объемно-пространственного построения, пластических характеристик. При этом новая форма оставалась новой. Неискушенный зритель интуитивно мог ощутить ее связь со средой, знаток же получал удовлетворение от разгадывания замысла. В произведении Щусева, напротив, надо угадывать связи с художественными принципами авангарда. В ряде случаев он прибегает к архитектоническим инсинуациям, приводящим к ситуации «конфликта формы», к нарушению логических связей в формоструктурах. Тектоническая трактовка внешнего облика здания, вызывающего впечатление массивного монолитного объема, как бы вырубленного из одной гранитной глыбы, призвана скрыть железобетонную конструкцию и большое внутреннее помещение. Здесь налицо несоответствие тектонических и конструктивных аспектов формы.

Конфликт формы был заложен уже функциональной двойственностью общего замысла. Центральная площадь страны, предназначенная для важных общественных и политических акций, массовых торжеств, должна была включать не монумент (как это общепринято), а некрополь и здание мемориального характера, рожденная революцией трибуна сочеталась с архаическим типом мемориала. Сама по себе идея мумификации в XX веке, всплывшая из архаических глубин массового сознания, осуществлялась на основе последних достижений техники, химии, биологии и медицины. Архитектурная артикуляция этой странной и в сущности типичной для данной исторической ситуации коллизии неизбежно должна была склониться к обузданию и облагораживанию этого чудовищного всплеска первобытных эмоций. Интуиция большого художника и профессиональное мастерство архитектора подсказали Щусеву наиболее приемлемый путь решения.

Наш соотечественник, известный историк А. Гуревич связывал развитие исторической науки с умением современного ученого задавать прошлому новые вопросы. Читатель мог заметить, что в своих размышлениях мы исходим из интуитивного, спонтанного, случайного как предпосылок и побудительных причин того или другого явления искусства или рождения художественного замысла. Именно поэтому на первый план выдвигается феномен палимпсеста.

Переходя к событиям Великой Отечественной войны, мы снова обращаемся к стихийности, как сфере подлинности человеческих переживаний и душевных порывов. Палимпсест культуры основан в это время на обращении к прошлому. С началом войны само понятие памяти претерпевает значительные изменения. Начинает реализовываться мифологема «возвращения». Происходит это одновременно: снизу и сверху. «Сверху» этому способствует компромисс между коммунистическим мифом и «русской идеей», «снизу» – усилившиеся токи, идущие из глубин человеческого сознания, связанные с естественным протеканием жизни и естественным проявлениям человеческой сущности. Осознание того, что новая жизнь строится не на пустом месте, не с чистого листа, заставляет идеологов обращаться к тем поворотным моментам в дореволюционном прошлом, которые выстраивают в новом мировоззрении общечеловеческую парадигму, где находится место таким понятиям, как патриотизм и отечество. Художественный образ в искусстве военных лет возникает при первенствующем значении таких факторов как национальное самосознание, историзм мышления, этическая оценка происходящего. Качественные изменения в духовном мире личности можно увидеть, обратившись к главным человеческим и культурным сюжетам в литературе и искусстве военного времени – Жизни, Смерти, Памяти. Особенности обрушившейся на страну войны, действительно ставшей Отечественной, где человек, находясь в «пограничной ситуации», испытывая естественный страх перед концом, одновременно осознавал себя ответственным за собственный выбор, поднимали его переживания на экзистенциальный уровень. Отсюда сближение «высокого» и «низкого», профессионального, фольклорного и самодеятельного в искусстве, отсюда переакцентировки и изменения в выборе источников вдохновения в смысловых, символических и образных структурах художественных произведений.

Двадцатое столетие уготовило России участие в двух страшнейших войнах, получивших название мировых, но только одна из них стала восприниматься как общенародная, Отечественная. История ставит перед нами вопрос: как, в какой момент война, это великое бедствие, становится делом общим? Уже в речи В.М. Молотова, прозвучавшей по радио 22 июня 1941 года, проявляется историко-культурная доминанта прошлого. Идеология отступает перед трагедией всенародного масштаба и примиряется с народной стихией, которая под влиянием потрясения приобретает уверенность и силу. Государственное и народное объединяется в сознании. Между тем сам процесс взаимодействия культуры и идеологии протекал противоречиво и драматично, в альянсе и противоборстве одновременно. Это проявилось как в искусстве в целом, так и в творчестве отдельных мастеров. Культурная традиция очеловечивала искусственные построения идеологии. Однако идеология оказывала решающее влияние, и последние штрихи, которые она наносила, оставляли неизгладимый отпечаток холодной официозности на произведениях искусства. Поэтому историк искусства с особым интересом вглядывается в карандашные наброски, едва проступающие на выцветшей бумаге, в беглые зарисовки фронтовых блокнотов. В них нет ни малейшего намека на внешнюю эффектность, на позу, нет стремления во что бы то не стало поразить, вызвать сенсацию. Нет здесь и качеств, которые часто возникали в созданных на их основе так называемых «законченных» произведениях, где уже могли проявляться дурная литературность или официозность, где терялась художественная непосредственность и острота выразительности мгновенно и удачно запечатленного мотива.

Просматривая серии рисунков и множество блокнотных набросков, мы наблюдаем повторяющиеся мотивы, сходные ситуации, типичные сцены. Легко узнаваемые и запоминающиеся они входят в наше сознание закодированными смыслами. Оперируя этими мыслеобразами, сформированными на основе нашего восприятия, сохраненными в нашей памяти и переработанными с помощью воображения, мы получаем возможность расширить общее представление о происходивших событиях вплоть до способности ощутить атмосферу в момент происходящего.

В графической летописи войны особое значение приобретает тема дороги, вырастающая в образ Крестного Пути. Фронтовые зарисовки показывают как бы одну длинную военную дорогу от Вязьмы до Бранденбургских ворот в Берлине. Она объединяет множество сюжетов и эпизодов многоликой картины войны, которая предстает в нашем воображении как цепь сменяющихся событий и обостряет ощущение времени.

Сквозь пространство огромной графической летописи пролегает эта нескончаемая дорога. По ней идут мощные бензовозы, тяжелые крытые брезентом грузовики, машины тянут замаскированные березовыми ветками орудия, проносятся юркие виллисы. Неторопливо передвигаются лошади, везущие аккуратно уложенные ящики с боеприпасами.

Мотив фронтовой дороги, так привлекавший художников, приобретал сущностный, экзистенциональный смысл. Произведения пронизаны энергией преодоления, стремлением к жизненно важной цели. Все остальное: бои, короткий отдых, медсанбат, – все это лишь сопутствовало непрерывному движению вперед. Фронтовые российские дороги с их непролазной грязью, размытые дождями, занесенные снегом, покрытые рытвинами и воронками, поваленными столбами с оборванными проводами на обочинах, какими они предстают в произведениях Н. Аввакумова, О. Гурулева, Н. Жукова, А. Кокорина, В. Курдова, А. Лаптева, Е. Окса, Д. Тархова, становятся символом безмерно тяжелого пути.

Известное стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины?» появилось после газетного очерка. Автор шел от живых впечатлений к репортажу, и только потом пережитое вылилось в поэтическую форму. Точно также и художники, наблюдая, находили существенные элементы, являвшиеся приметами времени, приобретавшими значение символов. Характерными деталями военного пейзажа были разбитая техника, остовы печей на местах уничтоженных деревень и сел, и израненные осколками снарядов деревья, скошенные пулеметной очередью кусты, которые в станковых произведениях приобретали значение символа. «Здесь был дом» назвал свой рисунок Н. Соколов. На нем художник изобразил характерный для военных лет безмолвный зимний пейзаж, скрывающий под снегом пепелища истребленных сел и деревень. В поле, покрытом белой пеленой снега, одиноко высится остов печи – все, что уцелело от жилья и деревни. Кое-где из-под снега торчат спинки железных кроватей. На основе этой зарисовки (30.11.1943) позднее художником был выполнен этюд маслом с тем же названием.

Беглая зарисовка служила художнику для напоминания о каком-то важном эпизоде или для наработки выразительных приемов, а также для эскизного наброска к возникшему замыслу. Вместе с тем немало рисунков, так или иначе отражающих тему фронтовой дороги, представляли собой вполне законченные произведения, чаще всего составляющие небольшие серии.

Такие же завершенные, образно целостные работы как станковый рисунок Н. Осенева «“Катюши” на фронтовых дорогах. 1943» редко возникали в условиях фронта. Широко расстилается степь, перерезанная буераками, заросшая высокими травами, обрамленная волнистой линией курганов и тяжело нависшими тучами у самого горизонта. По ней петляет, спускаясь вниз, затем снова подымаясь, дорога, проложенная военной техникой, протоптанная сапогами тысяч солдат. Художник находится в конце движущейся колонны на возвышенности и выстраивает картину происходящего последовательно, запечатлевая движение уходящих вдаль, крытых брезентом грузовиков, машин с зачехленными артиллерийскими орудиями, мотоциклов, пехотинцев в плащ-палатках и касках, несущих громоздкие противотанковые ружья, тяжело нагруженных повозок, влекомых лошадьми. И хотя задача автора была весьма скромная: показать новое оружие нашей армии – реактивные миномёты, развернутая художником картинная композиция приобретала эпическое звучание (рис. 12/1).

Рис. 12.1. Окс Е.Б. На марше. 1942. Б., тушь, перо.

Стремление Осенева к широкому обобщению проявляется и в других его работах. «Река Угра. Переправа» (1943) представляет собой эскиз (смешан.техника) сложной масштабной композиции, которая состоит из триптиха с разными эпизодами одной темы «На Угре. Деревня Береговая». Части триптиха объединяет лента общей пейзажной панорамы, занимающая всю нижнюю полосу листа.

Того же результата, но другими средствами, достигают художники, чье видение ближе к наивному искусству. Перовые рисунки Е. Окса «На марше», «Колонна на марше» (1941-1942), выполненные в духе лубочной стилистики раннего АХРРА, изображают удаляющиеся колонны бойцов, одетых в валенки, длиннополые шинели, нескончаемой вереницей движущихся через необозримое заснеженное пространство и поглощаемых где-то далеко впереди морозной мглой (рис. 12/2).

Рис. 12.2. Осенев Н.И. «Катюши» на фронтовых дорогах. 1943. Б., кар.

В жанровых картинках художника-примитивиста О. Гурулева, где подобно муравьям суетятся бойцы у речной переправы или на размытой дождями дороге вытаскивают застрявшую технику, ярко выражены черты наивного искусства, свойственные также поэтике литературных, музыкальных и художественных произведений военных лет («Край сосновый. Солнце встает. У крыльца родного мать сыночка ждет»). Окказиальность (от «оказия», случай) примитивистского жанра обладает удивительным свойством, оказываясь способной увековечить момент, перевести его из разряда временного в категорию вечного.

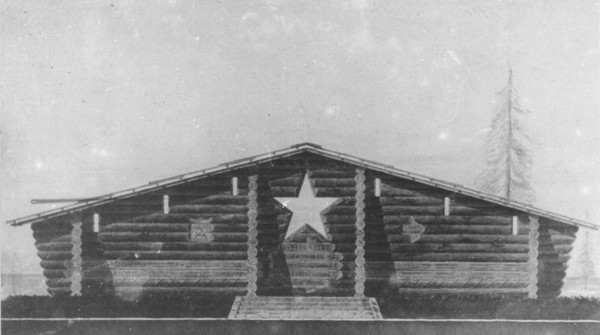

Важное место в искусстве военных лет заняла тема памяти. В проектировании памятников участвовали многие мастера архитектуры, благодаря чему широко проводившиеся конкурсы стали заметным явлением художественной жизни тех лет, а сами графические работы вошли в ценный фонд отечественного культурного наследия. В условиях военного времени проект в большинстве случаев был конечным результатом творчества мастера. Исследование набросков, эскизов, вариантов помогает проследить рождение замыслов, уяснить логику их развития, понять основные авторские идеи. Немало ценных сведений содержится в высказываниях самих авторов проектов.

Архитектор А.К. Чалдымов на одном из обсуждений вопросов проектирования памятников так обосновывал концепцию малого надгробия: «А.Г. Габричевский сказал о многих чертах, присущих мемориальным сооружениям. Мне бы хотелось сказать только об одном <их качестве>. Дело не в монументальности этих сооружений, дело в вечности их. Крест, который мы привыкли видеть в старых надгробиях, показывает, что это действительно образ вечного сооружения <…> Вот почему еще в 1943 году родилась мысль о создании <индивидуальных> надгробий. В таком сооружении должны быть соответствующим образом отражены и разработаны национальные формы, <…> не менее важна проблема тектоники, целесообразных форм конструирования, <достижения> гармонии, как целого, так и отдельных частей. Эти общие вопросы я пытался разрешить в малых формах надгробия. Я подчеркиваю значение первых попыток создания надгробия национального характера» [Из стенограммы..., 1979, с. 254-258].

Скульптор Сосланбек Тавасиев, принявший участие в том же обсуждении, развивает идею преемственности, обращая внимание на то, как традиционное надгробие видоизменяется под влиянием современной жизни: «С тех пор как человек появился, он захотел памятовать о себе... На его могиле ставится камень – и это вечная вещь, которая обращает на себя внимание, где бы <памятник> ни стоял. Из поколения в поколение передается, что этот памятник тому-то и тому-то.

Если бы мы постарались изучить малые мемориальные формы, мы бы нашли много интересного. Самое главное, что бы мы нашли, это возможность проследить, как меняется этот памятник и как он видоизменился сегодня. Ведь просто приходится поражаться (а я имею много материала по Северной Осетии) и остроумию, и остроте решений.

Надгробный памятник в Осетии – это обыкновенная плита до 2 м высотой, шириной около 35 см. У них сюжет восточный. Сначала идет голова, затем – шея, а затем – плечи. Если мужчина – газыри (и вы чувствуете эти плечи совершенно точно!). Затем идут надписи: такой-то тогда-то умер... Дальше идет женский обиход: иголка, нитка, крючок, которым она вяжет, показано то, что было до советской власти, до революции. Сегодня я увидел уже нечто другое. У женщин, например, вместо старых орудий производства я увидел самую обыкновенную швейную машинку... Памятник ничем не изменил своей формы, а содержание меняется. У мужского надгробия остается та же орнаментировка, а форма и содержание меняются <…> Очевидно, должно получаться так: когда я начинаю что-то предпринимать, я должен пойти в «лабораторию», разобраться в тысячелетней культуре, вдуматься в нее. И когда все это будет проведено, только тогда можно будет работать по-настоящему» [Из стенограммы..., 1979, с. 254-258]. Понимание истории не как давно ушедшего прошлого, а как звена непрерывного процесса бытия, опыта многих поколений, свойственное народному мироощущению, питало образы искусства. О новых ценностных ориентирах говорит интерес архитекторов к «фольклорным» мемориальным формам. В основе этого интереса лежали живые впечатления от увиденного на фронте и замеченного в повседневной жизни. Военные очерки Е. Габриловича, А. Платонова, К. Симонова рассказывали о скромных самодельных памятниках, часто встречавшихся на дорогах войны. «С особой болью, которая с тех пор живет во мне, не оставляя ни на минуту, я вспоминаю деревенское кладбище, – пишет Симонов в очерке «На старой смоленской дороге». – В Смоленщине они обычно бывают рядом с деревенькой, на холмике, под старыми раскидистыми деревьями. Деревенька маленькая – 20-30 избёнок, – а кладбище большое. Много, много старых, потемневших от непогод крестов <…>И когда смотришь на такой деревенский погост, чувствуешь, сколько поколений легло здесь в могилы, в свою землю, рядом со своими дедовскими и прадедовскими избами, чувствуешь, какая это деревня, какая это наша земля, как невозможно отдать ее, – невозможно так же, как невозможно вырвать из себя сердце и захотеть после этого все-таки жить». «Я говорю о себе, – продолжает он далее, – но знаю, что то же самое чувство испытали все, кто отступал почти два года назад по смоленским дорогам…» [Симонов, 1943].

Мысль о создании временных деревянных памятных знаков на местах погребений возникла под влиянием тех импровизированных памятников в виде березового столбика с вырезанной на нем звездой, деревянного колышка с фанерным листом, сбитого из досок и покрашенного деревянного обелиска, которые часто встречались на дорогах войны (рис. 13). Естественно, что источником вдохновения для пластической интерпретации малых мемориальных форм: временных памятных знаков на местах единичных захоронений и на небольших братских могилах стало деревянное русское надгробие.

Рис. 13. Временный деревянный памятный знак военных лет. Фотография 1946 г.

Нередко в своих проектах архитекторы, апеллируя к историко-архитектурным ассоциациям, обращались к известнейшим памятникам мирового зодчества. В качестве источника вдохновения важную роль начинает играть отечественная традиция. «Мы сумели по-новому понять и оценить не только красоту древних храмов, кремлей, монастырских ансамблей Москвы, Владимира, Новгорода, Пскова, но и художественную роль архитектуры Ленинграда…» [Задачи архитекторов..., 1942, с. 17] – отмечал Каро Алабян в своем выступлении на Х пленуме правления Союза архитекторов (апрель 1942 г.).

Широко использовалась архитекторами форма насыпного кургана, которая воскрешала древние мемориальные традиции. Символическое содержание этой формы было переосмыслено. Из памятника одному человеку курган превращался в памятник тысячам героев народной войны. В проектах военного времени курган становился то могучим постаментом для здания пантеона, то служил подножием монумента, то превращался в поросший травой холмик в основании небольшого надгробия.

Исторические аллюзии включали не только типологические и смысловые, но и стилевые параллели. Из арсенала художественных средств русского классицизма были заимствованы аллегорические образы Родины, Славы, Победы. Олицетворение Родины происходит на уровне архетипа, воплощаясь в образе Матери, надолго и прочно вошедшем в наше монументальное искусство. Глубоким проникновением в природу народной традиции отмечены деревянные надгробия (рис. 14/1-4; 15/1,2).

Рис. 14-1. Эскиз деревянного надгробия. Оленев М.Ф.

Рис. 14-2. Эскиз деревянного надгробия. Гайгаров Н.И.

Рис. 14-3. Эскиз деревянного надгробия. Дзисько М.М.

Рис. 14-4. Эскиз деревянного надгробия. Павлов Л.Н.

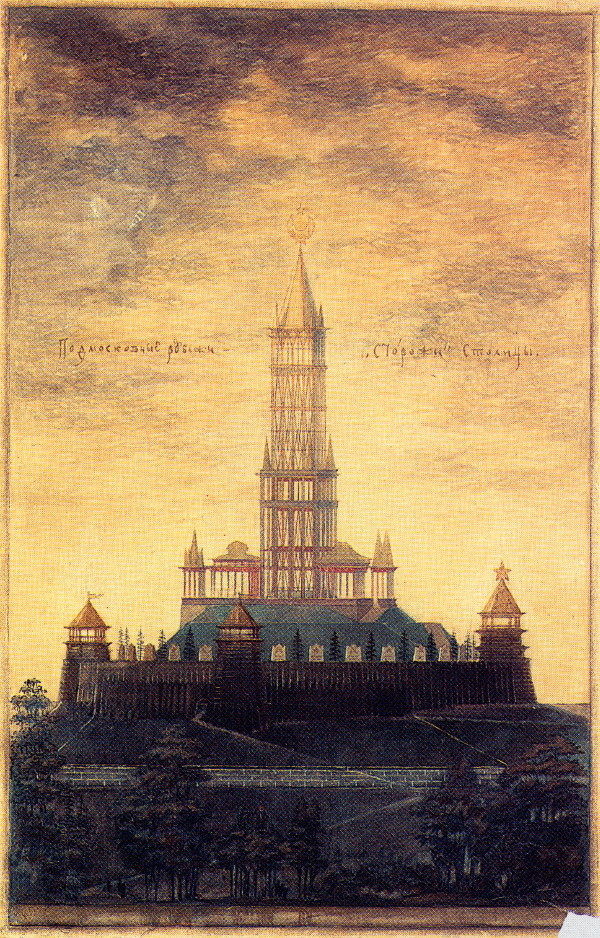

Рис. 15.1. Мемориальный ансамбль. Конкурсный проект под девизом «Подмосковные рубежи – сторожи столицы». Москва. 1942.

15.2. Асс В.Е. Военный некрополь. Конкурсный проект 1944.

Новации футурологических проектов Ивана Леонидова (общественный форум города в проекте центра Сталинграда, 1944) – самого одаренного из русских модернистов – наследуют социально-утопический пафос от идей русского космизма. Обязательным для художника является новое осмысление социального содержания, общественной функции создаваемого им произведения. Замысел архитектора сводился не столько к прославлению важного исторического события – победы в войне, сколько к мечте о победе над войной, победе созидания над разрушением, победе жизни над смертью. По замыслу архитектора это было некое структурное целое, то есть площадь-монумент, призванный стать общественным форумом города. Развернутую к Волге обширную площадь – место собрания тысяч людей – осеняла легкая криволинейная оболочка из металла, над которой возносился огромный золотистый шар. Стремительное движение взлетающей вверх оболочки умиротворялось спокойным величавым парением шара. Одухотворенная геометрия Ивана Леонидова предстает как символическая форма, обладающая художественным совершенством. Форма эта отождествляется с миропониманием и этическими идеалами мастера, прошедшего тяжелые испытания войны и стремившегося выразить страстную мечту о мире. Памятник не замкнут в себе, не отчужден в своем недосягаемом величии, а открыт навстречу человеку, вовлекает его в свое торжественное пространство. Меняется принцип взаимоотношения памятника с человеком. Памятник начинает «жить» среди людей. Организуя пространство, архитектор в первую очередь продумывал и выстраивал не функциональные процессы, а духовную атмосферу существования человека, откуда и свойственная его архитектурным мирам пространственная ауратичность.

Наш беглый взгляд на художественное развитие России после революции 1917 года и использование феноменологических методик позволяют судить о том, что само обращение к историческому опыту не может оцениваться как торможение активных новационных процессов. Речь идет о формах и методах интерпретации. Побудительные причины, источники вдохновения и принципы наследования зависят от конкретных причин и обстоятельств новой реальности. Значительную роль в характерных для данного времени процессах «художественной ревитализации» играет фактор случайности.

Наблюдения над палимпсестной природой послереволюционного художественного процесса помогают выявить особенности, скрытые от поверхностного взгляда, но обладавшие способностью разнообразными способами влиять на художника, входить в структуру и содержание его произведений, увеличивая степень сопротивляемости внешнему разрушительному воздействию. Их выявление и описание становится необходимой составляющей для выстраивания общей картины художественного развития.

ИСТОЧНИКИ

1. Задачи архитекторов в дни Великой Отечественной войны. Материалы Х пленума правления ССА СССР 22-25 апреля 1942 г. – Москва: Гос. архитектурное изд-во Академии архитектуры СССР, 1942.

2. Из пояснительной записки к проекту НКТП // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Т.2. – Москва: Искусство, 1975.

3. Из стенограммы совещания по проблемам мемориальной архитектуры. 3-5 июня 1946 г. // Советское изобразительное искусство и архитектура 60-х – 70-х годов. Сб. статей. – Москва: Наука, 1979.

4. Леонидов И. Палитра архитектора // Архитектура СССР, 1934, №10.

5. Мельников К. Рисунки и проекты // Константин Мельников. Каталог выставки. – Москва: Советский художник, 1989.

6. Мельников К.С. Архитектура моей жизни. Творческие концепции. Творческая практика / ред. А. Стригалев, А. Иконников, И. Коккинаки. – Москва: Искусство, 1985.

7. Симонов К. На старой смоленской дороге // Красная звезда, 1943, 17 марта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева Л. Агитационный фарфор // Москва-Париж: Каталог выставки. Т.2. Москва: Советский художник, 1981.

2. Иконников А.В. Архитектура и история. – Москва: Architectura. 1933.

3. Каплун А.И. Стиль и архитектура. – Москва: Стройиздат, 1985.

4. Хан-Магомедов С.О. «Сталинский ампир»: проблемы, течения, мастера // Архитектура сталинской эпохи: Опыт исторического осмысления. – Москва: КомКнига, 2010. – С. 10-24.

5. Хан-Магомедов С.О. Теоретические концепции творческих течений советской архитектуры. – Москва: ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре, 1974.

SOURCES

1. Iz poiasnitel'noi zapiski k proektu NKTP [From the report to the People Commissariat of the Heavy Industry project]. In: Mastera sovetskoi arkhitektury ob arkhitekture [Masters of Soviet architecture on the architecture]. Vol. 2. Moscow, Iskusstvo Publishers, 1975.

2. Iz stenogrammy soveshchaniia po problemam memorial'noi arkhitektury [From the transcript of the colloquium on the questions of memorial architecture]. 3-5 iiunia 1946 g. In Sovetskoe izobrazitel'noe iskusstvo i arkhitektura 60-kh–70-kh godov [Soviet representational art and architecture of the 1960-1970-s, A collection of articles]. Moscow, Nauka Publishers, 1979.

3. Leonidov I. “Palitra arkhitektora” [Architector’s colorbook]. In: Arkhitektura SSSR [Architecture of the USSR], 1934, №10.

4. Mel'nikov K. Risunki i proekty [Sketches and Projects], In: Konstantin Mel'nikov. Katalog vystavki [Konstantin Mel'nikov, An exhibition catalogue]. Moscow, Sovetskij hudozhnik, 1989.

5. Mel'nikov K.S. Arkhitektura moei zhizni. Tvorcheskie kontseptsii. Tvorcheskaia praktika [Architecture of my life, creative conceptions, and creative practice], Ed. Strigalev A., Ikonnikov A., Kokkinaki I. Moscow, Iskusstvo Publishers, 1985.

6. Simonov K. “Na staroi smolenskoi doroge” [At the Old Smolensk way]. In Krasnaia zvezda, 1943, March 17.

7. Zadachi arkhitektorov v dni Velikoi Otechestvennoi voiny. Materialy 10 plenuma pravleniia SSA SSSR 22-25 aprelia 1942 g. [Tasks of the architects in the days of the Great Patriotic War, Acts of 10th plenary session of the administration of the Union of Soviet Architects of the USSR]. Moscow, Gos. arhitekturnoe izd-vo Akademii arhitektury SSSR, 1942.

REFERENCES

1. Andreeva L. Agitatsionnyi farfor [Agitation Porcelain]. In: Moskva-Parizh: Katalog vystavki [Moscow-Paris, exhibition catalogue], T. 2, Moscow, Sovetskii khudozhnik Publishers, 1981.

2. Ikonnikov A.V. Arkhitektura i istoriia [Architecture and history]. Moscow, Architectura Publishers. 1933.

3. Kaplun A.I. Stil' i arkhitektura [Style and architecture]. Moscow, Stroiizdat Publishers, 1985.

4. Khan-Magomedov S.O. “Stalinskii ampir”: problemy, techeniia, mastera [“Stalin empire style”: questions, trends, and masters]. In: Arkhitektura stalinskoi epokhi: Opyt istoricheskogo osmysleniia [Architecture of Stalin era, To historical conceptualization]. Moscow, KomKniga Publishers, 2010. Pp. 10-24.

5. Khan-Magomedov S.O. Teoreticheskie kontseptsii tvorcheskikh techenii sovetskoi arkhitektury [Theoretical conceptions of creative trends in the Soviet architecture]. Moscow, CNTI po grazhd. str-vu i arhitekture, 1974.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. Алексеевы И.В. и О.В. Эскиз праздничного оформления Охотного ряда. Москва 7 ноября 1918.

Источник: ГТГ. Кат.II/25

Рис. 2. Альтман Н.И. Эскиз оформления площади Урицкого. Петроград 7 ноября 1918.

Источник: Агитмассовое искусство. Оформление празднеств. 1917-1932. Под. ред. В.П.Толстого. – Москва: Искусство, 1984. – Рис.24.

Рис. 3. Конёнков С.Т. «Павшим в борьбе за мир и братство народов». Барельеф у Кремлевской стены. 1918.

Источник: ГРМ

Рис. 4. Литературно-инструкторский поезд №1 с росписью неизвестного художника. Фото 1919.

Источник: Агитмассовое искусство Советской России. Материалы и документы. Под ред. В.П.Толстого. – Москва: Искусство, 2002. – С.122.

Рис. 5. Татлин В.В. Тарелка «Царевич», 1922.

Источник: Zsadova L.A. Tatlin. – Budapest: Corvina, 1983. – Ol.365, № 263.

Рис. 6. Петров-Водкин К.С. Блюдо «Свадебное», 1923.

Источник: Фарфор. Фаянс. Стекло 1917-1932. – Москва: Искусство, 1980. – С.19.

Рис. 7. Суетин Н.М. Блюдо с кобальтовым бортом «Супрематизм», 1923.

Источник: СПб. ГРМ, инв. СП-9.

Рис. 8. Чехонин С.В. Блюдо «Серп и молот», 1922. Москва.

Источник: ГТГ

Рис. 9. Щекатихина-Потоцкая А.В. Тарелка «Праздничный первомай», 1921.

Источник: Москва-Париж. Каталог выставки. – Москва: Советский художник, 1981. Т.2. Альбом. Р. 4.

Рис. 10. Дом К.С.Мельникова в Кривоарбатском переулке. 1927-1929. Аксонометрия (10.1), фрагмент фасада (10.2), мастерская (10.3), окно у лестницы (10.4), интерьер (10.5).

Источник: Два дома: дом Мельникова. Москва, вилла Гиетта Ле Корбюзье. Антверпен. – Москва: Музей архитектуры им.А.В.Щусева, 1995. – С. 17, 18, 19, 20, 25.

Рис. 11.1. Леонидов И.И. Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома. Панорама. 1934.

Источник: Гозак А.П. Наркомтяжпром Леонидова. – Москва, 2011. – С. 18.

Рис. 11.2. Леонидов И.И. Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома. Эскиз. 1934.

Источник: Гозак А.П. Наркомтяжпром Леонидова. – Москва, 2011. – С. 20.

Рис. 12.1. Окс Е.Б. На марше. 1942. Б., тушь, перо.

Источник: ЦМ ВОВ Первая публикация Русское искусство. IV/2005. – С.59.

Рис. 12.2. Осенев Н.И. «Катюши» на фронтовых дорогах. 1943. Б., кар.

Источник: ЦМ ВОВ. Память и время. Из художественного архива Великой Отечественной войны 1941-1945 г. – Москва: Галарт, 2011. – С. 52.

Рис. 13. Временный деревянный памятный знак военных лет. Фотография 1946 г.

Источник: Память и время. Из художественного архива Великой Отечественной войны 1941-1945 г. – Москва: Галарт, 2011. – С. 213.

Рис. 14. Эскизы деревянных надгробий: Оленев М.Ф. (14.1); Гайгаров Н.И. (14.2), Дзисько М.М. (14.3), Павлов Л.Н. (14.4).

Источник: Память и время. Из художественного архива Великой Отечественной войны 1941-1945 г. – Москва: Галарт, 2011. – С. 220, 218, 217, 225

Рис. 15.1. Мемориальный ансамбль. Конкурсный проект под девизом «Подмосковные рубежи – сторожи столицы». Москва. 1942.

Источник: Память и время. Из художественного архива Великой Отечественной войны 1941-1945 г. – Москва: Галарт, 2011. – С. .242.

15.2. Асс В.Е. Военный некрополь. Конкурсный проект 1944.

Источник: Память и время. Из художественного архива Великой Отечественной войны 1941-1945 г. – Москва: Галарт, 2011. – С. 243.

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 59 (2025, 3)

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)