O.S. DAVYDOVA Attraction back. The “Ancient” City of Khara-Khoto in the Iconography of Russian Symbolism (episode from the creative work of Anatoly Mikuli)

ATTRACTION BACK. THE “ANCIENT” CITY OF KHARA-KHOTO IN THE ICONOGRAPH OF RUSSIAN SYMBOLISM (EPISODE FROM CREATIVE WORK ANATOLY MIKULI)

UDC 7.036.45+7.049.1

Author: Davydova Olga Sergeevna, Ph.D. in the History of Arts, Leading Researcher Associate at the Scientific Research Institute of Theory and History of Arts of the Russian Academy of Arts (21 Prechistenka street, Moscow, Russia, 119034), e-mail: davydov-olga@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-6834-3291

Summary: The article is devoted to the study of the unique inner nature of iconographic searches of symbolic artists, associated with longing for finding an ideal imaginative space, harmonious with creative dreams and saturated with hermetic memory. The attraction to the unattainable and unknown world, which was the result of the sense of time that had become complicated in symbolism, in which the feeling of a continuous connection between the departed epochs arose, between archaic antiquity and the present, organically developed against the background of real geographic journeys and archaeological discoveries of the turn of the XIX-XX centuries that gave the artists an impulse to writing your own visual images. In this article, this poetic synthesis of the physically preserved details of the past with the lyrical fantasy and philosophical intuition of the masters themselves was first considered on the artistic-historical material, completely new for art studies dealing with the creative problems of Art Nouveau. The scientific analysis of the research is based on the history of the influence of the dead city of Khara-Khoto, discovered by Russian scientists in 1907-1909 during the expedition to Mongolia, on figurative thinking of the symbolist artist, poet and musician Anatoly Mikuli, repressed in 1936 and again returned to the historical context of Russian art.

Keywords: Art history, Symbolism, Art Nouveau, Modernism, Iconography, Poetics, romantic travels, ideal space, perfect time, Аntiquity, Buddhist art, Khara-Khoto, Anatoly Mikuli

ВЛЕЧЕНИЕ НАЗАД. «ДРЕВНИЙ» ГОРОД ХАРА-ХОТО В ИКОНОГРАФИИ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА (ЭПИЗОД ИЗ ТВОРЧЕСТВА АНАТОЛИЯ МИКУЛИ)

УДК 7.036.45+7.049.1

Автор: Давыдова Ольга Сергеевна, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (НИИ РАХ; 119034, Москва, Пречистенка, 21); е-mail: davydov-olga@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0002-6834-3291

Аннотация: Статья посвящена исследованию уникальной внутренней природы иконографических поисков художников-символистов, связанных с тоской по обретению идеального образного пространства, органичного творческим мечтам и насыщенного герметичной памятью. Влечение к недостижимому и неведомому миру, ставшее следствием усложнившегося в символизме чувства времени, в котором пробудилось ощущение непрерывной связи между ушедшими эпохами, между архаической древностью и настоящим, развивалось на фоне реальных географических путешествий и археологических открытий рубежа XIX–XX столетий, дававших художникам импульс к сочинению собственных визуальных образов. В данной статье поэтический синтез физически сохранившихся деталей прошлого с лирической фантазией и философской интуицией самих мастеров впервые рассмотрен на художественно-историческом материале, совершенно новом для искусствознания, занимающегося творческой проблематикой модерна. В основе аналитической базы исследования лежит история влияния мертвого города Хара-Хото, обнаруженного русскими учеными в 1907–1909 годах во время экспедиции в Монголию, на образное мышление художника-символиста, поэта и музыканта Анатолия Францевича Микули, репрессированного в 1936 году и вновь возвращаемого в исторический контекст русского искусства.

Ключевые слова: искусствознание, символизм, модерн, модернизм, иконография, поэтика, романтические путешествия, пространственно-временной идеал, Древность, буддийское искусство, Хара-Хото, Анатолий Микули

Ссылка для цитирования:

Давыдова О.С. Влечение назад. «Древний» город Хара-Хото в иконографии русского символизма (эпизод из творчества Анатолия Микули) / О.С. Давыдова // Артикульт. 2018. 32(4). С. 121-141. DOI: 10.28995/2227-6165-2018-4-121-141

Дальше, дальше в края неизвестности,

В склеп неcбывшихся снов, летаргии мечты…

Анатолий Микули. 22.VI.1908

От романтических порывов XIX века художники эпохи модерна унаследовали «охоту к перемене мест», вдохновляющую страсть к длительным блужданиям и путешествиям, мечтательную тоску по нездешним и, в сущности, недостижимым странам. Неслучайно лейтмотив поиска идеального пространства стал ведущей смысловой нитью в теории символа Андре Жида («Странствие Уриана», 1893; см.: [Жид, 2002]). На более раннем этапе ритм «хождений» в поисках неведомого, но влекущего, как Рай, места – будь то сад, город, государство – сказался в рифмах поэзии Шарля Бодлера (эту тему тонко разработал Вальтер Беньямин во второй главе эссе о Бодлере «Фланер» см.: [Беньямин, 2015]) или в жизнеспасительном бегстве на Восток предтечи символизма Жерара де Нерваля [де Нерваль, 1912; де Нерваль, 1986]. Египет, Греция, Турция, Индия и Средняя Азия, овеянные для европейских и русских художников пеленой Древности, стали влекущим воплощением «сияния дней Востока» [де Нерваль, 1912, с. 19]. Сравниться с избыточной роскошью фантазии «подлунных стран» могли лишь экзотические дали, в которых также выкристаллизовывались образные пласты новых сюжетов символистской и модернистской живописи, – такие, например, как Таити Поля Гогена (см. Гоген «Ноа-Ноа»: Тугендхольд, 1918), Майорка бельгийского художника-символиста Вильяма Дегува де Нункве [Trenc, 2012] или Африка Александра Яковлева (подробнее об этом см.: [Чёрный рейд…, 2017]), художественное мировоззрение которого формировалось в эпоху пластических поисков модерна и неоклассицизма. Вслед за романтиками художники-символисты и их продолжатели в своем творческом воображении навсегда утеряли чувство оседлости – причем как в пространстве, так и во времени. Не столько потребность к преодолению географических границ повлекла в 1907 году Валентина Серова и Льва Бакста на остров Крит и в Грецию [Бакст, 1923], ставшую таким же притягательным образом Древней Эллады для Василия Денисова, Сергея Коненкова и Анатолия Микули в 1912 году [Конёнков, 1980, c. 14, 17, 222-224], или с конца 1910-х годов неоднократно побуждала Павла Кузнецова углубляться в Саратовские степи вплоть до «Туркистании», а в Кузьму Петрова-Водкина вселила энтузиазм совершить турне на велосипеде по Европе в 1901 году, а затем предпринять экзотическое путешествие по Северной Африке и Пиренеям (1907) [Неклюдова, 1991; Степанова, 2006]. Интересно отметить, что национальным эквивалентом полумифических полуреальных стран, манящих светом недостижимой мечты, для многих русских художников эпохи модерна были Северные края – дальние и не очень. Так, например, в 1902 году, еще до поездок на Восток, пространством, наделенным потенциальной новизной художественных импульсов, для Павла Кузнецова стал Русский Север (вслед за старшими коллегами и наставниками Валентином Серовым и Константином Коровиным, совершивших поездку на Север и в Скандинавию в 1894 году; в 1897 году Коровин еще раз побывал на Севере, повлиявшем на обращение «русского импрессиониста» в ряде произведений к более лапидарно выразительному в своей ритмической концепции языку модерна). Следуя плану, составленному Саввой Мамонтовым, как некогда он составлял маршрут для Коровина и Серова, Кузнецов отправился в Архангельск, на Северную Двину, а затем проплыл вокруг Скандинавии, мимо берегов Норвегии и побывал в Стокгольме, обретя особый холодноватый жемчужно-голубой оттенок своей образной палитры в ранний символистский период [Давыдова, 2010]. В этом контексте нельзя не вспомнить этнографические исследования и путешествие к зырянам Василия Кандинского, давшие важный внутренний импульс на этапе формирования творческих принципов его образной системы [Путешествие В.Кандинского…, 2012]; или серьезных изысканий в области отношений между искусством и археологией Николая Рериха (в 1898 году он даже дебютировал в качестве лектора по предмету «Художественная техника в применении к археологии» в Санкт-Петербургском археологическом институте), развивавшихся на фоне увлечения Древней Русью, «скифией», интереса к Индии и буддийскому искусству.

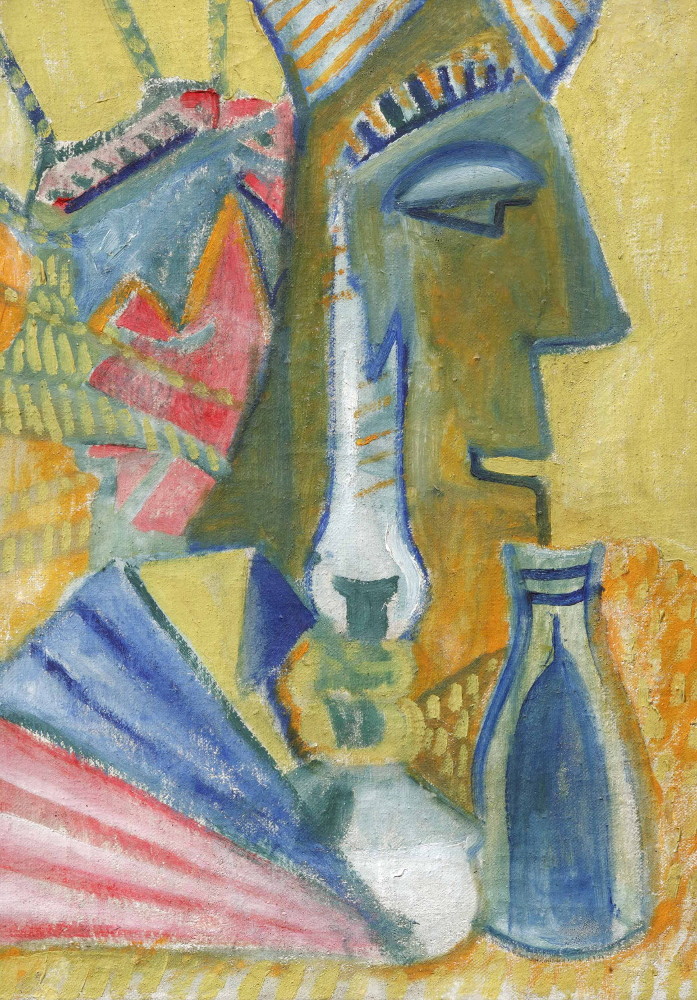

Постижение незнакомых стран было связано с поиском идеальных пространственно-временных контрапунктов, в которых прошлое силой искусства жило бы также органично, как и утекающее с каждой минутой настоящее. Язык искусства, сохранявший в визуальных образах следы жизни, ушедшей вглубь веков, внушал ощущение того, что незримое и неявное также близко и насущно, как физическая реальность обретаемых мест – даже если они обладали природой воображаемых воспоминаний (см., например, А.Ф. Микули «Натюрморт. Воображение (воспоминание о Хара-Хото)», 1910-е, Собрание Романа Бабичева; рис. 1). Архаическое начало, пробуждавшееся во время знакомства с неведомыми прежде берегами, стирало в сознании границу между жизнью и смертью, между духовным и материальным, между призрачным, платоническим, иллюзорным и телесным, между прошлым, населенным разноликими идеалами, и собственным настоящим, способным вести органичный диалог с потусторонним миром. Именно поэтому даже в путешествиях по реальным странам для художников, наделенных поэтически-ассоциативным, символистским мышлением, главным было то разрастающееся в потенциальных образных смыслах зерно воображения, зерно искусства, которое побуждало к экзистенциальным прозрениям через соприкосновение с историей и ее масками.

Рис. 1. А.Ф. Микули. Натюрморт. Воображение (воспоминания о Хара-Хото). 1910-е. Холст, масло. 49,5×36.

Совершенно уникальный пример подобного поэтико-философского сближения с прошлым через «географию» и «археологию» нового (при этом, древнего) пространства представляет собой сюжет, странно выпавший из аналитического искусствоведческого контекста эпохи модерна – обретение мертвого города Хара-Хото и отражение его образа в живописи. Влияние этого открытия на мироощущение художников начала XX века, как и его главный «иконограф» – Анатолий Францевич Микули – были практически полностью забыты. Именно поэтому настоящее обретение утраченного исторического воспоминания связано не только с обнаружением еще одного источника формирования непрерывного в своей преемственности, «константного» чувства времени в творческих образах символистов – чувства, в котором пульсировало эхо архаичного, ориентированного на вечность начала, – но и с обретением нового имени в русском искусстве эпохи модерна и «модернизмов».

Профессиональный музыкант, виртуозный исполнитель произведений Никколо Паганини, талантливый художник и поэт Анатолий Францевич Микули (1882, Варшава – 1938, Магаданский ГУЛАГ) принадлежал к элите русской культуры первой трети XX века. Его музыкальные и художественно-поэтические мечты органично отражают психологический строй символистских идеалов, в живописных и графических произведениях развивая выражение эмоциональной палитры почти до экспрессивных, а порой и авангардно экспрессионистических пластических решений. Не удивительно, что поэтика искусства Микули, органично существуя в образном кругу тем, связанных с интуитивно постигаемым миром души, после революции оказалась совершенно чуждой новой физически самоутверждавшейся реальности. Чуждым советской действительности оказался и сам Анатолий Францевич. 27 сентября 1936 года Микули осудили по статьям 58-4 и 58-11 УК РСФСР за участие в «контрреволюционной троцкистской группе». По делу 1936 года Анатолия Францевича приговорили «к 6 годам лишения свободы с поражением в правах на 2 года» и сослали в ИТЛ Дальстроя (Магаданская область). На суде Анатолий Микули своей вины не признал [Анатолий Францевич Микули. Следственное дело по реабилитации, 1956–1957]. 7 апреля 1938 года Тройкой УНКВД по «Дальстрою» Анатолий Францевич был приговорен к расстрелу по дополнительно возникшему делу за то, что он «систематически проводил контрреволюционную пропаганду, организовывал саботаж, призывал заключенных к массовым отказам от работы» [там же, Л. 5]. После посмертной реабилитации в 1957 году творческая личность и художественное наследие Анатолия Микули долгие годы оставались вне поля специального исследовательского внимания1.

Творческая биография Анатолия Микули (рис. 2, 3) преисполнена лирическо-трагическим ощущением жизни, воспринимаемой через духовную сферу искусства, что было почти на естественном уровне присуще многим артистическим натурам, формирование и творческий расцвет которых пришелся на эпоху модерна. В данной статье мы не будем подробно останавливаться на описании жизненного пути Анатолия Францевича, адресуя читателя к недавно вышедшей статье [Давыдова, 2018]. Однако наиболее значимые вехи все же отметим, так как именно в ходе работы с биографическими документами были обнаружены иконографические истоки серии работ Микули, навеянной поэтическими переживаниями образа Хара-Хото. В ходе исследования удалось установить и важные для понимания поэтики и стилистики искусства Микули факты, позволяющие не только восстановить этапы его профессионального образования как музыканта, учившегося в Москве и стажировавшегося в Женеве, Праге и Варшаве, но и найти подтверждения его серьезного отношения к живописи с юношеских лет. В 1890-е годы Анатолий Францевич занимался в Рисовальной школе Саратовского общества любителей изящных искусств. В его архиве сохранилась групповая фотография учеников, подаренная Микули одним из организаторов этого Общества, профессиональным художником Гектором Павловичем Баракки с весьма красноречивой надписью: «На добрую память от уважающего Вас учителя. Г. Баракки. 30 мая 1898» (Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой). Педагогический вклад Баракки в русское искусство весьма значителен, его учениками были Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Петр Уткин, тонкую фигуру которого можно видеть и на фотографии из архива Анатолия Микули, сидящего рядом с другим значимым для истории русского искусства художником-педагогом В.В. Коноваловым.

Рис. 2. Анатолий Францевич Микули. Фотография 1905 года

Рис. 3. А.Ф. Микули. Серафим. 1936. Бумага, графитный и цветной карандаши. 23х16.

В 1900-е годы Анатолий Микули вращался среди московских художников разных творческих направлений: из мастеров круга «Голубой розы» до конца дней свободы он был дружен с Василием Милиоти, который, вероятно, под влиянием игры Микули, создал феерически-фантазийный образ Никколо Паганини, находившийся в собрании музыканта («Paganini. Largo. Allegro», 1931, Собрание Е.Г. Гусевой; рис. 4). Динамичные пластические поиски, насыщенные смелыми формальными, порой «кубофутуристическими» ходами и интенсивными колористическими сочетаниями, сближали Анатолия Микули с художниками раннего авангарда, что стало причиной его участия в первой выставке «Бубнового валета» (1-ая выставка «Бубнового валета», декабрь 1910 – январь 1911 года, Москва: № 168 «Встреча»). Лирическая метафоричность, зачастую лежащая в основе образных ребусов живописи Микули, в которой к самозабвенному мечтательному началу примешивается нечто лубочно-народное, фольклорно-городское в духе русских неопримитивистов и сезаннистов, также сближала его с художниками раннего авангарда, а отчасти и с их «предтечами» на пути модернизации живописи – художниками «Голубой розы». Что-то похожее на «куликованье», на детскую наигранность «скаканья» на деревянной лошадке «да-да» проскальзывает не только в пластических интонациях живописи Микули, но и в вербальных мотивах его единственного опубликованного поэтического сборника «Птица-Галка» (Москва, 1916; см. рис. 5), само название которого говорит о намеренно упрощенной детскости поэтики.

Рис. 4. В.Д. Милиоти. Paganini. Largo. Allegro. 1931. Бумага на картоне, акварель. 20х28.

Рис. 5. А.Ф. Микули. Обложка стихотворного сборника «Птица-Галка», Москва, 1916.

Тонкое лирическое чувство, выросшее на основе мелодичной интонации русской пейзажной «тургенево-левитановской» культуры, укрепляло его связи с членами «Союза русских художников», к которым была близка старшая двоюродная сестра Анатолия Францевича. Профессиональная художница Мария Семеновна Смирнова, закончившая Московское училище живописи, ваяния и зодчества, оказала большое влияние на развитие душевного и образного мира брата. Благодаря ей Микули вошел в круг общения с Константином Коровиным, Мануилом Аладжаловым, Василием Переплетчиковым и Николаем Мещериным.

Рубеж 1910-х годов отмечен кульминацией дружеских отношений Анатолия Микули со скульптором Сергеем Тимофеевичем Конёнковым, скульптором и литератором Иваном Федоровичем Рахмановым и художником Василием Ивановичем Денисовым, с которыми он совершил вышеупомянутое путешествие в Грецию. Примечательно, что древнюю Аттику путешественники воспринимали сквозь звуковую призму музыки Моцарта, наигрывавшегося Анатолием Францевичем на скрипке. Свое видение творческой личности Микули Конёнков отразил в портрете друга («Портрет скрипача А.Ф. Микули», 1912, дерево; ГТГ; рис. 6), создав лирически созерцательный, но при этом волевой по характеру образ музыканта, наделенного трагически проницательной чуткостью поэта. Неслучайно в 1920-м году в книге «С.Т. Конёнков» Сергей Глаголь процитирует слова одного из участников поездки, ученика Конёнкова и близкого друга Анатолия Микули Ивана Рахманова, одним из первых оставившего отзыв о впечатлении, производимом скульптурой: «Теперь Вы подходите к портрету из окрашенного дерева молодого скрипача Анатолия Микули: его темные кудри наподобие изгибающихся щупальцев спрута, трагически обрамляют тонкое бледное лицо, с печатью неизгладимого страданья… <…> Это новый сфинкс трагический и прекрасный» (цит. по: [Глаголь, 1920, с. 34]). Описанию, раскрывающему не только внешние черты эстетики модерна в области стилизации визуального языка, но и внутреннюю психологию портретируемого, не противоречит и душевное самоощущение Анатолия Микули. По-символистски метафорической образности, присущей портрету Конёнкова (например, стелющиеся, точно «черные водоросли», волосы, напоминающие волнистые кудри врубелевских «демонов»), органично, но более сумрачно, вторят стихотворные строчки самого Микули: «Тоской бесцельною на дальнем океане / Опутался мой мозг, как черною травой…» [Микули, 1908].

Рис. 6. С.Т. Конёнков. Портрет скрипача А.Ф. Микули. 1912. Дерево. ГТГ.

Для истории русского изобразительного искусства особенности визуальной поэтики Анатолия Микули представляют большой интерес с точки зрения самобытного примера фантазийно-мистического направления в символизме. Фантастический элемент получил менее сильное развитие в национальном варианте символизма, преимущественно сохранявшем лирико-метафорическую взаимосвязь художественного образа (даже отвлеченного) с логически узнаваемой пластической реальностью. Конечно, связь с внешней реальностью присуща и творчеству Микули, однако прием абстрагирования предметной среды у него доминирует, тем более, если не знать поэтических призм его внутреннего зрения. Принципы символизма в его экспрессивно-лирическом варианте продолжали отражаться в образном строе произведений Микули вплоть до последней работы художника-музыканта – графической композиции 1936 года «Серафим» (см. рис. 3), сопровожденной собственными стихотворными строчками, написанными в 1916 году: «Осенний ветер дни ломая, / Сорвал венок моих страстей» (Собрание Е.Г. Гусевой). Примечательно, что именно осень 1936 года стала той роковой вехой, которая навсегда прервала свободный творческий ход жизни мастера. Неслучайно и то, что последние экспозиции, в которых участвовал Анатолий Францевич, были связаны с группой художников «Амаравелла» (1923–1930)2, во многом продолживших развиваться в русле символистского искусства.

Произошедшее в 1920-х годах сближение Микули с более молодым поколением художников группы «Амаравелла», с одной стороны, закономерно, с другой, имело под собой прежде всего основание поэтического, а не философско-идейного характера. Об этом писал и один из корифеев группы Б.А. Смирнов-Русецкий: «[Микули] был от нас несколько в стороне и по мировоззрению, и по живописи, в которой были влияния как декадентских течений и Врубеля, так и Ван Гога» [Смирнов-Русецкий, 2008, с. 68] (в 1916 году Микули опубликовал стихотворение, посвященное «Кисти Ван Гога» [Микули, 1916]). Сближаясь с «амаревеллистами» в интуитивном ощущении наличия иной душевной реальности, связывающей настоящее с прошлым и будущим незримой внутренней цепью, Микули обладал христианским религиозным мировоззрением. Иными словами, с точки зрения творческой концепции, в видимых образах отражавшей лирическую субстанцию души, Микули, действительно, был близок к группе «Амаравелла», но происходило это не на почве увлечения философией космизма и культа философско-эстетических идей Николая Рериха, а на основе внутренних принципов погружения творческого зрения во внетелесную, имматериальную жизнь души, не менее космическую, чем окружающая вселенная. «Космизм» Микули был сугубо поэтического характера, что соответствовало артистическому мироощущению рубежа XIX–XX столетий, самоосознававшему полноту мира благодаря творческой и эстетической, а не философской в строгом смысле этого понятия или научной интуиции. Причем, Анатолий Микули был увлечен теми же возможностями художественного языка, что и, например, в ранний период своего творчества Николай Рерих, поклонниками которого были «амаравеллисты», но развивал их в границах собственного образного мира. Истоком прозрения в иные сферы для Микули были, прежде всего, музыка и лирика, а не логика или религиозно-философские учения. Неслучайно даже в конце 1920-х – начале 1930-х годов он продолжал не только писать собственные стихотворения, наделенные утонченной символистской образностью, но и выписывал совершенно несвоевременные в условиях социальной реальности стихотворения из сборника «Трофеи» «парнасца» Жозефа Марии де Эредиа, когда-то так любимого художниками эпохи модерна, например, мастерами группы «Наби». Если же говорить о характерном для символистов «влечении назад», влечении к архаике, то между Микули и Рерихом можно отметить и некоторые совпадения в точке отсчета их разных по духу визуальных импровизаций. В частности – увлечение открытиями археологии. Однако пространство сближения с прошлым у каждого из художников было свое. В раскрытии поэтики произведений Микули большую роль играет «золотая пыльца» воспоминаний о мёртвом городе Хара-Хото (см., «Маска», 1910-е – начало 1920-х, Частное собрание; рис. 7), способствовавшем творческой визуализации его внутренних видений.

Рис. 7. А.Ф. Микули. Маска. 1910-е – начало 1920-х.Холст, масло. 52×76.

Дорога к древнему тангутскому городу Хара-Хото, описанному Марко Поло в «Книге чудес света» под названием Эдзина и находящемуся в южной части пустыни Гоби на границе Монголии с Китаем, в анналах которого он назван «Огненным городом», была открыта русским военным географом, путешественником Петром Кузьмичем Козловым во время специальной экспедиции Русского географического общества в Монголию в 1907–1909 годах: «Таинственный голос дали будит душу: властно зовёт её снова к себе. Воображение рисует картины прошлого…» [Козлов, 1948], – писал Козлов, вспоминая свои встречи с «грандиозной природой Азии» [там же]. Со II в. до н.э. оазис в низовьях реки Эдзин-гол (в переводе с монгольского – «Черная» река) являлся форпостом Китая, защищая его от набегов кочевников. В X веке на месте старой китайской крепости Тунчэн (около VI в.), власть над которой переходила то Тибету, то тюркским князьям, появившиеся на исторической сцене тангуты основали город Хара-Хото («Черный Город», то есть город на Черной реке), столицу своего нового государства Си Ся («Западное Ся»), через которую проходил Великий шелковый путь. Сами тангуты свой «национальный» дух и самоощущение среди соседей отразили в своеобразном эпосе «Крупинки золота на ладони» (конец XI – начало XII вв.): «Тангуты смело и бодро идут вперед, <…> Тибетцы большей частью чтут будд и монахов, / Китайцы же все любят светскую литературу» (цит. по: [Самосюк, 2006, с. 25]). И, тем не менее, государство тангутов просуществовало недолго – 245 лет. В 1227 году «Западное Ся» было завоевано войсками Чингисхана на его пути в Китай. Однако окончательно Хара-Хото погиб в XIV веке: в 1372 году во время сражений он был иссушен хитроумными китайцами, отведшими русло реки от города. Тем не менее, до начала XX века сокровищами Хара-Хото не удавалось овладеть никому. Монголы-кочевники, почитая «мёртвый, черный город» как священный и боясь духов и наваждений, страшились приближаться к его развалинам и тщательно скрывали путь к древним стенам. Благодаря романтическому энтузиазму и упорству русских ученых, с 1907 года многие из легендарных сокровищ, затерявшихся в песчаных вихрях, вновь обрели зримость. В результате археологических раскопок в Хара-Хото удалось найти ценнейшие предметы художественной и религиозной культуры тангутов – глиняные статуи буддийских божеств с позолоченными лицами (в связи с мотивами, визуально и метафорически разрабатывавшимися Микули, стоит упомянуть о нескольких отдельно найденных экземплярах стекловидных глаз из топаза и горного хрусталя, переживших глиняную оболочку своих скульптурных владельцев, в собрании семьи Микули сохранился рисунок карандашом «Глаз», б. д., ассоциативно связанный с декоративными и смысловыми особенностями древних находок), ритуальные короны, богатейшая библиотека из 2000 книг, множества рукописей и свитков на мертвом тангутском языке, расшифровать который удалось с помощью обнаруженного в той же библиотеке тангутско-китайского словаря (здесь же была обретена и знаменитая книга «Китаб и Синдбад» – рассказы семи мудрецов, а также книга гаданий).

Большое влияние на воображение художников-символистов, являвшихся современниками открытия, имели обнаруженные в Хара-Хото разноцветные буддийские образы на полотне и шёлке, расписанные красной, голубой и золотой краской, и отправленные Козловым в Санкт-Петербург. Найденные в Хара-Хото артефакты оказались достаточно многочисленными и имели большой резонанс в обществе. В этом плане показательна одна из художественно-критических заметок Александра Бенуа, писавшего о событиях в музейной жизни 1910 года: «Не перестает пополняться и устраиваться музей Александра III. Новый хранитель музея г. Нерадовский обнаружил похвальное рвение, перевесив почти все картины – труд колоссальный. <…> В картинном отделении приобретения идут по-прежнему случайно, бессистемно и вяло. Зато превосходным становится этнографический отдел, куда, между прочим, поступили и чудом сохранившиеся изумительные сокровища азиатского искусства, откопанные в Хара-Хото экспедицией полковника Козлова.**) Временно покупки выставлены в среднем зале художественного отделения» [Бенуа, 1911, л. 23]. В настоящее время большинство из них хранятся в собрании Государственного Эрмитажа (переданы из Русского музея в 1933 году), около 3500 инвентарных номеров которого включает живопись, скульптуру и памятники археологии. Около 8000 единиц хранения текстов находится в Институте восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург). Стоит отметить, что, по мнению эрмитажных исследователей искусства из Хара-Хото, его образность и художественный язык представляют собой один из ранних примеров синтеза «китайского» и «тибетского» стилей с элементами художественных традиций Центральной Азии (подробнее см.: [Самосюк, 2006]).

О впечатлениях, испытанных первыми зрителями произведений, которых изначально было больше, чем удалось сохранить в ходе археологических работ, писал сам Козлов: «Когда мы раскрыли эти образа, перед нами предстали дивные изображения сидящих фигур, утопавших в нежно-голубом и нежно-розовом сиянии. От буддийских святынь веяло чем-то живым, выразительным, целым; мы долго не могли оторваться от созерцания их – так неподражаемо хороши они были... Но стоило только поднять одну из сторон того или другого полотна, как большая часть краски тотчас отделилась, а вместе с нею, как легкий призрак, исчезло все обаяние и от прежней красоты осталось лишь слабое воспоминание...» [Козлов, 1948]. Большое воздействие на творческое воображение видевших искусство из Хара-Хото, воочию или по фотографиям, должны были оказать фрагменты настенной живописи, в которой, помимо ликов святых, присутствовали изображения странных существ: рыб с человеческими головами, драконов, двухголовых птиц. Мотив птиц, наиболее камерный и лиричный по своему характеру из всех перечисленных образов Хара-Хото, символизирующий место, лишенное страданий и наполненное светом (см., например, фрагмент настенной росписи из Хара-Хото «Чистая земля Будды Амитабхи», XIII–XIV вв., ГЭ), является частым и в поэтико-визуальном мире Микули, встречаясь как в живописи, так и в поэзии, или в их графическом синтезе. Именно в таком радужно-сказочном контексте «птичий мотив» присутствует в карандашной импровизации «Восточный арабеск» (б. д., Собрание Е.Г. Гусевой; рис. 8, см. рис. 6), виртуозно построенной на игре формами и смыслами как визуальными форшлагами на фоне поэтически цельного сюжета, гранича, несмотря на наличие вроде бы взаимосвязанного действия, с областью вдохновенного абсурда. Неслучайно, и стихотворный сборник «Птица-Галка» Микули не только носит птичье название, но и отражает образ ее небесного паренья на авторской обложке, невзначай воскрешая шутливую (но такую реально трагическую для мечтательной души) мысль, позже записанную Микули в альбом дочери: «Небесная задача (трудная задача)» [Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой].

Рис. 8. А.Ф. Микули. Восточный арабеск. Б.д. Бумага, пастель, карандаши цветные. 27х17,5.

В живописном цикле Микули, созданном под впечатлением от обретения Хара-Хото, не следует искать буквальных исторических копий. В его творчестве, как и вообще в искусстве символистов, ценно проявление собственной мифотворческой интуиции, создававшей новый художественный мир на основе импульса знания и чувства. На иконах, происходящих из Хара-Хото, представлен почти весь пантеон тибетского буддизма. Однако многоликие бодхисатвы, возрождающиеся в мире живых существ на пути к обретению просветления и окруженные пирамидами из рук и голов; краснотелые (синие или белые) Будды, символизирующие мудрость, сострадание, высшую радость в состоянии блаженной пустоты; тибетские монахи и отшельники-поэты, медитировавшие в уединенных местах, преисполненных векового покоя (таких, например, как кладбища); сверхъестественные (волшебные для художника) силы сиддхи, летавшие над землей и обладавшие разными магическими способностями, – одним словом, весь странный загадочный визуальный мир, обретенный под песками мертвого города, был синтетически воспринят и экспрессивно опоэтизорован Микули в духе собственной фантазии о нем сквозь призму культуры Центральной Азии (см., например, «Тибетский божок. Хара-Хото», 1910-е – начало 1920-х, Собрание Романа Бабичева, рис. 9; «Зовы прошлого. Хара-Хото», 1910-е – начало 1920-х, Собрание Романа Бабичева, рис. 10; «Хара-Хото. Черные вороны», 1910-е – начало 1920-х, Собрание Романа Бабичева, рис. 11; «Маска», см. рис. 7, и др.). Вот почему иконография произведений художника не копирует напрямую религиозные сюжеты и психологию образов, присущих находкам из Хара-Хото, а эмоционально взвинчено передает отголоски этого мира, вошедшего одной из граней образа Древности в собственные творческие смыслы и иконографию произведений Микули. Наиболее очевидный на формальном уровне пример – мотив множественных профилей, цветными силуэтами наслаивающихся друг на друга, и напоминающих визуальные приемы образов из Хара-Хото, находящихся ныне в собрании Эрмитажа. Сравним, например, «Зовы прошлого. Хара-Хото» (см. рис. 10) и фрагмент тангки (живописный свиток на буддийский сюжет) «Самвары Яб юма» (вторая половина XII – XIII вв., ГЭ; рис. 12, 13), с изображением четырехликого (центральный синий лик обращен на Восток, желтый – на Юг, зеленый – на Север, красный – на Запад), трехглазого божества, стоящего на солнечном круге на пестром лотосе на фоне мандорлы из языков пламени. В связи с поэтическим притяжением символистов к сложным многомерным духовным аурам, стоит заметить, что три глаза двенадцатирукого Самвары, охватывающего двенадцать истин, видят три мира и три времени; а тибетский термин «Яб юм» – «отец-мать» – означает «высшую духовную идею единства противоположных начал мироздания» [Ганевская, 2004, с. 348], иконографически выраженную в любовных объятиях пары божеств, через мужское и женское начало символизирующих союз мудрости и сострадания [Cамосюк, 2006, с. 410- 411].

Рис. 9. А.Ф. Микули. Восточный божок. 1910-е – начало 1920-х. Холст, масло. 71×55,5.

Рис. 10. А.Ф. Микули. Зовы прошлого. Хара-Хото. 1910-е – начало 1920-х. Холст, масло. 57,5×67.

Рис. 11. А.Ф. Микули. Хара-Хото. Черные вороны. 1910-е – начало 1920-х. Картон, масло. 27,7×42,7.

Рис. 12. Самвара Яб юм. Фрагмент. Вторая половина XII – XIII вв. Льняное полотно, клеевые краски. 98х69. Государственный Эрмитаж.

Рис. 13. Самвара Яб юм. Фрагмент. Вторая половина XII – XIII вв. Государственный Эрмитаж.

Памяти мертвого города, как удалось выявить на момент данной публикации, Микули посвятил несколько композиций разного характера – программных (к настоящему моменту выявлено 5 произведений) и абстрактно ассоциативных (в частности, «Натюрморт. Воображение», см. рис. 1; «Композиция», 1910-е, Собрание Романа Бабичева рис. 14), сливающихся с другим реальным источником творческих грез Анатолия Микули – с природой Крыма, древняя элегическая архаика которого влекла его к себе с 1900-х годов. Некоторые из произведений серии «Хара-Хото» были показаны на «Выставке пяти» в 1923 году в Музее изобразительных искусств. В этом же году вышла и книга воспоминаний Петра Козлова «Монголия и Амдо и Мертвый город Хара-Хото» [Козлов, 1923], которая была и в собрании Микули, о чем свидетельствует фотография, запечатлевшая в одном кадре переплет книги и картину Анатолия Францевича, изображающую воронов, сидящих над черепами («Хара-Хото. Черные вороны», см. рис. 11). В связи с принципом визуально-поэтического синтеза, лежащего в основе символистского образа, важно отметить отзвук в иконографии картины Микули стихотворного видения «Черных воронов» Константина Бальмонта: «Чёрные во́роны, воры играли над нами. / Каркали. День погасал. / Тёмными снами. / Призрак наполнил мне бледный бокал. <…> сказка моя / Держит меня, побледневшего, здесь, заалевшими снами-цепями. / Мысли болят. Я, как призрак, застыл. / Двинуться, крикнуть – нет воли, нет сил. / Каркают вороны, каркают чёрные, каркают злые над нами» [Бальмонт, 1906, с. 45]. Эти строчки Анатолий Микули хорошо знал с момента публикации сборника Бальмонта «Злые чары» в 1906 году, о чем в частности свидетельствует его письмо брату из Женевы, в консерватории которой он на тот момент совершенствовал свое исполнительское мастерство: «Дорогой Коля! Сходи в редакцию “Весов”, и подпиши для меня на целый год. И вышли новый сборник стихотворений Бальмонта “Злые чары”. Издание кажется “Золотого руна”» [Микули, 1906, л. 2]. Уточнить на настоящий момент, был ли Микули лично знаком с Козловым до революции, пока не удалось, но, основываясь на том факте, что Анатолий Францевич достаточно часто выступал с концертами в Политехническом музее, открытом по инициативе «Общества естествознания, антропологии и этнографии» и тесно связанном с исследованиями Русского географического общества, можно предположить, что уже в 1900-е годы условия для зарождения интереса Микули к Хара-Хото были весьма благоприятными. Кроме того, с произведениями он мог познакомиться и в «Русском музее Александра III», в котором, как свидетельствует Александр Бенуа, они были выставлены с 1911 года. Также важно отметить, что в 1911 году была издана первая книга П.К. Козлова «Русский путешественник в Центральной Азии и мертвый город Хара-Хото» [см.: [Козлов, 1911]), а в 1914 году памятники искусства из Хара-Хото «тибетского» стиля были впервые описаны академиком С.Ф. Ольденбургом [«Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото»]. На основании этого пульсировавшего на протяжении 1910-х годов интереса к мертвому городу у общества в целом и у Микули в частности, кульминацией в фиксации отражения которого стала выставка 1923 года, в настоящее время и приходится датировать произведения Анатолия Францевича в широком диапазоне 1910-х – начала 1920-х годов, так как более конкретных дат на самих произведениях или в документальных источниках пока выявить не удалось.

Рис. 14. А.Ф. Микули. Композиция. 1910-е. Холст, масло. 57×69,5.

Однако, еще раз подчеркну, что поэтика творчества Микули, конечно, не ограничивается влиянием буддийского искусства. Хара-Хото стал для него многомерным импульсом – фантазией не столько о некогда реальном средневековом городе, сколько суммарным символом сказочного, «древнего», Востока, пронизанным религиозным эмпиризмом и навсегда потерянной жизнью прошлого. Иконографическая система произведений Микули раскрывается ассоциативно, согласно музыкальным принципам, причем тем же принципам в обретении смыслов, которые действуют и в поэзии, – раскрытие нового звукового образа, нового голоса происходит на фоне тайного или явного звучания иного, удержанного звука. Интересно отметить, что, разбирая принципы построения музыкальных композиций, Микули также подчеркивал особую психологическую и эмоциональную выразительность задержанного в своем движении звука: «Задержание обогащает гармонию и в смысле звучания, и в смысле большей ритмической выразительности. Каждый голос становится более самостоятельным. <…> Для усиления напряжения применяются задержания одновременно» [Микули, 1930-е, л. 7-8], – писал Анатолий Микули. В визуальных видах искусства и поэзии символистов как раз и действуют «одновременные задержания». В эти иконографические палимпсесты образа во времени художники умели вслушаться как никто другой, населяя пространство открываемых вновь для себя стран голосами внутренней памяти. Не случайно Кузьма Петров-Водкин одним из импульсов своей поездки в Африку выдвинул желание вспомнить некогда забытое: «Весной ранней, когда зазеленели газоны Люксембургского сада, пришла ко мне неотвязная мысль об оторванности моей от земли. <…> Забылось что-то ценное, надо было найти или припомнить забывшееся...» [Петров-Водкин, 2000, с. 667]. Художники-символисты с сокровенным трепетом в настоящем пытались интуитивно припомнить что-то древнее, являющееся для них залогом подлинного.

Микули также завораживала тайна Древности, обретаемая через воспоминания о прошлом, через пейзажную память Крыма и Центральной Азии, Древнего Востока и Черногории, сказки которой вдохновляли его видения в стихотворных обличьях сербского поэта Радуле Стийенского, газетные вырезки публикаций которого он бережно хранил: «Еще струят закатные миражи, / Тысячелетний пурпур и багрец, <…> И ночь, как данакиль чернобородый, / Вздымает к небу лунное копье» [Радуле Стийенский, 1935].

Иконография этих строчек и их фатального умонастроения почти тождественной визуальной плотью оживает на полотнах Микули, написанных однако раньше, чем он прочитал это стихотворение (см., например, «Мираж», 1910-е, Собрание Романа Бабичева; рис. 15). В подобных случаях можно говорить об отдельных совпадениях образного мира, а не его повторении. В поэтическом пространстве загадочных миражей, теней и масок, видимых на полотнах Микули, в одно художественное целое слились и пробудившееся духовное бытие подлинного исторического раскопа Хара-Хото, и дворцы Ниневии, и архаичное чувство вавилонской древности («Древнее», 1910-е, Собрание Романа Бабичева; рис. 16), и египетские странствия по загробному царству Осириса, и «огненная быль благой вести Марии», и «архангела лёт» [Надежина, 1922], и весенний полет птиц, взлетающих точно окрыленные краски, с ожившей цветами земли («Аисты», 1900-е–1910-е, Собрание Романа Бабичева; рис. 17) – в общем все то пленительное, вдохновляющее, но при этом архаичное, вавилонское, древнее, что можно обрести в тайных безднах душевной памяти.

Рис. 15. А.Ф. Микули. Мираж. 1900-е–1910-е. Картон, масло. 47,7×36,2.

Рис. 16. А.Ф. Микули. Древнее. 1900-е–1910-е. Картон, масло. 62,6×40,3.

Рис. 17. А.Ф. Микули. Аисты. 1900-е–1910-е. Холст, масло. 57,7×67.

Пластический мир Анатолия Микули, как мир человека, наделенного романтико-символистской восприимчивостью, имеет сложную природу визуально-поэтических мыслеформ, в которых стихотворные импульсы, поддерживаемые и утончаемые пониманием музыкального измерения жизни, смешиваются с даром фантазийного, почти фантастического импровизационного мышления. При этом стихотворные грезы Микули сами по себе также наделены не менее сложным внутренним генезисом, синтезирующим глубокий опыт личной душевной жизни с поэтически воплощенными переживаниями духовно близких современников. На протяжении всего творческого пути Микули были внутренне созвучны интонации поэзии Жозе Марии де Эредиа (столь любимого и мастерами группы «Наби»), Александра Блока, Вячеслава Иванова3, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Игоря Северянина, своеобразный абрис чуть вытянутого лица которого будет отражаться в чертах живописных «орфеев» Микули (например, «Пьеро», 1900-е–1910-е, Собрание Романа Бабичева; «Свеча. Грусть поэта», 1900-е–1910-е, Собрание Романа Бабичева,). Подобные поэтические особенности художественного мышления Анатолия Микули, синтезирующего детали в новый иллюзорный образ и проецируемого на внутренне близких ему мастеров русского модерна, необходимо учитывать и при знакомстве с его видением Древности, в частности и пустынного города Хара-Хото, ставшего частью иллюзорной недостижимой страны утопического символистского рая памяти.

Автор выражает благодарность наследнице семейного архива А.Ф. Микули Е.Г. Гусевой и всем коллекционерам, помогавшим в поиске материалов и предоставившим возможность публикации произведений из их собраний.

ИСТОЧНИКИ

1. Бакст Л. Серов и я в Греции. Дорожные записи. – Берлин: «Слово», 1923.

2. Бальмонт К. Злые чары. Книга заклятий. – Москва: Издание журнала «Золотое руно», 1906.

3. Бенуа А.Н. Художественная жизнь // Речь. Суббота 1-го (14) января. 1911. №11. Архив ГЭ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 149.

4. де Нерваль Ж. Сильвия. Октавия. Изида. Аврелия / Пер. с фр. и вступ. ст. П. Муратова. – Москва: Кн-во К.Ф. Некрасова, 1912.

5. де Нерваль Ж. Путешествие на Восток / Пер. с фр. . – Москва: Наука, 1986.

6. Жид А. Странствие Уриана. Повесть // Жид А. Собрание сочинений в семи томах / Пер. с фр. И. Кузнецовой, сост. В. Никитин. Т. 1. – Москва: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. – С. 39-89.

7. Козлов П.К. Русский путешественник в Центральной Азии и мертвый город Хара-Хото. Санкт-Петербург: Тип. т-ва п. ф. «Электро-тип. Н. Я. Стойковой», 1911.

8. Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото: экспедиция Императорского Русского Географического общества в Нагорной Азии П.К. Козлова. 1907–1909. – Москва, Петроград: Гос. изд-во, 1923.

9. Козлов П.К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото (2-е изд.). – Москва: ОГИЗ, 1948.

10. Коненков С.Т. Встречи. Воспоминания современников о скульпторе / Сост. и вступ. ст. Н.Н. Банковский. – Москва: Советский художник, 1980.

11. Микули А.Ф. Письмо к Н.Ф. Микули. Женева – Москва. [1906] // Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой.

12. Микули А.Ф. «Тоской безумною на дальнем океане…». 19.06.[1]908 // Черная тетрадь. I. Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой. Л. 7.

13. Микули А. Садик // Микули А. Птица-Галка. – Москва: Салон искусств «Единорог», 1916. – С. 33.

14. Микули А.Ф. О задержании звуков. 1930-е // Серая тетрадь (О музыке, разбор композиций). II. Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой.

15. Микули Анатолий Францевич. Следственное дело по реабилитации, 16 июля 1956 – 16 ноября 1957 // ГАРФ. Ф. А461. Оп. 2. Ед. хр. 9302.

16. Надежина Е.М. Лилиям. 1922 // Машинописные копии стихотворений из личного архива А.Ф. Микули. Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой. Б. п.

17. Радуле Стийенский (Радуле Иванович Маркович). Абис // Вырезка из газеты. 1935. Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой. Б. п.

18. Петров-Водкин К. Поездка в Африку // Петров-Водкин К. Пространство Эвклида / Предисл., комм. Ю. Русаков. – Санкт-Петербург: «Азбука», 2000. – С. 667-672.

19. Путешествие В. Кандинского к зырянам в 1889 году. / Авт.-сост. И.Н. Котылева. –Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2013.

20. Смирнов-Русецкий Б.А. Идущий: автобиографическая повесть. – Москва: Галерея «Веллум», 2008. [Оригинал рукописи: Смирнов-Русецкий Б.А. Идущий // ОР ГРМ. Ф. 229. Оп. 1. Ед. хр. 4.]

21. Тугендхольд Я.А. Жизнь и творчество Поля Гогена. Поль Гоген «Ноа-Ноа». Путешествие на Таити / Я. Тугендгольд; пер. О-А и Ш-ъ. – Москва: Т-во Д.Я. Маковский и С-н, 1918.

22. Чёрный рейд. Путевой дневник путешествия по Африке в экспедиции автомобильного общества «Ситроен» (1924–1925) / Предисл., коммент. Е.П. Яковлева. – Москва: «Искусство-XXI век». 2017.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ардашникова Н.А. «Сфинкс, трагический и прекрасный» // Русское искусство. 2005, №2. – С. 106-113.

2. Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма. Глава 2. Фланер // Беньямин В. Бодлер / Пер. с нем. С. Ромашко; примеч. А. Белобратов. – Москва: Ад Маргинем Пресс, 2015. – C. 37-73.

3. Ганевская Э.В., Дубровин А.Ф., Огнева Е.Д. Пять семей будды. Металлическая скульптура Северного буддизма IX–XIX вв. из собрания ГМВ. – Москва: УРСС, 2004.

4. Глаголь С. С.Т. Коненков. – Петроград: Светозар, 1920.

5. Давыдова О.С. Павел Кузнецов. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2010.

6. Давыдова О.С. Творческий мир Анатолия Микули // Панорама искусств. Альманах. № 3. – Москва: «Паулсен», 2018. – С. 224-265.

7. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. – Москва: «Искусство», 1991.

8. Ольденбург С.Ф. Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото. – Петроград: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1914.

8. Самосюк К.Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV веков. Между Китаем и Тибетом. Коллекция П.К. Козлова. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2006.

10. Степанова С.С. Кузьма Петров-Водкин. – Москва: АРТ-РОДНИК, 2006.

11. Trenc E. Le séjour de William Degouve de Nuncques à Majorque et en Catalogne // William Degouve de Nuncques, maître du mystère. Catalogue. – Bruxelles: Fonds Mercator, 2012. – P. 54-65.

SOURCES

1. Bakst L. Serov i ya v Grecii. Dorozhnye zapisi [Serov and I are in Greece. Road Records]. Berlin, Slovo, 1923.

2. Bal'mont K. Zlye chary. Kniga zaklyatij [Evil spell. The Book of Spells]. Moscow, Izdanie zhurnala “Zolotoe runo”, 1906.

3. Benua A.N. Hudozhestvennaya zhizn' [Artistic life]. In Rech' [Speech]. Subbota 1-go (14) yanvarya. 1911. №11. Arhiv GEH. F. 9. Op. 1. Ed. hr. 149.

4. de Nerval' ZH. Sil'viya. Oktaviya. Izida. Avreliya [Silvia. Octavia. Isis. Aurelius]. Per. s fr. i vstup. st. P. Muratova. Moscow, Kn-vo K.F. Nekrasova, 1912.

5. de Nerval' ZH. Puteshestvie na Vostok [Journey to the East]. Per. s fr. M.E. Tajmanovoj. Moscow, Nauka, 1986.

6. ZHid A. Stranstvie Uriana. Povest' [Wandering Urian. The Tale]. In ZHid A. Sobranie sochinenij v semi tomah [Collected Works in seven volumes]. Per. s fr. I. Kuznecovoj, sost. V. Nikitin. T. 1. Moscow, TERRA – Knizhnyj klub, 2002. Pp. 39-89.

7. Kozlov P.K. Russkij puteshestvennik v Central'noj Azii i mertvyj gorod Hara-Hoto [Russian traveler in Central Asia and the dead city of Hara-Hoto]. Saint-Petersburg, Tip. t-va p. f. “EHlektro-tip. N. YA. Stojkovoj”, 1911.

8. Kozlov P.K. Mongoliya i Amdo i mertvyj gorod Hara-Hoto: ehkspediciya Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva v Nagornoj Azii P.K. Kozlova. 1907–1909 [Mongolia and Amdo and the dead city of Hara-Hoto: the expedition of the Imperial Russian Geographical Society in Nagorno-Asia P.K. Kozlov. 1907-1909]. Moscow, Petrograd, Gos. izd-vo, 1923.

9. Kozlov P.K. Mongoliya i Amdo i mertvyj gorod Hara-Hoto (2-e izd.) [Mongolia and Amdo and the dead city of Hara-Hoto (2nd ed.)]. Moscow, OGIZ, 1948.

10. Konenkov S.T. Vstrechi. Vospominaniya sovremennikov o skul'ptore [Meetings. Memoirs of contemporaries about sculpture]. Sost. i vstup. st. N.N. Bankovskij. Moscow, Sovetskij hudozhnik, 1980.

11. Mikuli A.F. Pis'mo k N.F. Mikuli. ZHeneva. Moscow [Letter to N.F. Mikuli. Geneva – Moscow]. [1906]. In Arhiv A.F. Mikuli, sobranie E.G. Gusevoj [Archive A.F. Mikuli, the collection of E.G. Guseva].

12. Mikuli A.F. “Toskoj bezumnoyu na dal'nem okeane…” [“Yearning mad at the far ocean ...”]. 19.06.[1]908. In CHernaya tetrad'. I. Arhiv A.F. Mikuli, sobranie E.G. Gusevoj [Black notebook. I. Archive A.F. Mikuli, the collection of E.G. Guseva]. L. 7.

13. Mikuli A. Sadik [Sadik]. In Mikuli A. Ptica-Galka [Bird-Jackdaw]. Moscow, Salon iskusstv «Edinorog», 1916. P. 33.

14. Mikuli A.F. O zaderzhanii zvukov [About the detention of sounds]. 1930-e. In Seraya tetrad' (O muzyke, razbor kompozicij). II. Arhiv A.F. Mikuli, sobranie E.G. Gusevoj [Gray notebook (On music, analysis of compositions). II. Archive A.F. Mikuli, the collection of E.G. Guseva].

15. Mikuli Anatolij Francevich. Sledstvennoe delo po reabilitacii, 16 iyulya 1956 – 16 noyabrya 1957 [Mikuli Anatoly Frantsevich. Investigation case on rehabilitation, July 16, 1956 - November 16, 1957]. In GARF. F. A461. Op. 2. Ed. hr. 9302.

16. Nadezhina E.M. Liliyam [Lilies]. 1922. In Mashinopisnye kopii stihotvorenij iz lichnogo arhiva A.F. Mikuli. Arhiv A.F. Mikuli, sobranie E.G. Gusevoj [Typewritten copies of poems from the personal archive of A.F. Mikuli. Archive A.F. Mikuli, the collection of E.G. Guseva]. B. p.

17. Radule Stijenskij (Radule Ivanovich Markovich). Abis [Abyss]. In Vyrezka iz gazety [Cut from the newspaper]. 1935. Arhiv A.F. Mikuli, sobranie E.G. Gusevoj. B. p.

18. Petrov-Vodkin K. Poezdka v Afriku [Trip to Africa]. In Petrov-Vodkin K. Prostranstvo EHvklida [The space of Euclid]. Predisl., komm. YU. Rusakov. Saint-Petersburg, Azbuka, 2000. Pp. 667-672.

19. Puteshestvie V. Kandinskogo k zyryanam v 1889 godu [The journey of V. Kandinsky to the Zyrians in 1889]. Avt.-sost. I.N. Kotyleva. Syktyvkar, Komi respublikanskaya tipografiya, 2013.

20. Smirnov-Ruseckij B.A. Idushchij: avtobiograficheskaya povest' [Going: autobiographical story]. Moscow, Galereya “Vellum”, 2008. Pp. 34; 43-44; 68. [Original rukopisi: Smirnov-Ruseckij B.A. Idushchij [Original manuscript: Smirnov-Rusetsky V.A. Going] // OR GRM. F. 229. Op. 1. Ed. hr. 4.]

21. Tugendhol'd YA.A. ZHizn' i tvorchestvo Polya Gogena. Pol' Gogen «Noa-Noa». Puteshestvie na Taiti [Life and work of Paul Gauguin. Paul Gauguin “Noah-Noah”. Travel to Tahiti]. YA. Tugendgol'd; per. O-A i SH.". Moscow, T-vo D.YA. Makovskij i S-n, 1918.

22. CHyornyj rejd. Putevoj dnevnik puteshestviya po Afrike v ehkspedicii avtomobil'nogo obshchestva «Sitroen» (1924–1925) [Black raid. Travel diary of a trip to Africa in the expedition of the automobile society “Citroen” (1924-1925)]. Predisl., komment. E.P. YAkovleva. Moscow, Iskusstvo-XXI vek, 2017.

REFERENCES

1. Ardashnikova N.A. “Sfinks, tragicheskij i prekrasnyj” [“Sphinx, tragic and beautiful”]. In Russkoe iskusstvo [Russian art]. 2005, №2. Pp. 106-113.

2. Ben'yamin V. SHarl' Bodler. Poeht v ehpohu zrelogo kapitalizma. Glava 2. Flaner [Charles Baudelaire. The poet in the era of mature capitalism. Chapter 2. Flanger]. In Ben'yamin V. Bodler [Baudelaire]. Per. s nem. S. Romashko; primech. A. Belobratov. Moscow, Ad Marginem Press, 2015. Pp. 37-73.

3. Ganevskaya EH.V., Dubrovin A.F., Ogneva E.D. Pyat' semej buddy. Metallicheskaya skul'ptura Severnogo buddizma IX–XIX vv. iz sobraniya GMV [Five buddha families. Metal sculpture of Northern Buddhism IX-XIX centuries from the collection of GMV]. Moscow, URSS, 2004.

4. Glagol' S. S.T. Konenkov [S.T. Konenkov]. Petrograd, Svetozar, 1920.

5. Davydova O.S. Pavel Kuznecov [Pavel Kuznetsov]. Moscow, ART-RODNIK, 2010.

6. Davydova O.S. Tvorcheskij mir Anatoliya Mikuli [The creative world of Anatoly Mikuli] in Panorama iskusstv. Almanakh [Art Panorama. Almanac]. # 3. Moscow, “Paulsen”, 2015. Pp. 224-265.

6. Neklyudova M.G. Tradicii i novatorstvo v russkom iskusstve konca XIX – nachala XX veka [Traditions and innovation in the Russian art of the late XIX – early XX century]. Moscow, Iskusstvo, 1991.

7. Ol'denburg S.F. Materialy po buddijskoj ikonografii Hara-Hoto [Materials on the Buddhist iconography of Hara-Hoto]. Petrograd, Tovarishchestvo R. Golike i A. Vil'borg, 1914.

8. Samosyuk K.F. Buddijskaya zhivopis' iz Hara-Hoto XII–XIV vekov. Mezhdu Kitaem i Tibetom. Kollekciya P.K. Kozlova [Buddhist painting from Khara-Khoto XII-XIV centuries. Between China and Tibet. Collection of P.K. Kozlov]. Saint-Petersburg, Izd-vo Gos. Ehrmitazha, 2006.

9. Stepanova S.S. Kuz'ma Petrov-Vodkin [Kuzma Petrov-Vodkin]. Moscow, ART-RODNIK, 2006.

10. Trenc E. Le séjour de William Degouve de Nuncques à Majorque et en Catalogne [The stay of William Degouve de Nuncques in Mallorca and Catalonia]. In William Degouve de Nuncques, maître du mystère. Catalogue [William Degouve de Nuncques, master of the mystery. Catalog]. Bruxelles, Fonds Mercator, 2012. Pp. 54-65.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рис. 1. А.Ф. Микули. Натюрморт. Воображение (воспоминания о Хара-Хото). 1910-е. Холст, масло. 49,5×36. Собрание Романа Бабичева

Рис. 2. Анатолий Францевич Микули. Фотография 1905 года

Рис. 3. А.Ф. Микули. Серафим. 1936. Бумага, графитный и цветной карандаши. 23х16. Собрание Е.Г. Гусевой

Рис. 4. В.Д. Милиоти. Paganini. Largo. Allegro. 1931. Бумага на картоне, акварель. 20х28. Из личной коллекции А.Ф. Микули. Собрание Е.Г. Гусевой

Рис. 5. А.Ф. Микули. Обложка стихотворного сборника «Птица-Галка», Москва, 1916.

Рис. 6. С.Т. Конёнков. Портрет скрипача А.Ф. Микули. 1912. Дерево. ГТГ. Фотография из личного архива А.Ф. Микули. Собрание Е.Г. Гусевой

Рис. 7. А..Ф. Микули. Маска. 1910-е – начало 1920-х.Холст, масло. 52×76. Частное собрание

Рис. 8. А.Ф. Микули. Восточный арабеск. Б.д. Бумага, пастель, карандаши цветные. 27х17,5. Собрание Е.Г. Гусевой

Рис. 9. А.Ф. Микули. Восточный божок. 1910-е – начало 1920-х. Холст, масло. 71×55,5. Собрание Романа Бабичева

Рис. 10. А.Ф. Микули. Зовы прошлого. Хара-Хото. 1910-е – начало 1920-х. Холст, масло. 57,5×67. Собрание Романа Бабичева

Рис. 11. А.Ф. Микули. Хара-Хото. Черные вороны. 1910-е – начало 1920-х. Картон, масло. 27,7×42,7. Собрание Романа Бабичева

Рис. 12. Самвара Яб юм. Фрагмент. Вторая половина XII – XIII вв. Льняное полотно, клеевые краски. 98х69. Государственный Эрмитаж. Сканировано с издания: Самосюк К.Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото XII–XIV веков. Между Китаем и Тибетом. Коллекция П.К. Козлова. – Санкт-Петербург: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2006. С. 298.

Рис. 13. Самвара Яб юм. Фрагмент. Вторая половина XII – XIII вв. Государственный Эрмитаж. Источник сканирования см. рис. 12.

Рис. 14. А.Ф. Микули. Композиция. 1910-е. Холст, масло. 57×69,5. Собрание Романа Бабичева

Рис. 15. А.Ф. Микули. Мираж. 1900-е–1910-е. Картон, масло. 47,7×36,2. Собрание Романа Бабичева

Рис. 16. А.Ф. Микули. Древнее. 1900-е–1910-е. Картон, масло. 62,6×40,3. Собрание Романа Бабичева

Рис. 17. А.Ф. Микули. Аисты. 1900-е–1910-е. Холст, масло. 57,7×67. Собрание Романа Бабичева

Все изображения А.Ф. Микули публикуются с разрешения владельцев картин и фотографий.

СНОСКИ

1 До недавнего времени единственной публикацией о А.Ф. Микули была статья Н.А. Ардашниковой, в которой образ музыканта представлен в контексте дружеских и творческих взаимосвязей со скульптором С.Т. Конёнковым [Ардашникова, 2005]. В конце 2018 года О.С. Давыдовой опубликовано первое подробное монографическое исследование о Микули, в котором по архивным источникам реконструирована биография мастера, а также проведен комплексный анализ его произведений и документов личного характера [Давыдова, 2018].

2 «Амаравелла» (в пер. с санскр. – «ростки бессмертия», «берег, обитель бессмертия»; «Космисты», 1923–1930, Москва) – группа художников, объединенных философско-эстетическими взглядами на искусство как на сферу интуитивного духовного творчества, на новом уровне продолжившая развитие эзотерического направления символизма в его созерцательно лирическом ключе. Первым шагом на пути создания группы была «Выставка пяти» (1923, Государственный музей изящных искусств, Москва), в которой принял участие и А.Ф. Микули. На сложение творческого мировоззрения художников повлияли идеи «русского космизма», интерес к культуре Востока, духовно-эстетическим поискам теософов и художников рубежа XIX–XX столетий – Н.К. Рериха, Н.К. Чюрлениса, В.В. Кандинского, В.Э. Борисова-Мусатова, воспринятого сквозь призму ирреальной поэтики мастеров «Голубой розы». Начиная с 1930 года, часть группы была репрессирована или подвергнута идеологическому давлению.

3 Так, например, 27 марта 1907 года в открытом письме издания «Общины Св. Евгении», оформленном цветочными гирляндами Константина Сомова, Микули записывает стихотворение Вячеслава Иванова «В тумане утреннем неверными шагами / Я шел к таинственным и чудным берегам…» (1884; Архив А.Ф. Микули, собрание Е.Г. Гусевой).

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 60 (2025, 4)

- Issue 59 (2025, 3)

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)