V.V. PLUZHNIK Voice, text, and image in Late Soviet documentary cinema: “And Still I Believe...” by Mikhail Romm

VOICE, TEXT, AND IMAGE IN LATE SOVIET DOCUMENTARY CINEMA: “AND STILL I BELIEVE...” BY MIKHAIL ROMM

UDC 791.43

Author: Pluzhnik Victoria Victorovna, M.A. in Cultural Studies, a specialist in educational and methodical work at Faculty of Cultural Studies, Russian State University for the Humanities (6 Miusskaya sq., Moscow, Russia, GSP-3, 125993), e-mail: pluviktoriya@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-4778-9507

Summary: The subject of the article is the late Soviet cultural logics manifested through the medial specifics of the film. Based on the material of the documentary film "And Still I Believe..." by Mikhail Romm (1974), the question is raised about the relationship between voice, text and image, and cultural and anthropological modes they offer the viewer. One of the key concepts for analyzing the film and determining these modes is the concept of intermediality. In relation to Soviet culture, two main strategies of intermediality in Soviet art practices are identified, based on existing research, through which Romm's film is then analyzed. Of particular importance to the work is the category of the (mediatized) voice, its place in Soviet culture, and more specifically, Mikhail Romm's voice and the intermedial transformations that it undergoes in the film. The relationship between voice, text, and image in late Soviet documentary films demonstrates interesting artistic strategies and allows us to problematize the position of the Soviet subject.

Keywords: intermediality, voice, Late Soviet culture, documentary film, anthropological modes

ГОЛОС, ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПОЗДНЕСОВЕТСКОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО: ФИЛЬМ МИХАИЛА РОММА «И ВСЁ-ТАКИ Я ВЕРЮ…»

УДК 791.43

Автор: Плужник Виктория Викторовна, магистр культурологии, специалист по учебно-методической работе факультета культурологии Российского государственного гуманитарного университета (ГСП-3, 125993, Москва, Миусская площадь, д. 6), e-mail: pluviktoriya@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-4778-9507

Аннотация: Предметом статьи являются позднесоветские культурные логики, проявляющиеся через медиальную специфику фильма. На материале документальной кинокартины «И всё-таки я верю…» Михаила Ромма (1974) ставится вопрос о том, в каких отношениях находятся между собой голос, текст и изображение и какие культурно-антропологические режимы они предлагают зрителю. Одним из ключевых понятий для анализа фильма и определения данных режимов является понятие интермедиальности. Применительно к советской культуре выделяются, с опорой на существующие исследования, две основные стратегии интермедиальности в советских художественных практиках, через которые затем анализируется фильм Ромма. Особое значение для работы имеет категория (медиатизированного) голоса, его место в советской культуре, а также более конкретно – голос Михаила Ромма и те интермедиальные трансформации, которые он претерпевает в рассматриваемом фильме. Отношения между голосом, текстом и изображением в позднесоветском документальном кино не только демонстрируют интересные художественные стратегии, но позволяют также проблематизировать позицию советского субъекта.

Ключевые слова: интермедиальность, голос, позднесоветская культура, документальное кино, антропологические режимы

Ссылка для цитирования:

Плужник В.В. Голос, текст и изображение в позднесоветском документальном кино: фильм Михаила Ромма «И всё-таки я верю…» / В.В. Плужник // Артикульт. 2021. 41(1). С. 68-79. DOI: 10.28995/2227-6165-2021-1-68-79

Введение

Кино «семидесятых» является проблемным объектом для культурологического исследования. Оно сложно укладывается в единую культурную систему, противостоит представлению об «эпохе» как о некой целостности, ускользает от идеологической и идейной ясности, как в случае с кинематографом «большого стиля», оттепельным кино и даже перестроечным. Но вместе с этим оно позволяет находить в позднесоветской культуре зоны «странного» и ставить новые вопросы, в том числе вопросы о том, что происходило в это время со структурами опыта «советского».

Одним из таких интересных и необычных культурных объектов позднесоветского времени можно считать документальный фильм Михаила Ромма «И всё-таки я верю…», вышедший на экраны в 1974 году1. Работа над фильмом начала вестись после выхода предыдущей работы Ромма, «Обыкновенного фашизма», во второй половине 1960-х годов. На этот раз в зоне интереса Ромма был современный ему мир, каким он сложился к 1968 году. Закончить фильм Ромм не успел (режиссёр умер в 1971 году), и доделывали картину его коллеги и ученики – Марлен Хуциев, Элем Климов и Герман Лавров.

Фильм Ромма интересен тем, как в нём сталкиваются разные культурные логики «советского», выраженные через медиа и проявляющиеся в практиках слушания, зрения, чтения, предлагаемых фильмом. Наш основной вопрос заключается в том, какие режимы интермедиальности конструируются в этом фильме, как они соотносятся с прежними, более ранними стратегиями восприятия, и как они проблематизируют фигуру зрителя, читателя, слушателя в контексте позднесоветской культуры.

Медиальная специфика фильма имеет для нас первостепенное значение. Мы исходим из тезиса о том, что субъект советского опыта был сформирован, преимущественно, посредством медиа – через восприятие фильмов, фотографий, плакатов, радио, а также – медиатизированных тел и голосов, практик зрения, стратегий поведения, модальностей высказываний, отношения к пространству и времени, к публичному и частному, к государственному, национальному, к «норме». Эти и другие категории советского опыта уже проблематизированы на материале советских фильмов и других художественных практик 1930–1950-х годов – времени, представляющего собой концентрированную форму «советского», тот культурный порядок, который лёг в основу конструкции «советского человека»2. Однако позднесоветский период оказывается более сложным в плане фиксации этого опыта, а также тех изменений, которые происходили в культуре и конструировании/репрезентации этого культурного опыта посредством медиа.

Стратегии интермедиальности в советской культуре

Для проблематизации отношений между голосом, текстом и изображением в позднесоветской культуре важно обозначить культурно-исторические и медиальные контексты, в которых формировался советский зритель, читатель и слушатель. В этом смысле особый интерес представляют те исследования советских медиа, в которых используется интермедиальная оптика анализа культурных текстов.

Под интермедиальностью в данной статье мы понимаем две формы отношений между медиумами. Во-первых, это «интермедиальная отсылка» (intermedial references), которую в качестве одной из субкатегорий интермедиальности вводит немецкая исследовательница Ирина Раевки [Rajewsky, 2005]. Этим понятием она обозначает такие ситуации, когда в медиатексте присутствуют отсылки к элементам или структурам другого медиума – например, «фильмическое» в литературе или «живописное» в фильме. Во-вторых, это ситуации репрезентации одного медиума в другом, о которых пишет Дж. Шретер [Schröter, 2011]. Он отмечает, что не каждый факт появления одного медиума в другом можно отнести к интермедиальной репрезентации – например, присутствия слова «живопись» в книге или присутствия картины в фильме недостаточно для того, чтобы говорить об интермедиальных отношениях. Они возникают скорее благодаря напряжению между одним и другим медиумом и связаны с характеристиками их восприятия. Репрезентируемый медиум должен становиться «остранённым», восприниматься иным образом, подчеркивать свою медиальность или трансформировать её за счет медиальных возможностей другого медиума. В обоих концепциях отсылка к другому медиуму должна каким-то образом апеллировать к структурным компонентам или медиальным характеристикам медиума. Зачастую это означает, что оказываются проблематизированными не только семиотические элементы репрезентации, но сами практики восприятия – способы видения (чтения, слушания), которые задействуются в ситуации репрезентации одного медиума в другом.

В исследованиях советской культуры понятие интермедиальности практически не артикулируется, но в некоторых работах можно обнаружить его латентное присутствие в качестве исследовательской оптики. Чаще всего авторы этих исследований обращаются к художественным практикам 1920–1930-х годов, на материале которых хорошо видна взаимосвязь между экспериментами с медиа и выстраиванием нового чувственного и культурного порядка. Опираясь на эти исследования, мы дополняем обозначенное выше определение интермедиальности более конкретными, культурно-историческими чертами. Так, можно отметить две основные стратегии интермедиальных отношений, характерных для советской культуры 1920–1930-х годов. Очень грубо их можно соотнести с двумя основными художественными направлениями этого времени – авангардом и социалистическим реализмом3.

Первая стратегия ориентирована на подчеркивание границ медиума и проговаривание его выразительной, медиальной специфики. О художественных практиках такого типа писали Ю. Мурашов [Мурашов, 2005] на примере поэзии В. Маяковского, О. Булгакова [Булгакова, 2010; Булгакова 2013] в контексте экспериментов со звуком и изображением в раннем советском кино, а также другие авторы. Опираясь на эти исследования, можно сказать, что такой способ работы с медиальностью создает более дистанцированную и критическую позицию, позволяет видеть отдельные элементы, структуры, из которых складывается медиум. Отношения между разными медиумами выстраиваются здесь не как отношения перевода или дополнения, а как система интермедиальных отсылок, через которые на языке одного медиума «говорит» другой медиум. При этом различия между средствами выражения не стираются, но, наоборот, подчеркиваются, делаются видимыми: «при замене буквы звуком или картинкой зритель-слушатель-читатель постоянно должен был ощущать границы и момент сдвига» [Булгакова, 2013, с. 186].

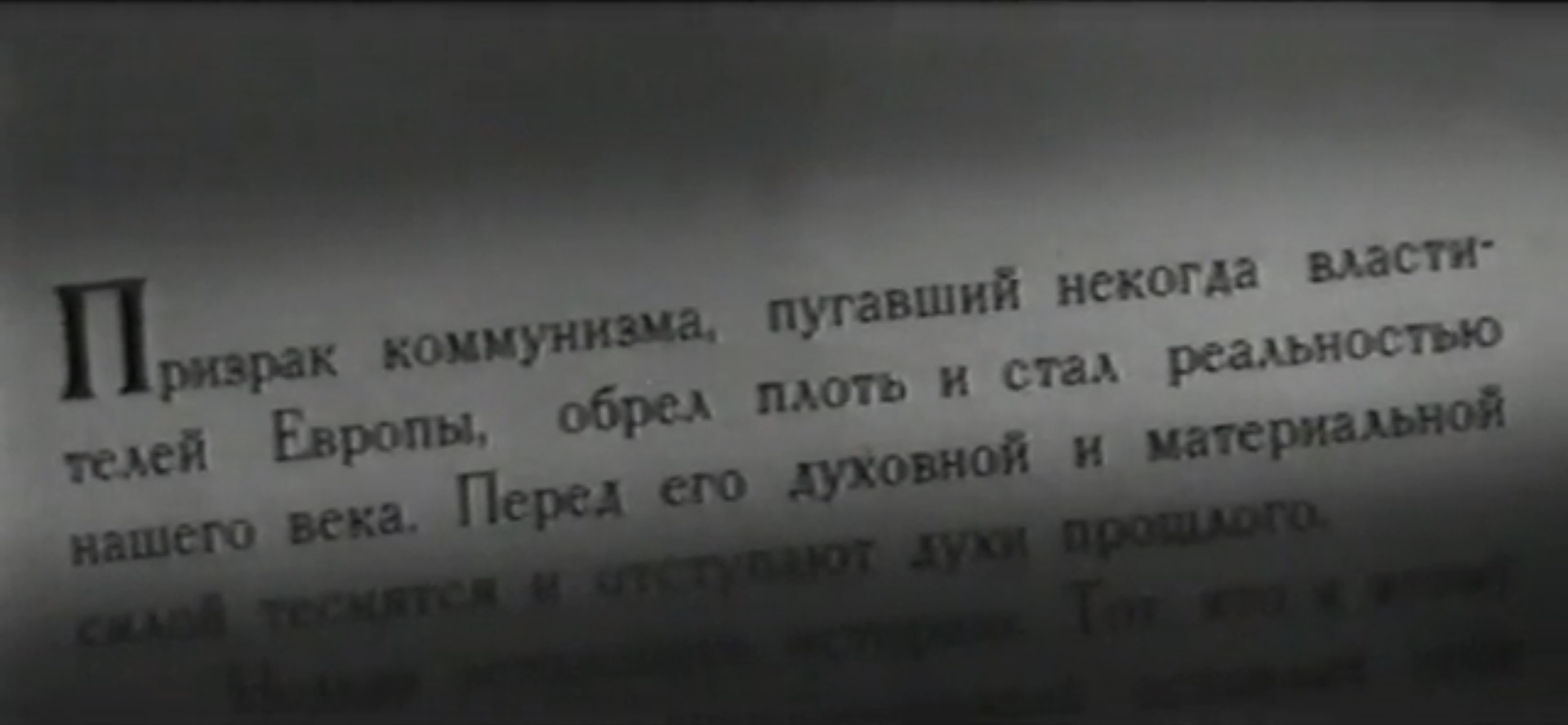

В соцреалистической стратегии обнаруживается, напротив, стремление к стиранию различий между медиумами и установлению общего пространства переводимости между разными средствами выражения и каналами восприятия. Это подмечает, например, О. Булгакова при анализе фильма «Три песни о Ленине» (1934, реж. Дзига Вертов): «Медиум, то есть актуализированные в фильме медиа (радио, пластинка, письмо, книга, газета), стали прозрачными и имитировали природные чувства, которые могли вступать друг с другом в свободный обмен; ассоциации, вызываемые звуком или запахом, тянули за собой картину. “Три песни” внушали совершенную переводимость всех приведенных средств (технических чувств) друг в друга, и семантические зазоры, неизбежные при таких смещениях, игнорировались или подавлялись» [Булгакова, 2013, с. 196].

Возможность такой переводимости основывалась на постоянной референции к «советскому» как совокупности семиотических знаков и характеристик антропологического опыта. Так, например, централизация, иерархичность, унифицированность и другие категории опыта 1930-х годов, выраженные с помощью разных медиумов, позволяют взаимозаменять визуальные и аудиальные элементы. Формируются не только аудиальные (например, голосовые), визуальные (идеологическое зрение) и телесные нормы, но и интермедиальные модальности, в которых они транслируются и воспринимаются в фильмах, на радио, в газетах или литературных текстах. К ним можно отнести визуальные каноны обозначения слушания, каноны устного прочитывания печатного текста или интермедиальные контексты восприятия того или иного медиума, создающие устойчивые связки между зрением, слушанием, осязанием и т.д. В контексте советской культуры этот тип интермедиальных отношений был ориентирован на создание конвенциональных культурных форм и практик, значений и смыслов, которые могут быть определены как «советские».

Одним из тех мест, где интермедиальные режимы продолжали воспроизводиться в прежних идеологических и чувственных формах, было позднесоветское документальное (теле)кино. Речь идет, безусловно, не обо всех документальных фильмах, которые были весьма разнообразны по темам, жанрам и художественным приемам, а о тех, где с большим упором транслировались идеи «государственности», патриотизма, мобилизации. К ним относятся фильмы производственной тематики, историко-военные документальные драмы, а также многочисленные телевизионные репортажи. Квинтэссенцией чувственно-идеологических режимов стали репортажи с парадов, посвященных важным государственным праздникам, где музыка, изображение, тело и голос дополняли и взаимозаменяли друг друга и формировали особого, мобилизованного зрителя. Фильмы, воспроизводящие такие интермедиальные режимы, были одним из условий аудиовизуального восприятия в позднесоветский период и являются важным контекстом для анализа фильма «И всё-таки я верю…».

Голос в советской культуре: основные характеристики

Проводя анализ интермедиальных режимов в фильме «И всё-таки я верю…», мы будем отталкиваться от медиума голоса4. Проблематика голоса как важного элемента трансляции смыслов возникает и непосредственно артикулируется в фильме «И всё-таки я верю…». Во второй части фильма отсутствует закадровый комментарий Ромма – он не успел до конца смонтировать и озвучить эти кадры. Отсутствие голоса Ромма становится не только технической и художественной проблемой для тех, кто дорабатывал картину, но и вопросом того, как сохранить смысловую модальность роммовского комментария, хорошо знакомого по «Обыкновенному фашизму».

Закадровый комментарий в советском кино тесно связан с практикой радиовещения5. Часто радиодикторы становились комментаторами кинофильмов, и требования к их голосам во многом совпадали. С 1930-х годов на радио была установлена норма звучания, в соответствии с которой все голоса радиодикторов должны стремиться к единому стандарту произношения. Наследуя нормам радиовещания, закадровый комментарий предполагал отсутствие этнических, диалектных и других особенностей голоса говорящего. Более того, отсутствие тела – источника голоса – наделяло его акусматическими свойствами – таинственностью и властными чертами. Такая модальность закадрового комментария в документальном кино является универсальной, присущей не только советским медиапрактикам, но и другим, разным по времени и месту создания фильмам. Однако в советском культурном контексте властные коннотации закадрового голоса усиливаются его статусом носителя государственной идеологии. Как замечает О. Булгакова, «голос без тела в СССР – идеологический, не патологический голос. Он не требует ответов на обычные вопросы, кто говорит, где и в какое время. Этот голос представляет власть, не персонализированную и абсолютную» [Булгакова, 2015]. Во всяком случае, такими были закадровые голоса 1930-1940-х годов, существовавшие в контексте индустриальной и военной мобилизации и требующие этой мобилизации от советского населения.

В позднесоветском документальном кино степень мобилизованности голоса снижена, однако она продолжает присутствовать при воспроизведении определенных выражений, идеологических клише, бюрократических штампов и других языковых структур, характерных для советского дискурса. Голоса перестают быть жесткими и звенящими (что связано, в том числе, с техническими изменениями), но сохраняют свой авторитетный статус носителей «правильного» знания, а также чаще всего скрадывают индивидуальность автора или рассказчика за нейтральной интонацией и отсутствием я-позиции.

В этом контексте сильно выделялся способ закадрового комментария Михаила Ромма. В «Обыкновенном фашизме» Ромм выступил не только как автор, но и как рассказчик, который делает видимой субъективную авторскую позицию. Это происходит не только на языковом уровне, но и на интонационном и телесном уровнях. Голос Ромма по своим вокальным характеристикам отличался от существующих медиальных образцов, сформированных радио- и теледикторами в 1930–1950-х годах (Юрием Левитаном, Леонидом Хмарой и другими). Как замечают немецкие исследователи В. Байленхофф и С. Хэнсген, в «Обыкновенном фашизме» «мы не слышим характерного для традиционного “компилятивного кино” “голоса Всевышнего”, отмеченного высшим авторитетом и приписывающего кадрам то или иное значение. Не слышим мы и голоса, который звучал бы как синхронная запись в духе cinéma vérité, создавая эффект присутствия и аутентичности. Появлявшиеся тогда интервью со свидетелями событий также не были использованы в фильме. В отличие от всего этого мы слышим голос, движущийся между общепринятыми регистрами и вопреки нормам оказывающийся голосом самого автора» [Байленхофф, Хэнсген, 2008, с. 162].

Неудивительно, что отсутствие голоса Ромма становится предметом непосредственного проговаривания в фильме «И всё-таки я верю…». Об отсутствии голоса Ромма во второй части фильма зрителей предупреждает другой закадровый голос, звучащий в начале, середине и конце фильма. В предисловии мы слышим: «Ромм умер, когда работа близилась к концу. Только в первых главах картины звучит его голос». Затем указание на голос Ромма повторяется в конце первой части фильма в виде титров, возникающих на стоп-кадре («Здесь обрывается голос автора фильма…») и в речи всё того же закадрового комментатора, повторяющего и продолжающего текст титров: «Здесь обрывается голос автора, и мы не сможем ничем заменить неповторимый роммовский комментарий. В дальнейшем нам придется там, где это возможно, прибегнуть к надписям». Артикуляция отсутствия голоса Михаила Ромма проблематизирует не только голосовые режимы, в которых ведется повествование, но также в целом направляет внимание зрителя на медиальные характеристики фильма (визуальные, аудиальные, монтажные). Голос Ромма, как и в «Обыкновенном фашизме», является значимым элементом фильма, но уже не в тех моментах, когда он непосредственно звучит, а тогда, когда используются интермедиальные формы его замещения – в тексте и изображении.

Режимы интермедиальности в фильме «И всё-таки я верю…»

Фильм «И всё-таки я верю…» длится два часа и состоит из двух основных частей. Первая (меньшая) часть представляет собой преимущественно документальную хронику первой половины XX века с закадровым комментарием Ромма в духе «Обыкновенного фашизма» (иногда с заимствованными оттуда отрывками). Вторая часть – документальные кадры 1950–1960-х годов, интервью с детьми и молодыми людьми из разных стран в духе cinéma vérité, фрагменты из рекламных роликов, объекты массовой и популярной культуры.

В фильме присутствует большое количество текстовых надписей, несущих разную функцию и по-разному взаимодействующих с аудиальным и визуальным пространством кадра. Мы разберем предисловие и промежуточный раздел между первой и второй частью (наиболее сложные с этой точки зрения отрывки), а также затронем вторую часть фильма, в которой встречаются надписи и титры.

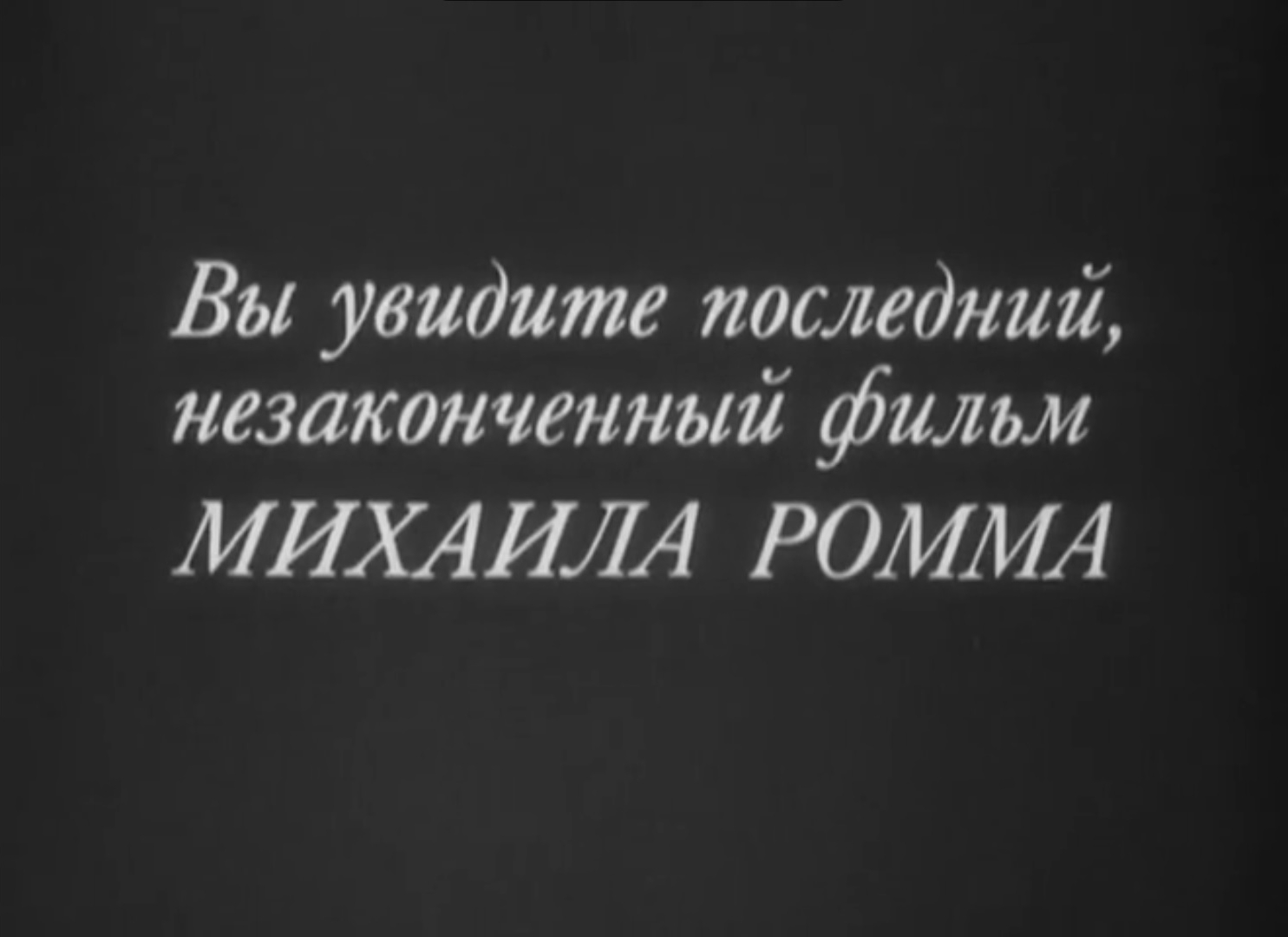

Можно заметить, что довольно часто текстовые элементы и голос в содержательном смысле повторяют друг друга, благодаря чему создается медиальное опосредование слышимого и прочитываемого. Так, в предисловии к фильму комментатор произносит фразы, которые затем дублируются в письменном варианте (необязательно дословно). Например, после слов: «Товарищи зрители! Сейчас вы увидите последний фильм Михаила Ромма» следуют титры: «Вы увидите последний, незаконченный фильм МИХАИЛА РОММА» (рис. 1). Титры даны светлыми буквами на темной фоне, написаны печатными буквами, курсивом. Такое оформление отсылает к практике текстового повествования через титры, вводящего голос рассказчика как в документальных, так и в художественных фильмах. Модальность рассказа соотносится и с вокальными характеристиками голоса комментатора – нейтральность, размеренность, вкрадчивость, – отсылающими к традиционной форме позднесоветского телевизионного комментария.

Рис. 1. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

Как мы уже говорили, позднесоветский телевизионный закадровый голос отличался от медиальной голосовой нормы 1930–1950-х годов. Очень заметно снижение уровня идеологических вокальных модуляций и мобилизованной интонации – способности подчеркивать через голос и вокальные модуляции идеологические акценты и взывать к патриотическим чувствам6. Закадровый голос в документальных, видовых и других телевизионных фильмах становится более ровным, сдержанным. Он повествует, размышляет, беседует с телезрителями или людьми, присутствующими в кадре. В то же время закадровый голос сохраняет свой авторитетный статус и продолжает маркировать «знаниевую», иерархическую позицию.

Иерархичность и авторитетность позиции, из которой ведется повествование, проявляется не только через голос и его характеристики, но также через взаимодействие голоса и других медиумов, присутствующих в фильмах. Например, одной из форм присутствия авторитетной позиции является наличие в позднесоветских документальных фильмах медиума письма – титров, лозунгов, газет, а также книг. В документальной картине «Перед судом истории» (1964, реж. Фридрих Эрмлер) во вступительном эпизоде закадровый голос рассказчика синхронизирован со взглядом камеры, плавно «читающей» книгу. Фильм начинается с кадра, на котором мы видим одноименную книгу («Перед судом истории»). Зритель как будто сам открывает эту книгу и начинает читать первую страницу. Однако «внутренний голос» не принадлежит зрителю, он озвучивается дикторским, нормированным голосом рассказчика, делающим «правильные» интонационно-идеологические модуляции. При этом зритель продолжает читать, следуя за взглядом камеры, сосредоточенном на крупном плане текста и плавно двигающимся по странице (рис. 2). В этой сцене через репрезентацию другого медиума – книги – конструируется режим синхронности между чтением и слушанием, зрением и слухом. Зритель становится на позицию субъекта с заданными для него стратегиями чтения и слушания, а также с режимом беспроблемной переводимости между письмом и звуком, которые как бы отражают и заменяют друг друга.

Рис. 2. Кадр из фильма «Перед судом истории», реж. Фридрих Эрмлер

В фильме Ромма подчеркивается, напротив, разрыв между изображением, голосом и письмом. Позиция рассказчика не является единоличной и абсолютно авторитетной, он делит её с Роммом как автором фильма, а позиция автора проявляется во многом не через голос, а через другие, менее «горячие» средства выражения и элементы, маркирующие индивидуальность автора.

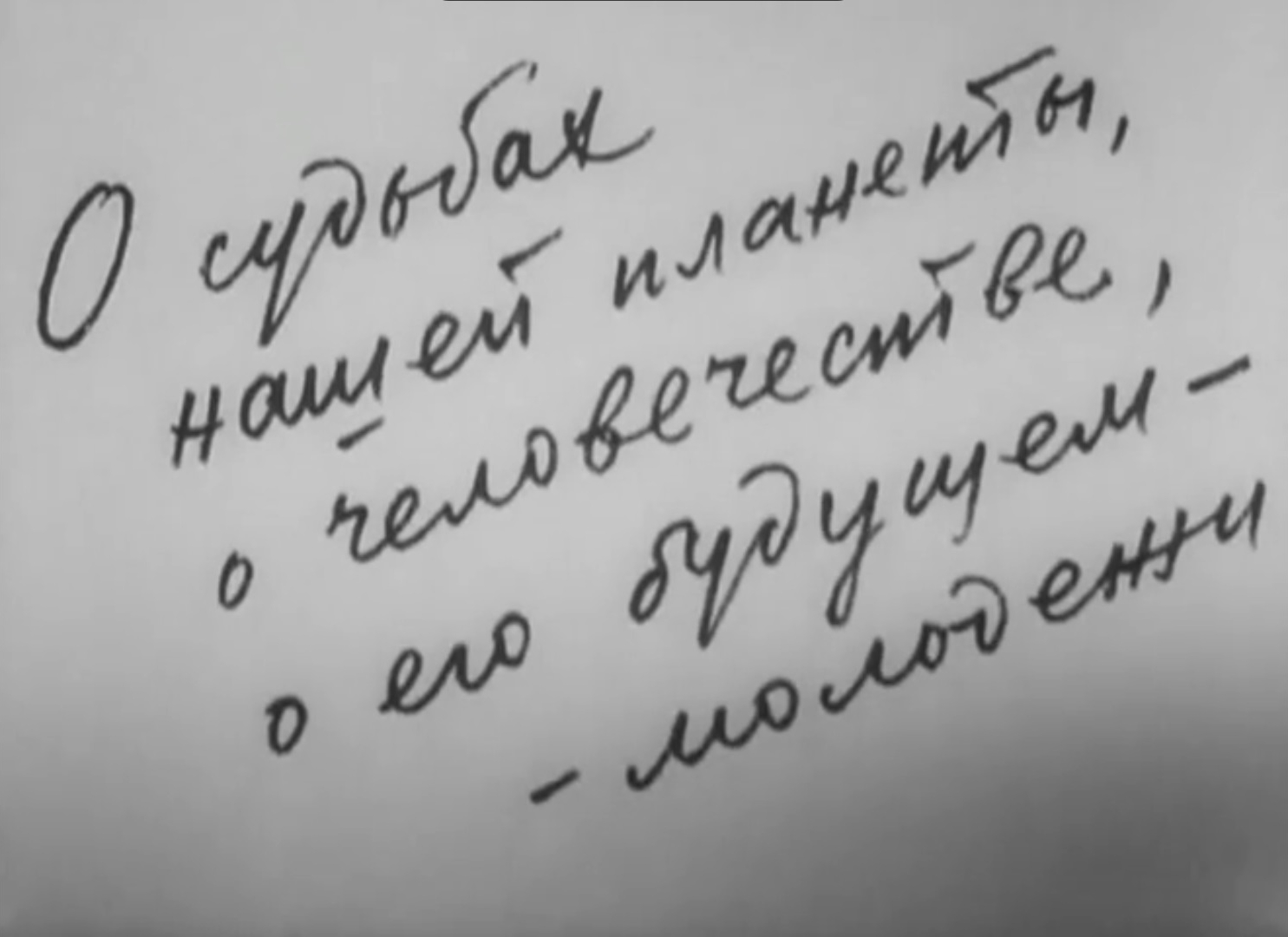

В предисловии к фильму присутствует такой тип текстовых надписей, которые, в отличие от титров, находятся в диегетическом пространстве кадра. Это небольшие заметки на бумаге, сделанные самим Михаилом Роммом. На одной из них написано: «О судьбах нашей планеты, о человечестве, о его будущем – молодежи» (рис. 3). Зритель, разумеется, не знаком с почерком Ромма, но в этих заметках угадывается «живая» рука и индивидуальный стиль, за которыми можно опознать фигуру автора. В другом эпизоде фильма камера выхватывает надпись «XX век» на одной из заметок, а затем, перемещаясь через стопку разбросанных бумажек, останавливается на той, где написано: «Каким ему быть?». Интересно также то, что здесь возникает очередная отсылка к самому процессу работы над фильмом, которым наполнены промежуточные эпизоды фильма. Визуальный ряд предисловия открывает условное пространство за экраном: мы видим фотографии с Роммом за работой над фильмом и кинопленку с различимыми на ней кадрами, которые либо до, либо после своего появления оживают в движении, трансформируются из фотографий в кинофильм или обратно в статичные кадры. Заметка, сделанная рукой Ромма, соотносится с этими визуальными элементами, так как проявляет, с одной стороны, процесс производства над фильмом, а с другой стороны, фигуру автора, стоящую за высказыванием.

Рис. 3. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

Кроме того, такая стратегия киноповествования способствует проявлению разрывов и границ между разными медиумами внутри фильма. Репрезентация кинопленок, фотографий, заметок, титров и интертитров не аналогична тому, что описывалось нами выше и определялось как соцреалистическая стратегия интермедиальности. В данном случае активное использование различных средств выражения приводит не к стиранию границ, а, напротив, к их подчеркиванию. Происходит это не благодаря тому, что выбранные средства более «авангардны», но благодаря отсутствию «советского» в качестве основного референта в этом фильме. Объединяющим фактором для интермедиальных отсылок становится не идеология, а конкретный человек – Михаил Ромм. Кинематографисты, доделывавшие картину, использовали разные медиа для того, чтобы придать фильму авторскую модальность, воссоздать «голос Ромма». Показ кинопленок, раскадровок, фотографий процесса работы над фильмом и заметок Ромма были призваны ввести особую, авторскую интонацию высказывания. Однако из-за смысловых пробелов и медийной разрозненности целостного и законченного высказывания не удается добиться. Лицо, от которого ведется повествование, раздваивается – это одновременно и безличный, нейтральный закадровый голос, и «голос» Михаила Ромма, выраженный через присутствие фотографий и личных заметок.

Можно сказать, что создателям отчасти удалось добиться не просто присутствия, но специфического эффекта «голоса Ромма», который в предыдущих его работах провоцировал аудиовизуальную и смысловую асинхронию. В «Обыкновенном фашизме» голос Ромма часто вступает в конфликт с изображением, чем дополнительно выбивает зрителя из комфортного положения. В. Байленхофф и С. Хэнсген предлагают рассматривать закадровый голос Ромма в «Обыкновенном фашизме» как один из ключевых художественных и аналитических приемов наравне с монтажом аттракционов, контрастом фотографии и киноматериала, изображения и звука, использованием стоп-кадра и т.д. Манера, которой Ромм комментирует визуальный ряд, по их мнению, создает особые отношения между голосом и изображением, позицией рассказчика и объектом его внимания, первым лицом и третьим, между прошлым и современностью. Однако если в «Обыкновенном фашизме» сохраняется позиция рассказчика/автора фильма, который определяет понимание фильма, то в «И всё-таки я верю…» пространство интерпретации киноматериала зрителем становится значительно более обширным, а в обозначенных интермедиальных разрывах обнаруживается место для самостоятельной зрительской рефлексии.

Данный эффект, на наш взгляд, еще явственнее конструируется во второй части фильма, состоящей из документальной хроники и разнообразных фото- и видеосегментов массовой культуры 1950–1960-х годов. В этой части фильма голос Ромма заменяется надписями, о чем предупреждает зрителей другой закадровый голос («Здесь обрывается голос автора, и мы не сможем ничем заменить неповторимый роммовский комментарий. В дальнейшем нам придется там, где это возможно, прибегнуть к надписям»). Сразу же после этого на фоне разрушенных после Второй мировой войны городов появляется надпись: «Неужели вот это образ нашего времени?». И следующим кадром: «Неужели вот это останется памятником нашей эпохи?». Фразы, которые тут используются, являются фразами самого Ромма, произнесенные им при комментировании «Обыкновенного фашизма». В них проявляется более свободный, разговорный стиль, который использовал Ромм, и модальность спонтанного, происходящего «здесь и сейчас» рассуждения. Закадровый голос подчеркивает, что последующий монтаж и текстовые элементы будут отражать роммовскую интонацию: «Опираясь на многочисленные заметки и наброски, мы проследим движение авторской мысли».

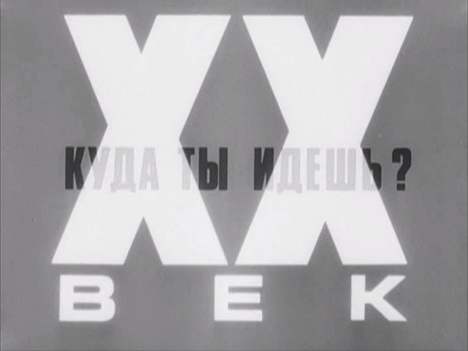

Интересно, что все титры, которые нацелены на воссоздание речи Ромма, изображены разными шрифтами и с разной анимацией (появление и исчезание, разная динамика движения и размер надписей) в зависимости от того сюжета, в котором они используются. В целом прослеживается очень смелый подход к использованию титров, отсылающий к практикам немого кино и киноавангарда (рис. 4). В большинстве случаев надписи состоят из одного слова или фразы, и в них отсутствует личная форма глагола. Поэтому авторское отношение к демонстрируемому на экране выражается скорее через формальные элементы, а не содержательные, а именно через шрифт, движение, синхронность/асинхронность текста и изображения, монтаж.

Рис. 4. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

В некоторых случаях высказывания от первого лица всё-таки возникают, но транслируют они не личную позицию автора, а «голос» людей, присутствующих в диегетическом пространстве кадра. Примечательна сцена, в которой молодые люди слушают через наушники музыку в музыкальном магазине (рис. 5). Музыку мы при этом не слышим, аудиальный ряд фильма становится тихим, едва заметным, особенно на контрасте с предыдущими сценами. Кадры с ближним и средним планом лиц юношей несколько раз чередуются титрами «МЫ ИЩЕМ ПОКОЙ», а сами титры с некоторым запозданием озвучиваются на французском языке сначала женским, а потом мужским голосом. Происходит своеобразное колебание между позицией автора и теми, о ком он рассказывает, между одним языком и другим, между «своим» и «чужим». Ускользающий субъект может быть опознан одновременно в разных позициях, иерархиях, культурных контекстах.

Рис. 5. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

Игра с субъектной позицией уже использовалось Роммом в «Главе VIII» «Обыкновенного фашизма», посвященной личности Адольфа Гитлера. В ней Ромм от лица Гитлера комментировал фотографии с оным, тем самым присваивая себе «голос» фюрера с помощью власти закадрового комментария: «Прономинальный сдвиг от ожидаемого третьего лица к парадоксальному первому обнаруживает тем самым и на речевом уровне амбивалентное колебание между аналитической дистанцией и личной вовлеченностью, оказывающееся в данном случае предпосылкой реализованной иронической узурпации фигуры Гитлера автором и рассказчиком Роммом» [Байленхофф, Хэнсген, 2008, с. 164]. В случае с фильмом «И всё-таки я верю…» элемент присвоения чужого «голоса» также присутствует, но он ослаблен, во-первых, медиумом письма (вместо более аффективно звучащего голоса рассказчика), во-вторых, звучанием тихих голосов, повторяющих на французском фразу «мы ищем покой», а также другой модальностью кинокамеры, которая фиксирует личный опыт слушания музыки разными людьми. Очень важна та тишина, которая возникает в этот момент и фиксирует внимание на лицах, позах, а вместе с этим и на внутреннем опыте переживания музыки. Так, присвоение чужого «голоса» используется здесь двояко, его можно интерпретировать и как ироническую критику «молодого поколения», и как приглашение встать на их место, прислушаться к их голосам.

В этом эпизоде, как и во всём фильме в целом, обнаруживается постоянное смысловое колебание, присутствующее в «голосе» автора: это колебание между авторитетным дискурсом и субъективной позицией, формальным и личным, иерархическим и неиерархическим, между дидактикой и приглашением к диалогу. Позиция автора как того, кто обладает властью над смыслом, то собирается, то распадается, а зритель получает всё больше возможностей вовлекаться в эту игру смыслов и в заочный диалог с Роммом и другими авторами фильма.

Заключение

Фильм «И всё-таки я верю…» демонстрирует распад прежних интермедиальных конфигураций, ориентированных на единство смысла и апеллирующих к «советскому». Голос, текст и изображение не взаимозаменяют друг друга, но вводят другие, собственные значения и контексты в каждом отдельном эпизоде фильма. Замена голоса другими элементами киноязыка не оказывается прямым переводом смыслов, которые стоят за визуальными и аудиальными стратегиями. Даже дублирующие друг друга тексты предстают разными с точки зрения тех режимов, которые они транслируют – например, звучащий за кадром голос вводит авторитетную интонацию безличного комментатора, типичную для позднесоветского кино, но тот же самый текст, показанный в виде заметки, написанной рукой Ромма, придает этим словам субъективную модальность и «напоминает» о наличии автора.

Во многом это связано с тем, что «советское» перестает быть основным референтом как в этом фильме, так и в целом ряде других позднесоветских документальных фильмов. Перестают быть как прежде актуальными такие категории советского опыта, как мобилизованность, внимание к культурной «норме», представление о политическом и социальном центре, иерархические отношения между автором и зрителем/читателем, необходимость полагаться на «официальное слово» и авторитетную интонацию и т.д. Полностью эти режимы не исчезают, но начинают «разбавляться» другими стратегиями коммуникации со зрителем, читателем, слушателем. Возникает более свободное пространство для зрительской интерпретации и обнаружения непредусмотренных смыслов. В фильме «И всё-таки я верю…», смонтированном в рефлексивном режиме документального кино, эти черты проявлены более ярко и плотно, однако они присутствуют в менее сконцентрированном виде и в типичных телевизионных фильмах позднесоветской эпохи, интересным образом сочетая разные культурные нормы внутри «советского» и создавая более многослойный антропологический порядок.

ФИЛЬМОГРАФИЯ

1. И всё-таки я верю… (1974, реж. М.Ромм, СССР), док.

2. Обыкновенный фашизм (1966, реж. М.Ромм, СССР), док.

3. Перед судом истории (1964, реж. Ф.Эрмлер), док.

ЛИТЕРАТУРА

1. Байленхофф В., Хэнсген С. Заговаривая образ: голос автора в «Обыкновенном фашизме» // Синий диван. 2008. №13. С. 156-170.

2. Булгакова О. Голос как культурный феномен. – Москва: Новое литературное обозрение, 2015.

3. Булгакова О. Песни без слов, или Фильм между устностью и письменностью // Джамбул Джабаев. Приключения Казахского акына в стране советов. – Москва: Новое литературное обозрение, 2013. – С. 171-204.

4. Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. – Москва: Новое литературное обозрение, 2010.

5. Горяева Т. Радио России. Политический контроль радиовещания в 1920-х- начале 1930-х годов. Документированная история. – Москва: РОССПЭН, 2000.

6. Мурашов Ю. Электрифицированное слово // Советская власть и медиа. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2006. – С. 17-38.

7. Орлова Г. Мобилизованная интонация // Практики и интерпретации. 2017. Том 2 (4). С. 58-82.

8. Хэнсген С. “Audio-Vision”. О теории и практике раннего советского звукового кино на грани 1930-х годов // Советская власть и медиа. – Санкт-Петербург: Академический проект, 2006. – С. 350-364.

9. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. – Москва: Новое литературное обозрение, 2014.

10. Kaganovsky L. The Voice of Technology. Soviet Cinema’s Transition to Sound 1928-1935. – Indiana: Indiana University Press, 2018.

11. Lovell S. Russia in the Microphone Age. A History of Soviet Radio, 1919-1970. – Oxford: Oxford University Press, 2015.

12. Rajewsky I. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality // Intermédialités. 2005. No. 6. P. 43–64.

13. Schröter J. Discourses and Models of Intermediality // CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol. 13/3. URL: https://doi.org/10.7771/1481-4374.1790 (дата обращения 11.04.2020).

REFERENCES

1. Beilenhoff W., Hänsgen S. Zagovarivaya obraz: golos avtora v “Obyknovennom fashizme” [Speaking about Images: The Voice of The Author in “Ordinary Fascism”]. In: Sinij divan [Blue divan]. 2008. №13. Pp. 156-170.

2. Bulgakova O. Golos kak kul'turnyj fenomen [Voice as a Cultural Phenomenon]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2015.

3. Bulgakova O. Pesni bez slov, ili Fil'm mezhdu ustnost'yu i pis'mennost'yu [Songs Without Words, or a Film Between Oral and Written Language]. In: Dzhambul Dzhabaev. Priklyucheniya Kazahskogo akyna v strane sovetov [Dzhambul Dzhabaev. Adventures of the Kazakh Akyn in the land of the Soviets]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2013. Pp. 171-204.

4. Bulgakova O. Sovetskij sluhoglaz: kino i ego organy chuvstv [The Soviet Hearing Eye. Cinema and its Sense Organs]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2010.

5. Goryaeva T. Radio Rossii. Politicheskij kontrol' radioveshchaniya v 1920-h- nachale 1930-h godov. Dokumentirovannaya istoriya [Radio Russia. Political Control of Broadcasting in the 1920’s – early 1930’s. The Documented History]. Moscow, ROSSPEN, 2000.

6. Hänsgen S. “Audio-Vision”. O teorii i praktike rannego sovetskogo zvukovogo kino na grani 1930-h godov [“Audio-Vision”. About theory and practice of early soviet sound film at the edge of 1930-s]. In. Sovetskaya vlast’ i media. Sbornik statei [Soviet Government and Media. Collection of Articles]. Saint-Petersburg, Akademicheskii proekt, 2006. Pp. 350-364.

7. Kaganovsky L. The Voice of Technology. Soviet Cinema’s Transition to Sound 1928-1935. Indiana, Indiana University Press, 2018.

8. Lovell S. Russia in the Microphone Age. A History of Soviet Radio, 1919-1970. Oxford, Oxford University Press, 2015.

9. Murashov Yu. Elektrificirovannoe slovo [Electrified word]. In. Sovetskaya vlast’ i media. Sbornik statei [Soviet Government and Media. Collection of Articles]. Saint-Petersburg, Akademicheskii proekt, 2006. Pp. 17-38.

10. Orlova G. Mobilizovannaya intonaciya [Mobilised intonation]. In: Praktiki i interpretacii [Practices and Interpretations]. 2017. Vol. 2 (4). Pp. 58-82.

11. Rajewsky I. Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality. In: Intermédialités. 2005. No. 6. Pp. 43-64.

12. Schröter J. Discourses and Models of Intermediality. In. CLCWeb: Comparative Literature and Culture. 2011. Vol. 13/3. URL: https://doi.org/10.7771/1481-4374.1790 (accessed: 11.04.2021).

13. Yurchak A. Eto bylo navsegda, poka ne konchilos'. Poslednee sovetskoe pokolenie [Everything Was Forever Until It Was Over. The Last Soviet Generation]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie, 2014.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

2. Кадр из фильма «Перед судом истории», реж. Фридрих Эрмлер

3. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

4. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

5. Кадр из фильма «И всё-таки я верю…», реж. Михаил Ромм

СНОСКИ

1 Первоначальное название фильма – «Мир-68», затем оно сменилось на «Мир сегодня». Название «И всё-таки я верю…» появилось в финальной версии фильма и представляет собой фразу из закадрового комментария Ромма к «Обыкновенному фашизму». Данные слова звучат также и в этом фильме.

2 По мнению А. Юрчака, именно в 1930-1950-е гг. вырабатывались ключевые для советской культуры смыслы и практики [Юрчак, 2014].

3 Деление на «авангард» и «соцреализм» является здесь осознанным упрощением, используемым для того, чтобы обобщить концепции других исследователей. Если бы мы описывали более подробно сами художественные практики этого времени, то потребовалась бы более нюансированная картина художественных подходов и концептуальных моделей, располагающихся между «авангардом» и «соцреализмом». Кроме того, сама эта дихотомия может быть поставлена под вопрос.

4 Советский медиатизированный голос рассматривался в работах О. Булгаковой [Булгакова, 2015], Г. Орловой [Орлова, 2017], С. Хэнсген [Хэнсген, 2005], Л. Кагановски [Kaganovsky, 2018] и других авторов. Он интересен тем, что не просто несет в себе важные для советской культуры идеологические коннотации, но находится всегда в интермедиальных отношениях с другими медиумами, контекстуализируется графически, визуально (статическими и динамическими изображениями), телесно и пространственно. Голос связывает разные элементы репрезентаций и практики чувствования и позволяет говорить о специфически интермедиальном характере советской культуры.

5 О роли радио в формировании советского общества писали такие исследователи, как Т. Горяева [Горяева, 2000] и С. Ловелл [Lovell, 2015].

6 О мобилизованной интонации как специфическом культурном навыке, который вырабатывался в 1930-е годы, пишет Галина Орлова. Этой интонацией владели не только радиодикторы, но и обычные люди, которые непроизвольно перенимали от дикторов идеологическое интонирование. По мнению Орловой, этот навык сохраняется и сегодня, причем не только среди тех, кто застал Советский Союз, особенно на более ранних этапах его существования, но и среди молодых людей, родившихся в постсоветский период (подробнее см. [Орлова, 2017]).

About us

- Our history

- Editorial council and editorial board

- Authors

- Ethical principles

- Legal information

- Contacts

To our authors

- Regulations for the submission and consideration of articles

- Publication ethics

- Academical formalisation

- Malpractice statement

Issues

- Issue 58 (2025, 2)

- Issue 57 (2025, 1)

- Issue 56 (2024, 4)

- Issue 55 (2024, 3)

- Issue 54 (2024, 2)

- Issue 53 (2024, 1)

- Issue 52 (2023, 4)

- Issue 51 (2023, 3)

- Issue 50 (2023, 2)

- Issue 49 (2023, 1)

- Issue 48 (2022, 4)

- Issue 47 (2022, 3)

- Issue 46 (2022, 2)

- Issue 45 (2022, 1)

- Issue 44 (2021, 4)

- Issue 43 (2021, 3)

- Issue 42 (2021, 2)

- Issue 41 (2021, 1)

- Issue 40 (2020, 4)

- Issue 39 (2020, 3)

- Issue 38 (2020, 2)

- Issue 37 (2020, 1)

- Issue 36 (2019, 4)

- Issue 35 (2019, 3)

- Issue 34 (2019, 2)

- Issue 33 (2019, 1)

- Issue 32 (2018, 4)

- Issue 31 (2018, 3)

- Issue 30 (2018, 2)

- Issue 29 (2018, 1)

- Issue 28 (2017, 4)

- Issue 27 (2017, 3)

- Issue 26 (2017, 2)

- Issue 25 (2017, 1)

- Issue 24 (2016, 4)

- Issue 23 (2016, 3)

- Issue 22 (2016, 2)

- Issue 21 (2016, 1)

- Issue 20 (2015, 4)

- Issue 19 (2015, 3)

- Issue 18 (2015, 2)

- Issue 17 (2015, 1)

- Issue 16 (2014, 4)

- Issue 15 (2014, 3)

- Issue 14 (2014, 2)

- Issue 13 (2014, 1)

- Issue 12 (2013, 4)

- Issue 11 (2013, 3)

- Issue 10 (2013, 2)

- Issue 9 (2013, 1)

- Issue 8 (2012, 4)

- Issue 7 (2012, 3)

- Issue 6 (2012, 2)

- Issue 5 (2012, 1)

- Issue 4 (2011, 4)

- Issue 3 (2011, 3)

- Issue 2 (2011, 2)

- Issue 1 (2011, 1)

- Retracted articles

.png)